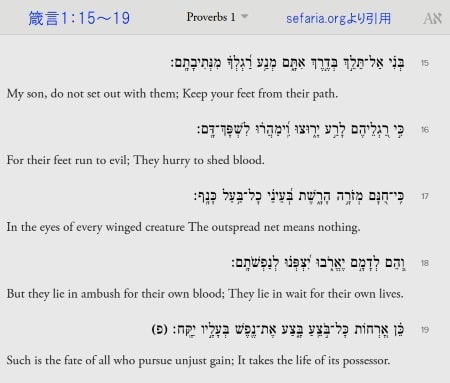

שַׁ֫עַר シャハール 門

この記事の目次

・表現形式を理解する

・ギリシャ語 箴言1:20~21

・『城壁の上』は間違い-1

・ヘブライ語 箴言1:20~21

・『城壁の上』は間違い-2

・オモテとウラどちらで訳出するか

~表現形式を理解する~

箴言1:20~21節を読んで、何が言いたいのか理解できるでしょうか?私には理解することができません。ヘブライ語では、擬人化された表現になっているのですが、直訳すると新改訳のようになります。20~33節が一つの段落になっているので、全体もご覧ください。

新改訳 箴言1:20~33

20 知恵は、ちまたで大声で叫び、広場でその声をあげ、

21 騒がしい町かどで叫び、町の門の入口で語りかけて言う。

22 「わきまえのない者たち。あなたがたは、いつまで、わきまえのないことを好むのか。あざける者は、いつまで、あざけりを楽しみ、愚かな者は、いつまで、知識を憎むのか。

23 わたしの叱責に心を留めるなら、今すぐ、あなたがたにわたしの霊を注ぎ、あなたがたにわたしのことばを知らせよう。

24 わたしが呼んだのに、あなたがたは拒んだ。わたしは手を伸べたが、顧みる者はない。

25 あなたがたはわたしのすべての忠告を無視し、わたしの叱責を受け入れなかった。

26 それで、わたしも、あなたがたが災難に会うときに笑い、あなたがたを恐怖が襲うとき、あざけろう。

27 恐怖があらしのようにあなたがたを襲うとき、災難がつむじ風のようにあなたがたを襲うとき、苦難と苦悩があなたがたの上に下るとき、

28 そのとき、彼らはわたしを呼ぶが、わたしは答えない。

わたしを捜し求めるが、彼らはわたしを見つけることができない。

29 なぜなら、彼らは知識を憎み、主を恐れることを選ばず、

30 わたしの忠告を好まず、わたしの叱責を、ことごとく侮ったからである。

31 それで、彼らは自分の行いの実を食らい、自分のたくらみに飽きるであろう。

32 わきまえのない者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす。

33 しかし、わたしに聞き従う者は、安全に住まい、わざわいを恐れることもなく、安らかである。」

私訳 箴言1:20~21

20 街の誰もが忠告をした。近所の人、広場で会った人たちが。

21 大通りで会った人、城門前の長老は、みことば語り戒めた。

箴言1:20~33節の表現形式は、下の図のようになっています。

20~21節の擬人表現は、22~25節と読み比べれば分かります。主は、街に住む多くの人を使い、ならず者に忠告を与えていたということです。かつてのユダヤ人は、20~21節を読んで、この比喩が何を意味しているのか理解していたはずですが、この擬人化された表現を日本語に直訳しても、日本人には理解することができません。ヘブライ語を読んだユダヤ人が、理解できる文面であれば、日本語の訳文も、日本人が理解できる文面でなければなりません。ここに等価性の原則が適用されるべきです。この箇所は、字義通りオモテの訳文を作っても意味がありません。意味を表したウラの解釈で訳出しなければならないということです。新改訳は、こういう検討をおこなっていません。

~ギリシャ語 箴言1:20~21~

ヘブライ語だけを検討するということでも構わないのですが、70人訳(ギリシャ語)も併せて検討すると、より立体的な解釈ができます。70人訳がヘブライ語を正確に訳出しているとは限りませんが、少なくとも解釈の方向性を知る手掛かりになるでしょう。

箴言1:20

20 σοφία εν εξόδοις υμνείται εν δε πλατείαις παρρησίαν άγει

ソフィア ヘン エクソドイス フムネイタイ ヘン デ プラテーアイス パリイシアン アゲー

σοφία(4678) 知恵、忠告、分別、思慮

εν(1722) in, on, among

εξόδοις(1841) 旅立ち、玄関を出たところ、家の外

υμνείται(5214) 讃え歌う、高らかに歌う

εν(1722) in, on, among

δε(1161) しかし、また

πλατείαις(4113) 広場、大通り

παρρησίαν(3954) 大胆に(言う)、自由に、自信に満ちて(語る)

άγει(71) 導く、~とする、行く

Apostolic Bible Polyglot 箴言1:20

Wisdom sings praise in the streets; and in the squares in open places she celebrates.

箴言1:21

21 επ΄ άκρων δε τειχέων κηρύσσεται επί δε πύλαις πόλεως θαρρούσα λέγει

エプ アクローン デ テーケオン ケリーセタイ エピ デ ピーライス ポレオス サルーサ レゲイ

επ΄(1909) upon, on, at, by, before

άκρων(206.1) (複数形)枝分かれ、分岐、四肢

δε(1161) しかし、ところで、また

τειχέων(5038) 城壁、壁

κηρύσσεται(2784) 宣教、宣言

επί (1909) upon, on, at, by, before

δε(1161) しかし、また

πύλαις(4439) 扉、門

πόλεως(4172) 街

θαρρούσα(2293) 励ます、元気づける

λέγει(3004) 言う、教える、戒める

Apostolic Bible Polyglot 箴言1:21

And she proclaims upon the tops of the walls; and at the gates of the city courageously says,

ギリシャ語を読んで受けるイメージを、ちょっとばかり膨らませ、オモテとウラ両方の解釈をしてみます。

オモテの解釈

20 その名を『知恵』という女がいた。通りでは、知恵の歌を口ずさみ、広場では高らかに歌っていた。

21 街角では、主をおそれることを教え、城門前では『しっかりしなさい』と励ました。

20、21節は、22~25節と対応しているので、22~25節の内容と照らし合わせると、擬人化された表現の意味が見えてきます。オモテ、ウラそれぞれの意味を表にまとめました。

ならず者が家を出たあと、広場を抜け、十字路を曲がり、城門を出る。ならず者が街なかを歩く様子が、順を追って表されています。恐らく、城門を出たあとは、仲間とつるみ、悪事を働いていたのでしょう。通り、広場、十字路、城門は、都市を構成する大人を象徴的に表現しています。近所の人から長老に至るまで街じゅうのみんなが、忠告をしていたということです。

次に、ちょっとばかりイメージを膨らませ、ウラの解釈をします。

ウラの解釈

20 このならず者に、街じゅうの人が声を掛けていた。一歩家を出れば「あまり親を心配させるんじゃないよ」と近所の人が声を掛け、広場に行けば「おい、真面目に働けよ」と気にかけてくれた。

21 街角で会った人は「主をおそれなさい」と戒めて、いつも城門前に陣取る長老は「祝福される生き方をしなさい」と励ました。

20節は、解釈に難しいところはありません。私訳は次のようになります。

私訳 箴言1:20 70人訳

20 街の誰もが忠告をした。近所の人、広場で会った人たちが。

~『城壁の上』は間違い-1~

次に、21節の解釈をします。ABPの英訳を見ると、21節、エプ アクローン デ テーケオンの解釈に混乱が見られます。ABPは、upon the tops of the walls『城壁の上で』と訳出しましたが、これは間違いです。ギリシャ語で『城壁の上』という場合、次の表現になります。

επί του τείχους

エピ トウ テークース 城壁の上

2列王3:27、6:26、6:30、18:26、18:27ほか

プロの翻訳者であれば、ことばの意味を調べるのに、辞書に頼るだけではダメです。辞書を見ても50%しか分かりません。人間が作る物には不完全さがあるからです。コイネー・ギリシャ語の英訳サイトを見ると、アクロン(単数)は『端、端部、先端、トゲ』と定義されていますが、複数形での定義が抜けています。聖書の中でアクローン(複数)ということばが使われている個所を抜き出し、それぞれの文脈からことばの意味を導き出してみます。日本語は私訳です。

άκρωνアクローン複数形(206.1)が使われた箇所

創世記47:21 四方八方(各地から)

出エジ38:16 四方の(たれ幕は)

1歴代14:15 枝の(茂み)

箴 言8:2 あらゆる(分野を極めた)

箴 言30:4 (全地の)四方

イザヤ2:2 (山の)峰

イザヤ41:9 (地の)四方八方から

イザヤ42:11 (山の)峰

イザヤ43:6 (地の)四方八方から

エレミ25:16 (ユダの地の)四方八方に

マタイ24:31 (天の)四方から

因みに、現代ギリシャ語には、以下の意味もあります。重要な情報です。

・άκρο(単数) limb 腕、足

・άκρων Limb,limbs,feet 手足、四肢

・άκρων limbs 手足、四肢

日本語では、名詞を単数、複数で区別するということをしないので、理解しにくいかもしれませんが、名詞が複数形になると、意味が大きく変化する場合があります。例えば、学校では、英語の名詞には可算名詞と不可算名詞があると教え、不可算名詞には複数形はないと教えています。ところで、『waterは不可算名詞』になりますが、実際には『waters』と複数形になることがあり、これは『海域、水域、きれいな湧き水』という意味に変化をします。複数形になると、『水』とは、かなり異なる意味に変化します。名詞の複数形は『二つ以上の~』とは限りません。意味が大きく変化する場合があるのです。学校で教えるように、文法主義で原文解釈をしてしまうと、必ず落とし穴に落ちます。人間が作る文法書には、かなりの不完全さがあるからです。

前述したように、アクロ-ン(複数)は『四方、枝、枝分かれしたもの、四肢、手足』という意味で、単数の『端、端部、先端、トゲ』とは、かなり異なる意味に変化しています。ここで導き出された意味を、箴言1:21に当てはめてみます。エプ アクローン デ テーケオンは、『壁が枝分かれしたところ』となります。『壁が枝分かれしたところ』というのは、『辻、十字路、街角』という意味です。

日本人には、理解しにくいかも知れませんが、日本人にとっての『道』は、ユダヤ人の『壁に挟まれたところ』になります。日本人にとっての『辻、十字路、街角』は、ユダヤ人の『壁が折れ曲がったところ』になります。下の写真をご覧いただければ納得していただけると思います。

エプ アクローン デ テーケオンは『辻、十字路、街角』という意味になります。ことばと文化は密接につながっています。文化を理解することなしに翻訳はできません。また、プロの翻訳者であれば、翻訳辞書に頼る翻訳ではダメです。人が作る辞書、文法書には不完全さがあるからです。

余談になりますが『インターリニア聖書を手に入れれば、正しく原文解釈ができる』と、お考えの方がいると思いますが、そんなことはありません。ABPが『城壁の上』と誤訳しているように、当てがわれた訳語が間違っているということは、しばしばあります。インターリニアも、一翻訳に過ぎないのです。ご注意ください。

20、21節をウラの解釈で翻訳すると、次のようになります。

私訳 箴言1:20~21 70人訳

20 街の誰もが忠告をした。近所の人、広場で会った人たちが。

21 街角で会う人は主をおそれることを教え、城門前、長老は励ましのみことばを語った。

これで、原文の輪郭がかなり掴めたと思います。次からヘブライ語の解釈に入りますが、ここで作った輪郭が、ヘブライ語の解釈に役立つことになります。これまでは下準備です。

~ヘブライ語 箴言1:20~21~

箴言1:20

חָ֭כְמֹות בַּח֣וּץ תָּרֹ֑נָּה בָּ֝רְחֹבֹ֗ות תִּתֵּ֥ן קֹולָֽהּ׃

ホフモート バフーツ タロンナー バレホボート ティッテン コラ

חָ֭כְמֹות ホフモート chokmoth(2454) 知恵、堅実さ、勤勉さ、計画性

בַּח֣וּץ フーツ chuts(2351) 家の外、路地、道

תָּרֹ֑נָּה ラナン ranan(7442) (喜び、悲しみなどの)声をあげる、歌う

בָּ֝רְחֹבֹ֗ות アレホーブ rechob(7339) 広場、通り

תִּתֵּ֥ן ナタン nathan(5414) 与える、届ける、増し加える

קֹולָֽהּ׃ コール qol(6963) 声、叫び、楽器の音

箴言1:21

בְּרֹ֥אשׁ הֹמִיֹּ֗ות תִּ֫קְרָ֥א בְּפִתְחֵ֖י שְׁעָרִ֥ים בָּעִ֗יר אֲמָרֶ֥יהָ תֹאמֵֽר׃

ベローシュ ホミヨート ティクラ ベピッテ シェアリム バイール アマレーハ トメール

בְּרֹ֥אשׁ ロシェ rosh(7218) 一番、代表者、in front, in first place

הֹמִיֹּ֗ות ハーマー hamah(1993) 騒々しい、騒ぐ、吠える

תִּ֫קְרָ֥א カラ qara(7121) 呼ぶ、叫ぶ、招く、名付ける

בְּפִתְחֵ֖י ペタハ pethach(6607) 玄関、門、入り口

שְׁעָרִ֥ים シャハール shaar(8179) 街、門

בָּעִ֗יר イール iyr(5892) 街、城塞都市

אֲמָרֶ֥יהָ アイマー emer(561) ことば、言ったこと、(知恵のことば)

תֹאמֵֽר׃ アーマー amar(559) 言う、答える、命じる

ヘブライ語も、ギリシャ語とほぼ同じ内容で書かれています。

20節前半、ホフモート バフーツ タロンナーを、字義通り解釈すると「その名を『知恵』という女がいた。通りでは、知恵の歌を口ずさむ」という意味になります。70人訳と同じです。ヘブライ語タロンナー(歌う)の解釈に混乱がみられます。新改訳は『大声で叫び』と訳し、英訳でも『大声をあげる』という訳が多いようです。辞書を見ると、タロンナー(ラナン 7442)は、歌うという意味と、大声をあげるという意味があります。どちらの訳語を選択すればよいのか迷うところです。

先ほどの70人訳を見ると、ここは『フムネイタイ(5214) 讃え歌う、高らかに歌う』と訳されています。従って、『歌う』という訳語が相応しいと言えるでしょう。訳語の選択に迷った場合、70人訳は有力な判断材料になります。私はウラの解釈で訳文を作るので、歌うでも叫ぶでもほとんど影響ないのですが、翻訳をする人にとって参考になるところなので、説明させて頂きました。

20節後半、バレホボート ティッテン コラを、字義通り解釈すると『広場では、高らかに歌っていた』という意味です。20節は、70人訳と同じ意味です。ウラの解釈で訳文を作ると、次のようになります。

ウラの解釈 私訳 ヘブライ語

20 街の誰もが忠告をした。近所の人、広場で会った人たちが。

~『城壁の上』は間違い-2~

21節は、ベローシュ(一番、代表者)+ホミヨート(騒々しい)の、解釈に混乱が見られます。70人訳でも同じ箇所に混乱が見られました。英訳では『城壁の上』と解釈しているものがありますが、この解釈は無理があります。

on top of the wall 城壁の上

New International Version ほか

ヘブライ語は、ベローシュ(一番、代表者)+ホミヨート(騒々しい)となっていて、『壁』ということばはありません。ヘブライ語で『壁の上』をいい表す場合、『עַל־ הַ֣חֹמָ֔ה アル・ハホマー』という表現になります(2列王3:27、6:26、6:30、18:27)。ABPのように、70人訳を底本にした場合『壁の上』と誤訳しがちです。こうした影響を受け、『壁の上』という誤訳が生まれたのだと思われます。ホミヨート(騒々しい)には、『壁』という意味がないのですから、普通に考えて、ベローシュ ホミヨートを、『壁の上』と訳出することはあり得ないからです。

ベローシュ ホミヨートの解釈は、20節からの文脈を確認することで導き出すことも可能です。20節を見ると、フーツ(路地)、アレホーブ(広場)と表現され、21節で、『ベローシュ ホミヨート』が表れ、このあと、城門ということばが続きます。70人訳のところで説明させていただきましたが、路地⇒広場⇒街角⇒城門、これはならず者が家を出てから城門に至る道順を示しています。この一連の用語の中に『壁の上』という表現が入るのは、唐突で不自然だということが分かりますよね。忍者じゃないんですから。ABPの翻訳者は、輪郭の設定をおこなっていないことが分かります。きちんと輪郭が設定できていれば、『壁の上』という誤訳は生じないのです。原文の輪郭を設定することは、非常に重要です。

また、ベローシュが『大通り、目抜き通り』という意味を表す場合もあります。

哀歌4:1 the head of every street 目抜き通り、幹線道路

ベローシュ(一番、代表者)+ホミヨート(騒々しい)を字義通り解釈すると、『一番にぎやかな大通り』という意味になります。21節後半に『城門』ということばが出てくることも考慮すると、ベローシュ ホミヨートは『城門を通る一番にぎやかな大通り』という意味だと推測できます。

70人訳は、エプ アクローン デ テーケオン『辻、十字路、街角』という表現でした。これも、人通りが多く、にぎやかなところですから、70人訳の翻訳者は、こうした意味をギリシャ語に翻訳したのでしょう。

以上をまとめると、ベローシュ ホミヨートは『城門から伸びる大通り』という意味だと理解します。

21節真ん中、ベピッテ シェアリム バイールを、字義通りに言うと『街の城門の前』という意味になります。城門前は、裁判、重要な取引、告示をする時、重要な会議場になります(創23章、申21章、ルツ4章、哀歌5章、イザ29章、アモ5章)。『城門前』は、街の長老や街の主要人物を、象徴する場所です。

余談になりますが、21節後半を字義通り解釈すると、アマレーハは『(三人称女性)ことば』という意味で、トメールは『(三人称女性)言う』という意味です。『知恵という名の女は、知恵のことばを語る』となります。ヘブライ語の原文解釈は以上です。私訳は次のようになります。

私訳 箴言1:20~21 ウラの解釈 ヘブライ語

20 街の誰もが忠告をした。近所の人、広場で会った人たちが。

21 大通りで会った人、城門前の長老は、みことば語り戒めた。

新改訳 箴言1:20~21

20 知恵は、ちまたで大声で叫び、広場でその声をあげ、

21 騒がしい町かどで叫び、町の門の入口で語りかけて言う。

どちらの訳文が日本人に理解しやすいかは、一目瞭然でしょう。

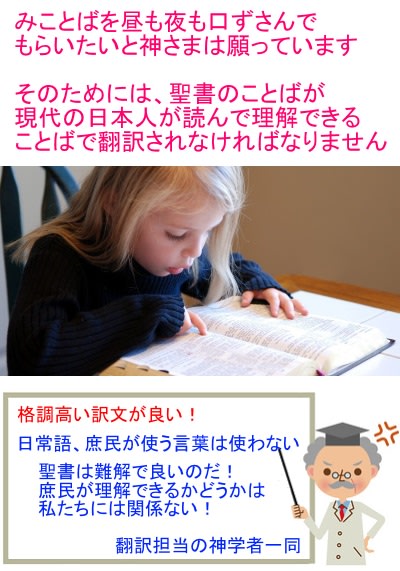

~オモテとウラどちらで訳出するか~

箴言1:20~21のように、原文が擬人化された表現になっている場合、オモテとウラ、両方の解釈ができます。この場合、どちらで訳出したら良いのでしょう?原文の意味が分かるよう、ウラの訳出をすれば良いのです。

ところが、新改訳は、翻訳としての『新改訳聖書』の立場で、次のように述べています。

・・・むしろ分かりにくいと思える表現や原意は、言い換えによってでなく、聖書全体を繰り返し読んで慣れることにより、また説教者や注解者が説き明かすことによって、理解が深められるべきであり、「ひとりぼっちで聖書を読むことは聖書的でない」のだと言います。つまりは牧師や注解者の仕事が重要で意義深いはずであることを明らかにするのです・・・

新改訳の翻訳者が翻訳できない難解箇所を、『牧師が説明すればいいのだ』というのは、理不尽な責任転嫁にすぎません。私に言わせれば、下手クソな翻訳をやった委員会の尻ぬぐいを、牧師に押し付けているだけです。

聖書と翻訳 箴言-2で、取り上げた個所を例にしてみましょう。新改訳は、次のようにオモテの解釈で訳出しています。

新改訳 箴言1:15~19 オモテの解釈

15 わが子よ。彼らといっしょに道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。

16 彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだ。

17 鳥がみな見ているところで、網を張っても、むだなことだ。

18 彼らは待ち伏せして自分の血を流し、自分のいのちを、こっそり、ねらっているのにすぎない。

19 利得をむさぼる者の道はすべてこのようだ。こうして、持ち主のいのちを取り去ってしまう。

果たして一般の牧師が、ヘブライ語を調べ、次のように解釈できるのでしょうか?新改訳のセンセイが言うように『何度も読み返せば、自ずと意味が理解できる』ようになるでしょうか?

私訳 箴言1:15~19 ウラの解釈

15 いいですか、悪人の悪だくみに手を貸すな。何があっても関わるな。

16 悪事に染まった連中は、巧妙な手口で人を殺す。

17 しかし、悪知恵はいずれ通用しなくなる。主が天から見ておられる。

18 命を狙って待ち伏せしても、反対に、命を落とすことになる。

19 このように、貪欲な乱暴者は死に至る。必ず、滅びることになる。

新改訳とは逆に、聖書の訳文がウラの解釈で訳出されていたら、原文解釈はものすごく楽になります。例えば、牧師は、次のように解説できます。

「15節を、ヘブライ語で字義通り解釈すると『悪人と一緒に、邪悪な道を歩くな』という表現になっています。これは聖書に書いてある通り『悪人の悪だくみに手を貸すな』という意味になります」。これで立派な原文解釈になっています。

聖書本文が、きちんと意味を示していれば、原文を確認する時、非常に楽になります。反対に、意味不明な直訳文では、原文をどう解釈して良いのか分からない、手がかりが何もない、ということになります。オモテとウラ、両方の解釈ができるような場合、ウラの訳出をするのが良いということです。私は通訳をしてきましたが、通訳を一言で言えば『意味を訳出すること』です。これは、翻訳でも同じです。

『ひとりぼっちで聖書を読むことは聖書的でない』とは、新改訳聖書刊行会の迷言ですね。信徒が日々聖書を読むことを否定するとは、呆れたものです。刊行会が翻訳した聖書に、次のように書いてあります。

ヨシュア1:8 この律法の書を、あなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちにしるされているすべてのことを守り行なうためである。そうすれば、あなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。

刊行会にとって、神のことばそのものより、刊行会のセンセイのほうが権威があるんだと、自惚れてるようです。神学が偶像化しているのです。イザヤ書8章で『イザヤは不倫をして子どもを生ませた』、ルカ16章で『不正な富で友を作れ』といった訳文になっていますが、あれは誤訳をしたのだと思っていましたが、そうではなく、意図的にこういう訳に変えたんじゃないですか?また、不忠実な翻訳になるよう、わざと直訳主義で翻訳しているのではありませんか?刊行会は、日本のキリスト教会を堕落させる働きをしているようにも見えるのです。

刊行会が、ウエブサイトで『聖書の難解個所は、牧師が説明すればいいのだ』と公言しているのですから、そこはきちんと筋を通し、新改訳を使っている教会や牧師に対し、『翻訳協力費』として、月々支払いをするべきです。自分のことばに責任を持ち、行動で示してもらいたいものです。

もし『刊行会』が大人の対応を心得ていれば『できる限りの力は尽くしたつもりですが、訳文に辻褄が合わない個所、意味が分かりにくい個所もあると思います。訳文の至らない個所については、牧師諸先生方のご協力を賜り、教会の中で解き明かしをしていただくよう、お願い申し上げます』と言えたはずです。『新改訳の翻訳理念や「新改訳聖書」の立場』を読むと、子どもじみた、ひねくれた物言いで、読んで不愉快に感じます。

うちの教会の週報には『毎日聖書を読むこと マタイ4:4』と印字されています。また、『マタイ4:4 人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つのことばによる』『詩篇1:2 主のおしえを喜びとし、昼も夜もそのおしえを口ずさむ』『詩篇119:127 私は、金よりも、純金よりも、あなたの仰せを愛します』などの聖句を引用し、信徒が日々聖書を読むことの大切さを、うちの教会は教えています。新改訳聖書に載ってるみことばなんですがね。