創世記1:1に続き、2節も誤訳になっています。日本語訳聖書は、この聖書の冒頭部を誤訳し、100年間訂正されていません。『直訳、トランスペアレント訳』で翻訳するから、誤訳になるのです。私訳は次のようになります。

私訳 創世記1:2

大地はまだ、影も形もなかった。神の息吹は風のように海原を包んでいたが、深い海の底は暗やみに覆われていた。

この記事の目次

・原文の輪郭を設定する

・無の象徴

・トーフー バボーフー

・70人訳

・英訳聖書

・死の象徴

・生の象徴

・まとめ

~原文の輪郭を設定する~

『聖書と翻訳』で書いてきたことですが、原文の輪郭を設定することは、とても重要な作業です。これができれば、8割がた理解できたようなものです。

私はヘブライ語や神学の専門知識がないので、これに関しては全くの素人です。そうではありますが、ある外国語の通訳をやってきて、言語というものがどういうものなのか、原文解釈、通訳翻訳とはどういう作業なのか、理解を深めてきたつもりです。最近、聖書をヘブライ語やギリシャ語で読みたいという方は増えているように感じます。外国語を学習する時、気をつけていただきたいのは、文法や辞書に依存した学習をしてはダメだということです。こうした学習は、直訳思考を作るので、間違った原文解釈をすることになります。単語の解釈、文の構造、ヘブライ語・・・小さなものから大きなものまで『輪郭を描く』作業をやってみてください。きっと役に立ちます。というより、これができないと原文解釈はできません。

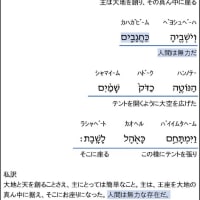

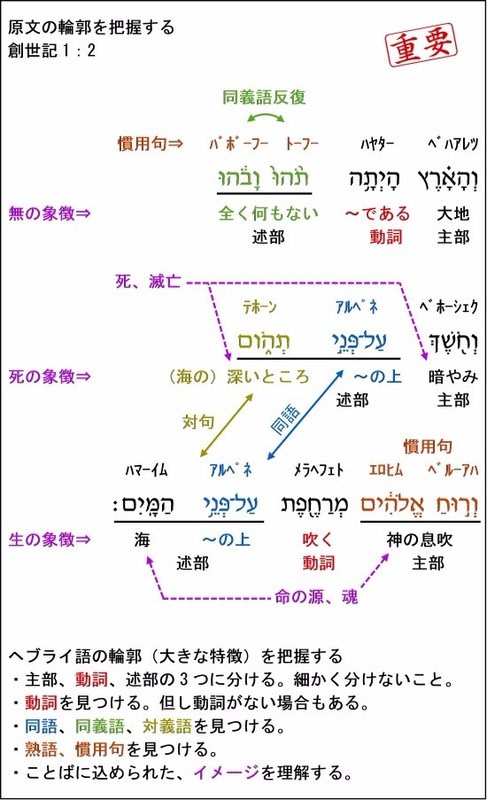

2節はどの様な仕組みになっているのでしょう。輪郭を描いてみると次のことが分かります。上図参照。

・創造三日目、大地が創られるので、2節の時点で大地は存在しない。

・トーフーとバボーフーは、同じ意味を持つことばである。同義語反復。

・ベホーシェクとテホームは、同じような意味を持つことばである。類語。

・『アルペネ テホーム』と『アルペネ ハマーイム』は、対照的に表現されている。対句。

2節は、次の3つのテーマに分かれてることが分かります。

・無の象徴 ベハアレツ ハヤター トーフー バボーフー

・死の象徴 ベホーシェク アルペネ テホーム

・生の象徴 ベルーアハ エロヒム メラヘフェト アルペネ ハマーイム

原文解釈をする時、細かく文法解釈をすると、全体像を見失い必ず誤訳します。原文を読んで、翻訳者が頭の中ではっきりとイメージを作ることが肝心です。やみくもに、イメージを作ってはいけませんが、原文の輪郭が把握できれば、イメージが湧きあがるはずです。以下、無の象徴、死の象徴、生の象徴、3つのテーマ毎に、説明させていただきます。

~無の象徴~

ベハアレツ ハヤター トーフー バボーフー

私訳

大地はまだ、影も形もなかった・・・

創世記1:2 引用サイト

Biblehub.com

発音 aoal.org

וְהָאָ֗רֶץ ベハアレツ(776)

土地、国土、大地、陸地

הָיְתָ֥ה ハヤター(1961)

~である、~になる、~に転じる、現れる

תֹּהוּ トーフー(8414)

形がない、空っぽ、虚栄心、無秩序、荒地、使いものにならない、空想

בֹּהוּ バボーフー(922)

空っぽ、空虚、無駄、使いものにならない

~トーフー バボーフー~

次の日本語訳を読んでも意味が分かりません。

文語訳 創世記1:2

地は 定形(かたち)なく 曠空(むなし)くして・・・

口語訳 創世記1:2

地は形なく、むなしく・・・

新共同訳 創世記1:2

地は混沌であって・・・

新改訳 創世記1:2

地は茫漠(ぼうばく)として何もなかった・・・

新改訳は『地は茫漠として何もなかった』と訳しました。これを読んだ読者は、どのような景色を思い浮かべるでしょうか?

『茫漠』ということばは、次のように定義されています。『広々としてとりとめのないさま。例文 茫漠たる砂漠地帯』goo辞書より引用。新改訳の訳文は、天地が創られる前、既に『広々としてとりとめのない大地』が存在していたという意味になっています。また、どの日本語訳も『定まった形がなく、荒涼たる大地が存在していた』という表現になっていますが、これでは文脈に矛盾する表現になります。何故なら、天地創造の三日目初めて大地は創造されるのですから、この時点で、大地は存在していないからです。

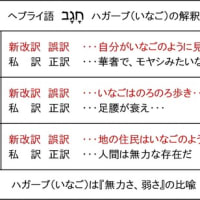

ヘブライ語を調べなくても『大地が存在していたと翻訳する聖書は誤訳だ』と分かりますよね。『形なく、むなしく』『茫漠として何もなかった』これは、ヘブライ語『トーフー バボーフー』を直訳したものです。トーフーもバボーフーも、それぞれ『ない、存在しない』という意味のことばで、同じ意味のことばが繰り返される、同義語反復になっています。『トーフー バボーフー』はセットで解釈しなければなりません。『ないよないよ、なんにもないよ』という意味です。従って『ベハアレツ ハヤター トーフー バボーフー』は『大地はまだ、影も形もなかった・・・』という意味です。これだと天地創造の文脈に合いますよね。日本語訳は『トーフー=形がない』『バボーフー=むなしい』と一語一語直訳(トランスペアレント訳)したから、誤訳になったのです。

日本語訳をおこなったセンセイは『トーフー バボーフー』の意味が理解できないようですから、もう少し、説明させていただきます。

~70人訳~

ヘブライ語『トーフー バボーフー』が、ギリシャ語では『アホラトス ケイ アカタスコバストス』と訳されています。これがどういう意味なのか調べてみましょう。

70人訳 創世記1:2

αόρατος και ακατασκεύαστος

アホラトス ケイ アカタスコバストス

αόρατος アホラトス(517)

目に見えない、姿かたちがない

ακατασκεύαστος アカタスコバストス(180.2)

備わっていない、用意されてない

κατασκευάζω カタスケワッゾー(2680)

準備をする、整える、手配をする

アホラトスもアカタスコバストスも『存在しない』という意味が繰り返されています。ヘブライ語の同義語反復がきちんと表現されてます。『ないよないよ、なんにもないよ』という意味ですから『大地は影も形もなかった』という解釈になります。全く難しくありませんよね。

~英訳聖書~

英訳聖書はほとんどが悪訳になっています。原因は『word‐for‐word トランスペアレント』で訳すからです。

The earth was without form and void・・・

私訳 大地は形なく、空っぽで・・・

これは意味不明な英文で、解釈に混乱を招いています。英語の解説書を見ると『大地は、謎めいた状態で存在していた』『荒涼とした大地が存在していた』と説明されています。しかし『天地創造の前から荒涼とした大地があった』という解釈は根本的に間違っていますよね。大地は三日目に創られたのですから。英訳聖書も『トーフー=without form』『バボーフー=void』と直訳(word‐for‐word)で翻訳したため誤訳になった実例です。

次の英訳は、ヘブライ語が語る意味を正しく訳出しているので、ご覧ください。

Chabad.org

Now the earth was astonishingly empty,

astonishingly empty 全く何もない

私訳 この時、大地は影も形もなかった、

以上のことから、大切なことを学ぶことができます。多くの英訳は『トーフー=without form』『バボーフー=void』と、word‐for‐wordで訳したため、意味不明な訳文となり間違った聖書解釈を生み出しました。一方、Chabad.orgは、ヘブライ語の語彙や文法通り翻訳していません。意味を訳出することに注意を注いだのです。その結果、ヘブライ語の意味を最も正しく表現できました。原文を忠実に翻訳するということは、原語の文法や語彙をコピーして、目的言語に貼り付けることではありません。

文法、語彙、構文というのは、意味を入れる器にすぎません。通訳翻訳の目的は、器の中に入った中身(意味、ニュアンス)を、移し替えることです。聖書を読む人の99%は、原語の知識を全く持たない人たちです。多くの方は、聖書が語る『意味』を知りたくて読むのであって、原語の文法を知りたくて読むのではありません。直訳(トランスペアレント訳)は、器を模倣することに終始しますが、そうすることで、器も中身(意味、ニュアンス)も、どちらも壊しているのです。新改訳の訳文をご覧ください。

新改訳 創世記1:1~2

1 初めに、神が天と地を創造した。

2 地は茫漠として何もなかった。やみが大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。

新改訳のセンセイは『トランスペアレント訳をすることで、原文が透けて見える』と、絵空事(えそらごと)をいっていますが、この訳文を読んで『なるほど、ヘブライ語の文法が透けて見えた。ヘブライ語の単語が透けて見えた』という読者がいるでしょうか?ヘブライ語の名詞には男性、女性の区別がありますが、新改訳の訳文を読んで、その区別が透けて見えるでしょうか?ヘブライ語の動詞の接頭辞接尾辞が透けて見えますか?『トランスペアレント訳をすることで、原文が透けて見える』なんてデタラメだということです。トランスペアレント訳は、読者にとって何の益もありません。直訳(トランスペアレント訳)は、原文の文法を模倣することで、器(原文の文法)も、中身(意味、ニュアンス)も、どちらも失っている。これが実態です。

意味が壊れた訳文、間違った翻訳を、聖書読者は望んでいるのでしょうか?直訳(トランスペアレント訳)された訳文は、読者を欺きます。それだけではありません。翻訳をおこなった神学者自身をも欺くのです。間違った翻訳の上に、間違った聖書解釈が作られ、間違った神学が作られているからです。

『トーフー バボーフー』を、一語一語翻訳してはいけません。熟語(慣用句)としてとらえ『大地は影も形もなかった』この様に、翻訳しなければならないのです。トーフーもバボーフーも、どちらも名詞ですよね。たった名詞二つの解釈すらできない人物が、聖書翻訳者を名乗り、誤訳悪訳をおこない、翻訳料はきっちり頂く。日本の聖書翻訳事業は、神学者によって利権化され、既得権益に成り下がっています。

~死の象徴~

ベホーシェク アルペネ テホーム

私訳

・・・深い海の底は暗やみに覆われていた・・・

וְחֹשֶׁךְ ベホーシェク(2822)

暗やみ、悲惨さ、滅亡、死、邪悪さ

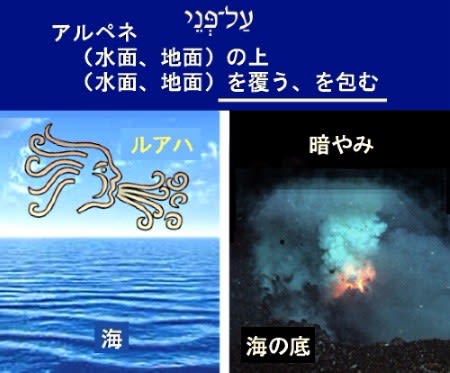

עַל־פְּנֵי アル・ペネ(5921、6440)

~の上に、~を覆う、~を包む

תְה֑וֹם テホーム(8415)

奥深いところ、海の底、墓

以下の日本語訳は、何が言いたいのでしょう。読んでも意味が分かりません。

文語訳 創世記1:2

・・・黑暗(やみ)淵(わだ)の面(おもて)にあり 神の靈 水の 面(おもて)を 覆(おほひ)たりき

口語訳 創世記1:2

・・・やみが淵のおもてにあり、神の霊が水のおもてをおおっていた。

新共同訳 創世記1:2

・・・闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた。

新改訳 創世記1:2

・・・やみが大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。

日本語訳は『暗やみが水面上にあった。神の霊も水面上にあった。両方とも水面上にあった』という解釈をしています。

日本語訳は誤訳です。神の霊と、暗やみの位置関係を、間違って解釈しています。正しくは『暗やみは海の底、神の霊(ルアハ)は海の上』こういう位置関係を表しています。直訳やトランスペアレント訳にこだわる限り、聖書は誤訳だらけになります。

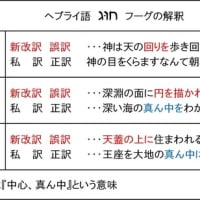

ヘブ-英辞書を見ると、アルペネは『upon the face ~の上』と解説されていますが、日本の翻訳者はアルペネに『~を覆う、~を包む』という意味があることを見落としています。創世記8章(ノアの洪水)をご覧ください。

『アルペネ テホーム 海の底を覆う』は『アルペネ ハマーイム 海の上を覆う』と対照的な関係(対句)になっています。テホーム(深いところ)というのは『海の深いところ、海の底』という意味です。ベホーシェク(暗やみ)も、テホーム(深いところ)も、死の世界を象徴することばです。『アルペネ テホーム 海の深いところは、暗黒(死)の世界』だ、『アルペネ ハマーイム 海の上は、神のいのち(ルアハ)が満ちた世界』だと、生と死を対照的に表現しています。

『ベホーシェク アルペネ テホーム』これを品詞でいうと『名詞+前置詞+名詞』です。日本の中から選ばれし聖書翻訳者は『名詞+前置詞』すら翻訳できないレベルなんですね。大学で教えるヘブライ語は『名詞+前置詞』すら教えられない、そういうレベルなんでしょうね。誤訳をするレベルが、余りにも低すぎませんか?

聖書翻訳をおこなったセンセイ、いい加減、文法書と辞書に依存した翻訳は卒業したらどうですか?文法書と辞書に依存する翻訳というのは、機械翻訳とおんなじです。機械翻訳は自分が作った訳文が、非文になろうが、文脈にそぐわなかろうが、訂正することができません。一方、人間は、自分が作った訳文に目を通し、おかしな日本語になっていたら訂正することができます。訳文を推敲(すいこう)するのは、当たり前のことです。日本語訳聖書が、おかしな日本語、文脈に合わない翻訳のまんま出版されたということは、翻訳者が意思を持たない機械よろしく、主体性がなく、判断する力がないということです。直訳をする人は、自分の頭で考えることができない思考停止に陥っているのです。教育は両刃の剣です。間違った教育(直訳主義)を施せば、間違った信念に束縛されることになるのですから。

古代イスラエル人は、大地の下に、死後の世界と巨大な水源があると考えていたようです。次の図は、古代イスラエルの宇宙観を表したものです。

ベホーシェク アルペネ テホームは『・・・深い海の底は暗やみに覆われていた・・・』という意味になります。

~生の象徴~

ベルーアハ エロヒム メラヘフェト アルペネ ハマーイム

私訳

・・・神の息吹は風のように海原を包んでいた・・・

וְר֣וּחַ べルーアハ(7307)

風、呼吸、魂、命、霊なる神

אֱלֹהִ֔ים エロヒム(430)

神、神々

מְרַחֶ֖פֶת メラヘフェト(7363)

揺れ動く、ゆっくり動く、空に舞う、羽ばたく

עַל־פְּנֵ֥י アルペネ(5921、6440)

~の上に、~を覆う、~を包む

הַמָּֽיִם׃ ハマーイム(4325)

水、海、川、尿、精液、体液、洪水

ルアハは『風、呼吸、魂、命、霊なる神』など、様々な意味を持つことばですが、ユダヤ人は、これらの意味を、ルアハひと言でいいます。日本語訳聖書をご覧ください。愚かにも『ルアハ=霊』と訳語を固定していることが分かります。

文語訳 創世記1:2

・・・神の靈 水の 面(おもて)を 覆(おほひ)たりき

口語訳 創世記1:2

・・・神の霊が水のおもてをおおっていた。

新共同訳 創世記1:2

・・・神の霊が水の面を動いていた。

新改訳 創世記1:2

・・・神の霊が水の上を動いていた。

以上の訳文を日本人が読んだらどのように感じるでしょうか?『神の霊が水の上を動いていた。うらめしや~』という、おどろおどろしいニュアンスを感じるはずです。

日本語訳聖書は『ベルーアハ エロヒム=神の霊』と一語一訳(トランスペアレント訳)しています。『ルアハ=霊』と解釈することは、神学上正しいのかもしれませんが、翻訳上大きな問題があります。日本語の『霊』ということばは、次のような意味を持ちます。

霊 goo辞書より引用

1 肉体と独立して存在すると考えられる心の本体。また、死者の魂。霊魂。たま。「祖先の霊を祭る」

2 目に見えず、人知でははかりしれない不思議な働きのあるもの。神霊・山霊など。

現代の日本人が『霊』ということばを聞くと、『幽霊、亡霊、御霊前・・・』など、『化け物、死者の霊』と結びついた、暗く冷たいイメージを思い浮かべる、そういう方が多いと思います。一方、ヘブライ語のルアハは『神の息吹、風、いのち、魂、霊なる神・・・』と、生命を想起させるニュアンスがあることばです。

『ベルーアハ エロヒム メラヘフェト アルペネ ハマーイム』ここは、生命の創造を予感させる、明るい表現になっていて、3節の『光の創造』の導入を担っているという側面もあります。文脈によっては『ルアハ』を『霊』と訳さなければならない場合もあるかも知れませんが、この文脈で『霊』と訳しちゃダメでしょ。日本語に訳出するということは、日本語訳を読んだ読者にどの様な心理的変化を与えるか、こうしたことに対する配慮も必要です。ヘブライ語で書かれた聖書は、本来、カラフルに表現されています。悲しみに沈む顔、喜びにあふれた顔、喜怒哀楽にあふれた表情があるのです。新改訳を長年読んでいますが、新改訳聖書って、意味不明で、ヘンテコな日本語で、陰気で、読んでいてウンザリしてきます。

ことばが持つニュアンスへの配慮が必要。

ことばには、辞書には載ってない、使い方や、ニュアンスがあります。一語一訳式にことばの意味を固定してはダメです。文脈に合わせ訳語を変えてゆかなければならないのです。ルアハは、聖書の中で377回使われることばで、聖書の思想を支える重要語ですから、脚注欄か巻末に、用語の解説を載せた方が良いと思います。

私訳

・・・神の息吹は風のように海原を包んでいた・・・

脚注

息吹:ヘブライ語、ルアハ。呼吸、風、いのち、魂、霊なる神などの意味がある。命の象徴。

~まとめ~

以上、解釈してきたことをまとめてみます。

・無の象徴 ベハアレツ ハヤター トーフー バボーフー

大地はまだ、影も形もなかった

・死の象徴 ベホーシェク アルペネ テホーム

深い海の底は暗やみに覆われていた

・生の象徴 ベルーアハ エロヒム メラヘフェト アルペネ ハマーイム

神の息吹は風のように海原を包んでいた

私訳を二つ作ります。AとBどちらがイメージしやすい文でしょう?

A 大地はまだ、影も形もなかった。深い海の底は暗やみに覆われていたが、神の息吹は風のように海原を包んでいた。

B 大地はまだ、影も形もなかった。神の息吹は風のように海原を包んでいたが、深い海の底は暗やみに覆われていた。

どちらかというと、Bの方がイメージしやすく、Aの方がイメージしにくいと思います。直訳をする方は『ヘブライ語が表現する順番通りに翻訳しなければならない』と考えるので、Aの訳文が正しいと考えます。しかし『原語が表現する順番に従って、訳文を作らなければならない』という考えそのものが、間違いなんです。枕草子『春はあけぼの』の原文と、英訳をご覧ください。

枕草紙

春はあけぼの。やうやうしろくなりゆく・・・

Ivan Morris訳

In spring it is the dawn that is most beautiful. As the light creeps over the hills・・・

『春はあけぼの。』を『In spring it is the dawn that is most beautiful. 』と翻訳しています。しかし、日本語には『美しい、素晴らしい』ということばはありません。これは『勝手な付け足し』でしょうか?確かに付け足しになっていますが、『勝手な』付け足しではありません。春の章は、ハイコンテクストになっていて『美しい、素晴らしい』ということばが、省略されています。夏の章になって『をかし』が現れます。

夏の章

夏は夜。月のころはさらなり、闇もなほ、蛍の多く飛びちがひたる。また、ただ一つ二つなど、ほかにうち光て行くもをかし。雨など降るもをかし。

春の章では、『をかし』が省略されていているので、読者は『春はあけぼの・・・で、それがどうしたの?』と思わされます。しかし、夏の章まで読むことで『春は夜明け前がきれいね』と理解できるシステムになっています。ところが、英語はこの日本語のシステムを直訳して表現することができないのです。

『春はあけぼの=spring is dawn』と直訳したのでは、意味が通じない非文になります。『In spring it is the dawn that is most beautiful. 』ここまで、表現しないと英語が成立しないのです。『原語が表現する順番に従って、訳文を作らなければならない』という考えそのものが、間違いだと分かりますよね。

また、形容詞の使い方は、言語によってクセがあります。英文の中で形容詞が連続する場合、これを日本語に直訳できないことは知られたことです(複数の形容詞の順序参照)。同様に『状況描写、人物描写』にも言語によって表現する順番が違うので、直訳できません。日本語の場合『海の上』を先に表現し、次『海の底』を表現した方が日本人に理解しやすい文になります。逆にすると理解しにくい文になります。創世記1:2は、Bの翻訳が相応しいと思います。

私訳 創世記1:2

大地はまだ、影も形もなかった。神の息吹は風のように海原を包んでいたが、深い海の底は暗やみに覆われていた。

次の、新改訳と私訳を読み比べてください。意味が違うのはいうまでもありませんが、『印象』も大きく違うはずです。

新改訳 創世記1:1~2

1 初めに、神が天と地を創造した。

2 地は茫漠として何もなかった。やみが大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。

私訳 創世記1:1~2

1 神が天地万物を創られた、その始め、

2 大地はまだ、影も形もなかった。神の息吹は風のように海原を包んでいたが、深い海の底は暗やみに覆われていた。

私訳の方が、天地創造の情景がはっきりとイメージできると思います。ヘブライ語聖書は、基本的に分かりやすいことばで書かれています。神学者や聖書学者は『聖書は難解だ。ヘブライ語は難解だ』と言ってきました。私はそのようには感じません。私が今まで見てきた範囲についていえば、聖書ヘブライ語は、理路整然と記述する言語なので文脈に太い背骨が通っています。誤解が生じないように度が過ぎるくらい、丁寧に表現されているという印象を受けます。神学者、聖書学者のセンセイ!ヘブライ語が難解なのではありません。直訳、トランスペアレント訳というやり方が間違っているのです。そして、翻訳をおこなってきた神学者が、翻訳について不勉強だから難解に感じるのです。

アダムとエバが善悪を知る木の実を食べた後、神さまが『あの木の実を食べたのか?』と尋ねると、アダムは『主よあなたが創った女が悪いんです』といい、エバは『主よあなたが創ったヘビが悪いんです』と、責任転嫁をします。聖書翻訳者や神学者がいう『ヘブライ語は難しい。聖書は難解だ』も、こざかしい責任転嫁に過ぎません。プライドが高く、自分が傷つくことを恐れてるので、素直に『自分の勉強不足』を認めることができないのではありませんか。ヘブライ語に限ったことではありませんが、通訳翻訳は、誰でもできる仕事ではありません。専門的な知識や経験が必要になります。しかし、十分に訓練された翻訳者でも、歯が立たない難解なところがあるということも事実です。そうだとしても、きちんとした技術を持った翻訳者がおこなえば、現在難解といわれる個所の95%は、明確な日本語で翻訳できるはずです。聖書の中で本当に難解といわれる個所は、現在いわれてる量の5%になるでしょう。

私訳 創世記1:1~2

1 神が天地万物を創られた、その始め、

2 大地はまだ、影も形もなかった。神の息吹は風のように海原を包んでいたが、深い海の底は暗やみに覆われていた。