創世記6章4節の日本語訳をご覧ください。とんでもないことが書いてあります。

文語訳 創世記6:4

當時(このころ) 地にネピリムありき 亦(また) 其(その) 後(のち) 神の子 輩(たち) 人の 女(むすめ)の所に入りて子女(こども)を生(うま)しめたりしが其(それ)等(ら)も勇士(ゆうし)にして古昔(いにしへ)の名聲(な)ある人なりき

口語訳 創世記6:4

そのころ、またその後にも、地にネピリムがいた。これは神の子たちが人の娘たちのところにはいって、娘たちに産ませたものである。彼らは昔の勇士であり、有名な人々であった。

新共同訳 創世記6:4

当時もその後も、地上にはネフィリムがいた。これは、神の子らが人の娘たちのところに入って産ませた者であり、大昔の名高い英雄たちであった。

新改訳 創世記6:4

神の子らが、人の娘たちのところに入り、彼らに子どもができたころ、またその後にも、ネフィリムが地上にいた。これらは、昔の勇士であり、名のある者たちであった。

『神の子が人間の女に子どもを生ませた』『神の子が人間の女に、ネフィリムを生ませた』何ですか、このふざけた訳文は

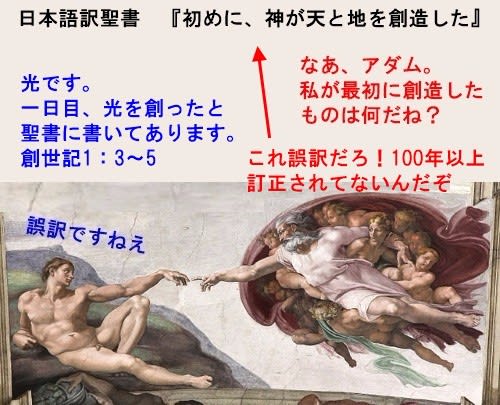

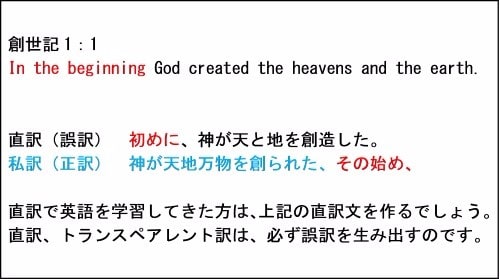

更に、神学者のセンセイたちは『神の子、ネフィリム』とは、『天使、堕天使、サタン、宇宙人、カインの子孫、巨人・・・』などと、馬鹿げた解釈をしています。これじゃ『聖書なんか神話だよ。聖書は作り話だよ』といってるようなものです。日本語訳聖書も、聖書解釈も、いずれもデタラメです。『直訳、トランスペアレント訳』で翻訳するから、とんでもない誤訳になるのです。創世記6:4は、『直訳、トランスペアレント訳』が、言語学上間違った翻訳方法であることを実証する個所です。ヘブライ語が語る意味は、次のようになります。

更に、神学者のセンセイたちは『神の子、ネフィリム』とは、『天使、堕天使、サタン、宇宙人、カインの子孫、巨人・・・』などと、馬鹿げた解釈をしています。これじゃ『聖書なんか神話だよ。聖書は作り話だよ』といってるようなものです。日本語訳聖書も、聖書解釈も、いずれもデタラメです。『直訳、トランスペアレント訳』で翻訳するから、とんでもない誤訳になるのです。創世記6:4は、『直訳、トランスペアレント訳』が、言語学上間違った翻訳方法であることを実証する個所です。ヘブライ語が語る意味は、次のようになります。私訳 創世記6:4

ある時、暴力的で悪名高いネフィリムが現れると全地に広がった。神に創られた人間であったが、親から子に引き継がれるのは、悪い行いばかりであった。

この記事の目次

・輪郭を描く

・創世記6:4ヘブライ語

・神の子(ベネ ハエロヒム)の解釈

・ラヘムの解釈

・ハッギボリーン、ハッシェームの解釈

・間違った翻訳理念

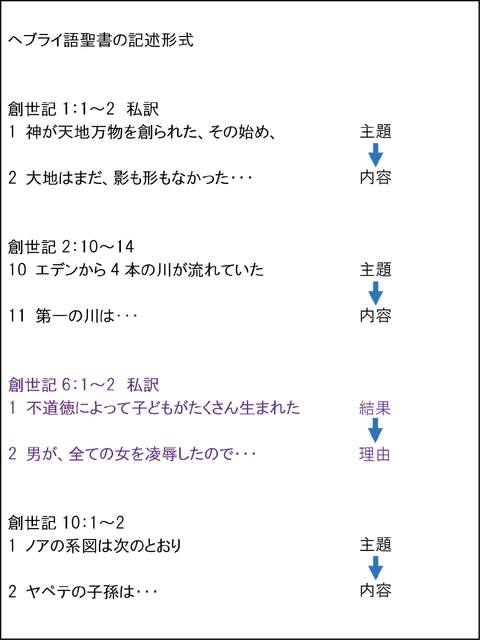

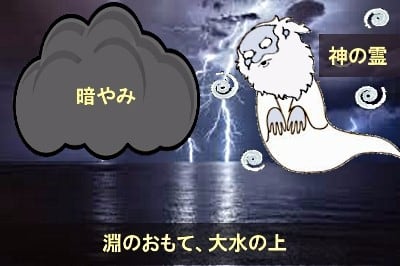

~輪郭を描く~

翻訳をおこなったセンセイと神学者のセンセイは、既存の聖書解釈や神学に洗脳されています。人間が作った聖書解釈は、一度頭の中から消し去って、聖書に書かれてることを素直に解釈してください。そうすれば、何が正しいかはっきりと分かります。ネフィリムということばが現れるのは、創世記6章と民数記13章です。ここから、ネフィリムの輪郭を描いてみます。創世記6章は、大洪水のお話しで、1~7節は、神さまが大洪水を起こすことになった原因が書かれています。新改訳の訳文は、誤訳悪訳が含まれていますが、取りあえず、そのまま引用させていただきます。

新改訳 創世記6:4~7

4 神の子らが、人の娘たちのところに入り、彼らに子どもができたころ、またその後にも、ネフィリムが地上にいた。これらは、昔の勇士であり、名のある者たちであった。

5 主は、地上に人の悪が増大し、その心に計ることがみな、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。

6 それで主は、地上に人を造ったことを悔やみ、心を痛められた。

7 そして主は仰せられた。「わたしが創造した人を地の面から消し去ろう。人をはじめ、家畜やはうもの、空の鳥に至るまで。わたしは、これらを造ったことを残念に思うからだ。」

神学者のセンセイ、よくご覧ください。大洪水の原因は『人間による悪のまん延』です。『天使、堕天使、サタン、宇宙人』に関する記述はどこにもありません。大洪水のお話しと『天使、堕天使、サタン、宇宙人』は無関係です。また『巨人、カインの子孫』に関する記述もどこにもありません。ですから『巨人、カインの子孫』と大洪水も無関係です。何の関係もありません。

次、民数記13章にも『ネフィリム』が登場するのでご覧ください。イスラエル民族がカナンの地を攻め取る前、モーセは偵察隊を送り込みます。任務を終えた偵察隊は次のように報告します。

新改訳 民数記13:28、13:33 偵察隊のことば

28 しかし、その地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち、非常に大きく、そのうえ、私たちはそこでアナクの子孫を見ました。

33 そこで、私たちはネフィリム人、ネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がいなごのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。」

先ず、偵察隊の『ネフィリム人を見た』は虚偽報告だと分かりますよね。ノアの洪水でネフィリムは全滅したのですから、モーセの時代に生きてるはずがありません。『ネフィリム人を見た』は、カナン占領に乗り気でない連中が、見てきたことに尾ひれを付けて言ったデマカセです。次の申命記1章は、モーセが偵察隊の虚偽報告を非難したことばです。

新改訳 申命記1:28 モーセのことば

私たちはどこへ上って行くのか。私たちの身内の者たちは、『その民は私たちよりも大きくて背が高い。町々は大きく城壁は高く天にそびえている。しかも、そこでアナク人を見た』と言って、私たちの心をくじいた。」

ここで、モーセは『ネフィリム』ということばを削除しています。もし、カナンにネフィリムが本当にいたのであれば、モーセは『偵察隊はネフィリムを見たと言い、私たちの心をくじいた』と言っていたはずです。モーセが、ネフィリムについて言及しなかったのは、それが根も葉もない嘘であるとモーセが知っていたからです。偵察隊の虚偽報告に神さまも怒り、カナンの地に入ることが許されたのは、ヨシュアとカレブ・・・になったということです。

『ネフィリム人を見た』これが虚偽報告であることは、ヨシュア記で明確になります。モーセの後継者ヨシュアは、実際にカナンを占領しますが、ヨシュア記に『ネフィリムと戦った』という記述は、どこにもありません。『ネフィリムを見た』は、デマカセだったということです。

先ほどの民数記13:33に『自分たちはいなごのようであった』とありました。『これは、ネフィリムと偵察隊の身長差が大きいことを示す比喩だ。ネフィリムは巨人であった』と解釈する学者が多くいますが、これも間違った解釈です。ヘブライ語で『いなご ハガーブ』が比喩として使われる場合、大小の比較ではなく、『手足のか細いこと、貧弱さ、無力さ』を象徴するものとして引用されるのです。

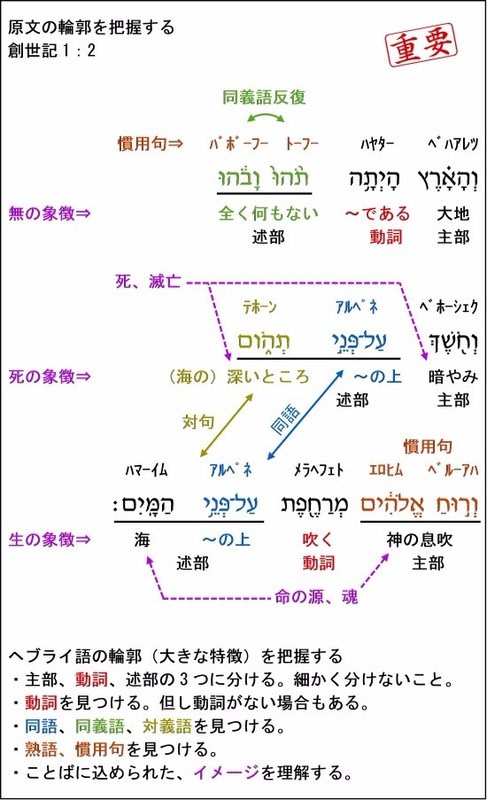

ここで整理をします。創世記6章、洪水の原因は『人間による』悪のまん延であって、『天使、堕天使、サタン、宇宙人』は無関係だということ。また、創世記6章、民数記13章、申命記1章の中に『カインの子孫、巨人』についての記述はありません。ですから、これとネフィリムも無関係です。ネフィリムは大洪水で全滅しているのですから、モーセの時代に生き残っているはずがありません。原文の輪郭が設定できれば『天使、堕天使、サタン、宇宙人、カインの子孫、巨人』こうした、デタラメな解釈は生まれないのです。この様に、ヘブライ語の語学知識がなくても、原文の輪郭を設定することができます。以下、ヘブライ語を詳しく見てみましょう。

『天使、堕天使、サタン、宇宙人、カインの子孫、巨人』説は却下!

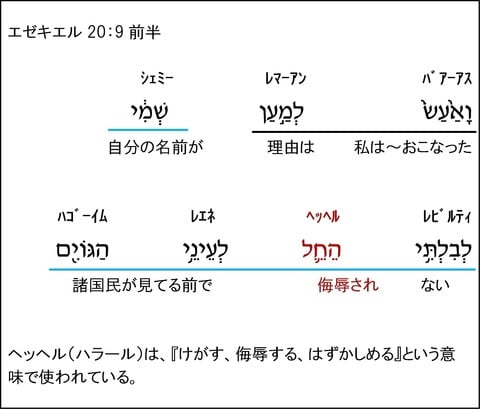

~創世記6:4ヘブライ語~

Biblehub 創世記6:4

発音 aoal.org

הַנְּפִלִ֞ים הָי֣וּ בָאָרֶץ֮ בַּיָּמִ֣ים הָהֵם֒ וְגַ֣ם אַֽחֲרֵי־כֵ֗ן אֲשֶׁ֨ר יָבֹ֜אוּ בְּנֵ֤י הָֽאֱלֹהִים֙ אֶל־בְּנֹ֣ות הָֽאָדָ֔ם וְיָלְד֖וּ לָהֶ֑ם הֵ֧מָּה הַגִּבֹּרִ֛ים אֲשֶׁ֥ר מֵעֹולָ֖ם אַנְשֵׁ֥י הַשֵּֽׁם׃

ハンネフィリム ハユー バアレツ バイヤミーム ハヘム ベガム アハレヘン アシェル ヤボーウー ベネ ハエロヒム エルベノート ハアダム ベヤレドゥー ラヘム ヘンマー ハッギボリーン アシェール メオーラム アンシェー ハッシェーム

創世記6:4の輪郭は、下図のようになります。

解釈文(訳文ではありません)

ある時、ネフィリムが現れ全地に広がった。

連中は結婚し、子どもが生まれた。子どもたちは親の悪いおこないを受け継いだ。

子どもたちも悪事をおこない、悪名を轟(とどろ)かせた。

私訳 創世記6:4

ある時、暴力的で悪名高いネフィリムが現れると全地に広がった。神に創られた人間であったが、親から子に引き継がれるのは、悪い行いばかりであった。

『ネフィリムとは、天から落ちてきた者、堕落した者という意味だ』と間違った説明をする方が多くいます。辞書でネフィリムの意味を調べると、代表される定義として『fall』が書かれています。直訳グセが染み付いた方は『ネフィリム=fall=落ちてきた者=堕落した者』こういう理解をするようです。通訳翻訳で直訳をすると必ず誤訳になります。また辞書も人間が作ったものですから、間違った説明、悪い説明が載ってる場合もあります。辞書を100%信用することはできません。創世記6章の文脈で、名詞ネフィリムは『暴力で人を支配する者』という意味で、これはナファール『武力で人を屈服させる』という動詞から派生しています。以下、ことばの定義をご覧ください。

הַנְּפִלִ֞ים ハンネフィリム(5303) Strong's Exhaustive Concordance

弱者を虐げる者、暴力で人を支配する者、語源となる動詞ナファール

נָפַל ナファール(5307)動詞 Biblehub.com

武力を使う、人を屈服させる、悪人

הָי֣וּ בָאָרֶץ֮ ハユー バアレツ(1961、776)熟語

全地に広がる、全地を覆う

בַּיָּמִ֣ים הָהֵם֒ バイヤミーム ハヘム(3117、1992) 慣用句

その時、ある時、その頃、当時

וְגַ֣ם ベガム(1571)

また、更に

אַֽחֲרֵי־כֵ֗ן アハレヘン(310、3651)

~をして、~の後は

אֲשֶׁ֨ר アシェル(834)

who,that

יָבֹ֜אוּ ヤボーウー(935)

結婚する、めとる

בְּנֵ֤י הָֽאֱלֹהִים֙ ベネ ハエロヒム(1121、430)熟語

男、神に創られた男

אֶל־בְּנֹ֣ות הָֽאָדָ֔ם エルベノート ハアダム(413、1323、120)熟語

女、神に創られた女

וְיָלְד֖וּ ベヤレドゥー(3205)

生ませる、生む

לָהֶ֑ם ラヘム(1992)

~と同じような

הֵ֧מָּה ヘンマー(1992)

they、~のように

הַגִּבֹּרִ֛ים ハッギボリーン(1368)

ならず者、ゴロツキ、強者(つわもの)、勇士

אֲשֶׁ֥ר アシェール(834)

who, which, that

מֵעוֹלָ֖ם メオーラム(5769)

当時、昔の

אַנְשֵׁ֥י アンシェー(376)

連中、やから、男

הַשֵּֽׁם׃ ハッシェーム(8034)

悪名、名前、高名

6章4節を解釈するポイントが三つあるので、詳しく説明させていただきます。

・神の子(ベネ ハエロヒム)の解釈

・ラヘムの解釈

・ハッギボリーン、ハッシェームの解釈

~神の子(ベネ ハエロヒム)の解釈~

『ベネ ハエロヒム』は、忌避の規則によって、ハンネフィリムの代用語になっているので(上図参照)、ネフィリムと『ベネ ハエロヒム』は同一人物です。また『ベネ ハエロヒム』と『エルベノート ハアダム』は特殊な表現で、創世記2章が引用されています。

新改訳 創世記2:7

神である主は土地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれた。そこで人は生きものとなった。

ベネ ハエロヒム⇒神に創られた男⇒ネフィリム

新改訳 創世記2:22

神である主は、人(=adam)から取ったあばら骨をひとりの女に造り上げ、その女を人(=adam)のところに連れて来られた。

エルベノート ハアダム⇒アダムから創られた女⇒女子一般を指す

神学者は『ベネ ハエロヒム=the sons of God=神の子たち』と直訳してきましたが、聖書に『神さまに長男がいた。長女がいた』と書かれているでしょうか?そんなことは書かれていません。当時のヘブライ語ネイティブは『ベネ ハエロヒム』は、比喩で『神に創られた男⇒ネフィリム』という意味だと理解していました。しかし、古代イスラエル人が当たり前のように身につけた文化を、現代日本人は持っていません。『ベネ ハエロヒム⇒神の子たち』と直訳すると、『神の子とは、天使、堕天使、サタン、宇宙人、カインの子孫、巨人・・・である』こうした、デタラメな解釈が起こるのです。通訳翻訳は、文化の違いを配慮して訳文を作らなければなりません。直訳(トランスペアレント訳)は、異文化コミュニケーションを考慮しない『手抜き仕事』ですから、必ず誤訳になります。

『ベネ ハエロヒム』『エルベノート ハアダム』これは、次のようなニュアンスを含んでいます。

アダムは神に創られた、また、エバも神に創られた。人間は、本来良いおこないができるよう創られたではないか。それが、今はどうだ。悪い行いだけが親から子へ、子から孫へと引き継がれている。残念で仕方ない。

余談ですが、『ベネ ハエロヒム』これと良く似た表現が、ルカ福音書にあります。

新改訳 ルカ3:38

エノスの子、セツの子、アダムの子、このアダムは神の子である。

『アダム トゥ セウ』は『血縁上アダムは神の子である』という意味ではありません。これも比喩で『神がアダムを創った』という意味ですから『アダムは神に創られた』と訳出しなければなりません。『アダムは神の子』と直訳すると、創世記6:4と同じような誤解を読者に与えるからです。

話しを戻します。ベネ ハエロヒムの解釈をまとめると、次のようになります。

・『ベネ ハエロヒム』は、ネフィリムの代用語である。

・創世記1、2章を引用した表現になっている。

・『ベネ ハエロヒム⇒神に創られた男⇒ネフィリム』『エルベノート ハアダム⇒アダムから創られた女⇒女子一般』このように解釈する。

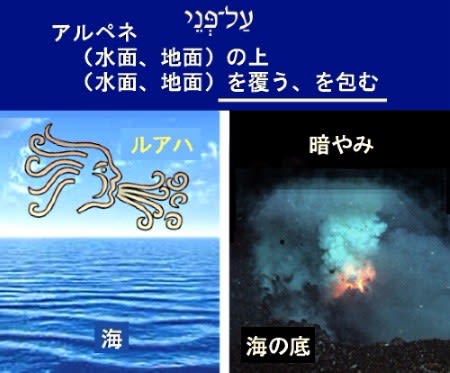

~ラヘムの解釈~

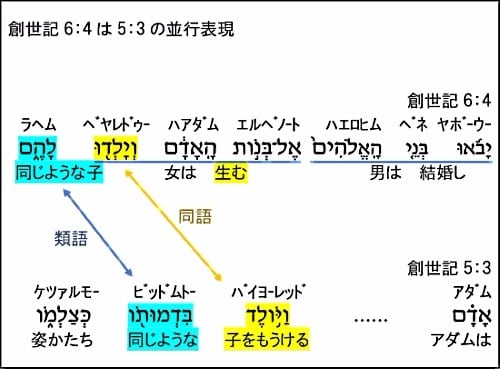

日本語訳も英訳も『לָהֶ֑ם ラヘム』の意味を、誤解しています。英訳聖書は『ラヘム=to them』と解釈し、『they bore children to them 女は子どもを生んだ』この様に直訳(word-for-word)しています。これは間違った解釈です。日本語訳は『ラヘム』を無視して翻訳しているので、ラヘムの意味がなくなっています。創世記6:4は、5:3の表現を引用して作られています。両者が並行関係にあると分かれば、ラヘムの意味も分かります。

創世記5:3 Biblehub.com

וַֽיְחִ֣י אָדָ֗ם שְׁלֹשִׁ֤ים וּמְאַת֙ שָׁנָ֔ה וַיֹּ֥ולֶד בִּדְמוּתֹ֖ו כְּצַלְמֹ֑ו וַיִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמֹ֖ו שֵֽׁת׃

バイヒー アダム シェロシーム ウメアト シャナー バイヨーレッド ビッドムトー ケツァルモー バイイクラ エトシェモー シェット

私訳 創世記5:3

アダムが130歳の時、男の子が生まれた。その子が自分とそっくりだったので、セツ(そっくり)と名付けた。

6:4ラヘムは『親と同じ(悪い性質を持った子ども)』という意味です。原文に『悪い性質を持った子ども』ということばがないのは、ハイコンテクストになっていて、ことばの省略が起きているからです。6:4は、ハンネフィリム(ならず者)、ハッギボリーン(乱暴者)、ハッシェーム(悪名高い)、こうした悪い印象のことばで、ネフィリムが形容されています。従って『親と同じ子ども』というのは『親と同じ(悪い性質を持った子ども)』という意味になります。

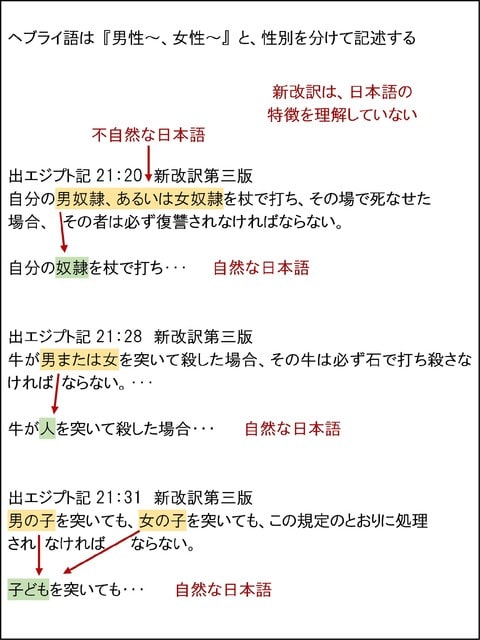

またまた余談ですが、新改訳の訳文がおかしな日本語になっているので指摘させていただきます。アダムの寿命は何歳でしょうか?

新改訳 創世記5:3

アダムは、百三十年生きて、彼に似た、彼のかたちどおりの子を生んだ。彼はその子をセツと名づけた。

新改訳の訳文は『アダムの寿命は130歳であった・・・』という意味になっていますが、アダムは930歳まで生きています。直訳するから誤訳悪訳になるのです。『彼に似た、彼のかたちどおりの子を生んだ』こんなおかしな日本語見たことがありません。また、短い文の中で『彼』を3回も使っていますが、『彼』を一切使わなくても日本語を作ることができます。日本語は、基本的に人称代名詞を使ってはいけない言語です。私訳は、次のようになります。

私訳 創世記5:3

アダムが130歳の時、男の子が生まれた。その子が自分とそっくりだったので、セツ(そっくり)と名付けた。

~ハッギボリーン、ハッシェームの解釈~

日本語訳聖書をご覧ください。『勇士、英雄』『名がある、有名、名高い』と翻訳されています。

文語訳 創世記6:4下

・・・勇士にして古昔(いにしへ)の名聲(な)ある人なりき

口語訳 創世記6:4下

・・・彼らは昔の勇士であり、有名な人々であった。

新共同訳 創世記6:4下

・・・大昔の名高い英雄たちであった。

新改訳 創世記6:4下

・・・これらは、昔の勇士であり、名のある者たちであった。

これを読んだ読者は『ネフィリムは、良い人なんだ!正義の味方なんだ!』と理解しますよね。従来の日本語訳聖書は、どれも誤訳しています。

創世記6:1~7は、大洪水が起こされたのは、人間の悪がまん延したからだという内容が書かれています。であれば、この文脈の中で『正義の味方ネフィリム様が登場

』するのは、すっとんきょうですよね。ネフィリム様が、悪人をバッタバッタとやっつけたのでしょうか?そんなことは書かれていません。

』するのは、すっとんきょうですよね。ネフィリム様が、悪人をバッタバッタとやっつけたのでしょうか?そんなことは書かれていません。ハッギボリーンは、文脈によって『勇士』という意味があれば『乱暴者』という意味にも変化します(ホセア10:13 但し、従来の日本語訳聖書は誤訳しています)。また、ハッシェームは、文脈によって『高名な』という意味があれば『悪名高い』という意味に変化もします(エゼキ22:5 汚名)。創世記6:4は『人間の悪がまん延した。けしからん』という文脈ですから『悪名をはせた乱暴者』という意味になります。

以上、検討してきた内容をまとめてみます。

・ネフィリムは『悪名をはせた乱暴者』

・ベネ ハエロヒム『神に創られた男⇒ネフィリム』

・ラヘム『親と同じ(悪い性質を持った子ども)』

・『ハッギボリーン 乱暴者』『ハッシェーム 悪名高い』

創世記6:4は、次のように翻訳しなければなりません。

私訳 創世記6:4

ある時、暴力的で悪名高いネフィリム※が現れると全地に広がった。神に創られた人間であったが、親から子に引き継がれるのは、悪い行いばかりであった。

※ネフィリム:弱者を虐げる者、暴力で人を支配する者、乱暴者

新改訳(誤訳) 創世記6:4

神の子らが、人の娘たちのところに入り、彼らに子どもができたころ、またその後にも、ネフィリムが地上にいた。これらは、昔の勇士であり、名のある者たちであった。

従来の日本語訳聖書は『神の子が人間の女に子どもを生ませた』『神の子が人間の女に、ネフィリムを生ませた』と誤訳してきました。また、神学者は『神の子、ネフィリム』とは、『天使、堕天使、サタン、宇宙人、カインの子孫、巨人・・・』などと、馬鹿げた解釈をしてきました。この様に日本語訳聖書は、間違った翻訳が100年にわたり引き継がれています。日本の中から選ばれし翻訳者が、100年かかっても誤訳が訂正できないのは、なぜでしょう?それは『直訳、トランスペアレント訳』という、間違った方法で翻訳してきたからです。

~間違った翻訳理念~

新改訳の翻訳理念をご覧ください。青字は私見です。

新日本聖書刊行会 聖書翻訳の理念より引用

1.聖書信仰

聖書を誤りなき神のことばと告白する、聖書信仰の立場に立つ。

⇒刊行会がいう、聖書信仰とは、過去、翻訳されてきた聖書のことで、原語で書かれた底本のことではない。既存の翻訳聖書に信仰の基盤を置いているため、既存の翻訳に間違いがあっても、訂正することがタブー視され、過去の誤訳が延々と引き継がれている。従来の日本語訳聖書はいずれも以下の誤訳を引き継いでいる。『神の子が人間の女に子どもを生ませた。創世記6:4』『イザヤは不倫をして子どもを生ませた。イザヤ8:3』『信徒は不正な金で仲間を作れ。ルカ16:9』。これが聖書信仰に基づいた翻訳、誤りなき神のことばだと言えるのか?聖書の原文をないがしろにし、既存の翻訳や聖書解釈を偏重するから、誤訳が訂正されないのではないか。

2.委員会訳

特定の神学的立場を反映する訳出を避け、言語的な妥当性を尊重する委員会訳である。

⇒『神の子が人間の女に子どもを生ませた。創世記6:4』こういうデタラメな翻訳をおこなっておいて、これが神学上正しい翻訳、言語学上妥当な翻訳だと言えるのか?委員会訳が正しい翻訳だという根拠はどこにあるのか?既存の神学に適合させて翻訳したため、間違った聖書解釈が、そのまま翻訳に反映されている。『神の子やネフィリム』が『天使、堕天使、サタン、宇宙人、カインの子孫、巨人・・・』など、馬鹿げた解釈を作ってきたのは神学者ではないか。翻訳に神学を持ち込むから誤訳になる。両者は一線を画すべき。委員会訳が正しい翻訳で、個人訳が間違った翻訳だという印象操作は止めるべき。

3.原典に忠実

ヘブル語及びギリシャ語本文への安易な修正を避け、原典に忠実な翻訳をする。

⇒新改訳創世記6:4で『ラヘム』が翻訳されていない。これは意図的な削除で、原文に安易な修正を加えている。また新改訳は『ハッギボリーン 乱暴者』『ハッシェーム 悪名高い』と訳すべきところを『ハッギボリーン 勇士』『ハッシェーム 名のある者たち』と反対の意味に誤訳している。また『イザヤは不倫をして子どもを生ませた・・・イザヤ8:1~10』『信徒は不正な金で仲間を作れ・・・ルカ16:9~13』これらも、原文の語彙、文法に手を加え原文とは全く異なる訳文が作られている。ヘブライ語、ギリシャ語に意図的な修正を加えているのは新改訳である。こうした誤訳をしておいて新改訳が『原文に忠実』だといえるのか?翻訳には『原文の輪郭設定、ハイコンテクストの解釈、モダリティの解釈、忌避の規則の解釈、コロケーションの理解、原文放棄・・・』こうした作業が必要になる。翻訳は、単語から単語に直訳することではない。直訳、トランスペアレントという翻訳方法が原文に忠実であるというのは、デタラメ。現代言語学は『直訳、トランスペアレント訳』を否定する。

4.文学類型

行き過ぎた意訳や敷衍(ふえん)訳ではなく、それぞれの文学類型(歴史、法律、預言、詩歌、ことわざ、書簡等)に相応しいものとする。

⇒これは、直訳、トランスペアレント訳が、正しい翻訳方法であるかのような印象操作に過ぎない。新改訳 イザヤ書8章1~10節は、原文と異なる訳文が作られていて、ヘブライ語の文法に手を加え、主語の入れ替えまでやる作為的な異訳をおこなっている。ルカ16章9~13は、文法や語彙の解釈からして、あり得ないほどの超意訳で翻訳し、全く意味が異なる誤訳になっている。行き過ぎた意訳や敷衍(ふえん)訳をおこなっているのは、新改訳聖書で、理念と実際の訳文に整合性がない。また、聖書の『文学化』が強調されるため、難解で意味不明な表現を生み出している。『文学』の強調は、読者にとって何の益もない。

5.時代に適応

その時代の日本語に相応しい訳出を目指す。

⇒これは形骸化した理念。新改訳 創世記6:4『神の子らが、人の娘たちのところに入り、彼らに子どもができた・・・』このヘンテコな訳文が現代の日本語だというのか?新改訳 創世記5:3『アダムは、百三十年生きて、彼に似た、彼のかたちどおりの子を生んだ。彼はその子をセツと名づけた』こんなおかしな訳文が日本語か?新改訳の訳文は、意味不明なものが多く、現代日本語とはかけ離れたものになっている。

6.今後も改訂

聖書研究の進展や日本語の変化に伴う必要な改訂を行う。

⇒正しい翻訳聖書がなければ、神学が正しく研究できるはずがない。原文解釈がなおざりにされたまま放置されてる一方、聖書解釈や神学が先行してドンドン作られる。だから、聖書の原文と神学に乖離(かいり)が生まれる。根拠が希薄な神学の成果をもって、原文解釈を変えようとするのは本末転倒である。原文解釈の進展に伴って神学が変わる、これが本筋だろう。原文(神のことば)は神学の僕(しもべ)ではない。神学を偏重する姿勢を改めないと、いつまでたっても正しい翻訳は生まれない。

神学者のセンセイ、間違った翻訳、間違った聖書解釈が作られてきた原因は、神学者が神のことば(原文)から権威を奪い、人間が作った神学(聖書解釈)の方に権威を与えてきたからです。新改訳の翻訳理念に、そのことが表れてるではありませんか。これは神学の偶像化で、かつて、パリサイ派や律法学者が陥った二の舞を演じているのです。

申命記4:2

私があなたがたに命じることばに、つけ加えてはならない。また、減らしてはならない。私があなたがたに命じる、あなたがたの神、主の命令を、守らなければならない。

黙示録22:18~19

18 私は、この書の預言のことばを聞くすべての者にあかしする。もし、これにつけ加える者があれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。

19 また、この預言の書のことばを少しでも取り除く者があれば、神は、この書に書いてあるいのちの木と聖なる都から、その人の受ける分を取り除かれる。

マルコ7:6~8、7:13(マタイ15:7~9)

6 イエスは彼らに言われた。「イザヤはあなたがた偽善者について預言をして、こう書いているが、まさにそのとおりです。『この民は、口先ではわたしを敬うが、その心は、わたしから遠く離れている。

7 彼らが、わたしを拝んでも、むだなことである。人間の教えを、教えとして教えるだけだから。』

8 あなたがたは、神の戒めを捨てて、人間の言い伝えを堅く守っている。」

13 こうしてあなたがたは、自分たちが受け継いだ言い伝えによって、神のことばを空文にしています。そして、これと同じようなことを、たくさんしているのです。」