この記事は、イザヤ書8章4節について新改訳と英語訳との比較をしています。新改訳訳文に対する批判も含まれているため、不快に感じる方もいらっしゃるかもしれません。その旨ご承知の上お読みください。

~4節の解釈と私訳~

4節 新改訳

それは、この子がまだ『お父さん。お母さん』と呼ぶことも知らないうちに、ダマスコの財宝とサマリヤの分捕り物が、アッシリヤの王の前に持ち去られるからである。」

この訳文を読んでも、意味がよく分かりません。ヘブライ語では、こどもの成長と略奪が起きる時期の関係が書かれています。新改訳では訳語の選択を誤っており『この子がまだ『お父さん。お母さん』と呼ぶことも知らないうちに・・・』と訳出しましたが、そうではなく「赤ん坊が『パパ、ママ』としゃべり始めるその前に・・・」と表現するべきでした。新改訳の翻訳者は原文の意図を理解していなかったようです。

4節では『お父さん。お母さん』『サマリヤの分捕り物』の解釈について検討してみます。

~お父さんか?パパか?~

次は、New King James Versionの4節前半部分です。

4 ・・・ the child shall have knowledge to cry 'My father' and 'My mother,・・・

直訳調に訳すると、次のようになります。

・・・その子に知恵がつき、泣いて『お父さん、お母さん』とことばにするようになる・・・

New King James Versionの文脈からも、赤ん坊が最初に、ことばを話し始める時期のことを言っていることが分かります。赤ん坊はだいたい1歳頃から『パパ、ママ』などの発語が始まります。『パパ、ママ』などは一音節繰り返し語といって、赤ちゃんが喃語(なんご)の次に話すことばです。『お父さん、お母さん』という複雑な発音スキルを、初めから持っている赤ちゃんはいません。古今東西そうです。この箇所を『パパ、ママ』と訳せば、赤ちゃんは1歳前後だろうというイメージを与えます。もし『お父さん。お母さん』と訳せば、もっと年齢が上だろういうイメージを与えます。訳語が違うと、読者がイメージする子どもの年齢が違ってきます。

次の解説では、アラム語のabbaは、赤ん坊が喃語として使い始めるということを述べています。OZARK CHRISTIAN COLLEGEというサイトの、Greek Word Study - abbaという記事です。

私訳

『abba』はアラム語で、家族のような親しい間柄でしか使われません。アラム語はヘブライ語の兄弟言語で、1世紀、ユダヤ人が日常使うことばとして使われていました。赤ん坊が初めに話す喃語は、いくつかありますが、abba(パパ)もその一つです。しかし、abbaは大人になっても使われる言葉です。それは、喃語としての使用ではなく、父への愛着を示すabbaへ意味が変わります。全能の神をabbaと呼ぶときは、親しみのある響きがあります。神をこの名で呼んだのは、主イエスが初めてでした。

原文

abba is an Aramaic word which came out of the intimacy of the family circle. (Aramaic is closely related to the Hebrew language, and was the everyday language of Jews in the first century.) When a baby was learning to talk, one of the first words he could say was abba (“Daddy”). The term later lost its childishness, but always kept its intimate and loving character. It was much too personal a word for any man to use in addressing Almighty God. So Jesus was the first.

http://occ.edu/Alumni/default.aspx?id=2223

abbaはアラム語で、イザヤ書が書かれたヘブライ語ではありません。ヘブライ語では、ab(アブ)です。残念ながら、今から2700年前ユダ族の赤ちゃんが、どんな喃語を話したか調べる手だてはありませんが、abbaが喃語として使われていたように、abも同じように使われていたと予想できます。ヘブ-英辞書にも、そういう解説があるようです。

発声器官の未発達な赤ん坊が初めに獲得する発声は、洋の東西を問わずほぼ同じです。母音では口やのどの筋肉がリラックスした状態の『a』、子音では両唇音(上下の唇を閉じて作る音)の『m,b,p』が、最初に獲得する発音だといわれています。アラム語の『abba』、ヘブライ語の『ab』共に赤ん坊が喃語として発音しやすい音韻構造を持っています。『papa』『mama』も同様です。『最初の一語』増田 桂子/中央大学商学部准教授より引用

また、赤ん坊に付けられた名前にも、そのヒントがあります。Orthodox Jewish Bibleの8章1節の訳文中に、次のような、分かりやすいコメントが挿入されています。

私訳

・・・Maher Shalal Chash Baz(略奪の日は、迫っている。はく奪の日は、すぐにも訪れる、という意味。アッシリヤが、シリヤとイスラエルを滅ぼしに来る時期が緊迫し、イザヤのこどもの成長が、その預言成就を示す生き時計となった。4節参照)

原文 1節後半

・・・Maher Shalal Chash Baz (The Spoil Speeds, the Booty Hastens [i.e., the coming Assyrian defeat of Syria and Israel is imminent and the life of this son of Isaiah is a prophetic time line. See verse 4 below]).

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+8&version=OJB

つまり、のんびりと構えていられる状況ではない、ということです。こうした見方からも、赤ん坊が『パパ、ママ』と発語する、1歳(前後)になるまでに災いが起こるぞ!と解釈できることが分かります。このような意味を表す文脈の中で『お父さん、お母さん』という訳語を選択するのは、不自然だということが分かると思います。

『お父さん。お母さん』という訳語を選択するか『パパ、ママ』という訳語を選択するかといったことは、全体から見れば、大ごとになるような問題ではないかも知れません。しかし、こうした細かな個所まで、理にかなった解釈ができる翻訳者か、また読者の立場になって考えられる翻訳者かを見定める一つの指標になる箇所です。

英語の聖書でも『お父さん。お母さん』と表現するもの『パパ、ママ』と表現するもの、両方あります。『パパ、ママ』表記をしている英語の聖書は以下の通りです。

Complete Jewish Bible では、‘abba!’ and ‘Eema!

Good News Translationでは、‘Mamma’ and ‘Daddy,’

Living Bible では、‘Daddy’ or ‘Mommy,’

New Living Translationでは、‘Papa’ or ‘Mama,’

~サマリヤに分捕り物があったのか?~

・・・ダマスコの財宝とサマリヤの分捕り物が、アッシリヤの王の前に持ち去られるからである。 4節後半 新改訳

・・・the riches of Damascus and the spoil of Samaria will be taken away before the king of Assyria." 4節後半 New King James Version

New King James Versionは、word-for-word スタイルで訳された代表的な訳文です。word-for-wordとは、直訳法、逐語的翻訳法などと言われる、古くから行われてきた翻訳方法で、できるだけ原文のスタイルを崩さないよう、逐語的に訳す方法です。しかし、この翻訳法で作られた訳文は、分かりにくい訳文となる傾向があるので、それを補う別の解説書と合わせて読む必要があります。

それに対しthought-for-thoughtスタイルの訳文は、現代英語としてほぼ意味が完結した訳文で、ほとんど解説がなくても読み進められる、新しい翻訳手法です。しかし、文法解釈など最低限の解釈ルールをも無視する、荒っぽい訳文も見受けられます。

新改訳の訳文は『アッシリヤ王がユダの地にやって来る前、既にダマスコから財宝が奪われ、サマリヤから過去蓄えられてきた分捕り物が持ち去られていた』という意味に見えます。ところが、英文の解釈は新改訳とは違っています。

ここで新改訳がおかした誤りは『分捕り物』という訳語を選択したことです。これも、直訳主義がおかす典型的なエラーで、付け加えるなら、忌避の規則をも見落としているという、二重のエラーがあるといえます。

~忌避の規則~

どのような言語にも忌避の規則というものがあります。例えば、日本語では、文末を締めくくることばが『・・・です』で終わった場合、次の文の文末に再び『・・・です』を繰り返すことを嫌います。また、同じ文中で、同じ助詞(てにをは)が繰り返し使われることを嫌うという、忌避の規則が存在します。

英語の場合、同じ単語を直近の文で繰り返し使うことをとても嫌います。英語のネイティブであっても、英文を作る時に、類語辞典(Thesaurus)を引きながら作文をすることもあるほどです。同じ単語の繰り返しを、『毛嫌い』するほどの強い感覚というのは、日本語にはないようです。それゆえに、英語での忌避規則というものを理解しづらいのだと思います。日本人が英語の学習で必ずつまづくところで、つまづいていることすら気がつかないことが多いと思います。

これと同じ忌避の規則がヘブライ語にもあります。この規則を理解しているかしていないかで、翻訳が大きく違ってきます。従来の日本語訳聖書を見ると、この規則はほとんど理解されていないようです。ヘブライ語聖書には、同じような意味を再び繰り返しているところが至るところで見られます。反復表現といわれるものですが、これが多用される一因は、忌避の規則によって同じことばを繰り返して使えないという制約があるためです。

この忌避の規則を念頭に置きながら英語、ヘブライ語を読めるなら、間違いなく解釈する力がワンランク上がることでしょう。次の文は、New King James Versionの4節後半です。

・・・the riches of Damascus and the spoil of Samaria will be taken away before the king of Assyria."

やや長いですが『the riches of Damascus and the spoil of Samaria』が主語にあたる箇所です。『ダマスコのthe riches and サマリヤのthe spoil』という形になっています。このような形が見えた瞬間、忌避規則の可能性90%ありと踏んでいいと思います。ダマスコ・・・とサマリヤ・・・がandでつながれています。英語の『A and B』は、ただ『AとB』を並べているのではなく、AとBは似たもの同士ですよ、というニュアンスがあるので『ダマスコのthe riches と サマリヤのthe spoil』は同じ内容の繰り返しだろうと予想できます。

本来、英文でいいたいことは『ダマスコの財産(the riches)と、サマリヤの財産(the riches)が奪われる』ということなんですが、忌避の規則によって、the richesを重ねて使うことができません。それで『ダマスコのthe richesと、サマリヤのthe spoil』と言い換えているのです。ヘブライ語にも、同じ単語の繰り返しを嫌う忌避の規則があります。『ヘブライ語 masows ことばの解釈』の記事でこのことを記述しました。

しかし、まだ疑問が残るという方がいるかもしれません。『the richesは財産の意味だと分かるけど、the spoilは財産じゃなく、分捕り物という意味だろ。同じ意味のことばを繰り返しているとは、言えないんじゃないの?』。この疑問にはとても大切なものが含まれているので、以下説明いたします。

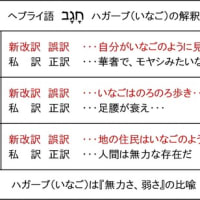

翻訳徒然草-1で説明した『functionと機能』の違いと、この『spoilと分捕り物』の違いが類似しています。『Function』の場合、主語になれるのは、もの、体の臓器そして人ですが、日本語の『機能』ということばで、主語になれるのは、もの、体の臓器などで、人が主語になることはできないという話をしました。分捕り物とspoilは、意味が似ていますが、使われ方(運用)に違いがあります。次の表をご覧ください。

『分捕り物』と『spoil』では運用の仕方に違いがあるので『分捕り物=spoil』と直訳はできないのです。この表で見たことを念頭に、Spoilの意味を英英辞書で確認してみてください。なるほどと、納得できると思います。言語には恣意性があるのですから、spoil=分捕り物という関係は成り立ちません。全ての名詞、全ての品詞がそうです。学校英語が、英和辞書での検索を重視することにも問題があり、英英辞書で、ことばの意味を調べることをさせるべきでしょう。日頃、英英辞書で検索していれば、英語ネイティブの考え方が、より理解できるようになります。

『分捕り物』はヘブライ語『シャラール』から訳されたことばです。ヘブライ語『シャラール』と英語の『spoil』を比較すると、運用のされ方が同じで、分捕り物という意味があるほか、奪われた財産という使われ方もします。『シャラール』と『分捕り物(日本語)』では意味に大きなずれがあるのに対し、『シャラール』と『spoil(英語)』では、ほぼ意味が重なっていることが分かります。

このように直訳をする翻訳は多くのエラーを含むことになるのですが、いつまでも直訳から離れられない聖書翻訳は問題があります。誤解をされないよう付け加えておきますが、意訳であるべきだといっているのでもありません。煙に巻くような言い方に聞こえるかもしれませんが、そもそも、通訳(翻訳)というものが、直訳であるべきか?それとも、意訳であるべきかといった議論自体が不適切で、こうした議論は『地球上の生物にとって北極が適した生存環境か?南極が適した生存環境か?』といった二者択一の議論をしているようなものです。その問い自体がナンセンスなのです。

~史実と照らし合わせる~

聖書の中で、北イスラエルがユダに勝利したという記事はありますが、サマリヤの富の象徴は、分捕り物であるといえるほどのものは、なかったと思います。北イスラエルが栄えた時期はそう長くはなく、せいぜい、ヤロブアム2世の時代くらいでしょう。北イスラエルが強力な軍事力を維持し、隣国から財産を奪い、多くの戦利品で潤っていたというのは、歴史的になかったと思うのです。

自分の原文解釈と、史実に食い違いが生じたら、再度、史実を調べ、次に自分の原文解釈に誤りがないか調べます。そうすれば、the spoil ofの解釈が鍵となることが分かると思います。

輪郭を正しく設定することは、原文解釈のエラーを見つける手がかりになります。輪郭の設定がないと、エラーが見つけにくくなります。翻訳者が、自分の訳文と北イスラエルの歴史を見比べ確認していれば『分捕り物』という訳語を選択することはなかったでしょう。

~shalalの意味~

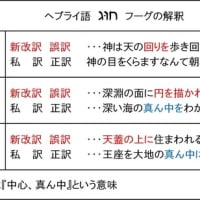

ヘブライ語で、シャラール

ヘブライ語で、シャラール英語で『spoil』と訳されたことばは、ヘブライ語でshalal(シャラール)という名詞で、ヘブ-英辞書に次のように解説されています。分捕り物以外に、財産という意味もあります。

私訳

1)戦利品、略奪品など 1a)獲物、犠牲など 1b)略奪品、戦利品 1c)家財や個人の持ち物を奪うこと 1d)(不正を疑わせる)儲け、財産

原文 Hebrew Dictionary (Lexicon-Concordance)を引用

1) prey, plunder, spoil, booty 1a) prey 1b) booty, spoil, plunder (of war) 1c) plunder (private) 1d) gain (meaning dubious)

http://lexiconcordance.com/hebrew/7998.html

翻訳辞書で言葉の意味を調べても、運用の仕方に違いがあるということまで解説していません。翻訳辞書で言葉の意味を理解することには落とし穴があるということを知っておくべきです。

シャラールを、口語訳では『戦利品』新共同訳では『ぶんどり品』新改訳では『分捕り物』と訳されています。いずれも『過去、サマリヤが蓄えてきた戦利品(が奪われる)』という意味になっています。ところが、文語訳では『財寳(たから)』と訳されています。

・・・ダマスコの富とサマリヤの財寳(たから)はうばはれてアツスリヤ王のまへに到るべければなり イザヤ書8章4節 文語訳

文語訳の翻訳者は『忌避の規則』を念頭に入れて解釈していることがうかがえます。『シャラール』を適切に理解しているのは、文語訳だけです。

~奪ったのは王か?軍か?~

次に、ダマスコとサマリヤの財産は『誰が』奪ったのかについて検討します。英語では『the king of Assyria』となっていますが、これを『アッシリアの王』と翻訳することに、待った!をかけたいのです。次に、例文をつくりました。内容は架空で、事実とは関係ありません。

なお、読者は次の情報を得ているものと仮定します。イラクの王は自国の軍を持ち、クウェートとは長い間犬猿の仲であったということです。

A)クウェート国の貴重な美術品は、イラクの王が略奪していった。

B)クウェート国の貴重な美術品は、イラク軍が略奪していった。

AとBでは、読者が受けるイメージが若干違います。Bの文は、すんなりと読むことができますが、Aの表現は、文法的に間違ってるところはないのですが、ややストレスを感じると思います。それは、イラクの王が一人でクウェートにやってきて、美術品を奪ったとは思えないので、どうやって略奪したのかを、必然的に読者に考えさせるからです。その答えはどこにも書いていません。文法的には問題がない文であっても、意味的に未完結であるということです。一方Bの文は、意味的に完結しているのでストレスなく読むことができます。これがAとBの違いです。

Aの文は、次のように書かないと意味的に完結していません。

A)クウェート国の貴重な美術品は、イラクの王の命令で、軍が略奪をしていった。

では、次の文はどうでしょう。

C)『・・・財産は、アッシリヤの王によって奪われた』

D)『・・・財産は、アッシリヤ軍によって奪われた』

Dは、意味的にも完結しているので、すんなりと読むことができますが、Cの文は、Aのときと同様、ストレスを感じるのではないでしょうか?意味的に完結していないからです。同じ文でも訳語を、王とするのか、軍とするのかで、読者のストレスが違ってくるということでした。

ところで、そもそも『the king of Assyria』が意味するものは、アッシリヤの王様『個人』を指しているのではなく、アッシリヤの王が所有する『軍隊』です。しかし、日本の英語教育では、訳文を作るときに『王』と訳することが正しいと教えます。同じように『原文(原語)に忠実な翻訳』を信条とする方たちも『王』と訳することが正しいと考えています。そうした一語一訳主義的感覚がしみついているなら『the king of』という英語が、文脈によって『王様(個人)』から『(王の)軍隊』と、その意味が変化していることに気が付きません。

このように、ことばというものは、文脈によって様々に変化する、不思議な性質があります。創世記11章で、神さまが人々のことばを混乱させたと書かれていますが、まるで生き物のように、ことばの意味が様々に変化していくのを見ると、そこに神さまのバラル(混乱)のみわざを見つけた!といった気持ちになります。また、このことを『言語の恣意性』の中で、ソシュールは指摘したのだと思うのです。

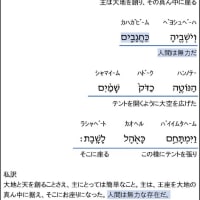

こうして、次のような訳文になりました。

4節の私訳

赤ん坊が『パパ、ママ』としゃべり始める前に、ダマスコとサマリヤの財産は、アッシリヤ軍によってことごとく奪われるだろう。

~イザヤ書8章1~4節 私訳全体~

1)主は私にお命じになった。「大きな石の板一枚と砥いだノミを用意し『マヘル・シャラル・ハシ・バズ(略奪の日は迫っている。はく奪の日はすぐにも訪れる)』と刻め」。 2)私は、この作業の立会人として、誠実な人物である、祭司ウリヤと、エベレキヤの息子であるゼカリヤの二人を呼んだ。 3)その後、私は妻と枕をともにした。主の霊を受けた妻は、のちに男の子を産んだ。主は私に言われた。「その赤ん坊をマヘル・シャラル・ハシ・バズと名付けよ。 4)赤ん坊が『パパ、ママ』としゃべり始める前に、ダマスコとサマリヤの財産は、アッシリヤ軍によってことごとく奪われるだろう。

この訳文は、主に英語のテキストを解釈して作りました。

~あとがき~

『聖書は誤りなき神のことばである』と私は信じていますが、そのことと、日本語に訳された聖書の訳文が適切かどうかということは、同じレベルで語ることができないと思うのです。

私にとっては翻訳スタイルが『word-for-word』でも『thought-for-thought』でもどちらでも構わないと思います。そうした論議に参加するつもりはありませんし、いくら議論を重ねても無益なものに終わることが多いと思うからです。ただひとつ願うのは、訳文が一般の日本人が読んで理解できるものにしてほしいということです。これはあまりにも基本的なことなのですが、このことが、ないがしろにされてきたのではないでしょうか?

聖書を出版するにあたり、どのような人を対象にするかということも検討されていると思います。学者や、牧師のように専門の教育を受けた人を対象に出版を企画するということもあるでしょう。そのような専門的な内容の、聖書翻訳があってもいいと思います。ところで、そうした専門知識のない一般の信徒や、98.5%もいるといわれるノンクリスチャンが、読んで理解できる聖書翻訳というのが、考慮されてこなかったのではないかということを、この記事で表してみました。ただし、個人訳として出版されてる聖書がいくつかあり、読ませていただいていますが、読みやすい日本語となっていて、配慮がされているものもあります。

英語訳では『thought-for-thought』という翻訳の考え方ができてから、非常に多くの翻訳がされてきました。言語学や翻訳理論の発達や、それまでの聖書の翻訳が、一般の人が読んでも理解しにくいものであったという、反省から多くの翻訳が生まれてきたのだと思います。

私は素人ですが、境界性パーソナリティ障害について英語の資料を読んでいて、薄々感じていたのですが、日本では、新しいことを取り入れることへの抵抗が非常に強く、変化を嫌う体質があるようです。その原因の一つに、権威ある学者が支配する悪しきアカデミズムの風潮も、関わっているのではないかと思うのです。同じようなことが、聖書翻訳の分野にもあるのではないかと、懸念しています。

「みことばはあなたの近くにある。あなたの口にあり、あなたの心にある。」これは私たちの宣べ伝えている信仰のことばのことです。

ローマ人への手紙10章8節 新改訳

神さまは、みことばが人の身近にあることを願っておられます。聖書の翻訳にあたっては『どうやったら、みことばをもっと身近にできるのか』を大切な課題にしてほしいものです。