新改訳 創世記6:4

神の子らが、人の娘たちのところに入り、彼らに子どもができたころ、またその後にも、ネフィリムが地上にいた。これらは、昔の勇士であり、名のある者たちであった。

『נְפִילִים ネフィリム』は、創世記6章と民数記13章に登場します。神学者や聖書学者は『ネフィリムとは、天使、堕天使、サタン、宇宙人、カインの子孫、巨人・・・である』と、間違った解釈をしてきました。中でも『ネフィリムは巨人である』という誤解が、一番根強いようです。70人訳聖書(ギリシャ語)を見ると、ネフィリムが『γίγαντες ギガンテス』と翻訳されています。

現代のギリシャ語-英語辞書は『γίγαντες gigantes:giant 巨人(Glosbe.com)』この様に説明していますが、これは辞書の間違いです。紀元前3世紀、70人訳をおこなった翻訳者は『ギガンテス:ギリシャ神話の神ギガンテス、ならず者集団ギガンテス』こういう意味で使っています。現代人が考えたことばの定義を、70人訳に当てはめることが間違っているのです。聖書で使われた『ネフィリム、ギガンテス』に『巨人』という意味はありません。この記事は、70人訳聖書で使われた『ギガンテス』の意味を、徹底検証します。

この記事の目次

・ギガンテスことばの輪郭を描く

・70人訳聖書とギガンテス

・創世記6:4 ギリシャ語とヘブライ語

・歴代誌上20:8 ギリシャ語とヘブライ語

・ヨブ記26:5 ギリシャ語とヘブライ語

・イザヤ書13:3 ギリシャ語とヘブライ語

・イザヤ書14:9 ギリシャ語とヘブライ語

・誤解のもとは外典エノク書

~ギガンテスことばの輪郭を描く~

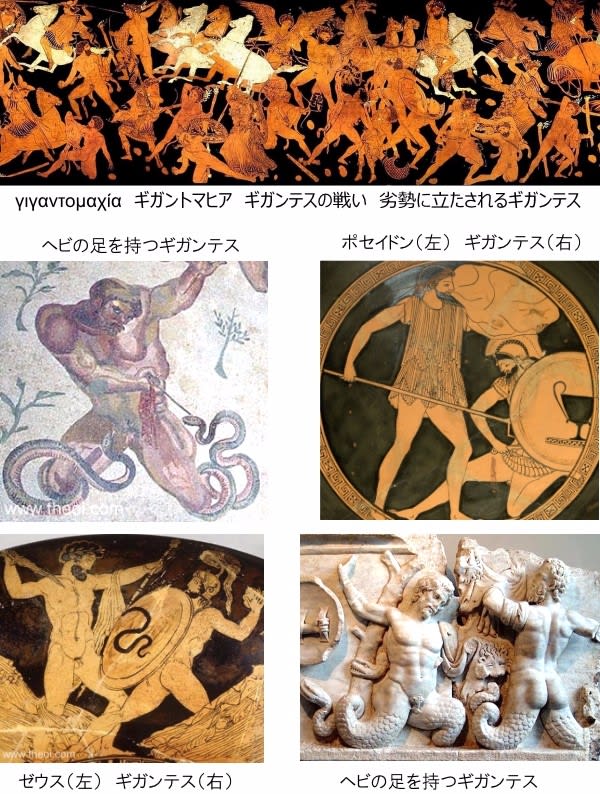

ギガンテスはギリシャ神話に登場する神です。女神ガイアは、100人のギガンテスを生みます。ギガンテスは、人間の体と獣の体を併せ持つ、生まれながらの乱暴者で、大木を引き抜いてこん棒の様に振り回したり、巨岩を投げつけ、武器にしました。手の付けようがない乱暴者だったのですが、ある時、弱点がばれると、ほかの神々にやっつけられます。

ギガンテスは集団名で、今風にいえば『○○組、○○一家、○○連合』といったところでしょうか。ギガンテス一家の一人ひとりに個別の名前があるようです。ギガンテス一家、若頭のポルフィリオンは、ゼウスが放った稲妻と、ヘラクレスが放った矢によって命を落とします。ギガンテスは次々と打ち負かされ、生き残ったギガンテス一味は、最終的に、地下(海の底)に永遠に閉じ込められ、一巻の終わりとなります。ギリシャ近辺で、地震や火山の噴火が起こる時、それは、地中に閉じ込められたギガンテスが暴れるからだと言われています。以上が、ギリシャ神話のギガンテスです。一部、日本風に脚色させていただきました。

ギガンテスの特徴は、次のようになります。

・暴力を好むならず者集団

・海の底に、閉じ込められた悪霊

引用サイト

・wikipedia.org

・theoi.com

・greeklegendsandmyths.com

古い時代の絵や彫刻を見ると、ギガンテスは、下半身がヘビや龍になっている、半人半獣として描かれています。私が調べた範囲では、古い時代の作品で、ギガンテスを巨人として描いているものはありません。ギリシャ神話に登場する神々は、ある時は人間と同じサイズで記述され、ある時は巨人のように記述されます。ギリシャ神話の神は、しばしば巨人のように描かれることがあって、ギガンテスだけ際立って大きいということではありません。ギガンテスが巨人として描かれるようになったのは、のちの時代になってからではないかと思います。ギリシャ神話は、紀元前8世紀頃、ホメロス(Homer)、紀元前7世紀頃ヘシオドス(Hesiod)によって編纂(へんさん)されますが、内容に食い違いがあるようです。

ギガンテス

~70人訳聖書とギガンテス~

70人訳聖書は、コイネー・ギリシャ語で書かれています。ヘブライ語の話しを、ギリシャ神話と重ね合わせ、神話に関係するギリシャ語を引用し巧妙に翻訳されています。翻訳上、興味深いテクニックが至るところで使われているので、翻訳者にとって良い勉強になるはずです。70人訳聖書で『γίγαντες ギガンテス』ということばが使われたのは、10個所あります。このうちヘブライ語聖書(正典)と比較できるのが以下の5か所です。残りは外典に含まれるので、ここでは検討しません。

ギガンテスは、ギリシャ神話に登場するギガンテスの特徴に、極めて似ていることが分かります。ギガンテスが巨人という意味で使われているところは、一つもないですよね。もし『ギガンテスは巨人という意味である』と仮定したら、歴代誌、ヨブ記、イザヤ書の文脈に合わなくなります。現代の私たちが手にする辞書には『ギガンテス=巨人』と解説されていますが、今から2,300年前、70人訳を翻訳した人は、そういう意味で使っていなかったということです。何度も言ってることですが『辞書や文法書を信用するな!』ということです。ギガンテスが使われた5か所について、更に詳しく調べてみましょう。

~創世記6:4 ギリシャ語とヘブライ語~

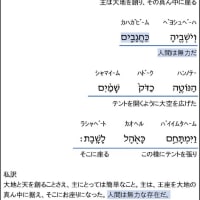

Biblehub.com ギリシャ語

Studybible.info ギリシャ語

創世記6:4 ギリシャ語

私訳 創世記6:4 ギリシャ語

ある時、暴力を好むならず者(ギガンテス)が、全地に広がった。神に創られた人間であったが、誰もかれも、乱暴な人間(ギガンテス)になった。

γίγαντες ギガンテス

暴力を好むならず者

ギガンテスの語源は『γίγα ギガ』になります。Academic.comが、良い説明をしているので引用します。

γίγα mighty 大きな力を持つ、強い

ギガは『大きな力を持つ』という意味ですから、ギガンテスは『大きな力を持つ者、強者(つわもの)』となります。巨人ではありません。

Biblehub.com ヘブライ語

創世記6:4 ヘブライ語

私訳 創世記6:4 ヘブライ語

ある時、暴力的で悪名高いネフィリム(暴力を好むならず者)が現れると全地に広がった。神に創られた人間であったが、親から子に引き継がれるのは、悪い行いばかりであった。

הַנְּפִלִ֞ים ハンネフィリム(5303) Strong's Exhaustive Concordance

弱者を虐げる者、暴力で人を支配する者 語源となる動詞:ナファール

נָפַל ナファール(5307)動詞 Biblehub.com

武力を使う、人を屈服させる、悪人

創世記6:4、ヘブライ語ネフィリムは『弱者を虐げる者、暴力で人を支配する者』という意味で、ギリシャ語ギガンテスは『暴力を好むならず者、乱暴者』という意味で使われています。ネフィリムとギガンテスは、同じ意味で使われています。ヘブライ語原文と70人訳訳文は、同じ内容になっているので、70人訳は正しく翻訳されてることが分かります。

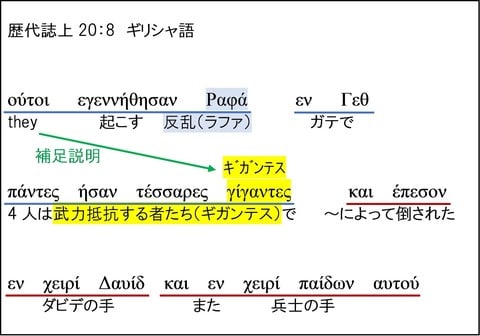

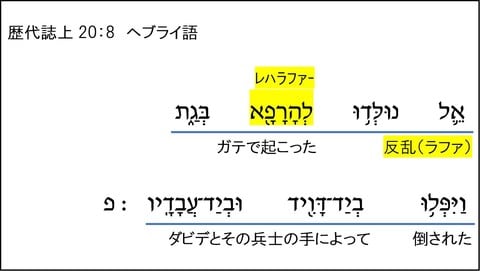

~歴代誌上20:8 ギリシャ語とヘブライ語~

Biblehub.com ギリシャ語

Studybible.info ギリシャ語

歴代誌上20:8 ギリシャ語

私訳

この4人は、ガテで反乱を起こした暴徒たちであったが、ダビデ軍に討(うち)とられた。

ギリシャ語Ραφα ラファは、ヘブライ語 רָפָא ラファの音訳です。

רָפָא ラファ(7497)名詞、固有名詞

反抗、抵抗、反乱

γίγαντες ギガンテス

武力で抵抗する者たち、反乱を起こした暴徒

Biblehub.com ヘブライ語

歴代誌上20:8 ヘブライ語

私訳

これは、ガテで反乱を起こした暴徒たちであったが、ダビデ軍に討(うち)とられた。

רָפָא ラファ(7497) 名詞、固有名詞

反抗、抵抗、反乱

רָפָא ラファ(7495) 動詞

回復する、癒す、(病気、傷)を癒す、(国土、主権)を回復する

ヘブライ語-英語辞書を見ると『ラファは巨人である』と解説されています。これは、全く根拠がないデタラメ。辞書の間違いです。辞書の間違いは、結構あります。ヘブライ語の名詞は、動詞から派生して作られています。動詞ラファは『癒す、回復する』という意味ですから、この文脈では(国土、主権)を回復するという意味で使われています。『イスラエルに領土を奪われたガテ族が、自分たちの主権を取り戻そうと武器を持ち立ち上がった』こういう意味です。これをイスラエル側から見ると『反抗、反乱』になります。私訳は『反乱を起こした暴徒たち』と訳出しました。

ヘブライ語原文と、70人訳訳文は、同じ内容になっているので、70人訳は正しく翻訳されてることが分かります。ギガンテスは『武力抵抗する者、反乱を起こした暴徒』という意味で使われています。

~ヨブ記26:5 ギリシャ語とヘブライ語~

Biblehub.com ギリシャ語

Studybible.info ギリシャ語

ヨブ記26:5 ギリシャ語

ここは、表と裏両方の解釈ができます。ヘブライ語が語る真意は、裏の解釈になります。

私訳 表の解釈

乱暴者の霊というのは、海の底にいる黄泉の霊と同じではないか。

私訳 裏の解釈

乱暴なことばは、心の底から湧き上がる。心が、黄泉の死霊に捕えられているからだ。

γίγαντες ギガンテス

黄泉に下った死者の霊、乱暴者の霊

インターリニアや辞書を見ると、μαιωθήσονταιの解釈が混乱しています。μαιωθήσονταιの語源となるのがτίθημι(5087)で、これは『設定する、定める』という意味です。

Biblehub.com ヘブライ語

ヨブ記26:5 ヘブライ語

私訳 表の解釈

悪人の霊というのは、海の底にいる黄泉の霊と同じではないか。

私訳 裏の解釈

乱暴なことばは、心の底から湧き上がる。心が、黄泉の死霊に捕えられているからだ。

הָרְפָאִ֥ים ラファ(7496)

悪人の霊、死者の霊(対義語ルアハ)

יְחֹולָ֑לוּ フール(2342)

定められる、作られる

וְשֹׁכְנֵיהֶֽם シャハーン(7931)

住む、墓場とする、宿る

ヘブライ語原文と、70人訳訳文は、同じ内容になっているので、70人訳は正しく翻訳されてることが分かります。ここで使われたギガンテスは『黄泉に下った死者の霊、乱暴者の霊』という意味で使われています。

困ったことですが、ヨブ記は大変誤解されています。神学者は、次のようにいいます。ヨブ記は『知恵文学、壮麗な叙事詩、芸術的詩文、世界的な文学作品、高等神学である』。まるで神のように持ち上げます。その一方『文書に整合性がない、表現が難解、アラム語やセム語から翻訳されている、複数の人物が書いた継ぎはぎ文書である』と、ボロクソにくさします。これは、神学者が、翻訳に苦しんだとき口にする、常とう句です。神学者の詭弁(きべん)に騙(だま)されてはいけません。ヘブライ語聖書は、一般的なユダヤ人であれば、誰もが理解できる、身近なことばで書かれていました。神学者が、ヨブ記を必要以上に持ち上げたり、貶(おとし)めるのは『翻訳できないのは私の能力が低いからじゃないからね。ヘブライ語テキストに問題があるんだよ』と、言いわけを作りたいからです。ヨブ記が、意味不明な日本語に翻訳されたのは、翻訳の知識も実務経験もない人物が翻訳をおこなったからです。機会があれば、ヨブ記の解釈の仕方についても書かせていただきます。

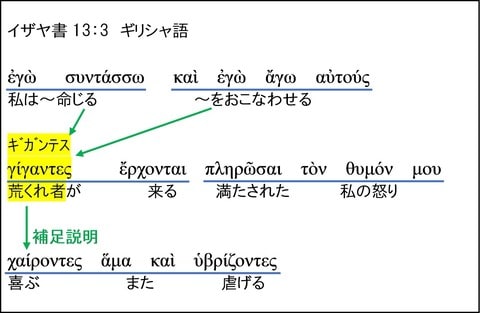

~イザヤ書13:3 ギリシャ語とヘブライ語~

Biblehub.com ギリシャ語

Studybible.info ギリシャ語

イザヤ書13:3 ギリシャ語

私訳 イザヤ書13:3 ギリシャ語

私は、バビロンに怒りの鉄槌を下す。バビロンは、血も涙もない荒くれ者に、なぶり殺しにされるだろう。

γίγαντες ギガンテス

荒くれ者、強者

Biblehub.com ヘブライ語

イザヤ書13:3 ヘブライ語

私訳 イザヤ書13:3 ヘブライ語

私は、バビロンに怒りの鉄槌を下す。バビロンは、血も涙もない荒くれ者に、なぶり殺しにされるだろう。

גִבֹּורַי֙ ギボール(1368)

荒くれ者、強者(つわもの)

ヘブライ語原文と、70人訳訳文は、同じ内容になっているので、70人訳は正しく翻訳されてることが分かります。ここで使われたギガンテスは『荒くれ者』という意味で使われています。

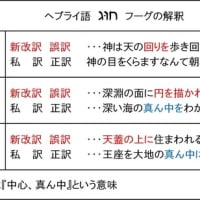

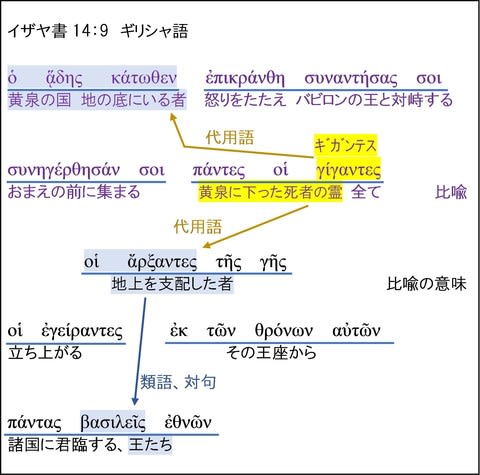

~イザヤ書14:9 ギリシャ語とヘブライ語~

Biblehub.com ギリシャ語

Studybible.info ギリシャ語

イザヤ書14:9 ギリシャ語

解釈文

怒りをたたえ、黄泉の悪霊が立上る。地上の王が立ち上がる。諸国の王が立ち上がり、バビロン王を包囲する。

私訳 イザヤ書14:9 ギリシャ語

怒りをたたえ、黄泉の死霊が立ち上がる。諸国の王は立ち上がり、バビロン王を包囲する。

ᾅδης ハデス(86) =シェオール

黄泉の国、死後の世界、暗黒の世界

γίγαντες ギガンテス

黄泉に下った死者の霊

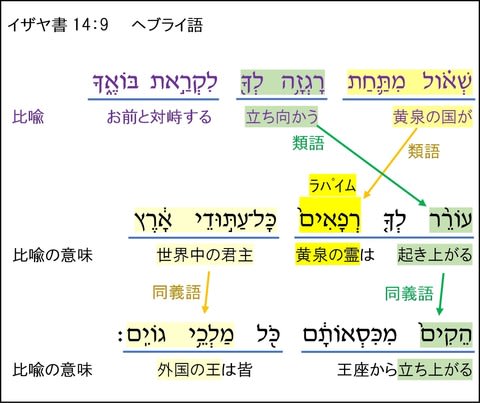

Biblehub.com ヘブライ語

イザヤ書14:9 ヘブライ語

解釈文

海の底の黄泉の国が立ち上がる。お前と対峙する。黄泉の霊が起き上がる。世界中の君主が起き上がる。外国の王は、王座から立ち上がる。

私訳 イザヤ書14:9 ヘブライ語

黄泉の死霊が立ち上がる。諸国の王は立ち上がり、バビロン王を包囲する。

שְׁאֹ֗ול シェオール(7585)

死後の世界、黄泉の世界

רְפָאִים֙ ラファ(7496)

死者の霊、死者

ヘブライ語にありませんが、70人訳に『怒りをたたえ』という表現があります。これは、70人訳の翻訳者が『勝手な付け足し、勝手な意訳』をおこなったのでしょうか?違います。ヘブライ語に『怒りをたたえる』ということばはありませんが、行間に『怒りをたたえる』という感情(モダリティ)が埋め込まれています(1~8節)。ここ9節をギリシャ語に翻訳する場合、『怒りをたたえる』ということばを言語化しないと、訳文の意味が完成しないので、行間に埋め込まれたことば(モダリティ)を、再現したということです。70人訳の翻訳者は、モダリティを処理する能力を備えていたということです。これを『意訳してる。勝手な付け足しだ』と誤解する方がいますが、意訳ではありません。『原文放棄』という翻訳方法です。原文放棄ができるのは、黒帯クラスの翻訳者です。

イザヤ書14:9は、70人訳もヘブライ語も同じ意味になっています。70人訳は正しく翻訳されています。ここで使われたギガンテスは『黄泉に下った死者の霊』という意味です。

以上、γίγαντες ギガンテスが使われた5か所を検討しました。ギガンテスが『巨人』という意味で使われたところは、一つもありません。またヘブライ語ネフィリムも『巨人』という意味で使われたところは一つもありません。現代の辞書は『gigantes :the Giants ギガンテスとは、巨人族を意味する』と解説していますが、これを70人訳に当てはめることはできないということです。何も驚くことはありません。こうした辞書の不適切な解説は、あちらこちらにあるのです。

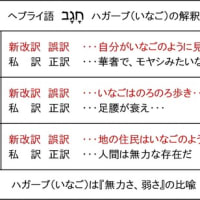

以下、私訳と新改訳の違いをご覧ください。

新改訳第三版 創世記6:4

神の子らが、人の娘たちのところに入り、彼らに子どもができたころ、またその後にも、ネフィリムが地上にいた。これらは、昔の勇士であり、名のある者たちであった。

私訳 創世記6:4

ある時、暴力的で悪名高いネフィリム(暴力を好むならず者)が現れると全地に広がった。神に創られた人間であったが、親から子に引き継がれるのは、悪い行いばかりであった。

新改訳第三版 歴代誌上20:8

これらはガテのラファの子孫で、ダビデとその家来たちの手にかかって倒れた。

私訳 歴代誌上20:8

これは、ガテで反乱を起こした暴徒たちであったが、ダビデ軍に討(うち)とられた。

新改訳第三版 ヨブ記26:5

死者の霊は、水とそこに住むものとの下にあって震える。

私訳 ヨブ記26:5

乱暴なことばは、心の底から湧き上がる。心が、黄泉の死霊に捕えられているからだ。

新改訳第三版 イザヤ書13:3

わたしは怒りを晴らすために、わたしに聖別された者たちに命じ、またわたしの勇士、わたしの勝利を誇る者たちを呼び集めた。

私訳 イザヤ書13:3

私は、バビロンに怒りの鉄槌を下す。バビロンは、血も涙もない荒くれ者に、なぶり殺しにされるだろう。

新改訳第三版 イザヤ書14:9

下界のよみは、あなたの来るのを迎えようとざわめき、死者の霊たち、地のすべての指導者たちを揺り起こし、国々のすべての王を、その王座から立ち上がらせる。

私訳 イザヤ書14:9

黄泉の死霊が立ち上がる。諸国の王は立ち上がり、バビロン王を包囲する。

新改訳は、文法上もデタラメです。新改訳だけではありません。従来の日本語訳聖書はどれも同じです。ヘブライ語やギリシャ語の教育を受けてない私が言うのも気が引けますが、一度、まともな翻訳者を集めて、まともな日本語訳聖書を作るべきでしょう。従来の翻訳者は『直訳、トランスペアレント訳が良い』『格調高い日本語にする』こういう愚かな理念を掲げてきましたが、まともな翻訳者であれば、そんな理念は掲げません。従来の日本語訳聖書に誤訳が多く、意味不明な日本語になっているのは、間違った翻訳理念を掲げ、知識も経験もない人物に翻訳をおこなわせているからです。正しい日本語訳聖書がなければ、神学や聖書学だって、正しく研究できないはずです。

~誤解のもとは外典エノク書~

70人訳聖書には、外典と呼ばれる書簡が含まれています。外典には、シラ書、マカバイ記、エノク書・・・などがあります。今日のユダヤ教正統派は、外典を聖典から除外しています。キリスト教プロテスタントも同じです。カトリックは、代々、70人訳聖書を原本としてきたので、外典が含まれています。但し、エノク書は、カトリックも除外しています。エノク書は、紀元前2~前1世紀頃書かれました。内容が創世記と似ていて、天地創造やノアの洪水などのお話しを、オカルト調に脚色して書かれています。ほとんど、おとぎ話です。

このエノク書の中で、ネフィリムのことが書かれています。エノク書(Book of Enoch)の内容は底本によって違いがありますが、第一エノク書7章に、ネフィリムの身長が、なんと、135m(300キュビト×0.45m)、又は900m(3,000エルス×0.3m)とあります。仮にですよ、身長135mの巨人がいたとしたら、オチンチンだって10m級のジャンボサイズです。これじゃ、人間の女と性交できないでしょ(創世記6:1~4)。私が調べた範囲において、『ネフィリム巨人説』をさかのぼると、エノク書にたどり着きます。『ネフィリム巨人説』は、エノク書が出火元みたいです。

外典の中で、エノク書以外にも『ギガス、ギガンテス』が登場します。新共同訳聖書はこれを『巨人』と翻訳しましたが、全て誤訳ですよ。『ギガス、ギガンテス』ということばは、ギリシャ神話の神ギガンテスと重ね合わせて、使われています。下の表をご覧ください。

※章節の数字は、底本によって異なる場合があります。

外典のお話しは、以上で終わります。話しは変わりますが、ヘブライ語ネフィリムが、英語giantに翻訳されるまでの間、どこかで誤訳があったのだろうか?そんな疑念が浮かんだので、ヘブライ語から英訳までの過程を追ってみました。下図のようになります。

1,250~1,300年頃、フランス語聖書が英語に翻訳されました。この時、英語には『巨人』を意味する『eoten』ということばがあったのですが、フランス語『géant』が、そのまま英語に持ち込まれます(借用語)。もし、フランス語『géant』が、『巨人』という意味であれば、英訳で『eoten』を使っていたはずです。フランス語『géant』が英語にそのまま取り入れられたのは、固有名詞(ギリシャ神話の神の名前)として理解したからでしょう。これは英訳聖書だけに見られることではなく、ラテン語、フランス語も、底本のことばを取り入れています(借用語)。『ギガンテス』が固有名詞(ギリシャ神話の神の名前)として理解されていたからでしょう。ギガンテスが『巨人』という一般名詞に変わったのは、ギリシャ神話が、人々の生活から消えた時ではないかと思います。それが、いつ、どこであったのか、そこまでは分かりませんが。

神学者や聖書学者は『ネフィリム、ギガンテスは、巨人である』と言ってきたのですから、世間の人は『聖書のお話しに巨人が登場するんだって』『聖書はオカルト本なんだ』『聖書なんかおとぎ話だよ』こういう認識を持つようになりました。オカルトアニメに登場する巨人は、創世記のネフィリム(ギガンテス)がモデルになっています。一般の人は、聖書を、おとぎ話やオカルト本の様に見ているのです。いくら『聖書は神のことばである』といっても、受け入れられるのは難しいでしょう。間違った聖書翻訳、聖書解釈を作ってきたのは、神学者です。翻訳の知識も経験もない人物が翻訳をおこなうから、こんなことになるのです。