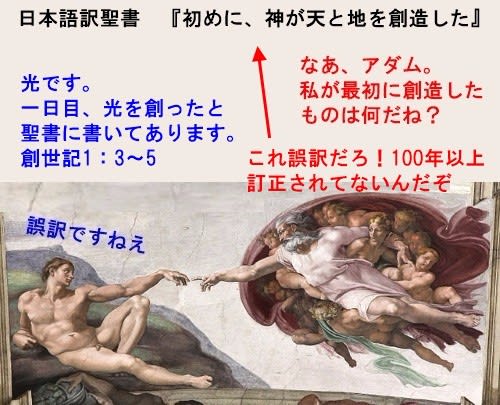

『初めに、神が天と地を創造した』は、旧約聖書の最初のページに書かれた、出だしのことばです。日本語訳聖書は、出だしから誤訳になっています。次の1~3節をお読みください。神さまが、最初に創造したものは『光』ですよね。

創世記1:1~3 新改訳

1 初めに、神が天と地を創造した。 ※天=シャマイム、地=エレツ

2 地は茫漠として何もなかった。やみが大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。

3 神は仰せられた。「光があれ。」すると光があった。

神さまが『初めに』お創りになったのは『光』です。天地創造の順番をまとめると、次のようになります。

神さまが最初(一日目)に創ったものは『光(オール)』。『天(シャマイム)』の創造は二日目。『地(エレツ)』の創造は三日目です。ということは、「初めに、神は『光』を創造した」となるのでは???従来の日本語訳をご覧ください。どれも同じ解釈をしています。

文語訳 創世記1:1

元始(はじめ)に神 天地を創造(つくり)たまへり

口語訳 創世記1:1

はじめに神は天と地とを創造された。

新共同訳 創世記1:1

初めに、神は天地を創造された。

新改訳 創世記1:1

初めに、神が天と地を創造した。

従来の日本語訳は全て誤訳。正しくは、次のように翻訳しなければなりません。

私訳

1 神が天地万物を創られた、その始め、

2 大地はまだ、影も形もなかった。・・・

この記事の目次

・輪郭を設定する

・ヘブライ語を見る

・ギリシャ語(70人訳)を見る

・英訳聖書を見る

~輪郭を設定する~

聖書ヘブライ語には、独特の表現形式があります。モーセ五書、各書簡の書き出しをピックアップしました。お決まりのパターンになっていることに、気が付くでしょうか?創世記2:4~5は、創世記の出だしではありませんが、創世記1:1~2の表現形式が踏襲(とうしゅう)されているので、ここに載せました。創世記2:4~5に、創世記1:1~2を解釈するヒントがあります。

出エジ1:1~2 新改訳

1 ・・・イスラエルの子たちの名は次のとおりである。

2 ルベン、シメオン、レビ、ユダ。

レビ記1:1~2 新改訳

1 主はモーセを呼び寄せ、会見の天幕から彼に告げて仰せられた。

2 「イスラエル人に告げて言え・・・

民数記1:1~2 新改訳

1 ・・・主はシナイの荒野の会見の天幕でモーセに告げて仰せられた。

2 「イスラエル人の全会衆を、氏族ごとに父祖の家ごとに調べ・・・

申命記1:1~2 新改訳

1 これは、モーセが・・・アラバの荒野で、イスラエルのすべての民に告げたことばである。

2 ホレブから、セイル山を経てカデシュ・バルネアに至るのには十一日かかる。

創世記2:4~5 新改訳

4 これは天と地が創造されたときの経緯である。神である主が地と天を造られたとき、

5 地には、まだ一本の野の潅木もなく・・・

お決まりの形式が見えたでしょうか?1節で大まかなテーマを記述し、2節で補足説明をするという形です。1節と2節の間に、接続詞(副詞)を入れてみると、より明確になります。下の表にまとめてみました。

各書簡とも1節と2節は、意味的に補完し合う関係になっていることが分かります。この形式を創世記1章に当てはめると、接続詞の欄に『その当初、その始め、その時』ということばが入ることになるのですが、これがベレシートの意味になります。ヘブライ語の語学知識に頼ることなく、答えを導き出すことができるのです。『モーセ五書各書簡の書き出しには、共通する文体がある』これに気が付ける翻訳者は、かなりのスキルがあります。原文の輪郭を設定することは翻訳作業の要(かなめ)になります。これだけでは納得できないと思うので、別の角度からも調べてみましょう。

~ヘブライ語を見る~

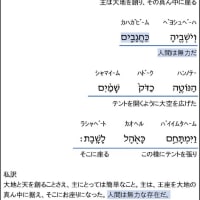

創世記1:1 Biblehub.com

בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃

発音 aoal.org

べレシート バラ― エロヒーム エト ハシャマイン ベエト ハアレツ

新改訳は、בְּרֵאשִׁ֖ית ベレシートを『初めに~』と翻訳しています。

従来の日本語訳はどれも、ベレシートを『初めに・・・』と訳しています。ベレシートは旧約聖書の中で5回使われていますが、実際、どのように使われているのか調べてみましょう。

ベレシートが使われた個所 5個所

創世記1:1

エレミヤ26:1

エレミヤ27:1

エレミヤ28:1

エレミヤ49:34

エレミヤ26:1 新改訳

ヨシヤの子、ユダの王エホヤキムの治世の初めに、主から次のようなことばがあった。

エレミヤ27:1 新改訳

ヨシヤの子、ユダの王エホヤキムの治世の初めに、主からエレミヤに次のようなことばがあった。

エレミヤ28:1 新改訳

その同じ年、すなわち、ユダの王ゼデキヤの治世の初め、第四年の第五の月に、ギブオンの出の預言者、アズルの子ハナヌヤが、主の宮で、祭司たちとすべての民の前で、私に語って言った。

エレミヤ49:34 新改訳

ユダの王ゼデキヤの治世の初めに、エラムについて預言者エレミヤにあった主のことば。

ベレシートが『~の初めに、~の初め』と訳されていましたが、ちょっと違います。エレミヤ26:1を取り上げ説明させていただきます。Biblehub.comより引用

エレミヤ26:1 私訳

王ヨシヤの息子エホヤキムがユダ族の王座についた時、主のことばが私にのぞんだ。

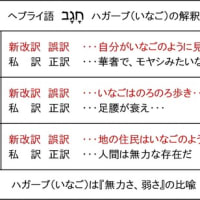

ベレシートは『~した時、~した当初』という意味で使われてることが分かります。エレミヤ27:1、エレミヤ28:1、エレミヤ49:34も、全く同じ解釈になります。創世記1:1だけ『初めに神が・・・創造した』と解釈するのは、理屈に合わないですよね。

次に『天と地を・・・』これは直訳文(トランスペアレント訳)ですが、そうではなく『天地万物を・・・』と訳出するべきです。ここにもヘブライ語お決まりの形式があります。旧約聖書に、次のような表現があります。

・『年の初めから年の終わりまで 申命記11:12』⇒『一年中、毎日』という意味

・『わたしは初めであり、わたしは終わりである イザヤ44:6』⇒『万物を支配している』という意味

・『ダンからベエル・シェバまで 士師記20:1』⇒『イスラエルの全地に』という意味

いずれも『全て』という意味を表しています。『天と地を創造した』は、『天と地、二つのパーツを創った』という意味ではなく、『天地万物を創造した』という意味です。ヘブライ語は、ハイコンテクストになっていて『万物』ということばが省略されています。日本語に翻訳する場合『天地万物』と翻訳しなければなりません。

話しはそれますが、新改訳は日本語の作文がヘタクソなので、指摘させていただきます。翻訳という仕事は、原語に対する知識がどんなに豊富であっても、日本語を作文する力が貧弱では、何の役にも立ちません。エレミヤ26:1で『エホヤキムの治世のはじめ』という表現をしていますが『治世のはじめ』ということばは、ある決まった文脈で使われるものです。

・故桐壺院のご治世のはじめの頃に、高麗人が献上した綾織や、緋金錦(ひごんき)などがあり・・・

・アウグスツス皇帝の治世のはじめ頃になると、奴隷も主人と同じような服装になり・・・

・ルイ十四世の治世の初めの数年に大蔵卿をつとめていたニコラ・フーケは、豪勢なパーティと美しい婦人と詩を愛する・・・

『~の治世のはじめ』は、『政治、政治に関わる社会現象』について記述される場合が多いのです。もし、日本語で『エホヤキムの治世の初め・・・』という表現を使うのであれば、後続文は『・・・アッシリヤが攻めてきた』『・・・王宮建設に着手した』『・・・国民の風紀は乱れ始め』など、こうした内容が記述されるのです。『エホヤキムの治世の初め・・・主から次のようなことばがあった』という言い方は不適切です(コロケーションの不適合)。

新改訳が『エホヤキムの治世』と訳したのは、理由があります。第一の理由は、直訳思考で翻訳をしたからです。ここは英訳聖書で『the reign of Jehoiakim』と訳されています。それで、『the reign=治世』『エホヤキムの治世』と安易な直訳をしたのです。ヘブライ語『マムレフート』には『kingdom, dominion, reign 王国、支配、王座・・・』という意味があり、翻訳をする場合、文脈に合わせ適切な訳語を選択しなければなりません。この文脈の『マムレフート』は、『王座(についた時)、王位(を継いだ時)』という意味で、使われています。『治世』は不適切です。

第二の理由は、翻訳委員会が『聖書のことばは格調高い文体が良い』といった、トンチンカンな理念を掲げたことが原因です。ヘブライ語を素直に解釈すれば『エホヤキムがユダ族の王座についた時』と訳せるはずですが、『格調高い訳文』を作らなければならないという思い込みがあるので、『平易な日本語や大和ことばではダメだ。漢語を使った分かりにくい表現にしよう』とするのです。『治世』といった、硬直した日本語になったのは、翻訳理念にも問題があるのです。原文に忠実に翻訳するのであれば、『原文の文体に合わせた訳文を作る』という理念を掲げなければならないのですが、これは『格調高い訳文を作る』ことと、相いれないものです。

直訳で生じる問題を、もう一つ指摘させていただきます。『創世記1:1の文末が、ソフパスーク(:)で区切られている。だから、1節の日本語も句点(。)で区切らなければならない』と考えることです。

これも間違った思い込みです。言語には恣意性があるので、ヘブライ語のソフパスークと、日本語訳の句点は一致しない場合があります。というよりも『一致することはない』と言ったほうが正しいでしょう。例として、枕草子の『春はあけぼの』と英訳を比較します。日本語の句点の位置と、英語の句点の位置は、ずれています。

枕草紙

春はあけぼの。やうやうしろくなりゆく山ぎは、すこしあかりて、紫だちたる雲のほそくたなびきたる。

Ivan Morris訳

In spring it is the dawn that is most beautiful. As the light creeps over the hills, their outlines are dyed a faint red and wisps of purplish cloud trail over them.

句点の位置にずれが生じる

日本語は、動詞がなくても文として成立しますが、英語は基本的に動詞がないと文が成立しません。言語構造が異なる場合、原語の句点の位置と、目的言語の句点の位置は一致しないのです。『春はあけぼの⇒Spring is dawn.』直訳主義は、このような訳文を作ることが正しいと教えますが、本当でしょうか?『春は名詞』です。『あけぼのも名詞』です。ところが『~は』は助詞です。この助詞を『is』という動詞にする時点で、直訳ではありません。通訳翻訳という仕事に、直訳(トランスペアレント訳)というのは絶対にあり得ないということが分かりますよね。意味上も『Spring is dawn.』は成り立っていません。直訳という方法は、原語の文法を目的言語の文法にそのままコピーしようとしますが、そんなことはできないのです。

次も『春はあけぼの・・・』の英訳別バージョンです。この訳文は、日本語の二文をまとめて、一文として翻訳しています。こうした訳文で全く問題ありません。

In spring, the dawn — when the slowly paling mountain rim is tinged with red, and wisps of faintly crimson-purple cloud float in the sky. Kyotojournal.org

話しを戻すと『創世記1:1の文末が、ソフパスーク(:)で区切られている。だから、1節の日本語も句点(。)で区切らなければならない』という考えは、言語学上間違っているということです。目的言語が日本語の場合、どこに句点が入るかは、日本語のルールに従って決まります。当たり前のことですよね。ところが、『直訳』に洗脳された人は、ヘブライ語のルールに従って句点の位置を決めようとするのです。ヘブライ語を読むときは、ヘブライ語のルールで読む。日本語を作文する時は、日本語のルールで作文する。この様に、頭の中でスイッチを切り替えなければならないのですが、直訳をする人は、スイッチが常にヘブライ語に入りっぱなしになるんです。句点の位置はずれる。これは正しい言語観に基づいた解釈です。

私訳

1 神が天地万物を創られた、その始め、

2 大地はまだ、影も形もなかった。・・・

今から100年前、近代言語学の父、フェルディナン・ド・ソシュール(Ferdinand de Saussure)は『異なる言語間において、直訳はできない!』ということを、数学的な証明方法を使って学生に講義をしました。ソシュールはこの中で『言語には恣意性がある』ということを唱えていますが、平たく言うと『言語というものは、直訳できない性質を持っている』という意味です。時代は変わり、太平洋戦争が始まると、アメリカは対戦国日本やアジア諸国の情報を集める必要性があり、コロンビア大学で最高水準の外国語教育プログラムを作ります。全米から優秀な教授、学生が集められ、日本語やアジア諸国の言語教育を授けたのです。この第二言語習得に関する研究は、重要な理論を発見します。言語が異なる場合、コンテクストに違いが生じる。モダリティに違いが生じる。コロケーションに違いが生じる、などです。これらのものは、ソシュールが唱えた『言語の恣意性』を、別の角度から証明したといえるでしょう。現代言語学は『直訳やトランスペアレント訳』を完全に否定しています。『直訳やトランスペアレント訳』を理念とする、日本の英語教育や聖書翻訳は、現代言語学から見て、間違っているのです。日本の聖書翻訳者は、こうしたことを勉強していません。

~ギリシャ語(70人訳)を見る~

『いや、まだ納得できない!』といぶかる方がまだいるかも知れないので、70人訳ではどうなっているのか、見てみましょう。

創世記1:1、Stepbible.org、Biblehub.com

εν αρχή εποίησεν ο θεός τον ουρανόν και την γην

ヘン アルケー エポイエーセン ホ セオス トン ウーラノン カイ テン ゲン

私訳 神さまが、天地万物をお創りになった時、

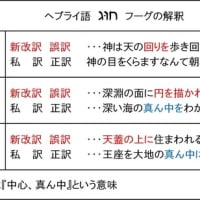

ヘブライ語のベレシートが、ギリシャ語の『ヘン アルケー εν αρχή 』と翻訳されています。アルケーは次のような意味があります。

ἀρχή arché(746) Biblehub.com

magistrate, power, principality, principle, rule.

王権、権威、権力、絶対者、統治、定める、治める、王位に就く

辞書を調べる時注意しなければならないのは、辞書に書いてあることが100%正しいと信じてはいけないということ。また、聖書ギリシャ語の場合、70人訳が作られた古い時代の意味と、新約聖書が書かれた時代の意味では、ことばの意味に違いが生じる、そういう場合だってあります。発音もスペルも違う場合があります。辞書には、70人訳に固有の定義なのか、新約時代のギリシャ語に固有の定義なのか、共通する定義なのか、解説されてないはずです。ここは、辞書を頼りにせず『ἐν ἀρχῇ ヘン アルケー』が使われた文をピックアップし、意味を探ることにします。使徒11章とピリピ4章が理解しやすいので、これを取り上げ説明します。

使徒11:15 Biblehub.com

ピリピ4:15 Biblehub.com

ἀρχή(ヘン アルケー、アルクサスタイ)は『~した時、~し始めた時』という意味になっていて、『初めに~した』という使われ方はしていませんよね。ヘブライ語ベレシートと同じ意味で使われています。創世記1:1は、次のように解釈します。

εν αρχή εποίησεν ο θεός τον ουρανόν και την γην

ヘン アルケー エポイエーセン ホ セオス トン ウーラノン カイ テン ゲン

私訳 神さまが、天地万物をお創りになった時、

またまた余談ですが、新改訳の訳文がおかしな日本語になっているので、指摘させていただきます。私訳の方が、分かりやすいはずです。

新改訳 使徒11:15

そこで私が話し始めていると、聖霊が、あの最初のとき私たちにお下りになったと同じように、彼らの上にもお下りになったのです。

私訳 使徒11:15

さて、私が語り始めると、以前、私たち使徒に聖霊が下った時と同様、カイザリヤの人たちにも聖霊が下ったのです。

ことばを無駄に付け足すから、意味不明な文になるのです。おかしな表現を推敲(すいこう)することなく、よくも、神のことばとして、出版できたものです。次に、直訳が必ずやることですが、日本語で人称代名詞を使うと、これまた意味不明になります。

ヘブライ語、ギリシャ語、英語は、人称代名詞を使わなければならない言語ですが、日本語は、基本的に人称代名詞を使ってはいけない言語です。新改訳のように、人称代名詞を多用した訳文、つまり、日本語のルールを無視して作られた人造語は、日本語ではありません。また、次の訳文は、間違った敬語の使い方、過剰な敬語表現になっています。新改訳の下に、敬語が使われた例文を載せました。

新改訳

聖霊が・・・私たちにお下りになったと同じように、彼らの上にもお下りになったのです。

news-postseven.comより引用

皇太子妃時代の若かりし美智子さまは、つばの広いブルトン帽や頭をターバンのように覆うボネと呼ばれる帽子を好んでお召しになった・・・

この文を『皇太子妃時代の若かりし美智子は・・・好んでお召しになった』と言い換えたらヘンですよね。『美智子は』と呼び捨てにしておきながら『お召しになった』と尊敬語を使っているからです。新改訳の訳文も同じです。『聖霊が』と呼び捨てにしておきながら『お下りになった』と重たい尊敬語を使うのは、文に整合性がありません。『聖霊さまが・・・』と、敬称『さま』を付けなければならないのです。そもそもこの文脈で『お下りになった』という敬語を使うのは不適切で『聖霊が・・・下った』として、問題ないはずです。過剰な敬語表現は、滑稽(こっけい)になったり、ときに慇懃無礼(いんぎんぶれい)になります。新改訳には、有名な国語学者が加わっていたそうですが、これじゃ、雇った意味がないんじゃないでしょうか?

~英訳聖書を見る~

ヘブライ語、ギリシャ語を見ると『神が~をした、その始め』『神が~した時』という意味になっていました。英訳聖書は、どのように解釈しているか見てみます。英訳は、様々な訳し方が試みられていますが、基本的な意味はどれも同じです。日本語は私訳です。

When God began to create the heavens and the earth—

神が天地創造を始めた時、

Common English Bible

When God began to create heaven and earth—

神が天地創造を始めた時、

Sefaria.org

In the beginning when God created the heavens and the earth,

神が天地を創ったその始め、

New Revised Standard

In the beginning, when God created the universe,

神が宇宙の創造を始めた時、

Good News Translation

In the beginning of God's preparing the heavens and the earth --

神が天地創造の仕事を始めた時、

Young's Literal Translation

In the beginning of God's creation of the heavens and the earth.

神が天地を創ったその始め。

Chabad.org

At the beginning of Elokim's creation of heaven and earth,

神が天地創造をされたその始め、

Chabad.org

以上の訳文に『初めに神は天と地を創造した』という意味の英文はありませんよね。さて、英訳聖書で一番多い訳文は、次のものです。

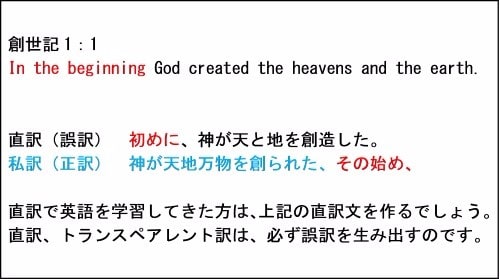

In the beginning God created the heavens and the earth.

この英文を日本語に翻訳すると、どうなるでしょうか?直訳すると、次のようになります。

beginning=はじめ

In the beginning=はじめに

God created the heavens and the earth=神が天と地を創造した

直訳(誤訳) 初めに、神が天と地を創造した。

正しくは、次のようになります。

正訳(私訳) 神が天地万物を創られた、その始め、

『そんなはずないだろ!だって英和辞書に「in the beginning:始めは, 始めに」と書いてるじゃないか。だから「初めに、神が天と地を創造した」で、正しいんだよ!』と言う方がいると思うので、説明させていただきます。『In the beginning』が、どういう意味なのか確認すればよいのです。英語辞書に載ってる例文を引用させていただきます。参考までに、直訳と私訳を載せました。

Merriam-Webster.comより引用

Cambridge Advanced Learner's Dictionaryより引用

以上を見る限り、直訳も私訳も、意味上、大した違いはないように見えるかもしれません。ところが、次の翻訳になると、直訳と私訳とで、意味に大きな違いが生まれます。

Cambridgeの辞書が『in the beginning = when I started it』と解説していました。これが『in the beginning』の定義なんです。つまり『In the beginning God created the heavens and the earth.』は、『When God started creating the heavens and the earth.』と言い換えることができます。『神が天地万物を創られた、その始め、』という意味になりますよね。『in the beginning』は中学校で教わる基本語彙です。語彙、文法上、難しいものではありません。なぜ簡単な英語がまともに翻訳できないのでしょう?学校で教える英語が、根本的なところで間違っているから、つまり、直訳で教えるからです。

学校英語や受験英語の中においては、確かに、直訳英語は成立します。というのは、直訳が成り立たない英文は、教科書から入念に排除され、直訳だけが成り立つ『仮想直訳英語』が形作られているからです。学校教育で教えているのは『English』じゃありません。『日本式仮想直訳英語』です。大学で教える『ヘブライ語』や『ギリシャ語』も、『日本式仮想直訳ヘブライ語』や『日本式仮想直訳ギリシャ語』になってるはずです。『単語を沢山覚えなさい。文法解釈をしなさい』こういう教え方は、生徒を直訳思考に陥らせます。

『翻訳ってさあ。翻訳者によって解釈が異なるから、訳文も十人十色になるんだよね』という方がいますが、半分正しく半分間違っています。創世記1:1英訳聖書を見ると、確かに様々な訳文がありました。しかし、基本的な意味はどれも同じでしたよね。違いがあるのは、名詞の単複、定冠詞の有無、文として作るか節として作るかなど、こうした表面上の問題で、表現方法は違っても、基本的な意味はどの訳文も同じであったはずです。ところが日本語訳聖書の訳文は、単に表現方法が違うのではなく、根本的な意味が間違っているんです。プロとして相応しいスキルを身に付けた翻訳者であれば、表面的な表現方法に違いがあっても、基本的な意味は同じになるはずです。日本の聖書翻訳は、素人がおこなっているので、意味が異なる様々な訳文ができるんです。日本の聖書翻訳レベルが、いかに低いか分かりますよね。

創世記1:1は、聖句暗唱に使われる有名なみことばで、教会学校で子どもたちに教える、定番のみことばです。文語訳、口語訳、新共同訳、新改訳、日本語訳聖書は、100年にわたり間違ったみことばを教えてきたことになります。日本では、神学者や聖書学者が、翻訳をおこなってきました。神学に関しては専門家かも知れませんが、翻訳に関しては素人です。プロの翻訳者として、知識がなく、実務経験もない方が、翻訳をおこなえば多くの誤訳、悪文を作るのは、言うまでもないことでしょう。代々、素人翻訳者が金科玉条としてきた理念が三つあります。直訳、トランスペアレント訳、格調高い文体にする。この間違った理念が聖書のことばを壊すのです。

モーセ五書の表現形式、ヘブライ語、ギリシャ語、英語と、様々な角度から検討してきました。創世記1:1は、次のように翻訳しなければなりません。

私訳 創世記1:1

神が天地万物を創られた、その始め、