この記事は、ルカによる福音書『不正な管理人』(一部放蕩息子に関する記述もあります)の翻訳の仕方について記述します。新改訳訳文に対する批判も含まれているため、不快に感じる方もいらっしゃるかもしれません。その旨ご承知の上お読みください。

~背景を理解する(つづき)~

ユダヤ教主流派との対立とイエス像

律法学者たちは、イエスさまに付きまとい鵜の目鷹の目であら探しをし、大げさに騒ぎ立てては敵対心をあらわにします。

ルカ6章 新改訳

1)ある安息日に、イエスが麦畑を通っておられたとき、弟子たちは麦の穂を摘んで、手でもみ出しては食べていた。

2)すると、あるパリサイ人たちが言った。「なぜ、あなたがた(イエスの弟子たち)は、安息日にしてはならないことをするのですか。」

ルカ7章 新改訳

34)人の子(イエス)が来て、食べもし、飲みもすると、『あれ見よ。食いしんぼうの大酒飲み、取税人や罪人の仲間だ。』と言うのです。

ルカ11章 新改訳

15)しかし、彼ら(律法学者)のうちには、「悪霊どものかしらベルゼブルによって、悪霊どもを追い出しているのだ。」と言う者もいた。

イエスさまも黙ったままではいません。辛辣(しんらつ)なことばで反論します。ルカ11章後半を見ると痛烈なイエスさまのことばがとうとうと書かれていますが、これはルカ福音書の特徴でそこにルカのイエス像を見ることができます。

ルカ11章 新改訳

38)そのパリサイ人は、イエスが食事の前に、まずきよめの洗いをなさらないのを見て、驚いた。

39)すると、主は言われた。「なるほど、あなたがたパリサイ人は、杯や大皿の外側はきよめるが、その内側は、強奪と邪悪とでいっぱいです。

40)愚かな人たち。外側を造られた方は、内側も造られたのではありませんか。

41)とにかく、うちのものを施しに用いなさい。そうすれば、いっさいが、あなたがたにとってきよいものとなります。

42)だが、わざわいだ。パリサイ人。おまえたちは、はっか、うん香、あらゆる野菜などの十分の一を納めているが、公義と神への愛はなおざりにしています。これこそしなければならないことです。ただし、十分の一もなおざりにしてはいけません。

43)わざわいだ。パリサイ人。おまえたちは会堂の上席や、市場であいさつされることが好きです。

44)わざわいだ。おまえたちは人目につかぬ墓のようで、その上を歩く人々も気がつかない。」

45)すると、ある律法の専門家が、答えて言った。「先生。そのようなことを言われることは、私たちをも侮辱することです。」

46)しかし、イエスは言われた。「おまえたちもわざわいだ。律法の専門家たち。人々には負いきれない荷物を負わせるが、自分は、その荷物に指一本さわろうとはしない。

47)わざわいだ。おまえたちは預言者たちの墓を建てている。しかし、おまえたちの父祖たちが彼らを殺しました。

48)したがって、おまえたちは父祖たちがしたことの証人となり、同意しているのです。彼らが預言者たちを殺し、おまえたちが墓を建てているのだから。

49)だから、神の知恵もこう言いました。『わたしは預言者たちや使徒たちを彼らに遣わすが、彼らは、そのうちのある者を殺し、ある者を迫害する。

50)それは、アベルの血から、祭壇と神の家との間で殺されたザカリヤの血に至るまでの、世の初めから流されたすべての預言者の血の責任を、この時代が問われるためである。そうだ。わたしは言う。この時代はその責任を問われる。』

51、52)わざわいだ。律法の専門家たち。おまえたちは知識のかぎを持ち去り、自分も入らず、入ろうとする人々をも妨げたのです。」

53)イエスがそこを出て行かれると、律法学者、パリサイ人たちのイエスに対する激しい敵対と、いろいろのことについてのしつこい質問攻めとが始まった。

54)彼らは、イエスの口から出ることに、言いがかりをつけようと、ひそかに計った。

イエスさまが持つ辛辣な一面をありのまま表現したところがルカ福音書の特徴で、これは『不正な管理人』を解釈するカギとなります。ルカがことさらイエスさまの辛辣さを強調したというよりは、他の福音書執筆者はイエスさまのこうした一面をちょっとばかり削り落として書いたと思われます。

15章から理解する

15章の終わりが『放蕩息子』で、16章が『不正な管理人』と、章が分かれているので読者はここでテーマが変わっているという印象を受けてしまいます。困ったことですが、聖書に付けられた章節の区切りは、ストーリーの区切りと一致しておらず、古い時代の印刷技術、レイアウト技術に合わせる格好で、文脈とは無関係に章節が割り当てられたという経緯があります。イエスさまが『不正な管理人』を語ることになったきっかけを知るには、15章冒頭を見なければなりません。

ルカ15章 新改訳

1)さて、取税人、罪人たちがみな、イエスの話を聞こうとして、みもとに近寄って来た。

2)すると、パリサイ人、律法学者たちは、つぶやいてこう言った。「この人(イエス)は、罪人たちを受け入れて、食事までいっしょにする。

3)そこでイエスは、彼らにこのようなたとえを話された。

15章4節からイエスさまの反論が始まります。失われた羊、失われた銀貨、放蕩息子、不正な管理人の内容は、律法学者たちへの反論です。『不正な管理人』の解釈が混乱を招き『小さなことに忠実であれ』 『お金を上手に使いなさい』 『この世の手段を使ってでも仲間を増やしなさい』と様々ですが、そうではなく律法学者たちへの反論として『不正な管理人』のお話しが配置されており、内容も律法学者たちへの反論になります。

失われた羊と失われた銀貨は、誰が読んでも理解できる内容ですが、放蕩息子と不正な管理人はアイロニー表現になっているので、アイロニーを考慮した解釈をしなければ理解できません。

~15章放蕩息子とアイロニー表現~

ルカ15章 新改訳 放蕩息子

11)またこう話された。「ある人に息子がふたりあった。

12)弟が父に、『お父さん。私に財産の分け前を下さい』と言った。それで父は、身代をふたりに分けてやった。

13)それから、幾日もたたぬうちに、弟は、何もかもまとめて遠い国に旅立った。そして、そこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。

14)何もかも使い果たしたあとで、その国に大ききんが起こり、彼は食べるにも困り始めた。

15)それで、その国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって、豚の世話をさせた。

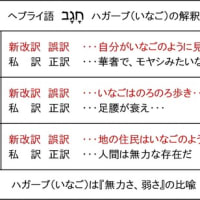

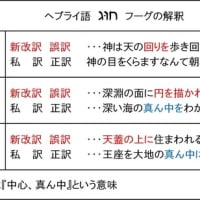

16)彼は豚の食べるいなご豆で腹を満たしたいほどであったが、だれひとり彼に与えようとはしなかった。

17)しかし、我に返ったとき彼は、こう言った。『父のところには、パンのあり余っている雇い人が大ぜいいるではないか。それなのに、私はここで、飢え死にしそうだ。

18)立って、父のところに行って、こう言おう。「お父さん。私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。

19)もう私は、あなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人のひとりにしてください。」』

20)こうして彼は立ち上がって、自分の父のもとに行った。ところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。

21)息子は言った。『お父さん。私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私は、あなたの子と呼ばれる資格はありません。』

22)ところが父親は、しもべたちに言った。『急いで一番良い着物を持って来て、この子に着せなさい。それから、手に指輪をはめさせ、足にくつをはかせなさい。

23)そして肥えた子牛を引いて来てほふりなさい。食べて祝おうではないか。

24)この息子は、死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。』そして彼らは祝宴を始めた。

25)ところで、兄息子は畑にいたが、帰って来て家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえて来た。

26)それで、しもべのひとりを呼んで、これはいったい何事かと尋ねると、

27)しもべは言った。『弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが、肥えた子牛をほふらせなさったのです。』

28)すると、兄はおこって、家に入ろうともしなかった。それで、父が出て来て、いろいろなだめてみた。

29)しかし兄は父にこう言った。『ご覧なさい。長年の間、私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には、友だちと楽しめと言って、子山羊一匹下さったことがありません。

30)それなのに、遊女におぼれてあなたの身代を食いつぶして帰って来たこのあなたの息子のためには、肥えた子牛をほふらせなさったのですか。』

31)父は彼に言った。『子よ。おまえはいつも私といっしょにいる。私のものは、全部おまえのものだ。

32)だがおまえの弟は、死んでいたのが生き返って来たのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。』」

ユダヤ人(ヘブライ語)には並行表現といって、同じようなフレーズを繰り返す表現方法が多用されます。そのように『放蕩息子』と『不正な管理人』も並行関係にあるお話しになっていて、別々に解釈するのではなくセットにして解釈しないと理解できません。先ず『放蕩息子』をささっと解釈します。

福音書には多くのたとえ話しがありますが『ぶどう園のあるじと、殺された息子』 『ぶどう園のあるじと、いちじくを守る園丁』というたとえ話しがあります。ぶどう園のあるじというのは父なる神を意味し、殺された息子、ぶどう園の園丁というのはイエスさまを意味します。

これはお決まりのパターンなのです。このパターンを放蕩息子のお話しに当てはめてみます。すると、裕福な父というのは父なる神を意味し、放蕩息子(弟)というのはイエスさまを意味すると分かります。

『ええっ?放蕩息子は外国で女遊びをした遊び人として描かれているんだから、イエスさまじゃないだろ』と感じることでしょう。そう思ってしまうのは誤った先入観があるからです。先入観を捨て、このお話しがアイロニー表現であることに気がつくことができれば、矛盾なく理解できます。

~放蕩息子 ストーリーの把握~

律法学者たちは『イエスは罪深い者どもの仲間になってるじゃないか。イエスという奴は何て薄汚いやつなんだ』と侮辱します(15:2)。律法学者たちの腹の内をお見通しのイエスさまは、自虐的な語り口(アイロニー)で、『放蕩息子』のお話しを始めます。

イエスさまは律法学者たちに向かってお話しになりました。「あなたがたはこのように言っている。『我々律法の教師は、取税人や売春婦たちを同じユダヤ人とは認めない。そのような輩(やから)に神の国を教えるなんて全くの無駄。遊女に金を散財するようなものだ。イエス、そのうちお前が伝道できなくなるよう追い込んでやるから待っていろ。食いぶちをなくしたお前は、取税人の家にもぐりこみ、おまんまを頂戴するのさ。ブタの餌を食うようなもんだぜ。身をやつしたお前は『お父さん私が間違っていました』って泣いて後悔するのさ。まったく愉快だぜ、ガッハッハ』

ところで次のことが分かるだろうか?この放蕩息子の帰りを待っていたのは、ほかでもないあの父親だということを。父親は「お前の帰りを待っていた。死んでいたと思っていたが、生きかえったではないか。お前に私の家督(かとく)すべてを継がせよう」といい抱きしめた。

死んで復活した息子。更に父親が持つ天国の家督権を全て受け継いだ息子というのは、誰のことでしょうか?イエスさましかいません。『でも、イエスさまが父親の財産を外国の女遊びに使ったというのはおかしいじゃないか!』という疑問が出てきます。この疑問に突き当たると回れ右をし、もと来た道を戻って帰る方が多いと思いますが、勿体ないことです。

イエスさまは『そうだよね、おかしいよね。でもどうしてだと思う?』と尋ねているように思います。ユダヤ人であれば『そっか!律法学者たちのひねくれた見かたを引用した言い方にしているんだ。アイロニー表現だったのか。俺たちいつも使ってるもんな!』と気が付くはずです。

対立する律法学者とイエスさまの関係を、真面目な兄と不真面目な弟になぞらえアイロニー表現でお話しになったものなのです。『放蕩息子=イエスさま』という解釈をすれば、ストーリー全体のつじつまが合います。『放蕩息子』のお話しは、罪びとが改心し父親と和解する感動ストーリーとして解釈されてきましたが、そうではなく律法学者に対する痛烈な反論です。もし、この放蕩息子の解釈でつまづくようであれば、続く不正な管理人の解釈もできません。言い換えると、不正な管理人の解釈ができなかったのは、放蕩息子の解釈ができていなかったからです。

『放蕩息子』の次に『不正な管理人』の話しが続くのですが、意図的にこの順番で構成されています。『放蕩息子』を先に読ませることで、読者に対し『アイロニー表現で書かれてるけど、これくらいのアイロニーなら理解できるよね』というメッセージを送り、読者にアイロニー表現に対するウオーミングアップをさせているのです。続く『不正な管理人』に入ると、アイロニー表現が雨あられと降り注ぎます。

~不正な管理人 登場人物と比喩の解釈~

『不正な管理人』の中で登場する人物と、それが何を意味するか検討します。

先にも書きましたが『ぶどう園のあるじと、殺された息子』というたとえ話しで、ぶどう園のあるじというのは父なる神を意味し、殺された息子や園丁というのはイエスさま意味します。15章で放蕩息子(弟)というのは、イエスさまを意味していました。

従って16章『金持ち、イカサマ管理人、密告者』の関係は『父なる神、イエスさま、律法学者』を意味し、不正な管理人とは、イエスさまのことだと分かります。ストーリー後半『この世の子、光の子』は『いかがわしいイエスたち、清廉潔白な律法学者たち』を意味します。『ええっ?イエスさまが不正な管理人?』と驚かれるかもしれませんが、素直に解釈することが肝心です。

放蕩息子も不正な管理人も、律法学者たちが『イエスは罪深い輩(やから)の仲間になっている』という侮蔑に対する反論として配置されています。イエスさまは『なるほど。清廉潔白な神のしもべ律法学者さまと、いかがわしい目で見られる私たちと、果たしてどちらが父なる神のみ心に適うのだろうか?』と、二つのたとえ話しの中で問いかけているのです。

放蕩息子のお話しでは、真面目な兄=律法学者で、不真面目な弟=イエスさまでした。不正な管理人のお話しでは、密告者=律法学者で、不正な管理人=イエスさまを意味しています。どちらのお話しも不真面目な方が称賛を得るという内容です。律法学者にはイエスさまの宣教がいかがわしく見えたのですが、イエスさまの宣教こそ父なる神のみ心だと、律法学者に反論をしています。

鏡をのぞくと、左右が反転した画像になりますが、アイロニー表現の解釈というのは、歯科医が歯鏡に映った反転画像を見るような感じでおこないます。

・ある金持ち

父なる神さま

・資産管理者(不正な管理人)

イエスさま

・財産の乱費

主人の大切な財産を無駄づかいしているということですが、その真意は『取税人のように社会からつま弾きされた人たちへの伝道』を意味します。アイロニー表現です。

・財産乱費の密告者

正義感あふれた告発者ということですが、その真意は偽善の律法学者たちを意味します。アイロニー表現です。

・主人の債務者

神さまから離れて生きる罪深い人のことですが、その真意は神に愛される取税人や売春婦たちを意味します。アイロニー表現です。

・この世の子ら

俗世で生きるずる賢い人のことですが、その真意は福音を委ねられたイエスさまと弟子たちを意味します。アイロニー表現です。

・光の子ら

神に従う正しい人のことですが、その真意は偽善の律法学者たちを意味します。アイロニー表現です。

執筆者ルカは『放蕩息子のお話しがアイロニーだって気がついたよね。じゃあ『不正な管理人=イエスさま』というのもすぐ分かるでしょ。この話しもアイロニー表現になってるから、そういう風に理解するんだよ』と含みを持たせた構成になっているのです。ルカの執筆力はこうしたところに発揮されています。

『放蕩息子』と『不正な管理人』は並行関係にあるお話しです。それぞれの比喩、アイロニー表現を下の表にまとめました。

~不正な管理人 ストーリーの把握~

律法学者たちは『イエスは罪深い者どもの仲間になってるじゃないか。イエスという奴は何て薄汚いやつなんだ』と侮辱します(15:2)。律法学者たちの腹の内をお見通しのイエスさまは、自虐的な語り口(アイロニー)で、『不正な管理人』の話しを始めます。強烈なアイロニー表現です。

イエスさまは弟子たちに向かってお話しになります。「律法学者たちは次のように言っている。『我々律法の教師は、取税人や売春婦たちを同じユダヤ人とは認めない。そのような輩(やから)に神の国を教えるなんて全くの無駄。財産を浪費するようなものだ。イエス、お前は神の国を説き取税人たちと親しくしているが、きっと下心があるに違いない。そのうちお前が伝道できなくなるよう追い込んでやるから待っていろ。食いぶちをなくしたお前は、取税人の家でずっと世話になるのさ。実のところ自分の食いぶちつなぎで取税人と親しくしているだけだろ。お前はとんでもない悪知恵のかたまりだ。イエス、おぬしもワルよのう。ガッハッハ』。

ところで次のことが分かるだろうか?この不正な管理者をほめたのは、ほかでもないあの金持ちだということを。

弟子たちよ聞きなさい。私の宣教活動を不正呼ばわりする奴らにはそうさせておけば良い。私にならい、不正と揶揄(やゆ)される宣教活動をおこないなさい。ユダヤ社会から疎外された罪人の友となり福音を語ること、彼らはそれを不正呼ばわりするのだから」。

不正な管理人の話しは強烈なアイロニー表現で書かれています。マタイ、マルコ、ヨハネがこれを書かなかったのは、『良い子には読ませたくないお話し』だったからです。ルカがあえて不正な管理人を書いたのは、この話しの中にルカが伝えたかったイエス像、福音観があったからでしょう。

ここまで輪郭を作る作業をしてきましたが、これで80%は理解できるようになったと思います。一応コイネー・ギリシャ語で原文を調べる作業もしていますが、ここまではコイネー・ギリシャ語の語学知識に頼ることなく、輪郭を作ることができます。

翻訳者にとって輪郭を作るという作業がとても重要なんだということを理解し、翻訳作業に活かしていただけると幸いです。但しこれができるようになるには訓練が必要です。通訳の現場経験を重ねることが一番役立ちます。机の上で翻訳をしていたのでは身に付けることができないものです。

新約聖書の翻訳をする上で、勿論ギリシャ語を勉強することは必要ですが、通訳や翻訳という仕事は、ギリシャ語を勉強すればできるというものではないのです。語学知識とは全く異なる翻訳(通訳)スキルというものがあるのですが、これを身に付けずして通訳や翻訳はできません。多くの人がこのことに気がついていないのです。

従来『放蕩息子=不正な管理人=イエスさま』という解釈はされてこなかったので『そんな筈ないだろ』と思われている方がいると思います。原文をコイネー・ギリシャ語で見るなら、更に有力な情報があるのでその一つを紹介させていただきます。

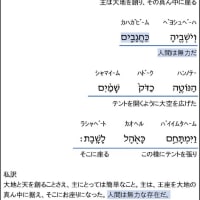

ルカ15:13 新改訳 放蕩息子

・・・弟は、何もかもまとめて遠い国に旅立った。そして、そこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。

ルカ16: 1 新改訳 不正な管理人

・・・ある金持ちにひとりの管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費している、という訴えが出された。

『湯水のように財産を使う』『財産を乱費する』と訳されたのは、ギリシャ語の動詞 διασκορπίζω diaskorpizo(ディアスコルピッゾ)で、実は同じ動詞が使われていたのです。ディアスコルピッゾには、以下の意味があります。

・(手に掴んだ種を)まき散らす

・(元いた場所から人、羊が)散り散りにされる

・(手元にあるお金を)湯水の如く使う

細やかな配慮ができる翻訳者であれば、次のように訳出するでしょう。

15:3)弟は・・・父の遺産を湯水のごとく使った。

16:1)管理人があるじの財産を湯水のごとく使っている。

このように同じことばで訳出すれば、ルカがギリシャ語に込めた意図を、日本語の訳文で再現できます。『ディアスコルピッゾ』は新約聖書全体で9回しか使われていないことばです。滅多に使われないことばが、放蕩息子で使われ続く不正な管理人で使われているのです。ギリシャ語で読んだ読者は『放蕩息子と不正な管理人はつながりがあるかもしれないな』とピンと来るよう仕組まれています。

ルカはこうした意図を持って『ディアスコルピッゾ』という動詞を繰り返し使ったのです。それは、放蕩息子=不正な管理人=イエスさまと、理解できるようにしてあげようという読者への配慮で、同じ動詞が繰り返し使われているのは偶然ではありません。

イエスさまや弟子たちが使う日常のことばはアラム語(ヘブライ語に近いことば)だったと言われています。ところが福音書を始めとする新約聖書は、コイネー・ギリシャ語で書かれています。つまり、ルカはアラム語→コイネー・ギリシャ語に翻訳をして執筆したことになります。ギリシャ語に翻訳しつつ、それぞれの文に『ディアスコルピッゾ』を繰り返し使ったところに、ルカの秀でた文章構成力が表れています。

新改訳の先生にお願いしたいのですが、ルカが気を利かせわざわざ『ディアスコルピッゾ』を繰り返しているのですから、こういう箇所こそ『トランスペアレント訳』にするべきです。新改訳は『トランスペアレント訳』をやってはいけないところでトランスペアレント訳にし、トランスペアレント訳で訳出すべきところでやっていません。やってることがアベコベなんです。

原文に忠実に翻訳するというのはどういうことなのでしょうか?単にギリシャ語の単語を日本語の単語に置き換えること、直訳やトランスペアレント訳をすることでしょうか?そうであれば、中学一年生の語学力で十分できます。

今から2000年前、イエスさまが語った不正な管理人のお話しを聞いた人が、何を感じ何を思ったのか。ルカが書いた記事を読んだ当時のクリスチャンが、そこから何を感じ何を思ったのか。当時の人が受けた心理的影響を、翻訳を通し同じ心理的影響を現代日本人に与えること。これが原文に忠実に翻訳するということです。

『直訳やトランスペアレント訳が良いのだ』『ぎこちない訳文でいいのだ』と公言されると、世間の人に『どうせ翻訳者なんてその程度のレベルだよな』という誤解を与えることになります。高い技術を身に付け通訳や翻訳をしている人の迷惑なので、そうしたご発言は止めていただきたいものです。