(2010.11.24 pm1:14 新宮熊野神社“長床(拝殿)”)

きょうは11月24日、わたし休みなんです。先日から、この日こそ朝早く出だして、伊王野へ行ってしまおうと思っていたんです。

ところが今こうして磐越自動車道を走っているんです。もちろん自転車ではありません。

じつは“ワイフ君”も休みなんだそうです。そこで、まだ冬タイヤを買っていなかった“ワイフ君”のために、まずは“ワイフ君”の車と2台でタイヤショップに行きました。そこで“ワイフ君”の車のタイヤ交換をお願いし、そこからまっすぐこうしてドライブに出かけてきたというわけです。いま磐梯山の前を通過していますが半分から上は雲の中。中通りは青空も見えていたというのに、会津方面はあいにくの曇り空なんです。

午前10時53分“道の駅ばんだい”に到着。“ワイフ君”は買いたい野菜があったらしいのです。遠く磐梯山方面を望めば何やら雲に隠れた山頂はもしかして雪なのかもしれません。

喜多方市内へと入りました。なんでも“会津うるし美術博物館”というところがあるということで、まずはそこへ向かいます。

平日の“会津うるし美術博物館”の駐車場はさすがにガラガラで、いったいどのような所なのか少々不安になりましたが、観光バスが到着していきなり賑やかになってしまいました。

とりあえず乗用車を駐車場に置いたまま、蔵の街喜多方らしいところへ歩いて行きました。

通りに面したところは結構モダンに改装なさっていて、みなさんそれぞれご商売にお励みのようでした。

説明文にあるように、ここは酒屋さんだそうです。お店の名前も“酒蔵『蔵粋(くらしっく)』”と書いてありました。

この重厚さがたまらなくいいのです。じっくりと見て歩きたかったのですが、

“ワイフ君”「今度は自転車で来て、ゆっくり見て回ったら」

<・・・そうします>

再び“会津うるし美術博物館”へと戻って見学。ここの建物自体は漆職人さんのお宅ではなくて、福島一のお米屋さんのお屋敷だったとか。

このようなお金持ちのところは、たいていこのように立派な蔵座敷をお持ちになっていたようです。ここでは食事も出来るようになっていて、先ほどの観光バスの団体さんもここで食事のようでした。わたしたちは田楽のセットをいただいてここを後にしました。

車で市街地を流していると、一般のお宅とおぼしきところも、このように新しく蔵タイプの住まいをお建てになって、観光に一役買ってくださっているようでした。(市役所観光課の課長だったりしてね)

喜多方市内には美術館とか博物館とかいうところが沢山あるんです。先ほどの“会津うるし美術博物館”と同じように、個人でご商売なさっている半分おみやげ販売店みたいなものなのかもしれません。そこで次におとづれたのは、喜多方美術館。ところが、本日は休館日ということでまことに残念なことをしました。

美術館のお向かいにあった“喜多方蔵の里”と書かれた『郷土資料館』。ここは時間の都合から外から覗いただけでパスしました。

郷土資料館前のイチイの実。可愛い実ですが『果肉は甘いが、種は苦く、アルカロイドの一種タキシンが含まれ、有毒。』なんだそうです。

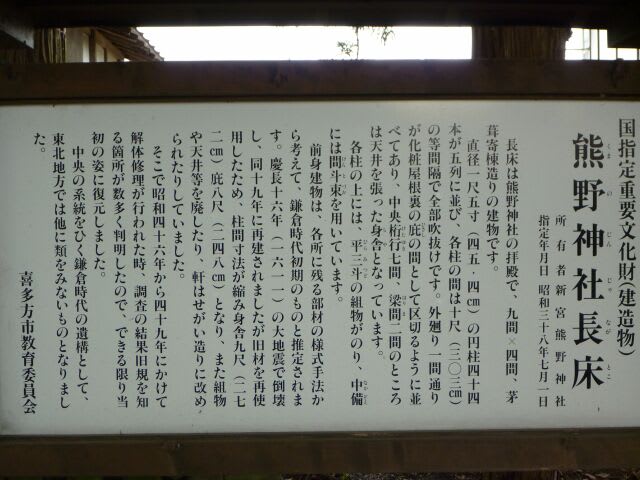

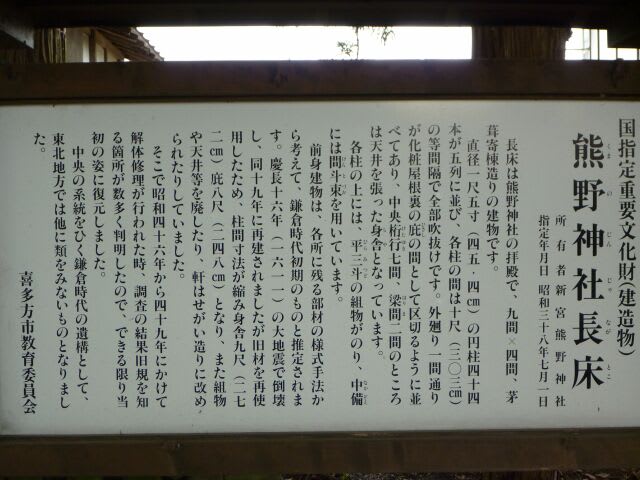

次に向かったところは新宮熊野神社の“長床(ながとこ)”、こここそが今日のメインテーマなのです。

ここは“ききょうやさん”のブログから情報を得ていたのです。そこで自分ではどこへも行かない“ワイフ君”を連れてきたというわけです。

きょうは生憎の曇り空でしたが、それでもシンシンと積もる雪のように、イチョウの葉は静かに長床の庭に降りたって、古のときより幾度繰り返したであろうこの荘厳で華麗な姿を見せてくれたのでした。“ききょうやさん”ありがとうね。

と静かな時間はあっという間、先ほど会津うるし美術博物館でご一緒だった観光バスの御一行様と再び巡り会うことに・・・。長床は一気に賑やかな場所へと姿を変えたのでした。

“ワイフ君”は道の駅に寄りたいということで、つぎの場所へと移動していると助手席の“ワイフ君”が何やら三重の塔が見えたというのです。

そこでまたまた寄り道をしました。ここは会津坂下町“立木観音”として有名な金塔山恵隆寺(えりゅうじ)。仁王門では立派な仁王様が睨みを利かせていました。

ご本尊は千手観音で、“ワイフ君”が『ころり観音なんだって』というので、それじゃコロリと成仏できるようにお願いしていくことにしました。

そういえば“だきつき柱”なんて書かれているので、ここに抱きついてお願いをすると叶えてもらえるのかもしれません。なんでもここは“鳥追観音”“中田観音”の二カ所と合わせ、会津ころり三観音といわれているのだそうです。

黄葉の終わった柳津の虚空蔵様をかすめて道の駅柳津へと向かいました。そうそう、その虚空蔵様でまたまた例の観光バスの御一行様と鉢合わせしたんです。きょうはとことんご縁があったようです。

結局、道の駅柳津にも“ワイフ君”の所望のものは無くて徒労に終わってしまいましたが、メインテーマの長床が綺麗だったので満足して帰路につきました。磐越自動車道から見えた猪苗代の山々には白く雪が見えました。道理で会津地方はとても寒い一日でした。

きょうは11月24日、わたし休みなんです。先日から、この日こそ朝早く出だして、伊王野へ行ってしまおうと思っていたんです。

ところが今こうして磐越自動車道を走っているんです。もちろん自転車ではありません。

じつは“ワイフ君”も休みなんだそうです。そこで、まだ冬タイヤを買っていなかった“ワイフ君”のために、まずは“ワイフ君”の車と2台でタイヤショップに行きました。そこで“ワイフ君”の車のタイヤ交換をお願いし、そこからまっすぐこうしてドライブに出かけてきたというわけです。いま磐梯山の前を通過していますが半分から上は雲の中。中通りは青空も見えていたというのに、会津方面はあいにくの曇り空なんです。

午前10時53分“道の駅ばんだい”に到着。“ワイフ君”は買いたい野菜があったらしいのです。遠く磐梯山方面を望めば何やら雲に隠れた山頂はもしかして雪なのかもしれません。

喜多方市内へと入りました。なんでも“会津うるし美術博物館”というところがあるということで、まずはそこへ向かいます。

平日の“会津うるし美術博物館”の駐車場はさすがにガラガラで、いったいどのような所なのか少々不安になりましたが、観光バスが到着していきなり賑やかになってしまいました。

とりあえず乗用車を駐車場に置いたまま、蔵の街喜多方らしいところへ歩いて行きました。

通りに面したところは結構モダンに改装なさっていて、みなさんそれぞれご商売にお励みのようでした。

説明文にあるように、ここは酒屋さんだそうです。お店の名前も“酒蔵『蔵粋(くらしっく)』”と書いてありました。

この重厚さがたまらなくいいのです。じっくりと見て歩きたかったのですが、

“ワイフ君”「今度は自転車で来て、ゆっくり見て回ったら」

<・・・そうします>

再び“会津うるし美術博物館”へと戻って見学。ここの建物自体は漆職人さんのお宅ではなくて、福島一のお米屋さんのお屋敷だったとか。

このようなお金持ちのところは、たいていこのように立派な蔵座敷をお持ちになっていたようです。ここでは食事も出来るようになっていて、先ほどの観光バスの団体さんもここで食事のようでした。わたしたちは田楽のセットをいただいてここを後にしました。

車で市街地を流していると、一般のお宅とおぼしきところも、このように新しく蔵タイプの住まいをお建てになって、観光に一役買ってくださっているようでした。(市役所観光課の課長だったりしてね)

喜多方市内には美術館とか博物館とかいうところが沢山あるんです。先ほどの“会津うるし美術博物館”と同じように、個人でご商売なさっている半分おみやげ販売店みたいなものなのかもしれません。そこで次におとづれたのは、喜多方美術館。ところが、本日は休館日ということでまことに残念なことをしました。

美術館のお向かいにあった“喜多方蔵の里”と書かれた『郷土資料館』。ここは時間の都合から外から覗いただけでパスしました。

郷土資料館前のイチイの実。可愛い実ですが『果肉は甘いが、種は苦く、アルカロイドの一種タキシンが含まれ、有毒。』なんだそうです。

次に向かったところは新宮熊野神社の“長床(ながとこ)”、こここそが今日のメインテーマなのです。

ここは“ききょうやさん”のブログから情報を得ていたのです。そこで自分ではどこへも行かない“ワイフ君”を連れてきたというわけです。

きょうは生憎の曇り空でしたが、それでもシンシンと積もる雪のように、イチョウの葉は静かに長床の庭に降りたって、古のときより幾度繰り返したであろうこの荘厳で華麗な姿を見せてくれたのでした。“ききょうやさん”ありがとうね。

と静かな時間はあっという間、先ほど会津うるし美術博物館でご一緒だった観光バスの御一行様と再び巡り会うことに・・・。長床は一気に賑やかな場所へと姿を変えたのでした。

“ワイフ君”は道の駅に寄りたいということで、つぎの場所へと移動していると助手席の“ワイフ君”が何やら三重の塔が見えたというのです。

そこでまたまた寄り道をしました。ここは会津坂下町“立木観音”として有名な金塔山恵隆寺(えりゅうじ)。仁王門では立派な仁王様が睨みを利かせていました。

ご本尊は千手観音で、“ワイフ君”が『ころり観音なんだって』というので、それじゃコロリと成仏できるようにお願いしていくことにしました。

そういえば“だきつき柱”なんて書かれているので、ここに抱きついてお願いをすると叶えてもらえるのかもしれません。なんでもここは“鳥追観音”“中田観音”の二カ所と合わせ、会津ころり三観音といわれているのだそうです。

黄葉の終わった柳津の虚空蔵様をかすめて道の駅柳津へと向かいました。そうそう、その虚空蔵様でまたまた例の観光バスの御一行様と鉢合わせしたんです。きょうはとことんご縁があったようです。

結局、道の駅柳津にも“ワイフ君”の所望のものは無くて徒労に終わってしまいましたが、メインテーマの長床が綺麗だったので満足して帰路につきました。磐越自動車道から見えた猪苗代の山々には白く雪が見えました。道理で会津地方はとても寒い一日でした。

ここ喜多方もご多分に洩れずラーメンの人気店があって、そこは行列の出来る店状態です。“肉そば”なんていうのを注文すると乗せてある肉で麺が見えなかったりするほどです。

熊野神社の長床(拝殿)はこの大きなイチョウとセットでとても有名なんですよ。“ワイフ君”はどこへ連れて行っても結構喜んでくれるので、ホントありがたいです。

いつも綺麗な写真ありがとうございます。

落ち葉、銀杏の木は綺麗です。

しかし、掃除が大変ですよね。

それと銀杏の実って匂いがきついのでしょうかね~。

以前喜多方へ行ったとき、ラーメン店で長い行列ができていて、まるで宇都宮餃子店みんみんのようでしたわ。ラーメン店で行列しかも1~2時間待ち、すごい。チャーシューうまかったです。

P.S 今日も170km走りました。

蔵よりもラーメンで全国的に有名になりましたね

酒どころでもあるようですね

熊野神社 立派ですね

イチョウのじゅうたんに上に一人たたずむ女性は 「ワイフ君」さま でしょうか

奥様孝行なさいましたね

こと宗教に関しては熊野神社普及はもとより、古より現代の新興宗教にいたるまで、いかに信者の裾野を広げ多くの収入を得るかというところですから、そこに知恵と力が注がれるのは当然かもしれません。そこを会津の歴史と対比されるに思いが及ぶところが“あぶりんくさん”のすごいところですね。歴史に疎いわたしは何を見ても「すごい!」「きれい!」「面白い!」で終わってしまいます、ハハハ・・・誠に申し訳なし。

熊野神社普及は逆に当時のネットワークビジネスの心境が伝わって笑ってしまいますが

“蔵のまち”喜多方、今度はじっくりと見てみたいです。

放送は会津喜多方市からの中継で、「なぜ、喜多方が蔵の町と呼ばれるか?」というものでした。

>昔、喜多方は大火に見舞われた。その際に蔵だけが燃え残った

そういうことがあり、蔵をこぞって建てるようになり住居としても建てるようになって蔵が急増していった

という説明がありまして、現在喜多方にある蔵の数はなんと「4,100棟」もあるのだというのでした。

まさか多くても数百棟だと思っていた私はNHKのスタジオのアナウンサーともども「えええ~!」と驚いてしまいました。

まさしく、喜多方は蔵の町です

『粟まんじゅう』も作りたての温かいうちが最高で、冷めたら普通の饅頭の比ではないと思います。米沢も『そんびんラーメン』をはじめとしてラーメンの街として大々的に宣伝をされていましたね。“ケンヂさん”は太麺がお好きですか?わが家は喜多方ラーメンにあまり執着がなく、わたしなどは米沢の“ひらま”の細麺のほうがとても魅力的に感じます。川西食堂もナビに登録してあるのですが、まだ一度も行けずにいました。

今回目にした“イチイ”、あんなに沢山の実を付けたのを今まで見たことがありません。名の由来は“官位”だったのですね、勉強になりました。

栃木といえばわたしは黒羽の街並を思い浮かべますが、いずれにせよ古い町並みを残すというのはそこにお住まいになっている方々のご努力やご負担もなかなか大変なことだと思います。ああ、黒羽にも行きたいですね。

米沢はリピーターが少ない町だと思っていますが,喜多方や会津若松は対照的な街です。

若松は歴史も市民も同じ気質のはずですが,商売は若松の方がはるかに上手い。

喜多方も米沢も「ラーメンの街」として売り出しているけど,知名度が段違い平行棒。

あああ。会津に移住しようかしら。

粟饅頭は旨いし,ラーメンは太麺だし。

ちなみに「イチイ」は官位で「一位」というところから来ているそうです。岐阜・オークビレッジの稲本さんの本にありました。

会津は奥が深いですよねって、シャレじゃありませんよ。“ayaさん”愛知ですか、会津は少し遠いですけれど“ききょうやさん”のブログできっと堪能できると思いますよ。

今回のメインテーマ、長床は初めてではありませんでしたが、このイチョウが黄金色になる季節は初めてでした。“ききょうやさん”のおかげでいいものを見ました。ライトアップもいいんでしょうね。

で、必ず柳津の道の駅でおまんじゅうを買いました。栗饅頭とあわ饅頭。ドライブの友でした。

奥会津はBIKEでいつかまわりたい場所です。

(今は愛知なので・・・)