石見の伝説と歴史の物語−57(後鳥羽上皇−2)

24.6.三上皇の配流 承久の乱によって、敗れた後鳥羽上皇らは厳しく処分された。 首謀者である後鳥羽上皇は隠岐の島に配流された。なお昨年2021年は後鳥羽上皇が隠岐遷幸800年...

石見の伝説と歴史の物語−56(後鳥羽上皇−1)

24. 後鳥羽上皇 後鳥羽上皇の略歴 後鳥羽天皇は第82代天皇で、父親は高倉天皇、母親は藤原殖子である。安徳天皇は異母兄、で後の後高倉院(守貞親王)は兄である。 寿永2年(1...

石見の伝説と歴史の物語−55(治承・寿永の乱に関する逸話ー落人伝説2)

23.2. 平家落人伝説(続き) 23.2.3.程原の傳説 平教経 文治元年(1185年)壇ノ浦の合戦で平家は滅亡した。この合戦で源義経を追い詰め、...

石見の伝説と歴史の物語−54(治承・寿永の乱に関する逸話ー落人伝説1)

23.2. 平家落人伝説 平家の落人伝説は、全国で凡そ百六十カ所にあるという。 平家落人の伝説は、九州、四国、近畿地方に多い。石見においての、平家落人の伝説は鹿足郡日原、邇摩郡...

石見の伝説と歴史の物語−53(治承・寿永の乱に関する逸話ー池月)

23.2. 名馬池月 池月(生食、生唼、生月、生喰とも云う)は平安末期に軍馬として活躍した名馬である。源頼朝に献上された名馬であるが、後に頼朝は佐々木高綱にこれを与えた。宇治川の...

石見の伝説と歴史の物語−52(治承・寿永の乱に関する逸話ー佐々木高綱)

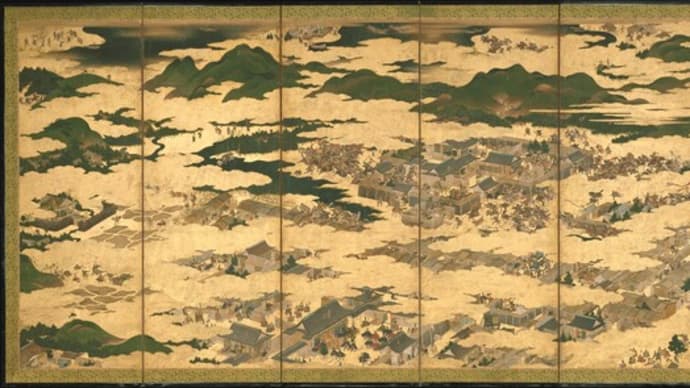

23. 治承・寿永の乱に関する逸話 治承・寿永の乱は、平安時代末期の治承4年(1180年)から元暦2年(1185年)にかけての6年間にわたる国内各地の内乱であり、平氏政権に対する...

石見の伝説と歴史の物語−51(高まる武士の地位−2)

22.3. 平治の乱 保元の乱後、院政を始めた後白河上皇の側近の二人、信西と藤原信頼が激しく対立する。 平治元年(1159年)に、藤原信頼は源義朝と結託し、平清盛が熊野詣に出か...

石見の伝説と歴史の物語−50(高まる武士の地位−1)

22. 高まる武士の地位 22.1. 伊勢平氏 昌泰元年(898年)、上総に下った高望王が平氏の祖であり、その曾孫維衡は伊勢の国に地盤を築いた。 維衡か...

石見の伝説と歴史の物語−49(院政)

21. 院政 藤原氏は天皇に娘を嫁がせ、生まれた子供を天皇にして自身は天皇が幼いときは摂政、天皇が成人したら関白という位になり、政治の実権を代々独占してきた。これを摂関政治という...

石見の伝説と歴史の物語−48(益田氏)

20. 益田氏 鎌倉、室町、戦国の時代を経て、石見国が毛利氏により統一されるまで、益田氏一族は石見に大きな影響を与えた。美濃郡の益田に本拠地を持ち、その子孫は石見の国全域で繁衍し...