71.最後に(続き)

71.2.元挺進隊員の思い

元第一中隊第二群の新井義満は当時を振り返って、戦隊誌に次のような文を寄稿している。

<要約>

戦後必死になった祖国復興のため必死になって働いた。

それは単に物質的な繁栄を目指したのではなく、自分達が嫌というほど体験させられた戦前の社会組織の不合理さと矛盾を新しいものに作り替えなければならないという願いも込めていたからである。

あの戦争体験を通じて、不合理と矛盾の追放こそ新しい時代に必要なことだという信念のようなものができていた。

そう努力することが非運に倒れた戦友に対する私達の義務だと考えて働いた。

<全文>

戦後、第二次大戦に関する出版物はまさに洪水のように町の書店に溢れました。

中には戦争賛美につながるもの、まゆつばの武勇伝あるいはまさかと思われるような軍隊内部の告発などいろいろでした。

そして概ねの戦争評論としては、国力にそぐわない無謀な開戦、大本営以下特に軍上層部の指揮の混乱と下剋上の風潮、陸海軍の不和、救い難い精神主義への過言などが指摘され、日本は敗れるべくして敗れたと結論づけています。

こうなると私達のように当時十七・八歳の少年が、国の存亡を憂いて進んで死地に身を投じた意味は何であったかと疑わざるを得なくなります。

ましてや、幾多春秋に富んだ(注1)身を水づく屍(注2)と国に捧げた多くの戦友にとってその胸中はいかばかりかと察するに余りあります。

(注1)年が若く、将来が長く続くことを意味する言葉

(注2)「水漬く屍(みずつくしかばね)」とは、万葉集の大伴家持の長歌「海ゆかば」の冒頭に登場する言葉で、海で死んだ人の死体を意味する

今、冷静に私達特幹が所属していた海上挺進戦隊なるものを振り返ったとき、その運命は余りにも悲劇的であり過ぎました。

華々しい戦果を上げるならばともかく、制空海権のない海域での部隊移動、貧弱というより丸腰に近い武装での陸上戦闘により、その多くは初期の目的を果たすことなく比島であるいは沖縄で壊滅してしまったというのが真相のようです。

当時としては、やむを得ない作戦であったとはいえ、割り切れない思いが残ります。

古来このような悲劇は、我が国の歴史上何回となく繰り返されました。抗戦か帰順か時の為政者の判断が誤った結果、会津白虎隊や二本松少年隊の悲話が明治維新史を血で彩ることになったのと同様の結果です。

死は鴻毛より軽しと断じ、あっさりと何百万人もの生命を賭けてしまった当時の国民思想は誠に浅はかなものであり、余りにも先見性が無かったと言わざるを得ません。

私達は戦後必死になって祖国復興の為に働きましたが、それは単に物質的な繁栄を目指したのではなく、自分達が嫌というほど体験させられた戦前の社会組織の不合理さと矛盾を新しいものに作り替えなければならないという願いも込めていたからだと思います。

犠牲なくして改革がないのは人間社会の悲しい宿命です。

維新前夜に流された多くの青年達の血によって近代日本が生まれたように、第二次大戦の多くの犠牲者のお陰で今日の新生日本が築かれたのだと思います。

こう考えなければ亡き戦友の霊は浮かばれません。

私自身は、敗戦直後の混乱期から長い間警察界におりました。

警察社会は何といっても百年以上の歴史を持った組織です。

ご多分に漏れず戦後その制度こそ変わったとはいえ、その伝統や習慣はまことに古色蒼然たるものを持っていました。

人事管理、教育、装備、部隊行動そのどれをとっても明治以来のものでした。

これらの問題に取り組んだとき、私の心の中ではいつも「こんなことで誰が納得するか」「こんなことで組織の力が発揮できるか」と叫び続けておりました。

あの戦争体験を通じて、不合理と矛盾の追放こそ新しい時代に必要なことだという信念のようなものができていたようです。

そう努力することが非運に倒れた戦友に対する私達の義務だという気持が心の隅にあったのだと思います。

亡き戦友との出会いと別れ、それは四十数年前の僅か一年足らずの間の出来事でした。

それにも拘らずその一人ひとりの面影は今も鮮やかに脳裏に刻みつけられております。

今、年齢的に私達は漸く社会の第一線から退こうとしております。

戦後の過去を振り返り、その生き方について亡き戦友に恥づるところが無かったかと反省するとき、内心忸怩たるものがあります。

これからもなお、生ある限り社会の一員としての責任を果たすことが、生き残った者の務めであると考えております。

志願して軍人になった人、採用試験を受けて任官した人達は勿論のこと、徴兵で軍隊に入った人々の多くは国防を意識していたが、儘にならなかった。

その思いは、そのまま戦後日本復興に向けられた。

戦後日本の奇跡的な復興の一因は戦争からの帰還兵達の努力や頑張り使命感等によるものといって言い過ぎではないだろう。

71.3.望洋

任務地への出航前の訓練及び集結地として広島県江田島に第十教育隊基地が作られた。

ここで、出航の態勢が整うまで待機し訓練が行われたのである。

海上挺進第四戦隊は、昭和19年9月13日に宇品(広島市)で正式に編成され、江田島に向かった。

<第四戦隊出陣式 江田島幸ノ浦>

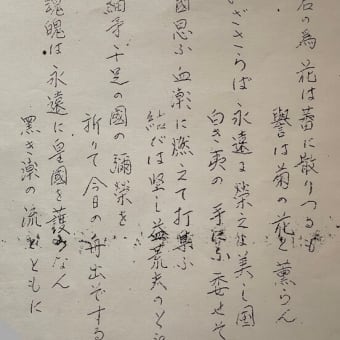

このとき、第四戦隊戦隊長金子昌攻少佐は、全隊員の句を集め「望洋」という句集を編集した。

この内容は既述しているが、次にその一部を再掲する。

<金山少佐の巻頭語>

秋風颯々として濤聲を交え明月皓々として孤島に清き處、江田島の一角に在りて悠久三千年の国体を思ひ、

日夜出陣を待つ若武者の感慨幾何ならんか

皇国正に荒廃の秋、噫今にして立たずんば何時の日をか期せん吾人の屍を以て、皇国の垣とし吾人の魂魄を以て皇国の空を擁護するは今にあらずや

それ目を開きて静観せよ、眼前に廣がる祖国の山野を見よ、彼の果てしなき海原、耳に響く松藾の響一として皇国の姿たらざるはなし

国破山河在、城春草木青

皇国破れ去りて山河の存するを得んや、皇城亡び行きて草木の萌え出づるなし、想起せよ無窮の国体と悠久の歴史を

而して再顧せよ、彼の山河を

今此処に歌集を編して望洋と名付く、渺洋たる大海の轟を聞け、濤聲の砕くる中に無限の悦びあり、且怒りのほとばしるあり、海に生き海に死するますらを

往け往け顧はせず水漬く屍となりて皇基を護らん哉

「望洋」とは

「望洋」は次の様な意味を持つ言葉である。

1)あまりに広々としているために見当のつかないさま

2)遠くをながめるさま

「望洋興嘆」という四字熟語がある。

この言葉は、荘子の「秋水」に由来する。

河の神である河伯が、黄河の広大さに満足していたが、北海に出て、その広大さに驚き、自分の小ささを嘆いた故事からきているという。

河伯は、大海の広大さを前に、自分の知識や能力の限界を感じ、嘆き悲しんだ。

これは、あまりにも広大で、自分の力ではどうにもならないものを見て、嘆きあきれることを意味するという。

察するに、句集に「望洋」と名付けたのは、自分の力ではどうにもならない運命を潔く受け入れようという心構えを示し、決して無駄死にではないと、信じようとしたのかもしれない。

望洋(完)