20. 益田氏

鎌倉、室町、戦国の時代を経て、石見国が毛利氏により統一されるまで、益田氏一族は石見に大きな影響を与えた。

美濃郡の益田に本拠地を持ち、その子孫は石見の国全域で繁衍した。

益田氏の祖は藤原定通といい、石見に来て、下府に住むようになってから御神本国兼と称した。

20.1. 御神本国兼

島根懸史、島根懸誌、石見誌、邑智郡誌、石見由来記では、この藤原定通に関する記述はまちまちである。

・島根懸史には石見国司としての記載はない。

・島根懸誌では、名前を括弧で囲み、「任命不明」としている。

・邑智郡誌では

「藤原定通を永久二年六月来」

として歴代の石見国守として、一覧表に記載しているが、「六国史には守を記さぬ者」として注意書きをしている。

*六国史:奈良・平安時代に編纂された『日本書紀』『続日本紀』『日本後紀』『続日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代実録』

・石見誌では

「永久二年(1114年)六月藤原定道石見守に任ず。

従二位大納言定道罪有左遷せられて、益田庄一宮浜に居り、後下府国庁に住み、上府の御神本明神を尊敬し、御神本国兼と称(萩藩閥閲録)」

・石見国由来記では

「赴任当初は美濃郡益田の庄に居り、保安三年(1123年)に那珂郡伊甘の郷に移った」

しかし、最近この肩書きの記録を次の点から懐疑的にみるようになっている。

・国司の正式な記録にないこと

・「公卿補任」に記録がない

・石見の国は「中」の格付けの国であるので、国守は正六位以下でなくてはならないこと

・中央の官吏として、石見国に赴任したのであれば、国庁の所在地に最初から来なければならない

藤原定通(後の御神本国兼)の父について

一方、史料によっては、この藤原定通の父の名前が異なっている。

藤原定通の父として、藤原定隆、藤原有隆、藤原公通と宗季と少なくとも4名いる。

これらの父親候補の経歴(生年と子供の名前)を調べた。

①藤原有定(1043年〜1094年) :男の子に国兼という名前有り

②藤原公通(1117年〜1173年) :子供の名前に、定通も国兼も無し

③藤原定隆(1134年〜1170年) :子供の名前に、定通も国兼も無し

④藤原宗季(生年は不明、祖父の宗家は(1139年〜1189年))

藤原定通(後の御神本国兼)の生年は不明だが、仮に永久二年(1114年)に石見守に任ぜられたとすれば、その時の年齢は30歳を超えているはずであり、生年は西暦1070年前後である。

そう考えると、父親の候補は①の藤原有定か?

しかし、歴史史料の系図には、残したくない情報が削除され、時に権威づけのための情報が付加されることが、往々にしてある。

経歴などの胡散くささを見ると、先祖を藤原氏に仮託しようとした、作意も感じられる。

以上のことを考慮すると、益田周辺の豪族が、多年の間に藤原氏出自の石見国司と縁故を結んで所領地を拡大していった。

力を付けた豪族が次に欲しくなるのは、由緒ある名前である。そこで、石見の国司を通じて

藤原家の養子になったのではないかと思うのである。

藤原有定は藤原北家・真夏流、日野氏の家系である。

ともあれ、益田氏の祖である御神本国兼(藤原定通)は当初の肩書きはどうであれ、石見で勢力を伸ばしていったのは間違いない。

室町時代には長門の大内氏の傘下となり、大内氏が毛利氏に破れると毛利に従属した。

そして、江戸時代には長州毛利藩の家老として幕末まで続いていった。

20.2. 益田氏一族

伊甘の郷に居を構えた御神本国兼(藤原定通)はそのまま土着した。

その後、四代兼高(国兼→兼直→兼栄→兼高)の時に源平の戦いの際、源頼朝方について、治承・寿永の乱の軍功により建仁二年(1202年) 石見守護佐々木定綱に替り守護となった。

以後だんだん勢力を持ち、 建久三年(1192年)美濃郡益田に移住して御神本を改め益田氏を名乗り翌年七尾山上に益田城を築いた。その後益田惣領家として、 三隅・福屋・周布氏の庶子家に分かれていったのである。

<貞応2年(1223年)頃の益田氏一族領>

(原慶三氏の「益田氏系図の研究---中世前期益田氏の実像を求めて---](2013年3月)より)

慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いに敗れた毛利輝元は周防国・長門国の2ヶ国へ減封されると、益田元祥も毛利氏に従って長門須佐へと移り、七尾城は廃城となった。

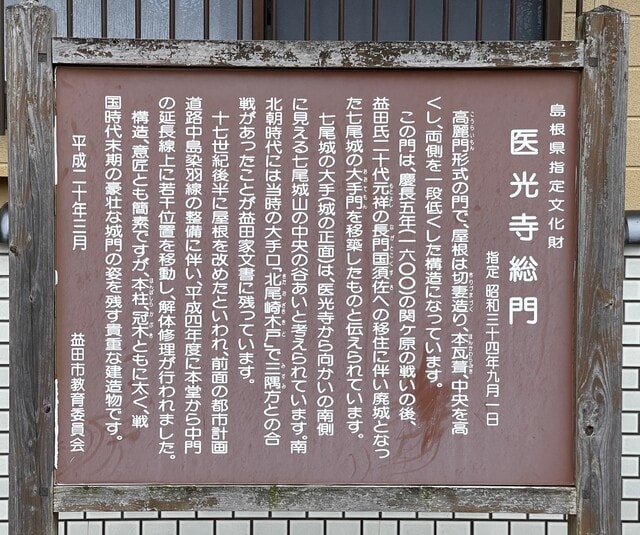

廃城時に、城の大手門は医光寺に移築されて総門としてなって現存しており、「医光寺総門」として昭和36年(1961年)に島根県の指定文化財とされた。

20.2.1. 三隅家創立

寛喜元年(1229年)、益田兼栄の子兼信が分家して三隅氏と名乗った。

当時、 益田本家の当主はすでに兼季 (兼高の長子)であり、兼信もすでに三隅・木束(現在、浜田市弥栄町木都賀)・永安(現在、浜田市弥栄町長安本郷)など各地の地頭の地位を得ており、居住地三隅の名称をとって「氏」とし、一家の独立を父から許された。

20.2.2. 福屋家創立

福元年(1233年) 福屋 ( 現、浜田市旭町今市) 鳥井(現、大田市鳥井)、福光(現、大田市温泉津町福光)の地頭であった兼広が、その居住地の名称をとって独立、福屋氏を称することを許された。

20.2.3. 周布家等の創立

益田兼季の子兼時が宗家益田氏を嗣ぎ、兼時の弟兼定は、文永年間(1264〜1274年)に 周布郷 (現、浜田市周布町)に移居し、 周布家を創立した。

同じく兼時の弟兼直は末元氏を、兼忠は丸茂氏を、兼政は田村氏を、経は越生氏と称するようになった。

20.3. 萬福寺

清龍山萬福寺は益田氏の菩提樹であった。

萬福寺は、平安時代に建立され、安福寺(天台宗)と号し、益田川河口付近にあった。

万寿3年 (1026年)、大津波のために流失、その後、小庵を建てて法灯を守っていた。

元応9 年 (1319年) に遊行4代呑海上人が当地に下向入寺の際、時宗の道場になった。

応安7年(1374年)、益田七尾城11代城主・益田越中守兼見が現在の地に移築して、 萬福寺と改称し、寺領31石を与えて益田家の菩提寺と定めた。

文明11年 (1479年)、15代城主・益田越中守兼尭は画聖雪舟を益田に招き、堂後に石庭を造らせた。

また、慶応2年(1866年)、 第2次長州征伐・益田口戦争の際、当山は幕府軍の陣営となり、兵火のために総門は焼失したが、幸いに本堂・庫 裏にその類を及ぼすことなく、現在に至っている。

<萬福寺本堂(国重要文化財)>

<雪舟庭園>

<二河白道図(国重要文化財)鎌倉時代>

<長州征伐・益田口戦争時の弾丸の痕>

<続く>