※ 画像のクレジットは文末をご参照ください。

ペ チ カ

原曲

詞・北原白秋 曲・山田耕筰

1925(大14)

原曲

詞・北原白秋 曲・山田耕筰

1925(大14)

ゆぎこふるばげ もすれなペツカ

ペツカもえろじゃ はなすこすべす

むがすむがすこ もえろじゃペツカ

ゆぎこふるばげ もすれなペツカ

ペツカもえろじゃ すばえるおもで

くりやくりやど よんでらじゃペツカ

ゆぎこふるばげ もすれなペツカ

ペツカもえろじゃ すぐはるくらね

はからやなぎも めこでらペツカ

ゆぎこふるばげ もすれなペツカ

ペツカもえろじゃ だえだがくらね

おぎゃぐさまだべ うれすなペツカ

ゆぎこふるばげ もすれなペツカ

ペツカもえろじゃ はなすこすべす

すのごパツパツ はねろじゃペツカ

ペツカもえろじゃ はなすこすべす

むがすむがすこ もえろじゃペツカ

ゆぎこふるばげ もすれなペツカ

ペツカもえろじゃ すばえるおもで

くりやくりやど よんでらじゃペツカ

ゆぎこふるばげ もすれなペツカ

ペツカもえろじゃ すぐはるくらね

はからやなぎも めこでらペツカ

ゆぎこふるばげ もすれなペツカ

ペツカもえろじゃ だえだがくらね

おぎゃぐさまだべ うれすなペツカ

ゆぎこふるばげ もすれなペツカ

ペツカもえろじゃ はなすこすべす

すのごパツパツ はねろじゃペツカ

「子供の村」

初出「満州唱歌集 尋常科第一・二学年用」1924(大13)

初出「満州唱歌集 尋常科第一・二学年用」1924(大13)

♪

この詞の舞台は旧満州です。

本土とは大きく違う生活や風土に、満州独自の唱歌を編纂するため、白秋先生ら当時の著名な作家を実際に現地に招いて作品を作ってもらい成立したのが「満州唱歌集」。

満州の子らは、文部省唱歌に出てくる「井戸,イネ,田んぼ,田植え,縁側,わらじ,みの,梅雨,村の鎮守」といったことばに実感が持てずにいた(編集担当・石森延男氏による)のだそうです。

原詞2段3行めの「くりやくりや」は、満州の冬の風物詩「焼き栗」売りの呼び声だというのが真相のようです。

蝉坊は当初上方ことばかと誤断して「くりばくりば」と訳してしまい、まことに調べ不足なことでした。

厳冬の満州でのロシア式暖炉の生活のほのぼのとした温もりを、子供の視線でみごとに切り取った詞、温かで清らか、豊かでゆったりとした時間の流れを感じさせるメロディ。

白秋先生と耕筰先生、偉大な名コンビによる名曲・作品群をはじめ、日本の童謡は軍事国家近代日本史にあって、特筆すべき英知の賜物。

童謡は、楽しさや優しさ、懐かしさや思いやりなど、日本の美意識と平和を願う心の原点であり、昨今ますますよく取り沙汰される浮世絵同様、世界に誇る近代文化遺産だと常々考えています。

そういえば30年近く前、出張の帰りに福岡・柳川の「白秋生家・記念館」や「立花氏庭園・御花」を訪ね、生まれて初めて鰻の白焼というものを味わったことを想い出しました。

本土とは大きく違う生活や風土に、満州独自の唱歌を編纂するため、白秋先生ら当時の著名な作家を実際に現地に招いて作品を作ってもらい成立したのが「満州唱歌集」。

満州の子らは、文部省唱歌に出てくる「井戸,イネ,田んぼ,田植え,縁側,わらじ,みの,梅雨,村の鎮守」といったことばに実感が持てずにいた(編集担当・石森延男氏による)のだそうです。

原詞2段3行めの「くりやくりや」は、満州の冬の風物詩「焼き栗」売りの呼び声だというのが真相のようです。

蝉坊は当初上方ことばかと誤断して「くりばくりば」と訳してしまい、まことに調べ不足なことでした。

厳冬の満州でのロシア式暖炉の生活のほのぼのとした温もりを、子供の視線でみごとに切り取った詞、温かで清らか、豊かでゆったりとした時間の流れを感じさせるメロディ。

白秋先生と耕筰先生、偉大な名コンビによる名曲・作品群をはじめ、日本の童謡は軍事国家近代日本史にあって、特筆すべき英知の賜物。

童謡は、楽しさや優しさ、懐かしさや思いやりなど、日本の美意識と平和を願う心の原点であり、昨今ますますよく取り沙汰される浮世絵同様、世界に誇る近代文化遺産だと常々考えています。

そういえば30年近く前、出張の帰りに福岡・柳川の「白秋生家・記念館」や「立花氏庭園・御花」を訪ね、生まれて初めて鰻の白焼というものを味わったことを想い出しました。

♪

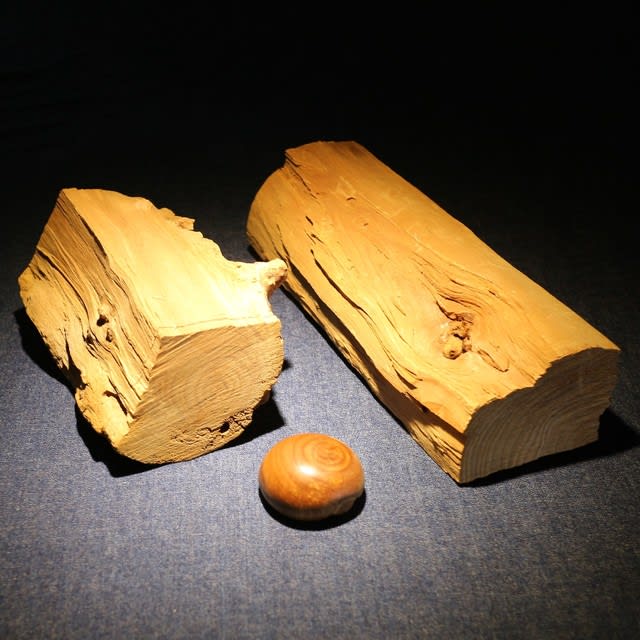

※ 画像は、亡母の実家(青森市岡町)のリンゴ園に生えていたリンゴ(国光=雪の下か?)の古樹を割った「薪=焚き木」です。

二十数年前、冬場の燃料として蓄えられていたものを、「削り出し」の材料として惣領のF夫さんから頂いてきました。

手前の丸いものは、そのころ蝉坊が左側の材木から削り出した「シイタケ(どんこ)」のつ・も・り。

リンゴは浮世絵の版木に使用されるサクラなどと同じバラ科の植物。

磨き上げると硬く輝き出します。

まことに残念なことながら、すでにリンゴ園は廃業された由。

童謡「ペチカ」の訳に取り組んだお蔭で、20年来木材BOXに眠っていたリンゴの樹を、ネット上に公開することができました。

今となってはただの「薪ざっぽう/津軽ではジャパキ」でさえ、蝉坊にとっては大切な「重要文化財」=宝物なのです。

二十数年前、冬場の燃料として蓄えられていたものを、「削り出し」の材料として惣領のF夫さんから頂いてきました。

手前の丸いものは、そのころ蝉坊が左側の材木から削り出した「シイタケ(どんこ)」のつ・も・り。

リンゴは浮世絵の版木に使用されるサクラなどと同じバラ科の植物。

磨き上げると硬く輝き出します。

まことに残念なことながら、すでにリンゴ園は廃業された由。

童謡「ペチカ」の訳に取り組んだお蔭で、20年来木材BOXに眠っていたリンゴの樹を、ネット上に公開することができました。

今となってはただの「薪ざっぽう/津軽ではジャパキ」でさえ、蝉坊にとっては大切な「重要文化財」=宝物なのです。

♪

栗の実を眺めただけの秋が往き 蝉坊

♪

《 関連ブログ 》

● けやぐ柳会「月刊けやぐ」電子版

会員の投句作品と互選句の掲示板。

http://blog.goo.ne.jp/keyagu0123

● ただの蚤助「けやぐの広場」

川柳と音楽、映画フリークの独り言。

http://blog.goo.ne.jp/keyagu575

栗の実を眺めただけの秋が往き 蝉坊

♪

《 関連ブログ 》

● けやぐ柳会「月刊けやぐ」電子版

会員の投句作品と互選句の掲示板。

http://blog.goo.ne.jp/keyagu0123

● ただの蚤助「けやぐの広場」

川柳と音楽、映画フリークの独り言。

http://blog.goo.ne.jp/keyagu575