女鳥王説話

仁徳天皇時代の話として、女鳥王(雌鳥皇女)と速総別王(隼別皇子)が天皇との確執の末に敗れる話が記紀に残されている。両者で少し言い回しが異なるが本筋に変わりはない(注1)。

本稿では、古事記の話を中心に考える。女鳥王は天皇ではなく速総別王と結婚して歌を歌った。すると天皇は軍隊を動員して殺害しようとしてきた。ともに逃げたが、追いつかれてあえなく殺された。その一連の出来事が語られている。実際、それしか書かれていない。今日の人の先入観を排し、言い伝えられたお話を、文字がわからないから聞くしかなかった当時の人々にどう映っていたかを明らかにする(注2)。

頓智話(咄・噺・譚)としてのアプローチ

多妻制が当たり前の時代であったが、女鳥王は天皇の妻になることを拒んだ。前妻の皇后が嫉妬深いから嫌だと言い、仲人として来ていた隼別王と結婚した。女好きの大雀王(仁徳天皇)が嫌なのか、皇后の石之日売命が嫌なのかといった痴話話が書いてあるわけではない。頓智話(咄・噺・譚)が書いてある。

言い伝えの話(story)は歴史(history)そのものではない。おもしろい話が創られている。そうしないと覚えられず、伝えられず、世の中に広まることはない。稗田阿礼はよく覚えていたとされるが、勉強が得意で科挙に合格したといった人物ではない。天武天皇が話して聞かせた言い伝えをよく諳んじただけで、おそらく字の読み書きはできなかったであろう。未だヤマトコトバを漢字で書く方法が定まっていなかったから、太安万侶はたいへん苦労しながら工夫して書いている。むしろ、記録する術を持たなかったから、記憶がすべての言語空間が構成されていたと考えられる。言い伝えは広く知られていて、ヤマト朝廷に関係のあるほとんどすべての人々の共通認識となっていた。話を人々が共有してはじめて無文字社会は成り立つ。皆が知っている言い伝えが底流にあるから社会は意味を成し、存立しつづけられる。その関係が形成されている空間がヤマトコトバの語圏、すなわちヤマト朝廷の勢力圏ということになる。非識字率がほぼ100%の時代の様相を伝えるのが記紀に残されている説話群である。

記紀に、女鳥王の、「雲雀は 天に翔る 高行くや 速総別 雀取らさね」(記68)、隼別王の舎人の、「隼は 天に上り 飛び翔り 斎が上の 鷦鷯取らさね」(紀60)という「歌」を天皇が聞いて、二人を殺そうとしている。仁徳記では軍隊を興し、仁徳紀では刺客を送っている。女鳥王(雌鳥皇女)、速総別王(隼別皇子)側に謀反の動きは記されていない。女鳥王(雌鳥皇女)は機を織っているし、速総別王(隼別皇子)は媒酌人の使いになるほどに天皇の舎人と化している。二人とも、いわば部屋住みの身分である。天皇がひとり怒って殺しにかかっている。そう記されているのだからそう捉えなくてはならない(注3)。

話の主役たち三人の名は鳥に関するものばかりである。

仁徳天皇の名、大雀命(大鷦鷯天皇)のサザキについては、新撰字鏡に「鷯 聊音、鷦、加也久支、又佐々岐」、和名抄に「鷦鷯 文選鷦鷯賦に云はく、鷦鷯〈焦遼の二音、佐々岐〉は小鳥なり、蒿莱の間に生れ、藩籬の下に長ずといふ。」とある。現在いうミソサザイのこととされる。他方、速総別王(隼別皇子)のハヤブサは、現在いうハヤブサである。和名抄に、「鶻 斐務齊切韻に云はく、鶻〈音は骨、波夜布佐〉は鷹の属なり、隼〈音は笋、和名は上に同じ〉は鷙鳥なり、大名に祝鳩といふ。」とある。では、女鳥王の女鳥の鳥の種類は何か。話は、どちらの妻になるかということである。当たり前のことだが、サザキの♂、ハヤブサの♂と番いになれるのは、それぞれサザキの♀、ハヤブサの♀である。すなわち、何の種類かわからないが鳥の♀であることを示すから「女鳥王」となっている。女鳥王はサザキの♀にはならずに、ハヤブサの♀になることを選んだ、というお話である(注4)。

女鳥(王)については、メドリ、メトリと清濁通用していたのではないか。女鳥(王)の訓みがメトリと清音で訓まれれば、なるほど「娶り」の話であると納得されよう。「娶り」とは、妻取りの意であるとされ、名義抄に「娶 メトル」とある。トリ(取)のトは甲乙両方あり、トリ(鳥)のトは乙類である。妻取り、と言っても通じる。記66番歌の「売杼理」の「杼」の字は通常ド(乙類)と濁音であるが、「明かして通れ(阿加斯弖杼富礼)」(記86)、「言挙げせずとも(許登安氣世受杼母)」(万4124)といった用例もある。乙類のト・ドの両方に当てられている(注5)。紀59番歌の「謎廼利」はメドリ(ドは乙類)と濁音で訓まれている。いずれにせよ、娶りの話だから、メトリ、ないし、メドリという名前に仕立ててあると考えることができる。笑い話としてうまくできている。

のろまな天皇

最初に天皇は、自分の奥さんになってくれないかと女鳥王に打診するに当たり、異母弟の速総別王を媒(注6)として使いに寄こしている。異母妹に対して自分で求婚に行かず、弟を媒酌人として立てている。立場として叔父ぐらいを媒酌人として使いに寄こすならともかく、年下の弟を寄こして恥ずかしくないか。女鳥王は、「大后の強きに因りて、八田若郎女を治め賜はず」などと理由をつけて断っている。古訓のオズキは「強し」という形容詞で、殺伐なほど気の強い様を表わす(注7)。天皇の夫婦関係だから、大后の気が絶対的に強いということではなく、相対的に天皇の気が弱いということを物語っている。継妹の女鳥王にしてみれば、直接、告白できない気弱な男などこちらから願い下げということになる。古語拾遺に、「天鈿女命〔古語に、天乃於須女といふ。其の神、強く悍く猛く固し。故、以て名と為。今の俗に、強き女を於須志と謂ふは、此の縁なり〕」とある。オズシはまた、オゾシともいい、オゾマシイという形にも展開している。そのオゾシは、人に対して畏怖と嫌悪の思いを持たせるような性格をいう。とともに、オソシ(遅・鈍、ソは乙類)という形容詞の、頭の働きが鈍いこと、気づくのが遅いこと、愚かなことを表す用法にも通用した。オゾシに上代の文献的用例は見られず、ゾの甲乙を決め難いが、通用していたことから考えておそらく乙類であろう。つまり、女鳥王は、そもそもからして天皇が、自分の腹違いとはいえ妹に対して、おっかなびっくり弟を介してしか話ができない気弱さが嫌になっているのである(注8)。だから、後で何を言って来たってそれはもうオソシ(遅)であり、言ってくるような間抜けはオソシ(鈍)なのである。その状況を一気呵成に進めて固定化し、速総別王と一緒になっている。だから、速総別王と書いてある。わかりやすいように太安万侶は工夫している。

時間の進むのが、天皇は遅く、女鳥王は速い。まどろっこしいことしないで頂戴と思って速総別王と結婚している。周回遅れで天皇は女鳥王のもとへやって来る。「爾、天皇、直幸二女鳥王之所レ坐而、坐二其殿戸之閾上一。於レ是、女鳥王、坐レ機而織レ服。」という状況である。男として、本当にアンポンタンなのであろう。タダニ(直)というのは直接来たということである。最初からそうすればいいことである。このタダニは、何の思案もせずに、阿呆面さげて、という意味にとれる。呆れてものも言えない相手だと思ったであろう。その天皇は歌いかけてくる。「女鳥の 我が大君の 織ろす服 誰が料ろかも」(記66)。この歌については、これまで、天皇を称賛しないはずはないとの思い込みから疑念が抱かれていた(注9)。しかし、事は男女の仲のことである。身分は必ずしも関係しない。いわゆる殿のお手がついた場合でも、逃げられたり、逆に刺し殺されたりすることもある。古今を問わず、男女の関係が地位や名誉や金で何とかなるとは限らない。

記では、はじめから、のろまな男を語るためにそういう歌い方に仕立てられている。見事な台詞づけである。あなた様が織っていらっしゃるハタ(服)は、どなたのためのものですかだって。呆れるではないか、うすのろ間抜け。「高行くや 速総別の 御襲衣料」。新編全集本古事記は、「速総別王の襲衣を織っているのだと答えるのは結婚したことを明らかにするもの。そこには天皇への反発と、挑発的な語気がある。」(300頁)と解している。ただし、この挑発的な語気は、あんたはずいぶん鈍感ね、と馬鹿にしているのである。天皇の問い掛けの言葉に、機織りで織られた布帛を指すハタという言葉が使われている(注10)。天皇の、「誰が料ろかも」に対して、女鳥王は、「速総別の 御襲衣料」と畳みかけ返している(注11)。「速総別の料」という答えではない。タネ(料)はもと「種」と同じ語、ガネ(料)は、もと「兼」に由来する語である。「種」はまだ芽が出ていないが、「兼」はすでに予定されたことを示す語である。白川1995.に、「国語の「かぬ」には合せる意と予測の意とがある。〔万葉〕「豫〓(兼の旧字体)而知者」〔九四八〕は「豫め〓ねて知りせば」とよみ、ことを予知する意である。」(239頁)という的を射た用例をあげられている。もう行き先は決まっているの、あなたのではないの、ほとんど終わりにさしかかっているでしょ、見ればわかるじゃない、ふつうとは少し違う織り上がりでしょ、スケベ根性丸出しの人の肌着じゃないのよ、ということである。本当にオソシと思うから、仕上げる衣服の名も襲衣(ソは乙類)なのである。襲衣は、旅や神事に使う、衣服の上から被り着るマントのような上着である。

延喜式・神宮太神宮式の太神宮装束に、「帛意須比八條〈長さ二丈五尺、広さ二幅〉」とある。広さが「二幅」とあるのは、織物として機織り機で織り上げた布を2つ、倍の幅につなげていることを表すのであろう。長さが二丈五尺とあるから、それだけ縫いあわせたということらしい。上着だから厚地の生地で、幅も広く、機織りに相当な時間がかかった。機織りしていた数か月間、もうとっくに速総別王とラブラブな関係なのに、今頃になって天皇は現れて誰のために機織りをしているのかと宣った。ばかばかしくなる。オソシ(遅・鈍)→襲衣である。長時間の骨の折れる機織り仕事であった(注12)。うまい道具仕立てである。紀では、この襲衣に焦点を当て、用途が旅と神事にあることから伊勢神宮へ逃げる話にしている。小道具から筋立てを決めている。

それに対して、天皇は還っていく。「故、天皇、知二其情一、還二-入宮一。」ちょうどそのとき、速総別王が来たので、「其妻」と既成事実化している女鳥王は、「雲雀は 天に翔る 高行くや 速総別 雀取らさね」と歌っている。天皇はこの歌を聞いて、すぐに軍隊を興して殺そうと思ったと書いてある。どうして「還二-入宮一」と書いてあるのに「聞二此歌一」とあるのか。それは、天皇が、すべてにおいてオソシ(遅)だからである。お還りになって宮に入られていたと思ったら、まだ、そこら辺をうろうろしていて聞かれてしまった。

天皇がぐずぐずしているとも知らずに女鳥王のところへ速総別王が「到来」した。原文に、「此時、其夫速総別王到来之時、其妻女鳥王歌曰、」とある。新編全集本古事記に、「「時に」が重なるのは異例の構文となる。「到来之」の「之」は文末助辞とみ」(301頁)る解釈をするが、そうではない。「時」という言葉をを俎上に上げている。オソシ(遅)というのは、時計の針は人によって進み方が違うことを表す言葉である。二つのものを比較する際には、前を基準にして後のものをいうのがオソシ(遅)であり、反対に前のものはハヤシ(速)やトシ(疾・捷)である。つまり、ふつうの時間の進み方である女鳥王や速総別王タイムでなら天皇はもう宮入りしているはずなのにまだ残っていたのである。だから「時」がダブって書かれており、歌を天皇に聞かれてしまったと教えている。太安万侶の書きぶりは冴えている。

紀のほうでは、「乃語之曰、孰二捷鷦鷯与レ隼焉。曰、隼捷也。乃皇子曰、是我所レ先也。」と説明されている。最後の部分は、「是、我が先てる所なり。」と訓まれてきた。「隼は捷し」だから自分のほうが先に行くのだと言っていると解されている。そのような当たり前のことを念を押すためにわざわざ述べられているのだろうか。この部分は、「是、我が先たるるなり。」と訓み、ハヤブサの口の先が嘴縁突起と呼ばれる形をしていて、口の先で獲物を捕らえ肉を断つのに適しているという特長を有しているからサキダツのだと論証しているものと考えられる。

立ち聞きされる建物

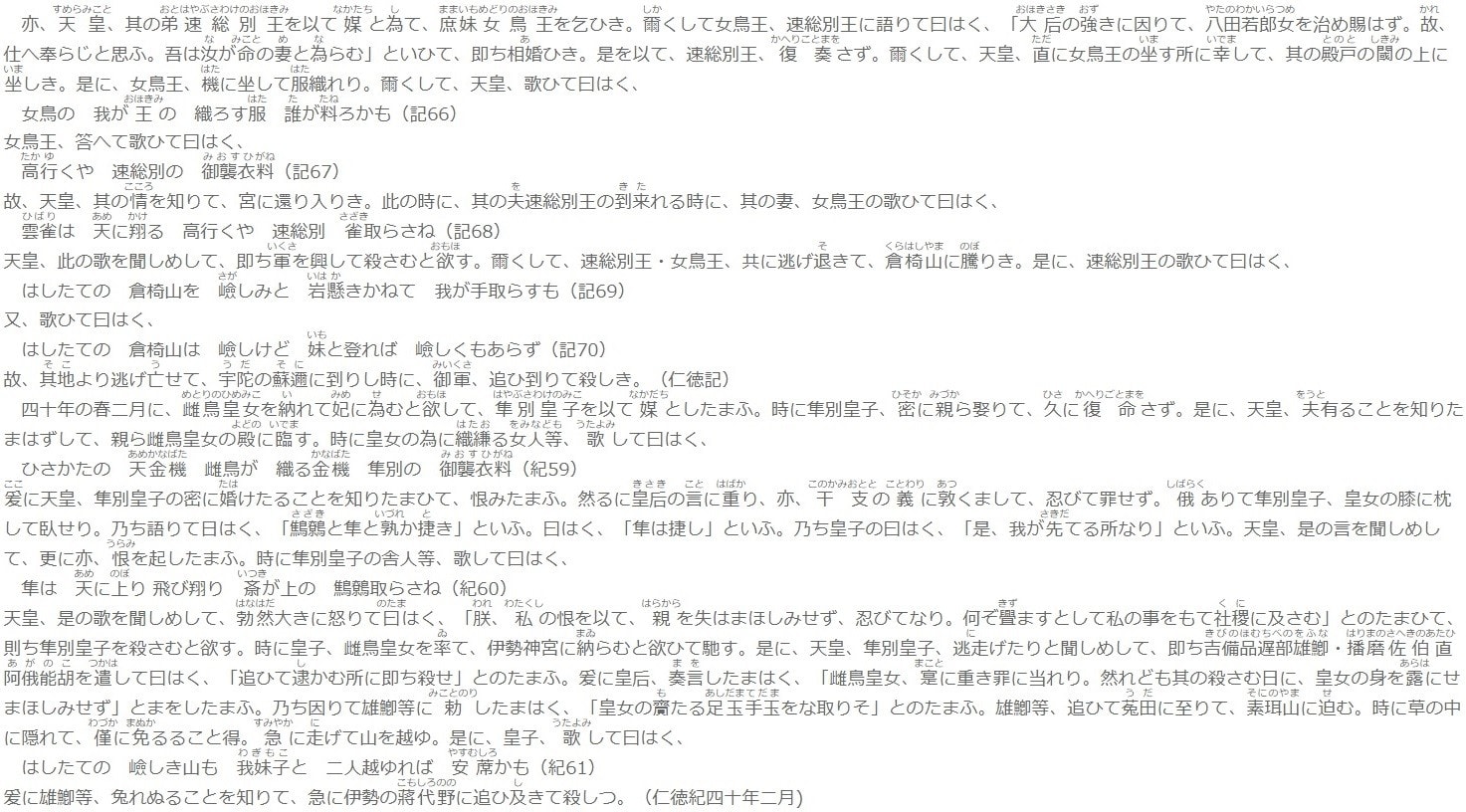

「時」がダブり、天皇が還った「時」と速総別王が到来した「時」とが同じとはどのような状況か。容易に想像がつかないことは伝達されないから、具体的に起こりえない設定は行われないだろう。出入口で鉢合わせにならない造りの建物ということになる。女鳥王が機織りをしている機殿(機屋)の出入口が一つの場合、「時」は重なることはないが、二つあるのなら、天皇の出て行った口と、速総別王が入って来た口とが異なり、出くわすことはない。そのような建物は考古学で検証されている。

浅川2013.に、「戸口の復元は、これまで高床倉庫で試みられてきたが、平地土間式の大型建物では高床倉庫の戸口を採用するのが難しく、一般的には突き上げ戸や外し戸などを用いた復元が少なくない。しかし、今回[青谷上寺地遺跡]は幸運にも角柱と戸口の材に恵まれ、本格的な片開戸を復元することができた。」、「青谷上寺地遺跡の蹴放(もしくは楣)は、必ずしも完全な姿をとどめているわけではない。しかし、両端の角柱にはめ込む仕口を備え、扉板両脇の方立を納める决溝や扉の軸受穴も確認できる。この蹴放(もしくは楣)が角柱と複合しているのはあきらかであり、……蹴放(もしくは楣)の正面側には、同心円状の模様が刻みこまれている。」(70頁)とある。

青谷上寺地遺跡建物復原イメージ(Lablog 2G様「アイアンロード」http://asaxlablog.blog.fc2.com/blog-entry-2166.html、2023年12月4日閲覧)

青谷上寺地遺跡建物復原イメージ(Lablog 2G様「アイアンロード」http://asaxlablog.blog.fc2.com/blog-entry-2166.html、2023年12月4日閲覧)

建物の妻側に二つの片開きドアがついている。内部はワンルームである。復元モデルでは、3.84m×8.12mと広いから、今考えている機殿(機屋)そのものと俄かには定められないかもしれないが、機の道具や製糸にまつわる道具(紡錘車や桛)、材料(麻、苧麻、巻子)が保管されていたとも考えられる。建物の妻側に開き戸となる扉が二つついている。どちらの妻になるかという意を暗示する設定である。開き戸はパタパタと開け閉めする。機はハタである。パタパタ織っているからハタという。古代の音韻では、ハタは pata に近いものがあるとされる。高機は中国を起源として伝わった。中国で機と呼ばれていたものが、ヤマトコトバにハタと言っている。文字がないのだから、これは何ですかと隣村の人に聞かれた時、キですと答えても相手に意味は伝わらない。パタパタして織るものだからハタというのだよ、と新語を造って答えたのではないか。むろん、言葉の語源はわかるものではなく、他の説もある。筆者は、語源説ではなく、この女鳥王の話において、ハタという言葉をそのように捉えて創作していると考える。

ハタという語には、「将~、将~」という言い方で使う副詞がある。あるいはまた、それともまた、と仮設しておいて、一方を選択するために使う言葉である。AかそれともBかという選択の意味に発し、もし、あるいは、おそらく、などの意へ展開する。漢語の用例では中国六朝時代の俗語として見られるという。ヤマトコトバのこのハタについては、時代別国語大辞典に、「語源的に端・辺などに関係のある語であろう。」(580頁)とある。筆者は、語源という立場に立たないものの、上代の語感として「鰭」や「機」との洒落も見て取れる。左右のどちら側にもあって二つあるのが魚の鰭である。機は、左右のどちらからも梭を入れて反対側の端を通り抜けさせ織り進める。足を踏みかえて経糸を上下させて緯糸をくぐらせるのである。その動きのなかでパタパタと音がする。擬音語、擬態語から、ハタという語が生まれているように思える。機の場合、梭を追いかけて頭を左右に振り見ながら織っている。

汝や将我に先だちて行かむ。抑我や汝に先だちて行かむ。(神代紀第九段一書第一)

為当此間に留らむと欲ふや。為当本郷に向なむと欲ふや。(欽明紀十六年二月)

神さぶと 否とにはあらね はたやはた かくして後に さぶしけむかも(万762)

痩す痩すも 生けらばあらむを はたやはた 鰻を捕ると 川に流るな(万3854)

どうしてそのようなパタパタする言い方になったのか、由来は謎であるが、二つドアの建物は「将~、将~」という言い方にふさわしい。建物の一面に二つ扉のある建物は、ハタ(服)を織るハタ(機)を置く機殿(機屋)と、言葉の上で似通っている。つまり、天皇が還ったというのは右側の扉を出て行ったということ、速総別王が来たというのは左側の扉から入ってきたということである。扉をパタパタと開け閉てしている。その際、絵巻物の異時同図法が採用されると、出て行った図を描いた右側の扉部分を見てから巻き直して左側の扉部分を見ると入ってきたところとなる。それで話を進めている。だから「時」という語がダブっている。両方を見渡せるように俯瞰してみると、天皇はまだ還りきっておらず、速総別王はすでに入って来てしまっている。そこで歌を歌ってしまったから、天皇は還る間際に聞いてしまい、怒って軍勢をたてて攻めようという気を起こしている。

古事記は冗談話をくり広げている。機織りをして左右に送っているものは、緯糸を入れてあるシャトル、梭(杼)(ヒは甲類)である。同音の日(ヒは甲類)は毎日、東から昇って西に沈んでいく。機殿(機屋)での機織りは室内作業で、明るくなり、暗くなるの繰り返しである。南を向いて機織り機に座っていると、織り手から見て日は、朝は左の戸、夕は右の戸を行き来している(注13)。日がな一日織りつづけ、日はどんどん経過し、がんばって左へ右へ梭を送ってもなかなか織り上がらない。ヒ(日、梭)は飛ぶように進むのである。つまり、将~将~などという言い方は、パタパタと、どちらかどちらかとばかり言っているだけで、なかなか決められない優柔不断ぶりに相応する作業をしている。この説話のなかで、ハタというヤマトコトバは自己言及的に概念構築されているわけである。

だから、機屋に扉は二つある。どちらも片扉である。パタパタ言っているばかりの扉である。引戸ではなく開き戸である(注14)。つまり、記に「閾」とあるのは、建築用語の蹴放ちである。戸が当たって戸締りになるための下部の押さえである。横は方立、上は楣で囲まれている。そこに扉があって戸が構成され、枢構造で支えられている。「坐二其殿戸之閾上一」という状態は、蹴放ちの上に腰を下ろしているということで、外開き扉であれば開いていなければあり得ない。信貴山縁起の尼公は、糸作り作業中の土間の入口の敷居に座っている。戸が開いているから「坐」すことができている。中では機織りをしているなら、明るくないと仕事にならないから開けていたのだろう。見物のために機屋に踏み入ったとしても、相手の女性は機織りに熱中していてかまってはくれない。作業状況を具に見ても、素人にはどういう機構で織り上がっていくのか理解できず、近くにいても手持無沙汰である。

左:「閾(?)(土台)に坐す」(信貴山縁起模本、覚猷他写、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2574278/15をトリミング)、右:越後織布(木村孔恭著、法橋関月画、日本山海名産図会、国文学研究資料館・新日本古典籍データベースhttps://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200018806/viewer/158をトリミング合成)

左:「閾(?)(土台)に坐す」(信貴山縁起模本、覚猷他写、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2574278/15をトリミング)、右:越後織布(木村孔恭著、法橋関月画、日本山海名産図会、国文学研究資料館・新日本古典籍データベースhttps://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200018806/viewer/158をトリミング合成)

機屋に片扉が二つ離れてあることは、ハタヤという言葉をものの見事に語り尽くしている。神社の本殿などでは観音扉が採用され、扉を合わせ閉めて海老錠をもって戸締りとした。対して、機殿(機屋)に二つ離れて片扉があるのは、機織りのために明るくなければできないから、採光のためにドアを開けて織っていたと考える(注15)。日本の古代建築の板戸で応じるには、建物の妻側を南に向けてその左右に戸を分けて設けることで明かり取りに都合が良くなる(注16)。棟持柱のある建物で妻側に戸を作ると左右に二つとなるのは自然の流れで、その二つの出入口がそのまま明り取りになる。だから、「将戸が有るや、将戸が有るや」構造の建物、機殿(機屋)が造られていることとなる(注17)。機は部材を持ちこんで機屋のなかで組み立てられ、形を保ったままでは戸口から出せない大きさであったかもしれない(注18)。

歌に、「雲雀は 天に翔る 高行くや 速総別 雀取らさね」とある。和名抄に、「雲雀 崔禹食経に云はく、雲雀は雀に似て大まりといふ〈比波利〉。楊氏漢語抄に鶬鶊〈倉庚の二音、訓は上に同じ〉と云ふ。」とある。どうして話に雲雀(ヒは甲類)が出て来るのか(注19)。登場人物たちは皆鳥の名を負っていた。それに合わせる形でヒバリが出てきているわけだが、機屋のなかでは幅広い織物、襲衣に仕立てるべく機織りをしている。手先で操るのはヒ(梭、杼)(ヒは甲類)である。特に幅広の生地を織っていたから、横幅が狭くならないように安定させる伸子を使っていたと推定される。伸子は両端を張って広げる道具で伸子針とも呼ばれる。だから、ヒバリ(雲雀)となる。人物名の鳥に関わる洒落に仕立て、話をおもしろく、印象づけて覚えやすくしている。「雲雀は 天に翔る」は「高」、ないし、「高行くや」へと掛かっていく序詞とされている(注20)。ヒバリボネ(雲雀骨)という言い方も生まれており、雲雀の脚のように細々した骨格を表した。鷹狩に使う小型の猛禽類であるハヤブサは、和名抄で「鶻」という字を使っている。骨張ったものつながりということであろう。幅が狭くならないように骨を張っていると見立てている。

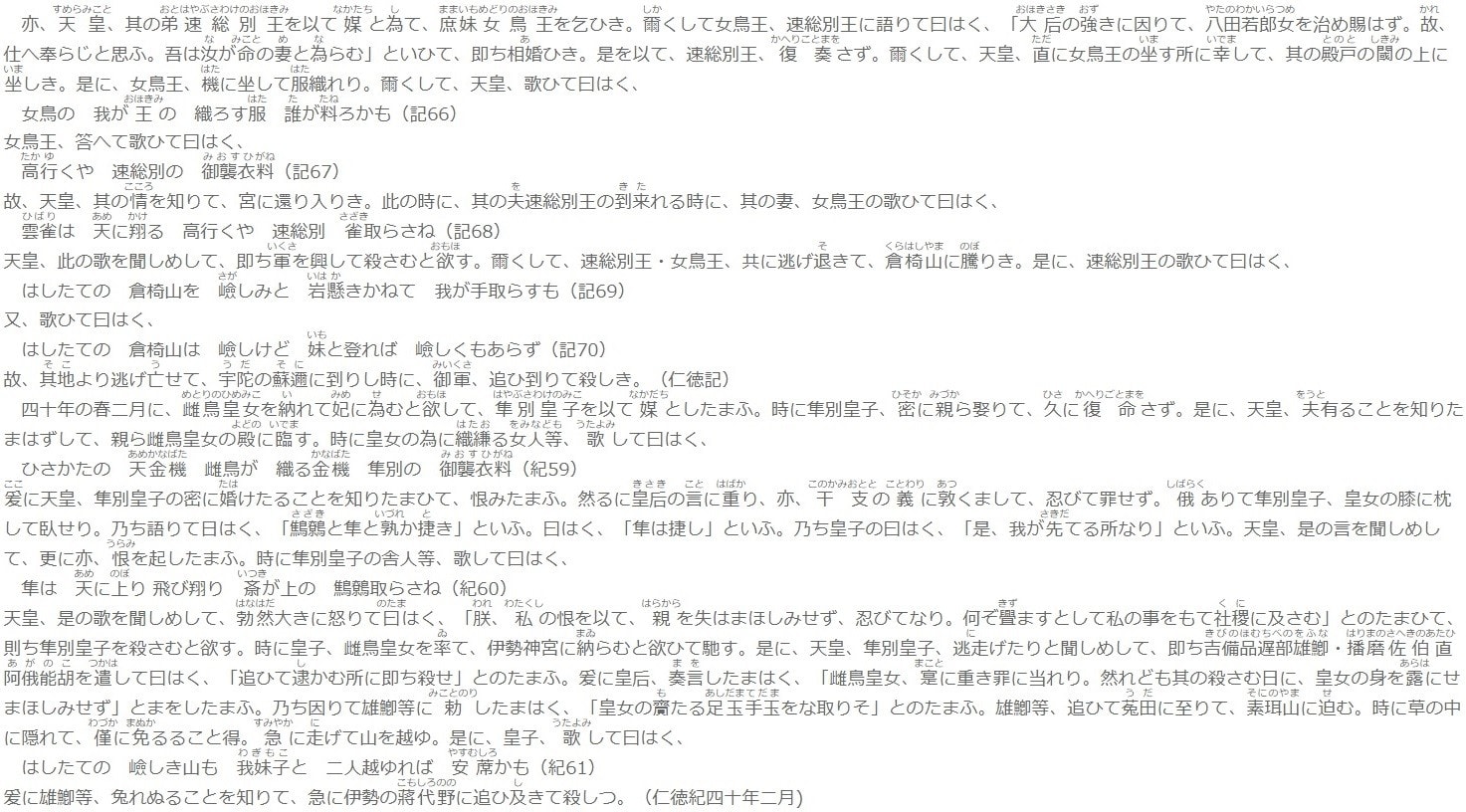

「簇削」(源三郎絵・人倫訓蒙図彙、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/945297/1/106をトリミング)

「簇削」(源三郎絵・人倫訓蒙図彙、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/945297/1/106をトリミング)

伸子(箴)は、主に洗い張りの作業に用いられる。和名抄に、「叉 六韜に云はく、叉〈初牙反、文選に叉簇を比之と読む。今案ふるに簇は即ち鏃の字なり〉は、両岐の鉄柄にして長さ六尺なりといふ。」とある。ヒシという訓みがあるのは、字鏡集に「簇、シヒシ」とある伸子と関連する。竹製の伸子の両先端は二股に分かれている。雲雀の脚の骨張りを連想させる。機織りで最初に経糸をかける際などには、糸のテンションを整えるために雲雀結び(注21)をして確かめていく。きれいに機織りするには、最初の過程、経糸を整然と引っ張る機拵えにかかっている。語源は不明であるが、引き張ることからヒキハリ→雲雀結びと呼ばれたのかもしれない。「引く」のヒは甲類である。女鳥王が織っていたのは、襲衣用の、幅の広い厚地の布であり、横方向に幅が狭くならないようにするために、伸子を使って織りあげ中の生地を張っていた。ハヤブサには織りに必要なヒバリではなく、仕事の邪魔をするサザキを排除して欲しいと言っていることになっている。

倉椅山のクラのこと

速総別王は、記69・70番歌とつづけて三句目途中まで同一の歌を歌っている。倉椅山は現在の桜井市倉橋の地にある山のこととされているが、独特の枕詞「はしたての」が被さっている。高床式倉庫に梯子を掛けて登るから「はしたての」はクラの枕詞と考えられているが、その語は「はしたての」であり、「はしかけの」ではない。どこかへ掛けているのではなく、梯子は自立している。脚立の様相を呈している。そんな形をしているものとして、駄馬の背に置かれる荷鞍のことが思い浮かぶ。荷鞍は乗馬用の鞍とは異なり、中央が高く横から見ると三角形に突起している。馬は脚立を背に載せているように見える。女鳥王と速総別王とは山越えをして逃げ延びようとしている。天皇に対して反乱を起こそうとしたのではないから乗馬用の軍馬を持ってはいない。聳え立つ荷鞍に掛け渡した籠に乗って身を任せるから急峻な山も越えられるという、目には目を、歯には歯をというような発想に基づいている。片側に一人だけ乗るとバランスは取れないが、両側に乗れば荷鞍でも人は運ぶことができる。女鳥王と速総別王とは荷となって運ばれようとしたのである。馬の高さのところへ登れば天皇は手が届かないと軽侮していた(注22)。

左から、荷鞍(高岡市立博物館蔵、文化遺産オンラインhttps://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/282520)、米俵を運ぶ(石山寺縁起絵巻模本、狩野晏川・山名義海模、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0019204をトリミング)、荷鞍につけた木製籠で人を運ぶ(二宝荒神、葛飾北斎(1760~1849)「四日市」『東海道五十三次』、江戸時代(1804年頃)、小判横絵(11.6×16.7㎝)、フィラデルフィア美術館蔵、アン・アーチボールド氏寄贈、受入番号1946-66-81o、https://philamuseum.org/collection/object/203263)、押機(蔀関月著・法橋関月画図「捕洞中熊」『日本山海名産図会』、江戸時代(1799年)、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2575827/40をトリミング)

左から、荷鞍(高岡市立博物館蔵、文化遺産オンラインhttps://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/282520)、米俵を運ぶ(石山寺縁起絵巻模本、狩野晏川・山名義海模、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0019204をトリミング)、荷鞍につけた木製籠で人を運ぶ(二宝荒神、葛飾北斎(1760~1849)「四日市」『東海道五十三次』、江戸時代(1804年頃)、小判横絵(11.6×16.7㎝)、フィラデルフィア美術館蔵、アン・アーチボールド氏寄贈、受入番号1946-66-81o、https://philamuseum.org/collection/object/203263)、押機(蔀関月著・法橋関月画図「捕洞中熊」『日本山海名産図会』、江戸時代(1799年)、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2575827/40をトリミング)

天皇が軍隊を興して殺そうと思った相手は、オソシ(遅)と軽蔑した女鳥王と、彼女が織っていたオソヒ(襲衣)をプレゼントされた速総別王である。夫婦一体になって荷鞍の上にいる。荷鞍の上に座を設け、その上に乗る乗り方もしていて、それはオソヒと言われた。「就而熟視れば、皇后の御鞍なり。」(欽明紀二十三年六月)とある。木を格子に組んで屋根板の押さえにするものもオソヒと言っていたから、縄などを使って木組みにして押さえるつけるものをそう呼んだのであろう。紀61歌謡に、「梯立の 嶮しき山も 我妹子と 二人越ゆれば 安蓆かも」とあるのは、馬の荷鞍の山型を覆って両サイドに広げた駕をつけ、二人乗ればバランスが取れて良い具合の座席になるということであろう。「安蓆」とは安定して座ることのできる蓆であり、枠取りし、木を格子に組んだ上に敷物を置き、簡易座席としていることを指しているようである。そんな「はしたての」脚立状梯子の様子は、力の強い獣を逃がさない檻、捕まえるための罠である「押機」(神武記)と同じような造りである。オソとも呼ばれることがあり、天皇は目には目を、歯には歯を、オソにはオソで対抗して捕らえにかかっているというわけである。

紀では、天皇と隼別皇子との間柄を「干支」(「友于」(前田本)(注23))としている。もともと、干は幹、支は枝を示す。天皇と女鳥王と速総別王とは、みな兄弟姉妹の間柄、つまり、木で言えば幹と枝、つまり、干支である。そして、干は杆に通じる。爾雅・釈木に、「棧木、干木」とあり、格子状の桟木を表す。屋根に瓦を載せるために縦横に組まれているのは瓦桟木である。枕詞「はしたての」が捕り物に梯子格子を使うのを、兄弟姉妹の関係の話に合わせるために「干」字を用いようとしたと理解される。

話の後半では、言葉のなかにソ(乙類)の音がたくさん出てくる。「退く」のソは乙類である。ソ(背)と同根の語とされる。オソシ(遅、鈍)やオソヒ(襲衣)、オソル(恐)のソも乙類である。馬の背のことと山越えする稜線のことをいう馬の背のことを絡めながら創作している。「其地より逃げ亡せて、宇陀の蘇邇に到りし時に、御軍追ひ到りて殺しき。」と終っている。ソコ(其地)のソ、地名のソニ(蘇邇)のソも乙類である。紀では、菟田の素珥山に追いつき攻めたがまだ逃れ、最終的に伊勢の蔣代野で殺している。ソニとは今のカワセミのことで、記の天若日子の殯の件に御食人の役を演じている。死者に手向ける食べ物を用意した。それがコモシロというところにも関係するというのだから、コモに包まれて馬に載せ運ばれた米のことをイメージしながら創作されていると考えられる。御食人のふりをしてソ(背)+ニ(荷)の山越えには成功したが、馬上の荷であるはずのコモの代わりになっていたことが伊勢に至って露見したという話に構成されている。

まとめに代えて

以上が女鳥王の話(咄・噺・譚)である。鈍くさいと言ってしまった兄弟喧嘩を鳥の話にし、鈍くさい駄馬を使った脱出劇に仕立てている。記紀の話は継ぎはぎだらけのパッチワークに見える。ただ、その語り口には一貫性が備わっている。おもしろい頓智を繰り出しながら話(咄・噺・譚)が構成されている。姓は稗田、名は阿礼、よくぞ伝えてくれたと思える機知に富んでいる。

わずかに320字ほどの本文を後講釈し、古代天皇制の反逆物語であるとか、律令時代の儒教倫理を謳うものであるとか、女性の社会的な発言を物語るものであると唱えるのは荒唐無稽である。いわゆる史実を下敷きにしていると考えることはもはや困難であろう(注24)。ヘロドトスや司馬遷のように、歴史とは history、文字で書記してはじめてできるものである。対する無文字時代に、どうやって残して伝えたか。口伝えに伝えて記憶にとどめつなぐしかない。唯一確実な手段は、story、お話(咄・噺・譚)として完成度を高めることである。洒落を数珠つなぎにつなぎあわせて最後にオチを持ってくる。自然と覚えられて伝えられ、聞く人を飽きさせない。その時代を表すのにふさわしい新技術を織り交ぜながら、まったくそうであったと悟らせることができる。無文字文化において、すべてを言葉のなかで伝えるために、意味の塗り込められたヤマトコトバという代物を、巧みに知恵を働かせて伝承していたのであった。

(注)

(注1)藤澤2016.に、記紀両書の差異として、「①反逆の主導者の違い ②討伐後の宴に登場する皇后の違い の二つが大きな違いであろう。」(213頁)とされて議論が展開されている。内藤2003.は、「ウタとその用い方には多くの異同が認められる」(245頁)と見ている。本稿では微視的な差異から記紀の構想の違いを論うことはしない。肝心の話(咄・噺・譚)を理解せずに分析はできない。

(注2)今日の研究者たちが勝手に思い込んでいるような、古事記を完成された文学作品であると捉えたり、古代国家による王権制のプロパガンダであるといった根拠不明の先入観をもってみることから解放されなければならない。また、文字を持たない民族文化を遅れたものとする偏見からも解放されなくてはならない。

(注3)先行研究について検討を加え、立脚しながら、あるいは批判を加えながら、新しい解釈を進めるのが作法であるが、結局のところ一語一語の言葉を軽視していて女鳥王の話を読み切っているものはない。いくつか簡単に紹介しておく。荻原1998.は、女性である女鳥王が主導性を担う理由について述べている。寺川1992.は、記紀は律令制社会に入ってから氏族の伝承を公開したものであると考え、反逆氏族の伝承が記されている理由と女鳥とは何を意味するかを検討している。山田2008.は、日本書紀に「鷦鷯」という字で記されている点から出発して、陰陽五行の変化に則っているという議論を展開している。孫1991.は、前田本仁徳紀の頭注に、「養老記云、隼鳥昇天兮 飛翔博衝 鷦鷯所執乎」とあることから、紀60番歌について漢詩の翻案である可能性を考えている。阿部2003.は、女鳥王が王権の論理の世界から離脱しようという主体性を持っているものと捉えている。都倉1975.は、古事記の一篇のお話を文学讃歌へと高めて評価している。猿田1990.は、この説話に歌われる歌謡から、歌謡と説話の結び付き方について分類を試みている。村上2013.は、女鳥王が天皇に仕えないことを、仲介者の速総別王ともども示しているとする。小林2008.は、隼別皇子は雌鳥皇女を妻としようとは思っても、皇位簒奪を狙う意識はなかったと指摘する。

(注4)荻原1998.は、女鳥王は雌の鳥を表示するのみだから何の鳥か同定しようとし、「雌鶏、雄に化れり。」(天武紀五年四月)を引き合いに出し、鷹狩の獲物となる雌雉ではなかったかと考えている。

けれども、女鳥王がニワトリやキジの♀のはずはない。有性生殖の生物に異種間の交雑は起こりにくく、ラバやレオポンの話を創っても聞き手に理解されはしない。自然が卑近に存在し、取り囲まれ従って生きていた古代の人にとって、ハヤブサの♂とキジの♀が番いになるという発想はむしろ大祓の対象になるだろう。生命、種族の存亡にかかわるから、野生の思考において動物は擬人化されず、人間の擬動物化以上のものではない。トーテミズムの根本問題である。

(注5)トル(取)という語のトの甲乙の混在について、以前から議論されてきた。筆者は、トリ(鳥、トは乙類)との洒落の関係を探っている。上代語表記の清濁について、犬養1992.は、「文字のsystemは、伝達に支障のない限りにおいて、対応する音声言語の諸要素のうち、どこまでを捨象することが許されるか。……実用を旨とする場では、万葉仮名の濁音専用の字体を用いないこと、すなわち音韻の「清濁」を書きわけないことが経済であり、それが平仮名・片仮名への連続面をなす……。……平仮名・片仮名がなぜ濁音専用の字体をもたないsystemとして成立したかという問題は、音韻と文字の両面から考えなくてはならない。本書の筆者[犬養隆]の認識によれば、古代語の「清濁」についての議論は、一九七〇年代から後、基本線において前進していない。亀井孝……濱田敦……馬淵和夫……小松英雄……木田章義……[らの見解を]本書の筆者の理解によって約言すれば、今までのところ、phonemics の level ではなく、prosody あるいは phonetics の level でとらえる説が有力であるということになる。 本書の筆者は prosody の level と考えている。アクセントが統制的な性格を強めるにつれて「清濁」は prosodeme から phoneme に変わって行ったというのが筆者の考えであるが、……ここでは、古代語の音韻における「清濁」の別が、知的・論理的意味を弁別する phoneme ではなかった可能性が大きいことを確認するにとどめる。」(344~345頁)としている。

(注6)古訓に、「媒」はナカタチ(ナカダチ)のほか、ナカヒト(ナカビト)ともある。現在の記の解説書にナカタチ(ナカダチ)説を採る例は少ないが、紀では前田本傍訓にナカタチとあって従っている。筆者は、古事記でもナカタチ(ナカダチ)と訓むのが正しいと考える。今の仲人のことである。結婚相談所の人が依頼人の意向を無視して紹介相手を横取りして結婚してしまうということは、いかに相手方から求められたからとて世間の信用を失うことで常識を欠いている。そのようなことは、ヒト(人)のすることではない。人のようで人でない。木のようで木でないのは、ウドの大木とも言われる山ウドである。ナコウドという言い方は、それを捩ってもいておもしろい。拙稿「雄略即位前紀の分注「𣝅字未詳。蓋是槻乎。」の「𣝅」は、ウドである論」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/ceb99a8b6b28f3929182489b7d106226参照。そして、速総別王は、間に入って両者の仲を断つことをしている。したがって、ナカタチ(ナカダチ)と訓むのが意味を伝達するのに必要十分である。

(注7)この部分の「因二大后之強一」に、「大后のコハキに因りて」と、コハシという形容詞による別訓も行われている。「オズキと訓むのが通説だが、『記』の用字法に照らしてコハキと読む。コハキは強くて扱いにくいの意。」(新編全集本古事記299頁)。同じ「強」という字を当てても、コハシというのは高句麗騎馬軍が「強」いことを言うように、馬冑、馬甲、甲冑といった硬さを伴ったつよさを指す。強いご飯とは、水が足りないか蒸らす時間が足りないかした硬いご飯のことである。皇后が嫉妬深くて気が強いからといって、高句麗騎馬軍や芯の残ったご飯の硬さを連想することはできない。ねたまれて嫌になるのは気分の問題で、もっとおぞましい、ぞっとする、背筋の寒くなる感情の発露として言葉があるであろう。通説のオズキが正しく、清音でオスキと訓む説もある。オソシへと音が通じる点からも確かである。

(注8)日本書紀では雌鳥皇女の話は仁徳紀四十年にあり、磐之媛皇后はそれ以前、三十五年に亡くなっている。

(注9)山路1994.363頁。また、身崎2007.は卑屈なまでの天皇の求愛の態度とメドリの堂々とした拒否の態度を対照させようとしていると見ている(89~90頁)。

(注10)原文の「服」には、ミソ(御衣の意)という古訓もあるが、直後の記67番歌に、「織ろすハタ」とあり、ハタと訓むべきである。機織り機で織られた布帛をハタといい、機械の方もハタという。思想大系本古事記、古典集成本古事記、西郷2006.などに採用されている。地の文で「女鳥王にハタに坐してハタ織れり」とパタパタ言うことで、この話のテーマがハタの頓智からなっていることを示している。

(注11)荻原2003.に、「問いに対する答えとは、問いに従属するものではない。答えとは、一見、問いを受けた受動的なもののようでありながら、実は問いが掬いとった状況の質を判定し、方向づけるものなのである。だからこそ女鳥王の歌は、状況の現実にすら気付いていない仁徳天皇に、状況を判定し現実を突きつけて、以後の状況の方向を決定づけるはたらきをもつ。そこに女性の歌の一つの本質がある。」(11頁)とある。似て非なることを筆者は考える。問いは状況がわからないときに発し、方向性を示唆してもらうために行われる。馬鹿なふりして聞いてみた、という言い回しがあるように、答えによって導かれるのである。仁徳天皇は、女鳥王に馬鹿にされているわけであるが、特に女性の歌だからというわけではない。

(注12)古代の衣装と一概に比較できないかもしれないが、一般的に、着物を一着仕立てるために必要な布は反物一反である。基準にしてある。現在の着物の反物は、幅が約37㎝、長さが約12.5mとなっている。丸帯を織る場合には、70cmほどの幅で織って縦方向にふたつに畳み、かがり留めしている。延喜式の「長さ二丈五尺。広さ二幅」は、長さが約7.5m、広さが約1.32mに当たる。現在も紬を織るのに用いられている腰機をみると、腰幅よりも少し広めに幅がとれるから70cmほどに織っていくことは可能である。延喜式に「広さ二幅」という単位があり、「幅」の古訓にはハタバリともある。それとの兼ね合いから考えるなら、66cm幅のものを7.5mの長さまで織り続け、二枚分織りあげてそれを縫いつないで「襲衣」を作ったとするのが妥当であろう。織る人に肩幅がなければ梭を横から入れていくのも大変であるし、巻き取りながら作るにしても歪まないようにしなければならない。織りの技術に相当熟達しているといえる。女鳥王の答え方が強い物言いになっていて、「料ろかも」の答えが「御襲料」となっていた。ふつうの着物じゃないことぐらい見ればわかるでしょ! ということは、見ただけで分かりそうな違いが機織り機の上にあったということである。

幅の広い織りを施すのに狭まっていかないように両端を広げておく工夫があった。前田1992.には、「経糸の幅出具[鋸状幅出棒]は日本ではアイヌの織機にしかない」(149頁)、「[天秤腰機では、]現在、緯打ちにも筬が使われているが、本来は幅出用で、長い緯打ち刀か杼を用いていた。」(185頁)とある。筆者は、記68番歌謡を聞くにつけ、ヒバリが唐突に出て来ている以上、伸子によって幅が縮まらないようにし、幅広で厚手の反物が織りあげていたと考える。「襲衣」は上着なのだから生地は分厚かったであろう。

機の種類については用語に混乱が見られている。地面に尻もちをつけるタイプを地機と呼んでいるのか、身体で経糸を引っぱるのものを呼んでいるのか不明である。植村2014.は、「三種類の基本形について、錘を下げて張る織機を「錘機」……、地面を利用して張る織機を「地機」……、人体の腰で張る織機を「腰機」と表記する」(48頁)とする定義を試みている。経糸のテンションを何によっているのかの区分である。そこには、その地機の発展型として、インドによく見られる地面に穴を掘って足を入れ、足で綜絖を操作するタイプが現れ、それを木組みにして全体的に地面上へとアップさせたものが高機であろうという。ただし日本では、腰で経糸を引っぱる方式の腰機にも、天秤腰機のように機に一体型の腰掛に座って行うものも多い。インドに見られる掘りごたつタイプは、「穴織」(応神紀三十七年二月)のことに当たるのではないかと指摘されている。

ほかに、「漢織・呉織及び衣縫の兄媛・弟媛」(雄略紀十四年)という記事も見られ、それまでの「呉織」とは別種の「漢織」が来日しているので、あるいはそれが、機構をすべて機に委ねて体が解放された、いわゆる高機の移入に当たるのではないかとも推測される。また、「倭文(倭文」といった例が見られる。「倭文神、此には斯図梨俄未と云ふ。」(神代紀第九段本文)、「倭文部」(垂仁紀三十九年十月)、「倭文機〔之都波柂〕」(紀93)、「倭文、此には之頭於利と云ふ。」(天武紀十三年十二月)、「倭文幡」(万431)、「倭文旗帯」(万2628)などとある。筆者はハタ(機)をパタパタという音と関係すると述べてきた。シツオリのシツは、シヅカ(静)の意と関係があると推測する。梭(杼)をそっとさし入れて静かに織っていく機とは何か。アンギンや、招木を持たない尻もちをついた形の腰機かとも思われる。それらもハタと呼び出したのは、パタパタいう機織り機に対してシツハタと後から名づけたのではないか。

天照大御神、忌服屋に坐して、神御衣を織らしめし時、其の服屋の頂を穿ち、天の斑馬を逆剥ぎに剥ぎて、堕し入れたる時に、天の服織女、見驚きて、梭に陰上を衝きて死にき。(記上)

この例や本稿の仁徳記の例は、「呉織」の類で、今いう天秤腰機ではないかと推測されるが未詳である。詳しくは前田1992.、前田1996.などの労作を参照されたい。いずれにせよ、作業上は高機とあまり変わりないらしい。腰で経糸を引っぱっていると、張り具合のニュアンスが感じられやすいという利点もあり、結城紬は今でも腰機で織られている。工業化されないのであれば、使いやすいものや簡便なものを用いて不都合はない。それでも、天照大御神の機織りの作業場は、母屋とは別棟の「忌服屋」、「服屋」である。また、雄略紀の織り手、縫い手が必ずペアで渡来している点も、パタパタ二つ扉のある機殿(機屋)での作業を示唆しているのではないか。

(注13)例えば、近代に桐生市に建てられたノコギリ屋根織物工場群のように、採光は北からであったかもしれないから、戸の方角は調べなくては確かなところはわからない。考古学の発掘に期待するほかないが、すでに記に語られていることである。

(注14)建築史では、敷居に溝を掘ってレールとして走らせることは技法として新しく、引戸、襖障子が現れるのは平安時代になってからのことである。日本史大事典に、「回転式のいわゆる扉の形式が古く、これには板扉と桟唐戸とがある。……同じ回転式であるが、扉とは異なって水平方向に回転軸を持つのが蔀戸である。寝殿造では蔀戸に対し、扉形式の戸は妻戸と呼ばれた。これは元来、建物の妻(棟の両端の側面)に設けられていたことから生れた名で、出入口として使われた。……引戸は遣戸と呼ばれるが、その発生は扉よりも遅れ平安時代後期である。この時代の絵巻物に見えるのは狭い間隔に横桟を打ったもので、のちに舞良戸と呼ばれる形式である。……平安後期には襖が登場し、明障子(現在の障子)が現れるのも平安末期である。」(第五巻1頁、この項、清水擴)とある。

家形埴輪の戸ぼそ(江野2012.49頁)

家形埴輪の戸ぼそ(江野2012.49頁)

高橋1985.に、「日本でいちばん古い建具」(2頁)として扉が紹介され、「奈良時代の住宅の建具は扉だけであった」(9頁)と刺激的なキャッチコピーが施されている。弥生時代の農村集落跡、伊豆山木遺跡から、軸釣(枢、とぼそ、くろろ)とみられる作り出しのある扉が出土しており、「古墳時代になると、……扉の出土例が増えるのみならず、扉用の軸受けをもった閾も発掘され、さらに大阪府八尾市美園古墳から出土した埴輪屋には、開口部の上下に扉の軸を受ける穴が作られている。」ことから、「扉はすでに相当普及していたらしい。」(2頁)とある。

(注15)戸を閉めて明かりを灯しながら織っていたと考えられなくはないが、植物油の燃油は非常に高価である。魚油や松明を使って臭いがつき、火の粉が飛んで穴を開けかねないリスクを冒しはしない。だからこそ、囲炉裏に火を熾さない別棟の機殿(機屋)を設けて作業している。

暑ければ屋外で行うことも考えられ、軒下に機を設置して織っている例も見られる。インドでは高床式の縁の下の例もある。中央アジアから中近東にかけては、雨の心配がほとんどないから完全に屋外で行われている。それが通常の機織りの光景であった。

(注16)民俗事例としては、吉見1995.に、「この[湖東]町の民家にみられる特徴は機織窓の存在である。でいの前面の一間半を四分し、中央の四分の一の二つ分を窓とし外側に縦格子、内側に二枚の引戸をたて、これを「機織窓」と呼んでいる。」(74頁)とある。

(注17)二つ片開き扉の建物の用途については筆者の語学的推測によるものであり、考古学の考証を経ているものではない。

(注18)推古紀に、建物を建ててから仏像を入れようとしたら戸が狭くて入らなかったという記事がある。寄木造だったのかもしれない。

又仏像を造ること既に訖りて、堂に入るること得ず。諸の工人、計ること能はずして、将に堂の戸を破たむとす。然るに汝、戸を破たずして入るること得。(推古紀十四年五月)

(注19)新編全集本古事記に、「ヒバリだって空を翔る、ましてや天空高く行くハヤブサは…と対比的にハヤブサを引き出す。」(301頁)とあるが、ヒバリとハヤブサを比べ出したら焦点がぼけて肝心のサザキのオソシ点が霞んでくる。

(注20)ヒバリダカ(雲雀鷹)という語もあり、6月頃、ヒバリの羽の生えかわる時に、ヒバリ専用に鷹狩をする鷹のことをいう。日葡辞書に「Fibaridaca」とある。なお、ハヤブサがヒバリを捕まえる鷹狩は行われるが、サザキ(ミソサザイ)を捕まえる鷹狩は知られない。人里近くにいるスズメなら練習用に捕まえさせることはあるが、小さな鳥は霞網を用いて捕えれば事足りる。鷹狩の獲物は、通例では、鳥類では、ツルやガン、ハクチョウ、カモ、キジ、ウズラなど、哺乳類では、ノウサギやリス、キツネなどである。わざわざ飼育、調教するのだから、ふだん捕れない大きな獲物を狙うのが鷹狩の醍醐味である。鷹狩に使うタカは短距離向きで、木の多いところでも使えるが、ハヤブサは比較的長距離に使えるが、木の少ないところに適するとされている。草の枝葉の間を飛んでいるサザキを捕ることは難しい。

(注21)輪の中を糸が通るようにした結び方を雲雀結びと呼んでいる。結索法は、結びの用途から次のように大別されている。①結節法、②結合法、③結輪法、④結着法、⑤結縮法、⑥結束法、⑦装着法である。このうち、雲雀結びは結着法に当たり、「元」のところ二本に同じく力がかかる場合にのみ有効である。

(注22)仁徳天皇は脚が不自由だったらしく、屋根の雨漏りを直すことができなかった。拙稿「仁徳天皇は「聖帝」か?」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/3b6bf7b7b6923362822f33da0c609948参照。

(注23)誤写ではなく、当初から異本が存在していたものと筆者は考える。河村秀根・益根の書紀集解に、「按ニ干原ト作レ于ニ誤。舒明天皇即位前紀ニ作二干支ニ一。晋書芸術伝ニ戴洋曰、干ヲ為レ君ト、支ヲ為レ臣ト。拠レ此ニ考ニレ之ヲ、借二兄弟ニ一称二干支ト一耳。未レ詳レ所ヲレ出。」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1157913/21、漢字の旧字体は改め、句読点を付した)とある。舒明前紀には、「吾、汝が言の非を知れども、干支の義を以て、害ること得ず。」とある。

(注24)歴史学からすれば、古墳時代に天皇家の兄弟姉妹間に事実としてあったかもしれない、あるいは、皇統譜に女鳥王や速総別王の母親が豪族出身者であることから氏族伝承が組み込まれたのかもしれないと見て取りたくなるであろう。しかし、それがどうして天皇家の三人の兄弟姉妹の喧嘩のことへと発展しているのか、検証不可能にして説得力ある解釈は行われることはない。氏族の祖先伝承がまとめられることがあったとしても、記紀に所載の話の内容とは関わりがない。今日でも余所の家のことを一度ならずとも聞かされるのには閉口するであろう。ましてや、それをまるごと全部覚えるようにと言われてても、凡人には覚えられるはずもない。新撰姓氏録を覚えていてもいかなる試験問題に出ることもない。門閥重視でも貴族社会でもない時代のことを考えるのに、古代史学は氏姓のつながりを重んじすぎてはいないだろうか。

(引用・参考文献)

浅川2013. 浅川滋男『建築考古学の実証と復元研究』同成社、2013年。

阿部2003. 阿部誠「仁徳記・女鳥王の歌謡物語─その表現と構想─」古事記学会編『古事記年報』45、平成15年。

犬養1992. 犬養隆『上代文字言語の研究』笠間書院、平成4年。

猪股2016. 猪股ときわ『異類に成る─歌・舞・遊びの古事記─』森話社、2016年。

植村2014. 植村和代『織物』法政大学出版局、2014年。

江野2012. 江野朋子「美園古墳出土埴輪の保存修理」文化庁文化財部監修『月刊文化財』587号、第一法規、平成24年8月。

荻原1988. 荻原千鶴『日本古代の神話と文学』塙書房、1998年。

荻原2003. 荻原千鶴「記紀歌謡の女性歌人」後藤祥子・今関敏子・宮川葉子・平舘英子編『はじめて学ぶ日本女性文学史【古典編】 シリーズ・日本の文学史⑤』ミネルヴァ書房、2003年。

尾崎1982. 尾崎暢殃「雌鳥の皇女」『国学院雑誌』第83巻第10号、昭和57年10月。

古典集成本古事記 西宮一民校注『新潮日本古典集成 古事記』新潮社、昭和54年。

小林2008. 小林真美「雌鳥皇女と隼別皇子」大久間喜一郎・居駒永幸『日本書紀[歌]全注釈』笠間書院、平成20年。

西郷2006. 西郷信綱『古事記注釈 第七巻』筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2006年。

佐佐木2010. 佐佐木隆『古事記歌謡簡注』おうふう、平成22年。

猿田1990. 猿田正祝「記紀における歌謡の文学的機能─女鳥王と速総別王の歌謡物語を中心として─」『日本歌謡研究』第30号、平成2年12月。

思想大系本古事記 青木和夫・石母田正・小林芳規・佐伯有清校注『日本思想大系1 古事記』岩波書店、1982年。

時代別国語大辞典 上代語辞典編修委員会編『時代別国語大辞典 上代編』三省堂、1967年。

新編全集本古事記 山口佳紀・神野志隆光校注・訳『新編日本古典文学全集1 古事記』小学館、1997年。

孫1991. 孫久富『萬葉集と中國古典の比較研究』新典社、1991年。

高橋1985. 高橋康夫『建具のはなし』鹿島出版会、昭和60年。

武田1956. 武田祐吉『記紀歌謡集全講 附琴歌譜歌謡集全講』明治書院、昭和31年。

武部1988. 武部智子「『女鳥王物語』について」『甲南国文』第35号、1988年3月。

辰巳2014. 辰巳正明監修『古事記歌謡注釈─歌謡の理論から読み解く古代歌謡の全貌─』新典社、2014年。

土橋1972. 土橋寛『古代歌謡全注釈 古事記編』角川書店、1972年。

寺川1992. 寺川真知夫「雌鳥皇女・女鳥王伝承の性格と形成─反逆伝承の公開と氏族─」中村啓信・菅野雅雄・山崎正之・青木周平編『梅澤伊勢三先生追悼記念論集』続群書類従完成会、平成4年。

都倉1975. 都倉義孝「女鳥王物語論─古事記悲劇物語の基本的構造について─」日本文学研究資料刊行会編『古事記・日本書紀Ⅱ』有精堂、昭和50年。

鳥取県埋蔵文化財センター2008. 『弥生時代「最長の垂木」の発見と復元 山陰地方の大型掘立柱建物』鳥取県埋蔵文化財センター、2008年。表紙画像http://www.book61.co.jp/book.php/N03678。

内藤2003. 内藤磐「記紀歌謡の織りなす世界─カタリにおけるウタの役割─」古事記学会編『古事記論集』おうふう、平成15年。

日葡辞書 土井忠生・森田武・長南実編訳『邦訳日葡辞書』岩波書店、1995年。

日本史大事典 『日本史大事典 第五巻』平凡社、1993年。

藤澤2016. 藤澤友祥『古事記構造論─大和王朝の〈歴史〉─』新典社、平成28年。

前田1992. 前田亮『図説手織機の研究』青人社、平成4年。

前田1996. 前田亮『続図説手織機の研究 日本篇』青人社、平成8年。

身崎2007. 身崎壽「ウタとともにカタル─女鳥王物語論─」『萬葉集研究 第二十九集』塙書房、平成19年。

村上2013. 村上桃子『古事記の構想と神話論的主題』塙書房、2013年。

守屋1980. 守屋俊彦『古事記研究─古代伝承と歌謡─』三弥井書店、昭和55年。

矢島1991. 矢島泉「『古事記』下巻試論」『日本文学』第40巻第4号、1991年4月。

山路1973. 山路平四郎『記紀歌謡評釈』東京堂出版、昭和48年。

山路1994. 山路平四郎『記紀歌謡の世界』笠間書院、1994年。

山田2008. 山田純「『鷦鷯』という名の天皇─鳥名と易姓革命─」日本文学協会編『日本文学』第57巻2号、2008年2月。

吉井1992. 吉井巖『天皇の系譜と神話 三』塙書房、1992年。

吉見1993. 吉見靜子「近江の民家4 湖東の民家」『湖国と文化』第17巻2号(通号第63号)、㈶滋賀県文化振興事業団、平成5年4月。

(English Summary)

In this article, we know that the story of the Princess bird(女鳥王“Medörinööfökimi”)in Kojiki is very witty linguistically. The main point of the story is the following, there are two doors on the gable side of the weaving machine house, and it opens and closes flutteringly(“fatafata”)for lighting, and the machine is called a grouper(機“fata”in Yamatokotoba). It faces south, and the sun(日“fi”) rises from the left in the morning and sets to the right in the evening everyday, and the shuttle(梭“fi”) is repeatedly moved from side to side and left and right.

※本稿は、2017年5月、2018年1月、2019年9月稿をまとめた2020年10月稿について、2024年1月に再度誤りを正しつつ論旨に不要な先行研究部分を大幅に割愛し改稿したものである。

仁徳天皇時代の話として、女鳥王(雌鳥皇女)と速総別王(隼別皇子)が天皇との確執の末に敗れる話が記紀に残されている。両者で少し言い回しが異なるが本筋に変わりはない(注1)。

本稿では、古事記の話を中心に考える。女鳥王は天皇ではなく速総別王と結婚して歌を歌った。すると天皇は軍隊を動員して殺害しようとしてきた。ともに逃げたが、追いつかれてあえなく殺された。その一連の出来事が語られている。実際、それしか書かれていない。今日の人の先入観を排し、言い伝えられたお話を、文字がわからないから聞くしかなかった当時の人々にどう映っていたかを明らかにする(注2)。

頓智話(咄・噺・譚)としてのアプローチ

多妻制が当たり前の時代であったが、女鳥王は天皇の妻になることを拒んだ。前妻の皇后が嫉妬深いから嫌だと言い、仲人として来ていた隼別王と結婚した。女好きの大雀王(仁徳天皇)が嫌なのか、皇后の石之日売命が嫌なのかといった痴話話が書いてあるわけではない。頓智話(咄・噺・譚)が書いてある。

言い伝えの話(story)は歴史(history)そのものではない。おもしろい話が創られている。そうしないと覚えられず、伝えられず、世の中に広まることはない。稗田阿礼はよく覚えていたとされるが、勉強が得意で科挙に合格したといった人物ではない。天武天皇が話して聞かせた言い伝えをよく諳んじただけで、おそらく字の読み書きはできなかったであろう。未だヤマトコトバを漢字で書く方法が定まっていなかったから、太安万侶はたいへん苦労しながら工夫して書いている。むしろ、記録する術を持たなかったから、記憶がすべての言語空間が構成されていたと考えられる。言い伝えは広く知られていて、ヤマト朝廷に関係のあるほとんどすべての人々の共通認識となっていた。話を人々が共有してはじめて無文字社会は成り立つ。皆が知っている言い伝えが底流にあるから社会は意味を成し、存立しつづけられる。その関係が形成されている空間がヤマトコトバの語圏、すなわちヤマト朝廷の勢力圏ということになる。非識字率がほぼ100%の時代の様相を伝えるのが記紀に残されている説話群である。

記紀に、女鳥王の、「雲雀は 天に翔る 高行くや 速総別 雀取らさね」(記68)、隼別王の舎人の、「隼は 天に上り 飛び翔り 斎が上の 鷦鷯取らさね」(紀60)という「歌」を天皇が聞いて、二人を殺そうとしている。仁徳記では軍隊を興し、仁徳紀では刺客を送っている。女鳥王(雌鳥皇女)、速総別王(隼別皇子)側に謀反の動きは記されていない。女鳥王(雌鳥皇女)は機を織っているし、速総別王(隼別皇子)は媒酌人の使いになるほどに天皇の舎人と化している。二人とも、いわば部屋住みの身分である。天皇がひとり怒って殺しにかかっている。そう記されているのだからそう捉えなくてはならない(注3)。

話の主役たち三人の名は鳥に関するものばかりである。

仁徳天皇の名、大雀命(大鷦鷯天皇)のサザキについては、新撰字鏡に「鷯 聊音、鷦、加也久支、又佐々岐」、和名抄に「鷦鷯 文選鷦鷯賦に云はく、鷦鷯〈焦遼の二音、佐々岐〉は小鳥なり、蒿莱の間に生れ、藩籬の下に長ずといふ。」とある。現在いうミソサザイのこととされる。他方、速総別王(隼別皇子)のハヤブサは、現在いうハヤブサである。和名抄に、「鶻 斐務齊切韻に云はく、鶻〈音は骨、波夜布佐〉は鷹の属なり、隼〈音は笋、和名は上に同じ〉は鷙鳥なり、大名に祝鳩といふ。」とある。では、女鳥王の女鳥の鳥の種類は何か。話は、どちらの妻になるかということである。当たり前のことだが、サザキの♂、ハヤブサの♂と番いになれるのは、それぞれサザキの♀、ハヤブサの♀である。すなわち、何の種類かわからないが鳥の♀であることを示すから「女鳥王」となっている。女鳥王はサザキの♀にはならずに、ハヤブサの♀になることを選んだ、というお話である(注4)。

女鳥(王)については、メドリ、メトリと清濁通用していたのではないか。女鳥(王)の訓みがメトリと清音で訓まれれば、なるほど「娶り」の話であると納得されよう。「娶り」とは、妻取りの意であるとされ、名義抄に「娶 メトル」とある。トリ(取)のトは甲乙両方あり、トリ(鳥)のトは乙類である。妻取り、と言っても通じる。記66番歌の「売杼理」の「杼」の字は通常ド(乙類)と濁音であるが、「明かして通れ(阿加斯弖杼富礼)」(記86)、「言挙げせずとも(許登安氣世受杼母)」(万4124)といった用例もある。乙類のト・ドの両方に当てられている(注5)。紀59番歌の「謎廼利」はメドリ(ドは乙類)と濁音で訓まれている。いずれにせよ、娶りの話だから、メトリ、ないし、メドリという名前に仕立ててあると考えることができる。笑い話としてうまくできている。

のろまな天皇

最初に天皇は、自分の奥さんになってくれないかと女鳥王に打診するに当たり、異母弟の速総別王を媒(注6)として使いに寄こしている。異母妹に対して自分で求婚に行かず、弟を媒酌人として立てている。立場として叔父ぐらいを媒酌人として使いに寄こすならともかく、年下の弟を寄こして恥ずかしくないか。女鳥王は、「大后の強きに因りて、八田若郎女を治め賜はず」などと理由をつけて断っている。古訓のオズキは「強し」という形容詞で、殺伐なほど気の強い様を表わす(注7)。天皇の夫婦関係だから、大后の気が絶対的に強いということではなく、相対的に天皇の気が弱いということを物語っている。継妹の女鳥王にしてみれば、直接、告白できない気弱な男などこちらから願い下げということになる。古語拾遺に、「天鈿女命〔古語に、天乃於須女といふ。其の神、強く悍く猛く固し。故、以て名と為。今の俗に、強き女を於須志と謂ふは、此の縁なり〕」とある。オズシはまた、オゾシともいい、オゾマシイという形にも展開している。そのオゾシは、人に対して畏怖と嫌悪の思いを持たせるような性格をいう。とともに、オソシ(遅・鈍、ソは乙類)という形容詞の、頭の働きが鈍いこと、気づくのが遅いこと、愚かなことを表す用法にも通用した。オゾシに上代の文献的用例は見られず、ゾの甲乙を決め難いが、通用していたことから考えておそらく乙類であろう。つまり、女鳥王は、そもそもからして天皇が、自分の腹違いとはいえ妹に対して、おっかなびっくり弟を介してしか話ができない気弱さが嫌になっているのである(注8)。だから、後で何を言って来たってそれはもうオソシ(遅)であり、言ってくるような間抜けはオソシ(鈍)なのである。その状況を一気呵成に進めて固定化し、速総別王と一緒になっている。だから、速総別王と書いてある。わかりやすいように太安万侶は工夫している。

時間の進むのが、天皇は遅く、女鳥王は速い。まどろっこしいことしないで頂戴と思って速総別王と結婚している。周回遅れで天皇は女鳥王のもとへやって来る。「爾、天皇、直幸二女鳥王之所レ坐而、坐二其殿戸之閾上一。於レ是、女鳥王、坐レ機而織レ服。」という状況である。男として、本当にアンポンタンなのであろう。タダニ(直)というのは直接来たということである。最初からそうすればいいことである。このタダニは、何の思案もせずに、阿呆面さげて、という意味にとれる。呆れてものも言えない相手だと思ったであろう。その天皇は歌いかけてくる。「女鳥の 我が大君の 織ろす服 誰が料ろかも」(記66)。この歌については、これまで、天皇を称賛しないはずはないとの思い込みから疑念が抱かれていた(注9)。しかし、事は男女の仲のことである。身分は必ずしも関係しない。いわゆる殿のお手がついた場合でも、逃げられたり、逆に刺し殺されたりすることもある。古今を問わず、男女の関係が地位や名誉や金で何とかなるとは限らない。

記では、はじめから、のろまな男を語るためにそういう歌い方に仕立てられている。見事な台詞づけである。あなた様が織っていらっしゃるハタ(服)は、どなたのためのものですかだって。呆れるではないか、うすのろ間抜け。「高行くや 速総別の 御襲衣料」。新編全集本古事記は、「速総別王の襲衣を織っているのだと答えるのは結婚したことを明らかにするもの。そこには天皇への反発と、挑発的な語気がある。」(300頁)と解している。ただし、この挑発的な語気は、あんたはずいぶん鈍感ね、と馬鹿にしているのである。天皇の問い掛けの言葉に、機織りで織られた布帛を指すハタという言葉が使われている(注10)。天皇の、「誰が料ろかも」に対して、女鳥王は、「速総別の 御襲衣料」と畳みかけ返している(注11)。「速総別の料」という答えではない。タネ(料)はもと「種」と同じ語、ガネ(料)は、もと「兼」に由来する語である。「種」はまだ芽が出ていないが、「兼」はすでに予定されたことを示す語である。白川1995.に、「国語の「かぬ」には合せる意と予測の意とがある。〔万葉〕「豫〓(兼の旧字体)而知者」〔九四八〕は「豫め〓ねて知りせば」とよみ、ことを予知する意である。」(239頁)という的を射た用例をあげられている。もう行き先は決まっているの、あなたのではないの、ほとんど終わりにさしかかっているでしょ、見ればわかるじゃない、ふつうとは少し違う織り上がりでしょ、スケベ根性丸出しの人の肌着じゃないのよ、ということである。本当にオソシと思うから、仕上げる衣服の名も襲衣(ソは乙類)なのである。襲衣は、旅や神事に使う、衣服の上から被り着るマントのような上着である。

延喜式・神宮太神宮式の太神宮装束に、「帛意須比八條〈長さ二丈五尺、広さ二幅〉」とある。広さが「二幅」とあるのは、織物として機織り機で織り上げた布を2つ、倍の幅につなげていることを表すのであろう。長さが二丈五尺とあるから、それだけ縫いあわせたということらしい。上着だから厚地の生地で、幅も広く、機織りに相当な時間がかかった。機織りしていた数か月間、もうとっくに速総別王とラブラブな関係なのに、今頃になって天皇は現れて誰のために機織りをしているのかと宣った。ばかばかしくなる。オソシ(遅・鈍)→襲衣である。長時間の骨の折れる機織り仕事であった(注12)。うまい道具仕立てである。紀では、この襲衣に焦点を当て、用途が旅と神事にあることから伊勢神宮へ逃げる話にしている。小道具から筋立てを決めている。

それに対して、天皇は還っていく。「故、天皇、知二其情一、還二-入宮一。」ちょうどそのとき、速総別王が来たので、「其妻」と既成事実化している女鳥王は、「雲雀は 天に翔る 高行くや 速総別 雀取らさね」と歌っている。天皇はこの歌を聞いて、すぐに軍隊を興して殺そうと思ったと書いてある。どうして「還二-入宮一」と書いてあるのに「聞二此歌一」とあるのか。それは、天皇が、すべてにおいてオソシ(遅)だからである。お還りになって宮に入られていたと思ったら、まだ、そこら辺をうろうろしていて聞かれてしまった。

天皇がぐずぐずしているとも知らずに女鳥王のところへ速総別王が「到来」した。原文に、「此時、其夫速総別王到来之時、其妻女鳥王歌曰、」とある。新編全集本古事記に、「「時に」が重なるのは異例の構文となる。「到来之」の「之」は文末助辞とみ」(301頁)る解釈をするが、そうではない。「時」という言葉をを俎上に上げている。オソシ(遅)というのは、時計の針は人によって進み方が違うことを表す言葉である。二つのものを比較する際には、前を基準にして後のものをいうのがオソシ(遅)であり、反対に前のものはハヤシ(速)やトシ(疾・捷)である。つまり、ふつうの時間の進み方である女鳥王や速総別王タイムでなら天皇はもう宮入りしているはずなのにまだ残っていたのである。だから「時」がダブって書かれており、歌を天皇に聞かれてしまったと教えている。太安万侶の書きぶりは冴えている。

紀のほうでは、「乃語之曰、孰二捷鷦鷯与レ隼焉。曰、隼捷也。乃皇子曰、是我所レ先也。」と説明されている。最後の部分は、「是、我が先てる所なり。」と訓まれてきた。「隼は捷し」だから自分のほうが先に行くのだと言っていると解されている。そのような当たり前のことを念を押すためにわざわざ述べられているのだろうか。この部分は、「是、我が先たるるなり。」と訓み、ハヤブサの口の先が嘴縁突起と呼ばれる形をしていて、口の先で獲物を捕らえ肉を断つのに適しているという特長を有しているからサキダツのだと論証しているものと考えられる。

立ち聞きされる建物

「時」がダブり、天皇が還った「時」と速総別王が到来した「時」とが同じとはどのような状況か。容易に想像がつかないことは伝達されないから、具体的に起こりえない設定は行われないだろう。出入口で鉢合わせにならない造りの建物ということになる。女鳥王が機織りをしている機殿(機屋)の出入口が一つの場合、「時」は重なることはないが、二つあるのなら、天皇の出て行った口と、速総別王が入って来た口とが異なり、出くわすことはない。そのような建物は考古学で検証されている。

浅川2013.に、「戸口の復元は、これまで高床倉庫で試みられてきたが、平地土間式の大型建物では高床倉庫の戸口を採用するのが難しく、一般的には突き上げ戸や外し戸などを用いた復元が少なくない。しかし、今回[青谷上寺地遺跡]は幸運にも角柱と戸口の材に恵まれ、本格的な片開戸を復元することができた。」、「青谷上寺地遺跡の蹴放(もしくは楣)は、必ずしも完全な姿をとどめているわけではない。しかし、両端の角柱にはめ込む仕口を備え、扉板両脇の方立を納める决溝や扉の軸受穴も確認できる。この蹴放(もしくは楣)が角柱と複合しているのはあきらかであり、……蹴放(もしくは楣)の正面側には、同心円状の模様が刻みこまれている。」(70頁)とある。

青谷上寺地遺跡建物復原イメージ(Lablog 2G様「アイアンロード」http://asaxlablog.blog.fc2.com/blog-entry-2166.html、2023年12月4日閲覧)

青谷上寺地遺跡建物復原イメージ(Lablog 2G様「アイアンロード」http://asaxlablog.blog.fc2.com/blog-entry-2166.html、2023年12月4日閲覧)建物の妻側に二つの片開きドアがついている。内部はワンルームである。復元モデルでは、3.84m×8.12mと広いから、今考えている機殿(機屋)そのものと俄かには定められないかもしれないが、機の道具や製糸にまつわる道具(紡錘車や桛)、材料(麻、苧麻、巻子)が保管されていたとも考えられる。建物の妻側に開き戸となる扉が二つついている。どちらの妻になるかという意を暗示する設定である。開き戸はパタパタと開け閉めする。機はハタである。パタパタ織っているからハタという。古代の音韻では、ハタは pata に近いものがあるとされる。高機は中国を起源として伝わった。中国で機と呼ばれていたものが、ヤマトコトバにハタと言っている。文字がないのだから、これは何ですかと隣村の人に聞かれた時、キですと答えても相手に意味は伝わらない。パタパタして織るものだからハタというのだよ、と新語を造って答えたのではないか。むろん、言葉の語源はわかるものではなく、他の説もある。筆者は、語源説ではなく、この女鳥王の話において、ハタという言葉をそのように捉えて創作していると考える。

ハタという語には、「将~、将~」という言い方で使う副詞がある。あるいはまた、それともまた、と仮設しておいて、一方を選択するために使う言葉である。AかそれともBかという選択の意味に発し、もし、あるいは、おそらく、などの意へ展開する。漢語の用例では中国六朝時代の俗語として見られるという。ヤマトコトバのこのハタについては、時代別国語大辞典に、「語源的に端・辺などに関係のある語であろう。」(580頁)とある。筆者は、語源という立場に立たないものの、上代の語感として「鰭」や「機」との洒落も見て取れる。左右のどちら側にもあって二つあるのが魚の鰭である。機は、左右のどちらからも梭を入れて反対側の端を通り抜けさせ織り進める。足を踏みかえて経糸を上下させて緯糸をくぐらせるのである。その動きのなかでパタパタと音がする。擬音語、擬態語から、ハタという語が生まれているように思える。機の場合、梭を追いかけて頭を左右に振り見ながら織っている。

汝や将我に先だちて行かむ。抑我や汝に先だちて行かむ。(神代紀第九段一書第一)

為当此間に留らむと欲ふや。為当本郷に向なむと欲ふや。(欽明紀十六年二月)

神さぶと 否とにはあらね はたやはた かくして後に さぶしけむかも(万762)

痩す痩すも 生けらばあらむを はたやはた 鰻を捕ると 川に流るな(万3854)

どうしてそのようなパタパタする言い方になったのか、由来は謎であるが、二つドアの建物は「将~、将~」という言い方にふさわしい。建物の一面に二つ扉のある建物は、ハタ(服)を織るハタ(機)を置く機殿(機屋)と、言葉の上で似通っている。つまり、天皇が還ったというのは右側の扉を出て行ったということ、速総別王が来たというのは左側の扉から入ってきたということである。扉をパタパタと開け閉てしている。その際、絵巻物の異時同図法が採用されると、出て行った図を描いた右側の扉部分を見てから巻き直して左側の扉部分を見ると入ってきたところとなる。それで話を進めている。だから「時」という語がダブっている。両方を見渡せるように俯瞰してみると、天皇はまだ還りきっておらず、速総別王はすでに入って来てしまっている。そこで歌を歌ってしまったから、天皇は還る間際に聞いてしまい、怒って軍勢をたてて攻めようという気を起こしている。

古事記は冗談話をくり広げている。機織りをして左右に送っているものは、緯糸を入れてあるシャトル、梭(杼)(ヒは甲類)である。同音の日(ヒは甲類)は毎日、東から昇って西に沈んでいく。機殿(機屋)での機織りは室内作業で、明るくなり、暗くなるの繰り返しである。南を向いて機織り機に座っていると、織り手から見て日は、朝は左の戸、夕は右の戸を行き来している(注13)。日がな一日織りつづけ、日はどんどん経過し、がんばって左へ右へ梭を送ってもなかなか織り上がらない。ヒ(日、梭)は飛ぶように進むのである。つまり、将~将~などという言い方は、パタパタと、どちらかどちらかとばかり言っているだけで、なかなか決められない優柔不断ぶりに相応する作業をしている。この説話のなかで、ハタというヤマトコトバは自己言及的に概念構築されているわけである。

だから、機屋に扉は二つある。どちらも片扉である。パタパタ言っているばかりの扉である。引戸ではなく開き戸である(注14)。つまり、記に「閾」とあるのは、建築用語の蹴放ちである。戸が当たって戸締りになるための下部の押さえである。横は方立、上は楣で囲まれている。そこに扉があって戸が構成され、枢構造で支えられている。「坐二其殿戸之閾上一」という状態は、蹴放ちの上に腰を下ろしているということで、外開き扉であれば開いていなければあり得ない。信貴山縁起の尼公は、糸作り作業中の土間の入口の敷居に座っている。戸が開いているから「坐」すことができている。中では機織りをしているなら、明るくないと仕事にならないから開けていたのだろう。見物のために機屋に踏み入ったとしても、相手の女性は機織りに熱中していてかまってはくれない。作業状況を具に見ても、素人にはどういう機構で織り上がっていくのか理解できず、近くにいても手持無沙汰である。

左:「閾(?)(土台)に坐す」(信貴山縁起模本、覚猷他写、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2574278/15をトリミング)、右:越後織布(木村孔恭著、法橋関月画、日本山海名産図会、国文学研究資料館・新日本古典籍データベースhttps://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200018806/viewer/158をトリミング合成)

左:「閾(?)(土台)に坐す」(信貴山縁起模本、覚猷他写、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2574278/15をトリミング)、右:越後織布(木村孔恭著、法橋関月画、日本山海名産図会、国文学研究資料館・新日本古典籍データベースhttps://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200018806/viewer/158をトリミング合成)機屋に片扉が二つ離れてあることは、ハタヤという言葉をものの見事に語り尽くしている。神社の本殿などでは観音扉が採用され、扉を合わせ閉めて海老錠をもって戸締りとした。対して、機殿(機屋)に二つ離れて片扉があるのは、機織りのために明るくなければできないから、採光のためにドアを開けて織っていたと考える(注15)。日本の古代建築の板戸で応じるには、建物の妻側を南に向けてその左右に戸を分けて設けることで明かり取りに都合が良くなる(注16)。棟持柱のある建物で妻側に戸を作ると左右に二つとなるのは自然の流れで、その二つの出入口がそのまま明り取りになる。だから、「将戸が有るや、将戸が有るや」構造の建物、機殿(機屋)が造られていることとなる(注17)。機は部材を持ちこんで機屋のなかで組み立てられ、形を保ったままでは戸口から出せない大きさであったかもしれない(注18)。

歌に、「雲雀は 天に翔る 高行くや 速総別 雀取らさね」とある。和名抄に、「雲雀 崔禹食経に云はく、雲雀は雀に似て大まりといふ〈比波利〉。楊氏漢語抄に鶬鶊〈倉庚の二音、訓は上に同じ〉と云ふ。」とある。どうして話に雲雀(ヒは甲類)が出て来るのか(注19)。登場人物たちは皆鳥の名を負っていた。それに合わせる形でヒバリが出てきているわけだが、機屋のなかでは幅広い織物、襲衣に仕立てるべく機織りをしている。手先で操るのはヒ(梭、杼)(ヒは甲類)である。特に幅広の生地を織っていたから、横幅が狭くならないように安定させる伸子を使っていたと推定される。伸子は両端を張って広げる道具で伸子針とも呼ばれる。だから、ヒバリ(雲雀)となる。人物名の鳥に関わる洒落に仕立て、話をおもしろく、印象づけて覚えやすくしている。「雲雀は 天に翔る」は「高」、ないし、「高行くや」へと掛かっていく序詞とされている(注20)。ヒバリボネ(雲雀骨)という言い方も生まれており、雲雀の脚のように細々した骨格を表した。鷹狩に使う小型の猛禽類であるハヤブサは、和名抄で「鶻」という字を使っている。骨張ったものつながりということであろう。幅が狭くならないように骨を張っていると見立てている。

「簇削」(源三郎絵・人倫訓蒙図彙、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/945297/1/106をトリミング)

「簇削」(源三郎絵・人倫訓蒙図彙、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/945297/1/106をトリミング)伸子(箴)は、主に洗い張りの作業に用いられる。和名抄に、「叉 六韜に云はく、叉〈初牙反、文選に叉簇を比之と読む。今案ふるに簇は即ち鏃の字なり〉は、両岐の鉄柄にして長さ六尺なりといふ。」とある。ヒシという訓みがあるのは、字鏡集に「簇、シヒシ」とある伸子と関連する。竹製の伸子の両先端は二股に分かれている。雲雀の脚の骨張りを連想させる。機織りで最初に経糸をかける際などには、糸のテンションを整えるために雲雀結び(注21)をして確かめていく。きれいに機織りするには、最初の過程、経糸を整然と引っ張る機拵えにかかっている。語源は不明であるが、引き張ることからヒキハリ→雲雀結びと呼ばれたのかもしれない。「引く」のヒは甲類である。女鳥王が織っていたのは、襲衣用の、幅の広い厚地の布であり、横方向に幅が狭くならないようにするために、伸子を使って織りあげ中の生地を張っていた。ハヤブサには織りに必要なヒバリではなく、仕事の邪魔をするサザキを排除して欲しいと言っていることになっている。

倉椅山のクラのこと

速総別王は、記69・70番歌とつづけて三句目途中まで同一の歌を歌っている。倉椅山は現在の桜井市倉橋の地にある山のこととされているが、独特の枕詞「はしたての」が被さっている。高床式倉庫に梯子を掛けて登るから「はしたての」はクラの枕詞と考えられているが、その語は「はしたての」であり、「はしかけの」ではない。どこかへ掛けているのではなく、梯子は自立している。脚立の様相を呈している。そんな形をしているものとして、駄馬の背に置かれる荷鞍のことが思い浮かぶ。荷鞍は乗馬用の鞍とは異なり、中央が高く横から見ると三角形に突起している。馬は脚立を背に載せているように見える。女鳥王と速総別王とは山越えをして逃げ延びようとしている。天皇に対して反乱を起こそうとしたのではないから乗馬用の軍馬を持ってはいない。聳え立つ荷鞍に掛け渡した籠に乗って身を任せるから急峻な山も越えられるという、目には目を、歯には歯をというような発想に基づいている。片側に一人だけ乗るとバランスは取れないが、両側に乗れば荷鞍でも人は運ぶことができる。女鳥王と速総別王とは荷となって運ばれようとしたのである。馬の高さのところへ登れば天皇は手が届かないと軽侮していた(注22)。

左から、荷鞍(高岡市立博物館蔵、文化遺産オンラインhttps://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/282520)、米俵を運ぶ(石山寺縁起絵巻模本、狩野晏川・山名義海模、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0019204をトリミング)、荷鞍につけた木製籠で人を運ぶ(二宝荒神、葛飾北斎(1760~1849)「四日市」『東海道五十三次』、江戸時代(1804年頃)、小判横絵(11.6×16.7㎝)、フィラデルフィア美術館蔵、アン・アーチボールド氏寄贈、受入番号1946-66-81o、https://philamuseum.org/collection/object/203263)、押機(蔀関月著・法橋関月画図「捕洞中熊」『日本山海名産図会』、江戸時代(1799年)、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2575827/40をトリミング)

左から、荷鞍(高岡市立博物館蔵、文化遺産オンラインhttps://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/282520)、米俵を運ぶ(石山寺縁起絵巻模本、狩野晏川・山名義海模、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0019204をトリミング)、荷鞍につけた木製籠で人を運ぶ(二宝荒神、葛飾北斎(1760~1849)「四日市」『東海道五十三次』、江戸時代(1804年頃)、小判横絵(11.6×16.7㎝)、フィラデルフィア美術館蔵、アン・アーチボールド氏寄贈、受入番号1946-66-81o、https://philamuseum.org/collection/object/203263)、押機(蔀関月著・法橋関月画図「捕洞中熊」『日本山海名産図会』、江戸時代(1799年)、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2575827/40をトリミング)天皇が軍隊を興して殺そうと思った相手は、オソシ(遅)と軽蔑した女鳥王と、彼女が織っていたオソヒ(襲衣)をプレゼントされた速総別王である。夫婦一体になって荷鞍の上にいる。荷鞍の上に座を設け、その上に乗る乗り方もしていて、それはオソヒと言われた。「就而熟視れば、皇后の御鞍なり。」(欽明紀二十三年六月)とある。木を格子に組んで屋根板の押さえにするものもオソヒと言っていたから、縄などを使って木組みにして押さえるつけるものをそう呼んだのであろう。紀61歌謡に、「梯立の 嶮しき山も 我妹子と 二人越ゆれば 安蓆かも」とあるのは、馬の荷鞍の山型を覆って両サイドに広げた駕をつけ、二人乗ればバランスが取れて良い具合の座席になるということであろう。「安蓆」とは安定して座ることのできる蓆であり、枠取りし、木を格子に組んだ上に敷物を置き、簡易座席としていることを指しているようである。そんな「はしたての」脚立状梯子の様子は、力の強い獣を逃がさない檻、捕まえるための罠である「押機」(神武記)と同じような造りである。オソとも呼ばれることがあり、天皇は目には目を、歯には歯を、オソにはオソで対抗して捕らえにかかっているというわけである。

紀では、天皇と隼別皇子との間柄を「干支」(「友于」(前田本)(注23))としている。もともと、干は幹、支は枝を示す。天皇と女鳥王と速総別王とは、みな兄弟姉妹の間柄、つまり、木で言えば幹と枝、つまり、干支である。そして、干は杆に通じる。爾雅・釈木に、「棧木、干木」とあり、格子状の桟木を表す。屋根に瓦を載せるために縦横に組まれているのは瓦桟木である。枕詞「はしたての」が捕り物に梯子格子を使うのを、兄弟姉妹の関係の話に合わせるために「干」字を用いようとしたと理解される。

話の後半では、言葉のなかにソ(乙類)の音がたくさん出てくる。「退く」のソは乙類である。ソ(背)と同根の語とされる。オソシ(遅、鈍)やオソヒ(襲衣)、オソル(恐)のソも乙類である。馬の背のことと山越えする稜線のことをいう馬の背のことを絡めながら創作している。「其地より逃げ亡せて、宇陀の蘇邇に到りし時に、御軍追ひ到りて殺しき。」と終っている。ソコ(其地)のソ、地名のソニ(蘇邇)のソも乙類である。紀では、菟田の素珥山に追いつき攻めたがまだ逃れ、最終的に伊勢の蔣代野で殺している。ソニとは今のカワセミのことで、記の天若日子の殯の件に御食人の役を演じている。死者に手向ける食べ物を用意した。それがコモシロというところにも関係するというのだから、コモに包まれて馬に載せ運ばれた米のことをイメージしながら創作されていると考えられる。御食人のふりをしてソ(背)+ニ(荷)の山越えには成功したが、馬上の荷であるはずのコモの代わりになっていたことが伊勢に至って露見したという話に構成されている。

まとめに代えて

以上が女鳥王の話(咄・噺・譚)である。鈍くさいと言ってしまった兄弟喧嘩を鳥の話にし、鈍くさい駄馬を使った脱出劇に仕立てている。記紀の話は継ぎはぎだらけのパッチワークに見える。ただ、その語り口には一貫性が備わっている。おもしろい頓智を繰り出しながら話(咄・噺・譚)が構成されている。姓は稗田、名は阿礼、よくぞ伝えてくれたと思える機知に富んでいる。

わずかに320字ほどの本文を後講釈し、古代天皇制の反逆物語であるとか、律令時代の儒教倫理を謳うものであるとか、女性の社会的な発言を物語るものであると唱えるのは荒唐無稽である。いわゆる史実を下敷きにしていると考えることはもはや困難であろう(注24)。ヘロドトスや司馬遷のように、歴史とは history、文字で書記してはじめてできるものである。対する無文字時代に、どうやって残して伝えたか。口伝えに伝えて記憶にとどめつなぐしかない。唯一確実な手段は、story、お話(咄・噺・譚)として完成度を高めることである。洒落を数珠つなぎにつなぎあわせて最後にオチを持ってくる。自然と覚えられて伝えられ、聞く人を飽きさせない。その時代を表すのにふさわしい新技術を織り交ぜながら、まったくそうであったと悟らせることができる。無文字文化において、すべてを言葉のなかで伝えるために、意味の塗り込められたヤマトコトバという代物を、巧みに知恵を働かせて伝承していたのであった。

(注)

(注1)藤澤2016.に、記紀両書の差異として、「①反逆の主導者の違い ②討伐後の宴に登場する皇后の違い の二つが大きな違いであろう。」(213頁)とされて議論が展開されている。内藤2003.は、「ウタとその用い方には多くの異同が認められる」(245頁)と見ている。本稿では微視的な差異から記紀の構想の違いを論うことはしない。肝心の話(咄・噺・譚)を理解せずに分析はできない。

(注2)今日の研究者たちが勝手に思い込んでいるような、古事記を完成された文学作品であると捉えたり、古代国家による王権制のプロパガンダであるといった根拠不明の先入観をもってみることから解放されなければならない。また、文字を持たない民族文化を遅れたものとする偏見からも解放されなくてはならない。

(注3)先行研究について検討を加え、立脚しながら、あるいは批判を加えながら、新しい解釈を進めるのが作法であるが、結局のところ一語一語の言葉を軽視していて女鳥王の話を読み切っているものはない。いくつか簡単に紹介しておく。荻原1998.は、女性である女鳥王が主導性を担う理由について述べている。寺川1992.は、記紀は律令制社会に入ってから氏族の伝承を公開したものであると考え、反逆氏族の伝承が記されている理由と女鳥とは何を意味するかを検討している。山田2008.は、日本書紀に「鷦鷯」という字で記されている点から出発して、陰陽五行の変化に則っているという議論を展開している。孫1991.は、前田本仁徳紀の頭注に、「養老記云、隼鳥昇天兮 飛翔博衝 鷦鷯所執乎」とあることから、紀60番歌について漢詩の翻案である可能性を考えている。阿部2003.は、女鳥王が王権の論理の世界から離脱しようという主体性を持っているものと捉えている。都倉1975.は、古事記の一篇のお話を文学讃歌へと高めて評価している。猿田1990.は、この説話に歌われる歌謡から、歌謡と説話の結び付き方について分類を試みている。村上2013.は、女鳥王が天皇に仕えないことを、仲介者の速総別王ともども示しているとする。小林2008.は、隼別皇子は雌鳥皇女を妻としようとは思っても、皇位簒奪を狙う意識はなかったと指摘する。

(注4)荻原1998.は、女鳥王は雌の鳥を表示するのみだから何の鳥か同定しようとし、「雌鶏、雄に化れり。」(天武紀五年四月)を引き合いに出し、鷹狩の獲物となる雌雉ではなかったかと考えている。

けれども、女鳥王がニワトリやキジの♀のはずはない。有性生殖の生物に異種間の交雑は起こりにくく、ラバやレオポンの話を創っても聞き手に理解されはしない。自然が卑近に存在し、取り囲まれ従って生きていた古代の人にとって、ハヤブサの♂とキジの♀が番いになるという発想はむしろ大祓の対象になるだろう。生命、種族の存亡にかかわるから、野生の思考において動物は擬人化されず、人間の擬動物化以上のものではない。トーテミズムの根本問題である。

(注5)トル(取)という語のトの甲乙の混在について、以前から議論されてきた。筆者は、トリ(鳥、トは乙類)との洒落の関係を探っている。上代語表記の清濁について、犬養1992.は、「文字のsystemは、伝達に支障のない限りにおいて、対応する音声言語の諸要素のうち、どこまでを捨象することが許されるか。……実用を旨とする場では、万葉仮名の濁音専用の字体を用いないこと、すなわち音韻の「清濁」を書きわけないことが経済であり、それが平仮名・片仮名への連続面をなす……。……平仮名・片仮名がなぜ濁音専用の字体をもたないsystemとして成立したかという問題は、音韻と文字の両面から考えなくてはならない。本書の筆者[犬養隆]の認識によれば、古代語の「清濁」についての議論は、一九七〇年代から後、基本線において前進していない。亀井孝……濱田敦……馬淵和夫……小松英雄……木田章義……[らの見解を]本書の筆者の理解によって約言すれば、今までのところ、phonemics の level ではなく、prosody あるいは phonetics の level でとらえる説が有力であるということになる。 本書の筆者は prosody の level と考えている。アクセントが統制的な性格を強めるにつれて「清濁」は prosodeme から phoneme に変わって行ったというのが筆者の考えであるが、……ここでは、古代語の音韻における「清濁」の別が、知的・論理的意味を弁別する phoneme ではなかった可能性が大きいことを確認するにとどめる。」(344~345頁)としている。

(注6)古訓に、「媒」はナカタチ(ナカダチ)のほか、ナカヒト(ナカビト)ともある。現在の記の解説書にナカタチ(ナカダチ)説を採る例は少ないが、紀では前田本傍訓にナカタチとあって従っている。筆者は、古事記でもナカタチ(ナカダチ)と訓むのが正しいと考える。今の仲人のことである。結婚相談所の人が依頼人の意向を無視して紹介相手を横取りして結婚してしまうということは、いかに相手方から求められたからとて世間の信用を失うことで常識を欠いている。そのようなことは、ヒト(人)のすることではない。人のようで人でない。木のようで木でないのは、ウドの大木とも言われる山ウドである。ナコウドという言い方は、それを捩ってもいておもしろい。拙稿「雄略即位前紀の分注「𣝅字未詳。蓋是槻乎。」の「𣝅」は、ウドである論」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/ceb99a8b6b28f3929182489b7d106226参照。そして、速総別王は、間に入って両者の仲を断つことをしている。したがって、ナカタチ(ナカダチ)と訓むのが意味を伝達するのに必要十分である。

(注7)この部分の「因二大后之強一」に、「大后のコハキに因りて」と、コハシという形容詞による別訓も行われている。「オズキと訓むのが通説だが、『記』の用字法に照らしてコハキと読む。コハキは強くて扱いにくいの意。」(新編全集本古事記299頁)。同じ「強」という字を当てても、コハシというのは高句麗騎馬軍が「強」いことを言うように、馬冑、馬甲、甲冑といった硬さを伴ったつよさを指す。強いご飯とは、水が足りないか蒸らす時間が足りないかした硬いご飯のことである。皇后が嫉妬深くて気が強いからといって、高句麗騎馬軍や芯の残ったご飯の硬さを連想することはできない。ねたまれて嫌になるのは気分の問題で、もっとおぞましい、ぞっとする、背筋の寒くなる感情の発露として言葉があるであろう。通説のオズキが正しく、清音でオスキと訓む説もある。オソシへと音が通じる点からも確かである。

(注8)日本書紀では雌鳥皇女の話は仁徳紀四十年にあり、磐之媛皇后はそれ以前、三十五年に亡くなっている。

(注9)山路1994.363頁。また、身崎2007.は卑屈なまでの天皇の求愛の態度とメドリの堂々とした拒否の態度を対照させようとしていると見ている(89~90頁)。

(注10)原文の「服」には、ミソ(御衣の意)という古訓もあるが、直後の記67番歌に、「織ろすハタ」とあり、ハタと訓むべきである。機織り機で織られた布帛をハタといい、機械の方もハタという。思想大系本古事記、古典集成本古事記、西郷2006.などに採用されている。地の文で「女鳥王にハタに坐してハタ織れり」とパタパタ言うことで、この話のテーマがハタの頓智からなっていることを示している。

(注11)荻原2003.に、「問いに対する答えとは、問いに従属するものではない。答えとは、一見、問いを受けた受動的なもののようでありながら、実は問いが掬いとった状況の質を判定し、方向づけるものなのである。だからこそ女鳥王の歌は、状況の現実にすら気付いていない仁徳天皇に、状況を判定し現実を突きつけて、以後の状況の方向を決定づけるはたらきをもつ。そこに女性の歌の一つの本質がある。」(11頁)とある。似て非なることを筆者は考える。問いは状況がわからないときに発し、方向性を示唆してもらうために行われる。馬鹿なふりして聞いてみた、という言い回しがあるように、答えによって導かれるのである。仁徳天皇は、女鳥王に馬鹿にされているわけであるが、特に女性の歌だからというわけではない。

(注12)古代の衣装と一概に比較できないかもしれないが、一般的に、着物を一着仕立てるために必要な布は反物一反である。基準にしてある。現在の着物の反物は、幅が約37㎝、長さが約12.5mとなっている。丸帯を織る場合には、70cmほどの幅で織って縦方向にふたつに畳み、かがり留めしている。延喜式の「長さ二丈五尺。広さ二幅」は、長さが約7.5m、広さが約1.32mに当たる。現在も紬を織るのに用いられている腰機をみると、腰幅よりも少し広めに幅がとれるから70cmほどに織っていくことは可能である。延喜式に「広さ二幅」という単位があり、「幅」の古訓にはハタバリともある。それとの兼ね合いから考えるなら、66cm幅のものを7.5mの長さまで織り続け、二枚分織りあげてそれを縫いつないで「襲衣」を作ったとするのが妥当であろう。織る人に肩幅がなければ梭を横から入れていくのも大変であるし、巻き取りながら作るにしても歪まないようにしなければならない。織りの技術に相当熟達しているといえる。女鳥王の答え方が強い物言いになっていて、「料ろかも」の答えが「御襲料」となっていた。ふつうの着物じゃないことぐらい見ればわかるでしょ! ということは、見ただけで分かりそうな違いが機織り機の上にあったということである。

幅の広い織りを施すのに狭まっていかないように両端を広げておく工夫があった。前田1992.には、「経糸の幅出具[鋸状幅出棒]は日本ではアイヌの織機にしかない」(149頁)、「[天秤腰機では、]現在、緯打ちにも筬が使われているが、本来は幅出用で、長い緯打ち刀か杼を用いていた。」(185頁)とある。筆者は、記68番歌謡を聞くにつけ、ヒバリが唐突に出て来ている以上、伸子によって幅が縮まらないようにし、幅広で厚手の反物が織りあげていたと考える。「襲衣」は上着なのだから生地は分厚かったであろう。

機の種類については用語に混乱が見られている。地面に尻もちをつけるタイプを地機と呼んでいるのか、身体で経糸を引っぱるのものを呼んでいるのか不明である。植村2014.は、「三種類の基本形について、錘を下げて張る織機を「錘機」……、地面を利用して張る織機を「地機」……、人体の腰で張る織機を「腰機」と表記する」(48頁)とする定義を試みている。経糸のテンションを何によっているのかの区分である。そこには、その地機の発展型として、インドによく見られる地面に穴を掘って足を入れ、足で綜絖を操作するタイプが現れ、それを木組みにして全体的に地面上へとアップさせたものが高機であろうという。ただし日本では、腰で経糸を引っぱる方式の腰機にも、天秤腰機のように機に一体型の腰掛に座って行うものも多い。インドに見られる掘りごたつタイプは、「穴織」(応神紀三十七年二月)のことに当たるのではないかと指摘されている。

ほかに、「漢織・呉織及び衣縫の兄媛・弟媛」(雄略紀十四年)という記事も見られ、それまでの「呉織」とは別種の「漢織」が来日しているので、あるいはそれが、機構をすべて機に委ねて体が解放された、いわゆる高機の移入に当たるのではないかとも推測される。また、「倭文(倭文」といった例が見られる。「倭文神、此には斯図梨俄未と云ふ。」(神代紀第九段本文)、「倭文部」(垂仁紀三十九年十月)、「倭文機〔之都波柂〕」(紀93)、「倭文、此には之頭於利と云ふ。」(天武紀十三年十二月)、「倭文幡」(万431)、「倭文旗帯」(万2628)などとある。筆者はハタ(機)をパタパタという音と関係すると述べてきた。シツオリのシツは、シヅカ(静)の意と関係があると推測する。梭(杼)をそっとさし入れて静かに織っていく機とは何か。アンギンや、招木を持たない尻もちをついた形の腰機かとも思われる。それらもハタと呼び出したのは、パタパタいう機織り機に対してシツハタと後から名づけたのではないか。

天照大御神、忌服屋に坐して、神御衣を織らしめし時、其の服屋の頂を穿ち、天の斑馬を逆剥ぎに剥ぎて、堕し入れたる時に、天の服織女、見驚きて、梭に陰上を衝きて死にき。(記上)

この例や本稿の仁徳記の例は、「呉織」の類で、今いう天秤腰機ではないかと推測されるが未詳である。詳しくは前田1992.、前田1996.などの労作を参照されたい。いずれにせよ、作業上は高機とあまり変わりないらしい。腰で経糸を引っぱっていると、張り具合のニュアンスが感じられやすいという利点もあり、結城紬は今でも腰機で織られている。工業化されないのであれば、使いやすいものや簡便なものを用いて不都合はない。それでも、天照大御神の機織りの作業場は、母屋とは別棟の「忌服屋」、「服屋」である。また、雄略紀の織り手、縫い手が必ずペアで渡来している点も、パタパタ二つ扉のある機殿(機屋)での作業を示唆しているのではないか。

(注13)例えば、近代に桐生市に建てられたノコギリ屋根織物工場群のように、採光は北からであったかもしれないから、戸の方角は調べなくては確かなところはわからない。考古学の発掘に期待するほかないが、すでに記に語られていることである。

(注14)建築史では、敷居に溝を掘ってレールとして走らせることは技法として新しく、引戸、襖障子が現れるのは平安時代になってからのことである。日本史大事典に、「回転式のいわゆる扉の形式が古く、これには板扉と桟唐戸とがある。……同じ回転式であるが、扉とは異なって水平方向に回転軸を持つのが蔀戸である。寝殿造では蔀戸に対し、扉形式の戸は妻戸と呼ばれた。これは元来、建物の妻(棟の両端の側面)に設けられていたことから生れた名で、出入口として使われた。……引戸は遣戸と呼ばれるが、その発生は扉よりも遅れ平安時代後期である。この時代の絵巻物に見えるのは狭い間隔に横桟を打ったもので、のちに舞良戸と呼ばれる形式である。……平安後期には襖が登場し、明障子(現在の障子)が現れるのも平安末期である。」(第五巻1頁、この項、清水擴)とある。

家形埴輪の戸ぼそ(江野2012.49頁)

家形埴輪の戸ぼそ(江野2012.49頁)高橋1985.に、「日本でいちばん古い建具」(2頁)として扉が紹介され、「奈良時代の住宅の建具は扉だけであった」(9頁)と刺激的なキャッチコピーが施されている。弥生時代の農村集落跡、伊豆山木遺跡から、軸釣(枢、とぼそ、くろろ)とみられる作り出しのある扉が出土しており、「古墳時代になると、……扉の出土例が増えるのみならず、扉用の軸受けをもった閾も発掘され、さらに大阪府八尾市美園古墳から出土した埴輪屋には、開口部の上下に扉の軸を受ける穴が作られている。」ことから、「扉はすでに相当普及していたらしい。」(2頁)とある。

(注15)戸を閉めて明かりを灯しながら織っていたと考えられなくはないが、植物油の燃油は非常に高価である。魚油や松明を使って臭いがつき、火の粉が飛んで穴を開けかねないリスクを冒しはしない。だからこそ、囲炉裏に火を熾さない別棟の機殿(機屋)を設けて作業している。

暑ければ屋外で行うことも考えられ、軒下に機を設置して織っている例も見られる。インドでは高床式の縁の下の例もある。中央アジアから中近東にかけては、雨の心配がほとんどないから完全に屋外で行われている。それが通常の機織りの光景であった。

(注16)民俗事例としては、吉見1995.に、「この[湖東]町の民家にみられる特徴は機織窓の存在である。でいの前面の一間半を四分し、中央の四分の一の二つ分を窓とし外側に縦格子、内側に二枚の引戸をたて、これを「機織窓」と呼んでいる。」(74頁)とある。

(注17)二つ片開き扉の建物の用途については筆者の語学的推測によるものであり、考古学の考証を経ているものではない。

(注18)推古紀に、建物を建ててから仏像を入れようとしたら戸が狭くて入らなかったという記事がある。寄木造だったのかもしれない。

又仏像を造ること既に訖りて、堂に入るること得ず。諸の工人、計ること能はずして、将に堂の戸を破たむとす。然るに汝、戸を破たずして入るること得。(推古紀十四年五月)

(注19)新編全集本古事記に、「ヒバリだって空を翔る、ましてや天空高く行くハヤブサは…と対比的にハヤブサを引き出す。」(301頁)とあるが、ヒバリとハヤブサを比べ出したら焦点がぼけて肝心のサザキのオソシ点が霞んでくる。

(注20)ヒバリダカ(雲雀鷹)という語もあり、6月頃、ヒバリの羽の生えかわる時に、ヒバリ専用に鷹狩をする鷹のことをいう。日葡辞書に「Fibaridaca」とある。なお、ハヤブサがヒバリを捕まえる鷹狩は行われるが、サザキ(ミソサザイ)を捕まえる鷹狩は知られない。人里近くにいるスズメなら練習用に捕まえさせることはあるが、小さな鳥は霞網を用いて捕えれば事足りる。鷹狩の獲物は、通例では、鳥類では、ツルやガン、ハクチョウ、カモ、キジ、ウズラなど、哺乳類では、ノウサギやリス、キツネなどである。わざわざ飼育、調教するのだから、ふだん捕れない大きな獲物を狙うのが鷹狩の醍醐味である。鷹狩に使うタカは短距離向きで、木の多いところでも使えるが、ハヤブサは比較的長距離に使えるが、木の少ないところに適するとされている。草の枝葉の間を飛んでいるサザキを捕ることは難しい。

(注21)輪の中を糸が通るようにした結び方を雲雀結びと呼んでいる。結索法は、結びの用途から次のように大別されている。①結節法、②結合法、③結輪法、④結着法、⑤結縮法、⑥結束法、⑦装着法である。このうち、雲雀結びは結着法に当たり、「元」のところ二本に同じく力がかかる場合にのみ有効である。

(注22)仁徳天皇は脚が不自由だったらしく、屋根の雨漏りを直すことができなかった。拙稿「仁徳天皇は「聖帝」か?」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/3b6bf7b7b6923362822f33da0c609948参照。

(注23)誤写ではなく、当初から異本が存在していたものと筆者は考える。河村秀根・益根の書紀集解に、「按ニ干原ト作レ于ニ誤。舒明天皇即位前紀ニ作二干支ニ一。晋書芸術伝ニ戴洋曰、干ヲ為レ君ト、支ヲ為レ臣ト。拠レ此ニ考ニレ之ヲ、借二兄弟ニ一称二干支ト一耳。未レ詳レ所ヲレ出。」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1157913/21、漢字の旧字体は改め、句読点を付した)とある。舒明前紀には、「吾、汝が言の非を知れども、干支の義を以て、害ること得ず。」とある。

(注24)歴史学からすれば、古墳時代に天皇家の兄弟姉妹間に事実としてあったかもしれない、あるいは、皇統譜に女鳥王や速総別王の母親が豪族出身者であることから氏族伝承が組み込まれたのかもしれないと見て取りたくなるであろう。しかし、それがどうして天皇家の三人の兄弟姉妹の喧嘩のことへと発展しているのか、検証不可能にして説得力ある解釈は行われることはない。氏族の祖先伝承がまとめられることがあったとしても、記紀に所載の話の内容とは関わりがない。今日でも余所の家のことを一度ならずとも聞かされるのには閉口するであろう。ましてや、それをまるごと全部覚えるようにと言われてても、凡人には覚えられるはずもない。新撰姓氏録を覚えていてもいかなる試験問題に出ることもない。門閥重視でも貴族社会でもない時代のことを考えるのに、古代史学は氏姓のつながりを重んじすぎてはいないだろうか。

(引用・参考文献)

浅川2013. 浅川滋男『建築考古学の実証と復元研究』同成社、2013年。

阿部2003. 阿部誠「仁徳記・女鳥王の歌謡物語─その表現と構想─」古事記学会編『古事記年報』45、平成15年。

犬養1992. 犬養隆『上代文字言語の研究』笠間書院、平成4年。

猪股2016. 猪股ときわ『異類に成る─歌・舞・遊びの古事記─』森話社、2016年。

植村2014. 植村和代『織物』法政大学出版局、2014年。

江野2012. 江野朋子「美園古墳出土埴輪の保存修理」文化庁文化財部監修『月刊文化財』587号、第一法規、平成24年8月。

荻原1988. 荻原千鶴『日本古代の神話と文学』塙書房、1998年。

荻原2003. 荻原千鶴「記紀歌謡の女性歌人」後藤祥子・今関敏子・宮川葉子・平舘英子編『はじめて学ぶ日本女性文学史【古典編】 シリーズ・日本の文学史⑤』ミネルヴァ書房、2003年。

尾崎1982. 尾崎暢殃「雌鳥の皇女」『国学院雑誌』第83巻第10号、昭和57年10月。

古典集成本古事記 西宮一民校注『新潮日本古典集成 古事記』新潮社、昭和54年。

小林2008. 小林真美「雌鳥皇女と隼別皇子」大久間喜一郎・居駒永幸『日本書紀[歌]全注釈』笠間書院、平成20年。

西郷2006. 西郷信綱『古事記注釈 第七巻』筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2006年。

佐佐木2010. 佐佐木隆『古事記歌謡簡注』おうふう、平成22年。

猿田1990. 猿田正祝「記紀における歌謡の文学的機能─女鳥王と速総別王の歌謡物語を中心として─」『日本歌謡研究』第30号、平成2年12月。

思想大系本古事記 青木和夫・石母田正・小林芳規・佐伯有清校注『日本思想大系1 古事記』岩波書店、1982年。

時代別国語大辞典 上代語辞典編修委員会編『時代別国語大辞典 上代編』三省堂、1967年。

新編全集本古事記 山口佳紀・神野志隆光校注・訳『新編日本古典文学全集1 古事記』小学館、1997年。

孫1991. 孫久富『萬葉集と中國古典の比較研究』新典社、1991年。

高橋1985. 高橋康夫『建具のはなし』鹿島出版会、昭和60年。

武田1956. 武田祐吉『記紀歌謡集全講 附琴歌譜歌謡集全講』明治書院、昭和31年。

武部1988. 武部智子「『女鳥王物語』について」『甲南国文』第35号、1988年3月。

辰巳2014. 辰巳正明監修『古事記歌謡注釈─歌謡の理論から読み解く古代歌謡の全貌─』新典社、2014年。

土橋1972. 土橋寛『古代歌謡全注釈 古事記編』角川書店、1972年。

寺川1992. 寺川真知夫「雌鳥皇女・女鳥王伝承の性格と形成─反逆伝承の公開と氏族─」中村啓信・菅野雅雄・山崎正之・青木周平編『梅澤伊勢三先生追悼記念論集』続群書類従完成会、平成4年。

都倉1975. 都倉義孝「女鳥王物語論─古事記悲劇物語の基本的構造について─」日本文学研究資料刊行会編『古事記・日本書紀Ⅱ』有精堂、昭和50年。

鳥取県埋蔵文化財センター2008. 『弥生時代「最長の垂木」の発見と復元 山陰地方の大型掘立柱建物』鳥取県埋蔵文化財センター、2008年。表紙画像http://www.book61.co.jp/book.php/N03678。

内藤2003. 内藤磐「記紀歌謡の織りなす世界─カタリにおけるウタの役割─」古事記学会編『古事記論集』おうふう、平成15年。

日葡辞書 土井忠生・森田武・長南実編訳『邦訳日葡辞書』岩波書店、1995年。

日本史大事典 『日本史大事典 第五巻』平凡社、1993年。

藤澤2016. 藤澤友祥『古事記構造論─大和王朝の〈歴史〉─』新典社、平成28年。

前田1992. 前田亮『図説手織機の研究』青人社、平成4年。

前田1996. 前田亮『続図説手織機の研究 日本篇』青人社、平成8年。

身崎2007. 身崎壽「ウタとともにカタル─女鳥王物語論─」『萬葉集研究 第二十九集』塙書房、平成19年。

村上2013. 村上桃子『古事記の構想と神話論的主題』塙書房、2013年。

守屋1980. 守屋俊彦『古事記研究─古代伝承と歌謡─』三弥井書店、昭和55年。

矢島1991. 矢島泉「『古事記』下巻試論」『日本文学』第40巻第4号、1991年4月。

山路1973. 山路平四郎『記紀歌謡評釈』東京堂出版、昭和48年。

山路1994. 山路平四郎『記紀歌謡の世界』笠間書院、1994年。

山田2008. 山田純「『鷦鷯』という名の天皇─鳥名と易姓革命─」日本文学協会編『日本文学』第57巻2号、2008年2月。

吉井1992. 吉井巖『天皇の系譜と神話 三』塙書房、1992年。

吉見1993. 吉見靜子「近江の民家4 湖東の民家」『湖国と文化』第17巻2号(通号第63号)、㈶滋賀県文化振興事業団、平成5年4月。

(English Summary)

In this article, we know that the story of the Princess bird(女鳥王“Medörinööfökimi”)in Kojiki is very witty linguistically. The main point of the story is the following, there are two doors on the gable side of the weaving machine house, and it opens and closes flutteringly(“fatafata”)for lighting, and the machine is called a grouper(機“fata”in Yamatokotoba). It faces south, and the sun(日“fi”) rises from the left in the morning and sets to the right in the evening everyday, and the shuttle(梭“fi”) is repeatedly moved from side to side and left and right.

※本稿は、2017年5月、2018年1月、2019年9月稿をまとめた2020年10月稿について、2024年1月に再度誤りを正しつつ論旨に不要な先行研究部分を大幅に割愛し改稿したものである。