万葉集巻一の万23~24番歌は、罪科に問われた「麻続王」という人にまつわる歌である。原文と伊藤1995.の訓読、訳をあげる。

解釈の現状と「和歌」

背景の事情はよくわからないものの、万23番歌は、島流しにあった麻続王が海岸で藻を採っておられるのを人々が同情して詠んだ歌であるとされている。そのことは次の万24番歌の「和ふる歌」を併せて考えれば明らかだという。ただし、「和歌」と呼べるものは、先に作られた歌を主とし、それに応えて従とされる歌のはずであるとも考えられている(注1)。筆者の予断ではあるが、「和」さずとも一首で十分に歌として機能して完結しているものに、さらに加えて厚みを増す作用を示したものが、「和歌」と呼ばれたのではないかと考える。同じ事柄について別の視点から歌としてあわせたという意味である。歌う立場が異なるのは贈答歌である。伊藤1995.を含め、現状の解釈では、万23番歌+α の歌として計二首を捉えるのか、逆に万24番歌を導く伏線として万23番歌が置かれているか、いずれにせよ、そうだそうだと言い合っているに過ぎないものとして考えられているように感じられる。足して1になるのではなく、足せば2以上の効果、膨らみがあるのが「和歌」なのではないか。

なお「白水郎」はアマと訓んで「海人」のこととされる。もとは中国南方の白水地方の郎、すなわち男性の称から来ているという(注2)。また万24番歌の第一句、「うつせみの」は、現実の世の意味から「命」を導く枕詞とされている。ほかに、第五句は、「玉藻刈り食す」、「玉藻刈り食む」と訓ずる説もある。この五句目と一句目の訓は、これらの歌の眼目である「和歌」の真髄において正しく訓まれなければならない。現状の解釈では不十分である。

影山2011.は、万17・18番歌の額田王の近江下向の歌に続く万19番歌の井戸王の歌に「即和歌」とある点について、次のように論じている。

万19番歌は左注にあるように和歌に似ていないとされている。万葉集の編纂者は時代を追って引き継いでいったものと考えられるから、厳密に文字を使い分けていたかどうかは定められないものの一定の目安にはなるであろう。「即和歌」にはもう一例、左注で記される万3844・3845番歌がある。そこでは「左注」に記されており、お互い、からかい喧嘩の言い合いになっている点から、影山2011.の考察では対象としていない。

万23・24番歌は、「和歌」とだけあり、「即和歌」ではないが、①~④の例と共通点が多い。そこで、以下にそれらの例を示す。

以上の歌のやり取りの特徴として、即座にその場にいた作者が、前の歌に和して歌い返していること、そして、応酬の場を具体的に想定できることがあげられている。さらに、影山2011.は、「鸚鵡返しや人称の一方通行」(27頁)が見られることを指摘する。「前歌との接続性を主張するために言語上の密な関係を構築しようとする所為と理解され、いうならば本来は贈答唱和を期待していない詠歌に対し自ら進んで「和歌」として連なろうとするのが「即和歌」であると考えられるのである。」(25~26頁)という。万23・24番歌も、即時性や同場性は欠けているものの、これらととてもよく似た傾向にある。両歌の主語は麻続王である。同時代性と共場性を有した歌ということができるのではないか。麻続王は自ら進んで「和歌」として連なろうとしたのである。

村田2004.は、万23番歌「人哀傷作歌」の作者について、紀歌謡に現われる「時人歌」の特徴と共通すると論じている。「すなわち、①歌の表現上に事件に関する固有名詞が登場し(麻続王)、②作者に興味を示されず(人)、③短歌形式であり、④事件最中(後)の詠であり、⑤話者の感想が歌われる(海人なれや)」ことから、「当該歌は「時人歌」の一つとして把握してよいであろう。」(277頁)とする。「時人歌」的な性格を持った万23番歌に対して、事件渦中の当事者である麻続王が「和」したことになり、きわめて特殊な歌群である。

この点は、歌の字句にある「玉藻」を「刈る」ことに関しても指摘されている。内藤2012.は、万葉集中の「玉藻刈る」歌全24例について概観し、「玉藻」を「刈る」主体がアマ(海人)やアマヲトメ(海人娘子、海人通女、海少女)の例が多く、他には後に触れる41番歌に「大宮人」が「玉藻」を「刈る」歌があるなか、万23・24番歌は、罪を得て配流された王自らが「玉藻」を「刈る」歌となっていて、「『万葉集』において他に類例のない特殊な「玉藻刈る」歌である。」(272頁)と評している。

歴史事件との関係

左注の記事と現行の日本書紀との間には、日付の干支に違いが見られる。紀では天武四月朔日を甲戌、麻続王が罪を得た日を辛卯に作る。しかし、いずれにせよ18日に当たっているので、事実に誤りはないものと考えられている。結局、麻続王は因幡、一人の子は伊豆大島、もう一人は五島列島に流罪になっている。

辛卯に、三位麻続王罪有り。因幡に流す。一の子をば伊豆嶋に流す。一の子をば血鹿嶋に流す。(天武紀四年四月)(注3)

新大系文庫本万葉集に、「左注の日本書紀の言う通りだとすれば、遠流・中流・遠流の三つのうち、罪の主体と考えられる王が近流の因幡、連座したと思われる子の一人が中流の伊豆、一人が遠流の九州の血鹿島(→八九四)に流される重い刑を受けたことになり、尋常ではない。史料に何らかの混乱があったか。」(73~75頁)とする。「罪の主体」が「王」であるという前提は先入観にすぎない。子どもの方が罪を犯し、親が連座させられているのだろう。連座でも罪は罪だから、「三位麻続有レ罪。」と記されても不思議ではない。少なくとも、その可能性を排除して史料批判をしてはならない。

天武朝は中央集権的な国づくりが進んだ時代であった。斉明天皇が構想していた天皇中心の国家像は、律令制度の導入によってより完成されたものになっていく。人々にとって、それは「百姓」にせよ、官人にせよ、必ずしも明るく伸びやかで自由な風潮の時代であったとは限らない。実際、天武天皇は当初から諸々の禁令を発している。

癸巳に詔して曰はく、「群臣・百寮と天下の人民、諸悪を作すこと莫。若し犯すこと有らば、事に随ひて罪せむ」とのたまふ。(天武紀四年二月)

漠然とした一般論に見えるが、推古朝に聖徳太子が山背大兄王等に語ったとされる遺言、「諸の悪な作そ。諸の善奉行へ。」(舒明前紀)に由来し、大本は七仏通誡偈「諸悪莫作、諸(衆)善奉行、自浄其意、是諸仏教」によっているとされている。聖徳太子が親族の心の戒めとして言っているのに対して、天武天皇は治安維持のために言っている。道徳の内面化を社会全体に広めようとした政策である。教育勅語のようなものと考えればわかりやすいだろう。

癸卯に、人有りて宮の東の丘に登りて、妖言して自ら刎ねて死ぬ。是の夜の直に当れる者に、悉に爵一級を賜ふ。(天武紀四年十一月)

夜中に、飛鳥浄御原宮の東の岡、現在の明日香村岡に登って、反体制のアジテーションを行って自決した者がいた。宿直の者全員が一階級増されているところを見ると、政権は口封じをしたようである。

丁酉に、宮中に設斎す。因りて罪有る舎人等を赦す。乙巳に、飛鳥寺のほふし福楊に坐して獄に入る。庚戌に、僧福楊、自ら頸を刺して死せぬ。(天武紀十三年閏四月)

罪科を問うておいて恩赦を与えたり、牢獄へぶち込んだ僧侶が自死している。事をとり立てている記事ではないから、当たり前のことと思われる世相であったと考えられる。窮屈な世の中に暮らし続けると、だんだん感覚が麻痺してくる。全体主義的な時代を経験している。職務を全うすることに明け暮れた役人は、良心を滅却して火もまた涼しくなる。

壬寅に、杙田史名倉、乗輿を指斥りまつれるといふに坐りて、伊豆島に流す。(天武紀六年四月)

丁亥に、小錦下久努臣摩呂、詔使に対ひ捍めるに坐りて、官位尽に追らる。(天武紀四年四月)

律令では名例律の規定として、「八逆」の大罪の一つ、「大不敬」の罪に、「……乗輿を指斥するが情理切害ある、及び詔使に対ひ捍むで人臣の礼無きをいふ。」とあげている。それぞれ本来なら斬首、絞首に相当する罪である。罪が軽くなっているのは、厳格に適用するのには当たらない低俗なものだったからであろう。後者の事例で登場する久努摩呂という人は、諫言する人物であったようである。同じ天武紀四年四月条に、「辛巳に、勅したまはく、『小錦上当摩公麻呂・小錦下久努臣摩呂、二人、朝参せしむること勿れ』とのたまふ。」とありながら、天武天皇の亡くなった朱鳥元年九月条に「直広肆阿倍久努朝臣麻呂、刑官の事を誅る。」と再出する。天皇は反省して適材を適所に復帰させていたようである。しかし、天武四年の段階では、完璧なるイエスマンが求められている。社畜ならぬ国畜になり切らないといけない生きづらい時代になっていた。

その天武四年四月、麻続王は罪を得た。彼が子どもともども連座して流されているのは、大不敬のような重罪を犯しつつ、罪一等を減じられたということであろう。子どもの方が都から遠いところに流されているから、子どものいたずらの責任を親が負わされたに違いあるまい。久努麻呂という人が懲戒処分で官位を奪われてからわずか四日後である。あるいは、麻続王事件に関係してのことではなかろうか。査問委員会か懲罰委員会にかけられた麻続王一家のことについて、どうだっていいじゃないかという久努麻呂と、こういうことこそ大事なのだという天皇の使者との間のいさかいである。玉藻の歌とは、その時の事件簿であった可能性が濃厚である。

無文字時代の「歴史」

それは、歌の題詞と左注との間の齟齬からも感じ取れる。左注の筆者は、万19番歌(「綜麻形乃林始乃狭野榛能衣尓着成目尓都久和我勢」)に左注を施したのと同一人物である蓋然性が高い。万19番歌では、「右の一首の歌は、今案ふるに和ふる歌に似ず。ただし、旧本、この次に載す。この故になほ載す。」と注している。一方、万24番歌においては、「和歌」とある点についていっさい疑問を呈していない。左注の筆者は、「和歌」であることはそのとおりであるとしている。「歌辞」にある「伊良虞嶋」自体も不審に思っていない。歌辞ではなく、設定としての題詞のほうに疑問をいだいている。題詞に、流された場所を「伊勢國伊良虞嶋」としている点について間違えではないかと感じている。現在伝わる紀にも引用と同等の記事があり、麻続王が「伊勢國伊良虞嶋」に流罪になったという事実はないようである。

では、左注の言うように、歌の字句のために題詞を間違えたかと考えてみると、そもそも歌の字句がなぜ「伊良虞嶋」の話になっているのかという疑問が浮かぶ。「伊良虞嶋」は現在の愛知県の渥美半島の先端、伊良湖岬かその近辺の島に比定されている。半島をもってシマと呼ぶ例は、志摩国が半島であるなどあり得ることである。しかし、「伊良虞嶋」は伊勢国ではなく三河国である。もとより当時の国境がいかなるものであったか確かではなく、伊勢湾を挟んで隣接する「国」である。その間にある神島を指しているとする説(澤瀉1957.227~228頁)もある。しかし、むしろ、伊勢国と三河国の間に、志摩国が位置していることに注意が払われるべきであろう。

左注を付けた人は万葉集の最初の編者とは別の人であったと思われる。最初の編者はシンプルに、標目、題詞、歌だけを記し、それを引き継いだ二番目の編者が、左注を施したうえで歌の採録を続けていったのだろう。万19番歌の左注に、「旧本」と記されており、左注を付けた人は「旧本」を写しているとわかる。この両者の間には時代の展開、文化的な大転換点があった。完全な無文字文化から一部に生得的に文字を学んだ世代がいる文字文化への転換である。それは同時に、律令制の導入時期にあった。万葉集の歌においても、それとちょうど対応するように、額田王の口承の歌から、柿本人麻呂の筆記メモ帳の歌へと転換していった(注4)。その両文化の間にあるクレバスは深く、無文字文化の文化について、文字文化の人には時にわからないことが起きるようになっている。言い伝えに伝えられた説話の内容は、無文字文化で当たり前のこととして常識として受け止められていたが、文字文化の時代が進むにつれ、常識ではなくなっていった。世の中を学ぶことの意味合いが、それまでの言い伝えを聞いて悟って知るという方法から、書いてある文字を見て知識を積み上げて理解するという方法へと変っていった。脳の使う部位が異なってきた。音声言語によりかかった思考と、視覚言語(文字)によりかかった思考とでは性質が異なる。知恵と知識の違いとして表されよう。なぞなぞとクイズの違いと言っても良い(注5)。

万24番歌に左注を施した人はネイティブに文字に親しんで育った人であり、麻続王よりもひと世代後の人、つまりは異文化に属していた。反対に、麻続王事件を歌った「人」と彼に和した「麻続王」は、ともに同時代の無文字文化の人である。それらの歌詞を聞くと、狐につままれたような感じになる。記紀に残されている語句があらわれている。万23番歌に見える「海人なれや」という句である。この句は、言い伝えのなかの諺に登場する。応神記、仁徳即位前紀の皇位継承辞退の話に、「海人なれや、己が物から泣く」などとある。

当時、皇太子のウヂノワキイラツコとオホサザキノミコト、後の仁徳天皇とが皇位を譲り合っていた。そして、菟道宮、今の宇治市と難波、今の大阪とに分かれて住んで三年が経過していた。時に漁師が鮮魚を贄として天皇に献上しようと菟道に持って行ったところ、ウヂノワキイラツコは自分は天皇ではないと言って断り、難波に進上させた。ところが大オホサザキノミコトも固辞して今度は菟道へ向かわせた。行き来する間に贄の魚は腐ってしまい、漁師は泣いたというのである。そこから、自分の持ち物が原因で憂き目を見ることがあるという諺になったと伝えている。

この諺の焦点は、真ん中のヤが反語の助詞で、海人であるからか、そうではないのに、自分の持ち物が故につらい目に遭う、という意味のことである。応神記、仁徳前紀の逸話は、諺に「海人」が持ち出されている謂われを語っている。逸話があって諺が成立したのではなく、諺はもともと存在し、それを後講釈するのにとてもうまく合致する贄献上の出来事があったので、それに託けて逸話をまとめ上げているものと考えられる。

万23番歌にしても、麻続王は海人ではない。諺を意識して上の句を挿入しているとすれば、歌の後半の玉藻を刈ることがつらいことという考えに固まってくる。けれども、諺が持つべき本来の意味、言葉の変化技が少しも生きてこない。ただ泣きを見たというのでは冴えない。意外なことに自分の持ち物が災いして泣く結果に至ったという展開が欲しい。修飾形容のために諺を引いてきた理由は必ずやあるだろう。

反歌の万24番歌の題詞に、「麻続王、聞レ之感傷和歌」となっている。この歌を作ったのは麻続王である。前の万23番歌を受けて歌っている。結果、四・五句目が繰り返し調になっている。この箇所の訓については、意図的に用字を変えているようであり、違えて訓むのであろうとする見解も多く見られた。しかし、用字を変えた真の理由は、同じ言葉、言い伝え世代にとって重要な音を強調するためであったとも考えられる。題詞には、「和歌」と明記されている。影山2011.の指摘どおり、同じ言葉(音)の反復をこそ求めている。微妙なニュアンスや音韻の違いを引き立たせるべき理由は見当たらない。ただし、単に同じ語句(意味)を追従したというのではない。この場合、音は同じであるが意味は異なるということではないか。なぞなぞ的発想である。

コタフルウタに「和歌」と記されている。「応歌」、「答歌」とはされていない(注6)。論語・子路篇に、「君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず。(君子和而不レ同、小人同而不レ和。)」の有名な文句がある。この言葉の例証としては、春秋左氏伝・昭公二十年条に載る、斉の景公と晏氏(晏嬰)の問答が分かりやすい。景公が狩りから帰った時、腹心の部下が急いで駆けつけてきた。それを見て景公は、彼だけが心が和合すると言った。それに対して晏氏は、彼はただ君と心を同一にしているだけで、和合してなどいないと答えた。その時景公は、「和と同と異なるか。(和与レ同異乎。)」と尋ねた。晏氏は、和というのは羹、すなわちスープを作りようなことだと譬えている。狩りの獲物でスープをこしらえるとき、料理人は火加減、水加減、味加減を調節する。それが「和」であると言っている。足りないところは増やし、多すぎるところは減らす。塩梅である。

「和歌」とはその原初段階において、弁証法的なものであったと推測される。つまり、万23・24番歌の下の句の類似は「和合」の一致をみている。しかも万24番歌の作者は、流罪にあった当人だから、流刑地が「伊良虞嶋」でないことはもとより承知している。にもかかわらず、前の歌を踏襲しているということは、「射等籠荷四間乃珠藻苅麻須」=「伊良虞能嶋之玉藻苅食」にはワザがあって、歌意を示す重要なキーワードが隠されているということである。この四・五句目の訓みこそがこの歌の焦点である。

「玉藻」とは何か

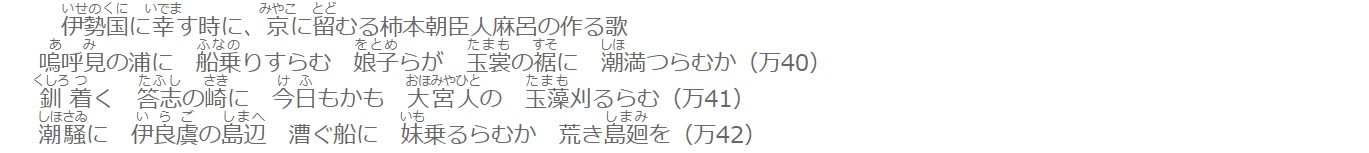

「玉藻(珠藻)」は、美しい藻のことで、「玉(珠)」は美称であるとされている。ほかに「玉裳」という言葉もあり、美しいスカートのことを指す。柿本人麻呂には、この二語の類想から作られたらしい歌がある。

これらの歌は、持統六年(692)三月、諫言を聞き入れずに行幸を決行したときの歌である。三首目には「伊良虞」の地名まで登場している。この時、三河へ渡ったという記事は見られない。持統天皇は後に退位し太上天皇となり、文武天皇の大宝二年(702)十月に三河まで足を延ばし、その年の十二月に亡くなっている。問題は、飛鳥時代の後半当時、文字に慣れていた人麻呂すらが、「玉藻」と「玉裳」の同音異義語の駄洒落を楽しんでいる点である。歌はヤマトコトバで作られ続けており、言語空間は声を中心に成立していて、基本的に無文字時代と変わりがなかったのである。人麻呂は、万23・24番歌を参考にして、万40~42番歌を作ったようである(注7)。

「玉藻の歌」において、伊良虞なる地名は地名本来の役割を果たしていない。麻続王と関連性がないのである。「伊良虞の島の」は序詞で、「玉藻」を導く字詞として使われた可能性が高い。その地と歌との間に何らつながりはなく、駄洒落として地名が引っ掛けられて採用されているにすぎないからである。流された因幡は今の鳥取県の東半で海沿いではあるが、彼が漁師に転職したという話は伝わらない。また「玉藻」ではなく、「玉裳」であったと仮定しても、麻続王が女装したために刑に処せられたとは考えにくい。ヤマトタケルが女装して熊曾(熊襲)を征伐したという騙しの話は伝わるものの、罰則を伴った女装禁止令は見られない。最後に残るのは、「玉藻」=「珠藻」とあるのは、ふつうのタマモ、万葉集中の海藻のタマモではないという説である。玉藻は、中国の冕冠、玉藻のことを指し、その訓読語のようなものではないか。そして、「海女なれや、……」の諺を引用している。

打麻(注8)を 麻続王 海人なれや 伊良虞の島の 玉藻借かり食す(万23)

うつせみの 命を惜しみ 波に濡れ 伊良虞の島の 玉藻刈り食す(万24)

〔打麻を〕麻続王は大海人皇子(注9)(天武天皇)なのであろうか、大海人皇子ではないのに、(伊良虞の島といえばお馴染みの)玉藻ならぬ玉藻のついた冠を借りて国を治めるとは。(万23)

〔うつせみの〕命が惜しいから、浪に濡れて(伊良虞の島で名高い)玉藻を刈って食べるような暮らしに甘んじるのだよ。(万24)

礼記・玉藻篇に、「天子は玉藻、十有二旒、前後、延を邃くす、龍巻して祭る。(天子玉藻、十有二旒、前後邃レ延、龍巻以祭。)」とある。天子の冕冠には、垂れ玉を十二条つけるように指示されている。冠の前後は、糸で玉を貫いて飾りとしていた。麻続王よりもその子どものほうが遠流になっているので、天皇だけが被ることのできる垂れ玉付きの冠を子どもたちが遊んで被ったらしい。

増田1995.165頁によれば、袞冕十二章は、中国の天子が元日朝賀の儀に身につける服装で、唐書・車服志に、「袞冕者、践祚・饗廟・征還・遣将・飲至、加二元服一、納後、元日受二朝賀一、臨軒冊拜王公之服也。広一尺二寸、長二尺四寸、金飾玉簪導、垂二白珠十二旒一、硃絲組帯為レ纓、色如レ綬。深青衣、纁裳、十二章、日・月・星辰・山・龍・華蟲・火・宗彝八章、在レ衣、藻・粉米・黼・黻四章、在レ裳。衣画、裳繍、以象二天地之色一也。自二山・龍一以下、毎レ章一行為レ等、毎行十二。衣・褾・領画以二升龍一、白紗中単・黻領・青褾・襈・裾、韍-二繍龍・山・火三章一、舄加二金飾一。」とあるように、頭に冕冠を被り、深青色の衣と纁色の裳をつけるようになっているという。

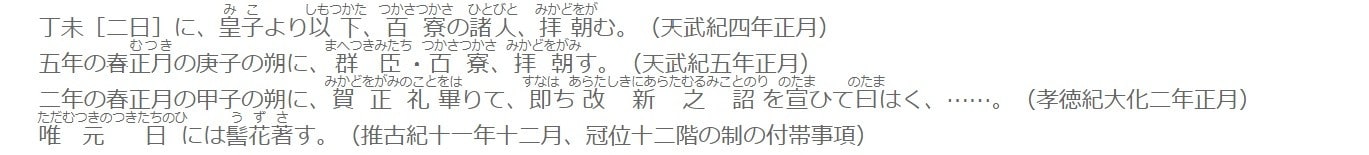

中国で旒の垂れる冕冠の形態が整えられたのは、後漢・明帝の永平2年(59)のこととされている(注10)。冕冠の古い絵画作品できれいに残っているものとして、宋代の模写、20世紀の加筆も見られつつつも、唐・閻立本(?~673年)の「歴代帝王図巻」がある(注11)。

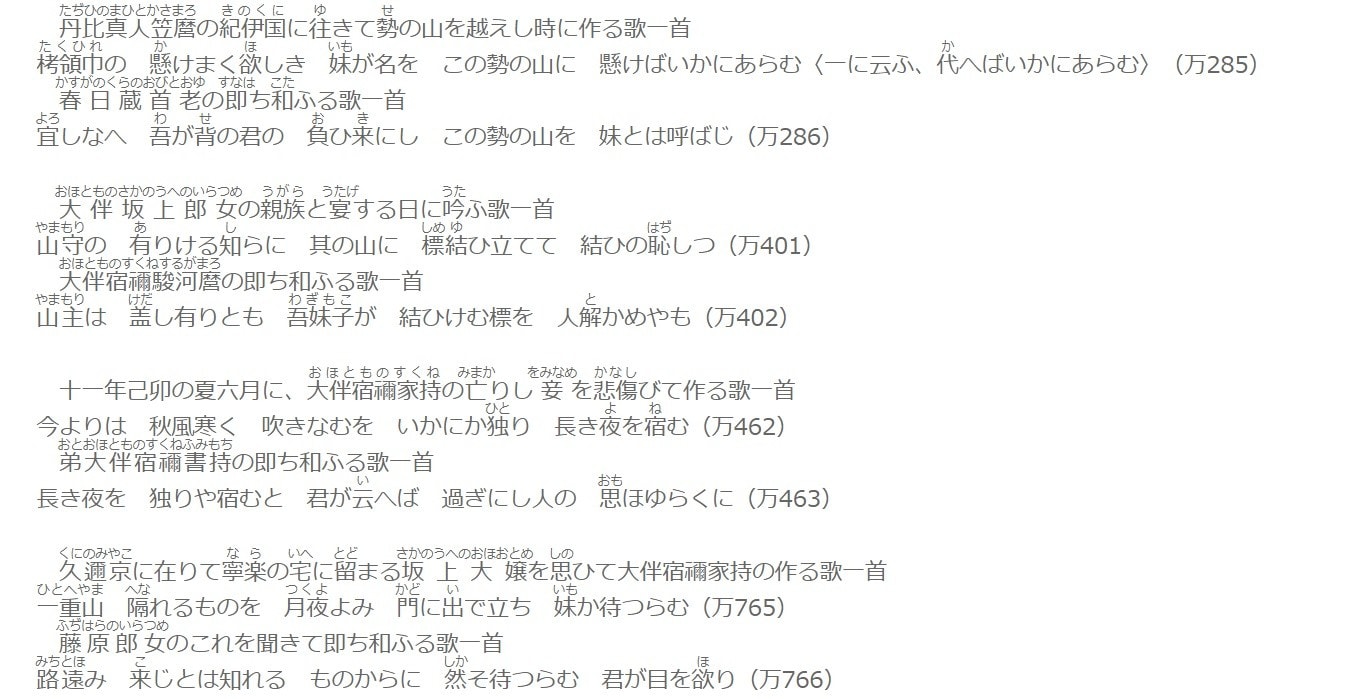

伝閻立本、歴代帝王図巻(唐時代、7世紀、絹本着色、ボストン美術館蔵、武皇帝劉秀(後漢光武帝)、Wikimedia Commons「Han Guangwu Di.jpg」https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Han_Guangwu_Di.jpg)

伝閻立本、歴代帝王図巻(唐時代、7世紀、絹本着色、ボストン美術館蔵、武皇帝劉秀(後漢光武帝)、Wikimedia Commons「Han Guangwu Di.jpg」https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Han_Guangwu_Di.jpg)

説苑・君道篇、呂氏春秋・審応覧・重言篇、史記・晋世家本紀には、周の成王と唐叔虞との逸話が載る。成王は年の離れた幼い弟、唐叔虞に対し、大きな桐の葉っぱを細工して冠の形に作り、爵位を与えて諸侯にしてあげようと言った。子どもだから喜んで、叔父さんの人格者、周公旦、のちに孔子が理想の聖人と考えた人のところへ報告に行った。周公旦は成王に会見して、「天子に戯言無し。(天子無二戯言一。)」と説いた。そこで、言葉通りに幼い弟を封じたという。上に立つ者は発言を慎重にしなければ、治まるものも治まらない。麻続王も子どもたちをきちんと躾けておいてもらわないと困るのである。三位(注12)麻続王は、天武天皇(大海人皇子)の冠帽を整える役職にあったのかもしれない。「麻績王」という名があったのは、名に負う役職に就いていたからという可能性は十分にある。冕冠の本体は絹製かもしれないが、ガラス玉を垂らす紐は麻の緒でできていたのではないか。そして、仕事場へ子どもを連れてきて、遊び場と化していたようである。

下二句は、「玉藻」と「玉藻」、「借り」と「刈り」の準え、駄洒落から成っている。カルはいずれもアクセントを等しくする。万23番歌の用字は借訓である。五句目はともにヲスと訓む。統治する意味と食べる意味の敬語とを掛けている。万24番歌のヲスは、自嘲的に使われた自称敬語なのであろう。編者は万23番歌の原文に、「白水郎」、「珠藻」などと紛らわしい表記を施して、当局に感づかれないようにしている。政権に対するシニカルな諷刺戯歌(万23)が先にあり、それに呼応する形で諦観の歌(万24)を唱和した掛け合わせになっている。麻続王は、「(大)海人(皇子)なれや、己が物から泣く」羽目に陥ったらしい。

「うすせみの」と服制

万24番歌の冒頭、「うつせみの」は、一般に「世」や「人」を導く枕詞である。この言葉の由来はウツシオミにあると指摘されている。

「うつしおみ(宇都志意美)」(ミは甲類)は、「現し臣」がもともとの言葉とされている。雄略天皇は山中で謎の人物に出会い、横柄な態度をとっていた。すると相手が一言主神であるとわかった。そこで、自分は現世において神に仕える臣下だからわからなかったと謝っている。つまり、「うつせみ(うつそみ)」という言葉は、現在という時制を表すだけでなく、この世の人、なかでも天皇を指した言葉であった。

続紀に、「天皇命」(文武元年八月・慶雲四年四月ほか)という表記がある。詔を記した宣命体の話し言葉の場面で用いられている。古代の言文一致運動の成果である。「皇」=スメ(ラ)、「命」=ミコト(御言)が本来である。ミコトに命の字を当てることは、古事記に「倭建命」とすでに使用されている。高貴な方のお言葉、「御言」とは命令である。よって、「うつせみの」は命という字で表される言葉を導き、寿命の意味でイノチとも言うから、枕詞的な序詞に流用されたのであろう。

中国の真似をして天皇が玉藻のついた冕冠を被った記録としては、奈良時代の天平四年(732)正月、聖武天皇の朝賀の儀からとされている。続日本紀に、「四年春正月乙巳の朔、大極殿に御しまして朝を受けたまふ。天皇始めて冕服を服す。」とある。朝賀の儀の記述は、大宝元年(701)正月条に、「天皇、大極殿に御しまして朝を受けたまふ。」とあるのが最初である。だが、その半世紀前の天武天皇(大海人皇子)代、さらにその前にも、賀正の礼の記事はある。

また、大仏開眼会のような仏教行事の関連で言えば、まさに天武四年四月にも行われている。

夏四月の甲戌の朔にして戊寅に、僧尼二千四百余を請せて、大きに設斎す。(天武紀四年四月)

天武天皇(大海人皇子)は、髪形や服装を中国風に改めたほど中国にかぶれている。

乙酉に、詔して曰はく、「今より以後、男女悉に髪結げよ。十二月三十日より以前に、結げ訖へよ。唯し髪結げむ日は、亦勅旨を待へ」とのたまふ。婦女の馬に乗ること男夫の如きは、其れ是の日に起れり。(天武紀十一年四月)

髪形を中国のように髷に結わせようとしている。服装のほうもやかましい(注13)。

辛酉に、詔して曰はく、「親王より以下、百寮の諸人、今より已後、位冠及び襅・褶・脛裳、着ること莫。亦、膳夫・采女等の手繦・肩巾 肩巾、此には比例と云ふ。並に服ること莫」とのたまふ。(天武紀十一年三月)

襅は前裳、褶は枚帯、脛裳は脚絆、手繦は襷、肩巾は肩にかける薄い布切れである。

前半は中国風の服装について、子細は自由にして構わないとの記事である。後半は、二年前の髪形、馬の乗り方についての規定を緩めるお達しである。巫覡のような神職に垂れ髪を許すのは、憑依による神憑り儀礼のときに、髷を結っていては様にならないためであろう。さらに三年後に、中国の服装、髪型の導入が失敗に終わったことを物語る記事がある。

秋七月の己亥の朔にして庚子に、勅してのたまはく、「更男夫は脛裳を着、婦女は垂髪于背すること、猶故の如くせよ」とのたまふ。(天武紀朱鳥元年七月)

以上の服制についてのごたごたを勘案すれば、玉藻のついた冕冠も、最初は飛鳥時代のほんの一時期、天武朝期に皇位を重々しく見せるための装飾品として利用された可能性が十分にあると考えられる。賀正の礼や設斎に被ったのだろう。

歌の本来の意味について、左注を付けた人は微妙な言い回しをしていて、理解しているようには見えない。言葉を表面的に検索するばかりでは、無文字時代特有のなぞなぞの知恵が施された歌意にたどり着くことはできない。

伊勢国の伊良虞島という設定

最後に、この「玉藻の歌」が、なぜ配流地と関係のない「伊良虞嶋」に設定されているか、また、それを編者は、なぜ「伊勢国」と断り記したかについて検証する。「伊良虞嶋」が唐突に登場しているのには、天武紀の麻続王事件の記事に近いところにヒントがある。

壬午に、詔して曰はく、「諸国の貸税、今より以後、明に百姓を察て、先づ富貧を知りて、三等に簡び定めよ。仍りて中戸より以下に貸与ふべし」とのたまふ。(天武紀四年四月)

種籾を貸与しておいて、収穫に当たっては利子として税を徴収するという政策である。その割り当てについて、種籾を十分に持たない者を優先して貸し付けるようにと通達している。中小企業ローンの促進策のようなものである。「貸」とは、上代語でイラスである。すなわち、イラゴとは利子のことである。それが税にプラスされて上納される。中小零細農家に貸し付ければ、種籾を持てないぐらい切迫しているから、秋に収穫した新米で返済することになる。大規模富裕農家だと、前年以前に収穫した古米を取り置いて充てるかもしれないから返された米は美味しくない。そうならないように、中小零細を使っている。この新米の上納とは、伝統的にいえば、いわゆる速贄のことである。速贄の言い伝えは、古事記のサルタビコとサルメキミの話の終わりに添えられている。

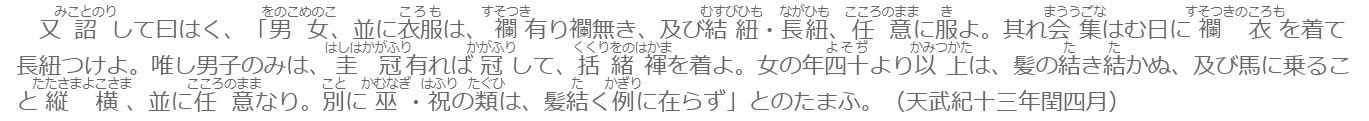

マナマコ(ナマコ綱シカクナマコ科、葛西臨海水族園展示品。突起があるからイラ(刺)ゴと考えたかどうかは不明。)

マナマコ(ナマコ綱シカクナマコ科、葛西臨海水族園展示品。突起があるからイラ(刺)ゴと考えたかどうかは不明。)

「海鼠」が「嶋之速贄」になっている。「嶋之速贄」が、イラゴ(貸付利子)であると思えば、イラゴは島である。また、「伊良虞嶋」は志摩国であるけれど、もともと伊勢国に含まれており分国したものである(注14)。貸付金の元本が伊勢国、その利子が志摩国に相当するというアナロジーである。題詞はそれを物語る。元本よりも利子の部分を先に返して「速贄」とするという考え方は、取り立てる側に立った業者ばかりか、一度でもローンを組んだことのある人なら納得のいく話であろう。利息が複利で膨らんでいく。借りた金額が2倍になるのは、年利5%で14.21年、10%で7.27年、15%で4.96年である。養老律令・雑令の規定では、「公出挙」は5割、「私出挙」は10割の利息を徴収できることになっている。当時の利息制限法である。また、複利計算はしない定めになっている(注15)。天武四年四月の施策は、「中戸より以下」の余裕のない者をローン地獄に陥れようという質の悪いものである。そこまで計算した上で、万葉集の「麻続王の歌」は、題詞とともに録されたと考える。

麻続王は、自分の子どもに、天子だけが被ることの許される「玉藻」=タマモを遊びで貸してあげた。おそらく麻続王は、子どもにねだられて、余った玉の飾りを使って子ども用の小さな冕冠を製作し、被せてあげたのであろう。貸子は利子のことで、利子は古語でカガという。カガフル(被)ものが「冠(爵)」である所以である。

実際に被ったのは「海鼠」ならぬ子どもである。罪の重さは被った者がより大である。形式が問題だからである。けれども、きちんと返している。子ども用に作った小さな冕冠とは、冕冠の利子分である。所詮は遊び、元本も利子分もきちんと返したのだから良いだろうと主張したのは、久努摩呂らであったろう。高金利で貸し付けて「嶋之速贄」を貪ろうとする政策のほうがよほど宜しくないのではないか。そういった政権批判の思いが諷刺としてはじめから万23番歌にあり、万葉集の編者も、採録するに当たってその意を込めたと考えられる。筆者は、万葉集の当初の編纂過程に地下出版の傾向を見て取る。

借金の返済金が、租税に上乗せされる+α の+α 分となり、それは確実に手にできる「速贄」(=新米)であろうと考える神経(無神経)とは、天皇が神の側へ回っていることを表す古代天皇制の確かな証拠である(注16)。役人の狡猾さは、実は平凡な人が仕事熱心になることで生まれる。良心が欠落していて自らの論理の矛盾に気づくことがない。そして天皇は、もはや神なのだから人の心は持ち合わせる必要さえない。天武天皇(大海人皇子)には人の心が若干残っていたから、当摩麻呂と久努摩呂の2人の諫言が耳に痛くて、会いたくないと「勅」していた。それが可能なのは、天皇の恣意が罷り通るほど絶対化されていたからである。

初期万葉の歌とは、政権の座に就いたものを中心と考え、その磁場が強い核心部分ほど身勝手なプロパガンダを表明している。万葉集に載る「玉藻の歌」は、言論の自由などとうてい保障されない時代、子どものいたずらも冗談も通じない気難しい世相のなかで、何とか事の真相を後世に伝えようとした苦心の記録である。飛鳥時代、政治的に相容れない行動をとった皇族には、政治的な敗北と同等の過酷な環境が待ち構えていた。それは、そのまま文芸的敗北ともいえ、敗者が言葉にした、ないし、したかったことは、お決まりの辞世の歌か、挽歌か、よほどの難訓のワザが施された歌にしか残されていない。万葉集の最初の編者は、標目、題詞、歌だけをシンプルに記すことで、時代の空気を伝えることに成功している。無文字文化と文字文化との間のクレバスに、巧みに橋を架け渡したのであった。

(注)

(注1)ヤマトコトバのコタフは、コト(言・事)+アフ(合)の約とされている。古典基礎語辞典に、「『日本書紀』の中では、「答」「対」「応」「報」「和」の五つの漢字をコタヘ、コタフと訓んでいる。「答」「対」は日常生活から公事に至るさまざまの事柄・出来事・心情などの問いかけに応じてする説明・回答を意味する。特に「対」は問者と向きあった形で問いただされたことに答えることもいう。「報」は戦況報告や騒乱の状況を告げる場合もみられる。「応」は反響する、反応する、手ごたえを感じる意で、山彦の声にも使っている。「和」の字のコタフは、唱和することの意。……「和」の字のコタフとは、事が合いすべて丸くおさまるということを意味する。」(495頁。この項、西郷喜久子)と記されている。この日本書紀の使い分けは、万葉集の題詞や左注の使い方に通じるものがあると思われる。ヤマトコトバのコタフの多義性に、漢字のニュアンスを合わせる形で用いている。「和歌」とある場合、先に歌われたものが主、後から唱和されたものが従の印象が生じていることに適っている。それは、歌が「和」されて歌われ、唱和されて歌どうしが和合している意と解される。(注5)参照。

(注2)小島1964.に、「会稽郡(浙江省)白水郷(地方)の漁民達が有名であり、やがてその漁業を生業とする者の代名として「白水郎」の名をもつてするやうになつたと思はれる。上代人がこの文字を使用し始めたのは、渡唐南路に当つて活躍した「白水郎」を実地に見聞した結果かと思はれる。従つてこのアマの文字表現「白水郎」は、必ずしも文献にのみよつたものとは断定できない。つまりこれは耳より聞く口頭語を背景としたとみる方が可能性が大である。萬葉文字表現の背後には、一語一語にその由来する複雑な経路をもつもののあることは、これによつてその一端が知られる。……「白水郎」の如き例は、恐らく中国文献を経ない例の一つかとも思はれ、萬葉集文字表記の複雑性を示すものと云へるであらう。」(855頁、漢字の旧字体は改めた)とある。文献を経ないで「白水郎」という字を書いている点について、筆者には完全に腑に落ちる説明とは言えないが、現在までのところ、これに代わる有力な説を見出せていない。そしてその物言いはとても慎重である。

(注3)流刑地については、他に常陸風土記にも別の伝承が残る。

(注4)山崎1986.に、「麻續王に関する二首の唱和の歌は、口から口へと歌い継がれることによって練り上げられたに違いない、そういう表現のまるみと磨き上げがなされているように思うのである。それはしかし、もともと一人の即興詩人によって詠じられたものであったはずであるが、それが民衆の前で演じ歌われているうちに、個としての感情の表現から、いわば抽象的人間の情感へと昇華されて行ったのであろう。しかもそこでは、一般に動作的イメージを喚起する表現を伴ったようである。そのことこそ初期万葉の中に見られる古代歌謡的性格と解されるのである。」(16頁)とある。筆者は、万23番歌について、即興詩人などといった洒落た存在ではなく、洒落は洒落でもきつい洒落を言う「時の人」の、世相諷刺の題材にされた要素が強いと考えるが、口承の歌である点については意見を共にする。

(注6)万葉集に、「応歌」に類した「応詔歌」などや、「答歌」に類した「答御歌」などがある。それぞれの特徴について検討すべき課題は多い。促されて応じたり、問われて答えたりしたことを意味する用字ではないかと推測する。仮にそうであるとすると、それらはコタフルことが予定されていた歌ということになる。一方、俎上の「和歌」は、影山2011.の指摘どおり、自然発生的に唱和して和合したという意味合いを帯びていると考えられる。

(注7)拙稿「留京歌(万40~44)について」参照。

(注8)「打麻乎」をウチソヲと訓むべきか、ウツソヲと訓むべきか、どちらでも「歌の解釈に直接影響を与えるほどではない。」(村田2004.282頁)とする説がある。ヤマトコトバが文字を持たなかった時代に、言葉は音声言語としてのみ存在した。現代人の頭で解釈することにおいて差がなかろうとも、飛鳥時代の言葉としては、必ず一つの音で歌われた。二つの理由による。第一に、「麻」という名詞、すなわち、体言に、動詞が掛かっているので基本的に連体形であろうと思われる。小田2015.334頁、「終止形・連用形による連体修飾」の項に、「終止形が直接名詞に続くことがある」例として、「射ゆ獣を」(紀歌謡117)、「萎ゆ竹の」(万420)、「流る水沫」(万1382・4106)、「流る辟田の」(万4156)、「田に立ち疲る君」(万1285)、「新室を踏み鎮む児し」(万2352)、「連用形が直接名詞に続くことがある」例として、「恋忘れ貝」(万3711)、「植ゑ小水葱」(万3415)の例を載せている。「打麻乎」をウチソヲと訓むとする考えは、連用形が直接名詞に続くことの一例と扱われなければならない。しかし、小田氏のあげる例に限ればどちらも東歌である。文法的に破格と推される。連用形が直接名詞に続く他の例があるか、指摘を仰ぎたい。

第二の理由として、万23・24番歌は、題詞にあるとおり、「和歌」として綴られている。影山2011.の「即和歌」の検討に、「鸚鵡返し」的な性格があるとの指摘があった。この万23・24番歌についても、鸚鵡返し的に同じ言葉、同じ音をもって返しているところに、「和歌」としての特徴が見出されるものと考えられる。万24番歌の歌い出しが、ウツセミノとあるのは、万23番歌がウツソヲとあったから、そのウツの音を捉え返して「和歌」を歌ったものととるのが妥当であろう。今日の人にとって何となく心地よいという理由でウチソヲと訓んでいるにすぎず、そう訓まれるべき根拠は見当たらない。以上から、「打麻乎」はウツソヲと訓む。元暦校本萬葉集古河家旧蔵本の左側墨書傍訓、西本願寺本右側不思議な色傍訓にウツアサヲともある。他にウテルヲヲとする伝本もある。「麻続王」をヲミノオホキミと訓むなら、ウツヲヲかもしれない。いずれにせよ、「打」の訓は、ウツでなければならない。

「ウツアサヲ」(東京国立博物館研究情報アーカイブズ

「ウツアサヲ」(東京国立博物館研究情報アーカイブズ

(注9)「天武天皇」は漢風諡号である。生前の名前は、オホアマさんであった。

(注10)後漢書・輿服志に、「冕服広七寸、長尺二寸、前円後方、朱緑裏、衣レ上、前垂四寸、後垂三寸、係二白玉珠一、為二十二施一、以二其綬采色一為二組纓一」、「爵弁一名冕、広八寸、長尺二寸、如二爵形一前小後大、繪二其上一似二爵頭色一」などとある。なお、山東省沂南県の画像石、尭舜禅譲図に刻されていても、尭舜のころに冕冠があったわけではない。秦始皇帝が冕冠を被っている像が見られるが、時代考証的にどうなのか不明である。筆者がここに展開している天武朝冕冠起源説も時代考証にまつわる問題であるため記しておく。

(注11)沈・王1995.に、「[歴代帝王図巻の]画中で表現された服装は、隋・唐時代の画家が、ただ漢代の輿服志の三礼六冕の旧説および晋・南北朝時代の絵画や彫刻中の冕服を踏襲して描いた皇帝の冕服と侍臣の朝服の形式であり、漢や魏の本来の服装とは符合していない。しかし、この種の冕服形式および服飾の文様は後世に影響を及ぼし、封建社会の晩期においてもなお役立ち、宋(および遼・金)元・明の約1000年にわたって踏襲されたのであった。」(215頁)とある。

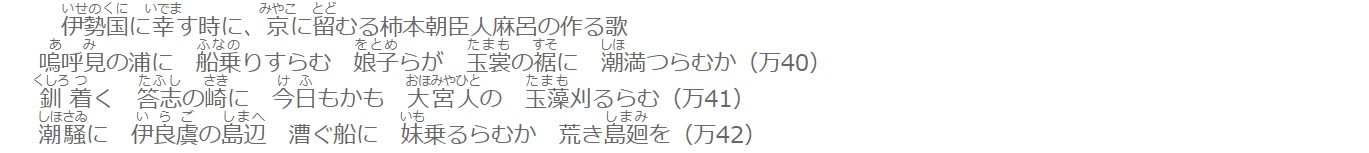

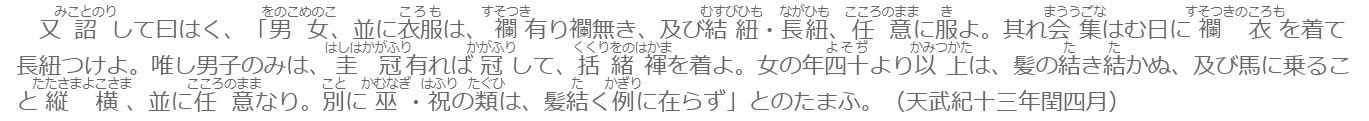

「玉藻」のついた冕冠図(3:沂南漢代画像石墓の冕冠、4;司馬金龍墓出土の漆画屏風に描かれた楚王の冕冠、5;集安高句麗壁画の仙人が戴く冕冠(沈・王1995.216頁、王亜容挿図)

「玉藻」のついた冕冠図(3:沂南漢代画像石墓の冕冠、4;司馬金龍墓出土の漆画屏風に描かれた楚王の冕冠、5;集安高句麗壁画の仙人が戴く冕冠(沈・王1995.216頁、王亜容挿図)

似た形状に、孝明天皇の礼冠があるが、旒は周囲にめぐらせてある。

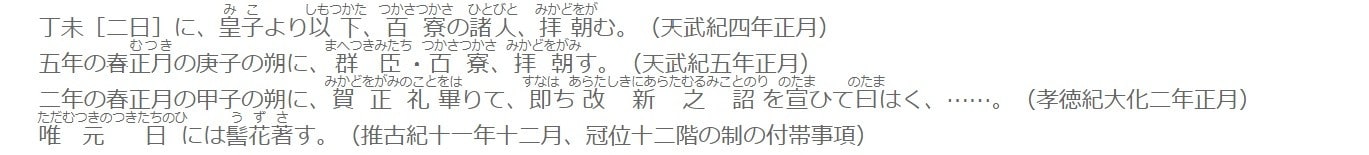

孝明天皇の冕冠(Barakishidan「Benkan emperor komei.jpg」Wikimedia Commons、https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benkan_emperor_komei.jpg)

孝明天皇の冕冠(Barakishidan「Benkan emperor komei.jpg」Wikimedia Commons、https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benkan_emperor_komei.jpg)

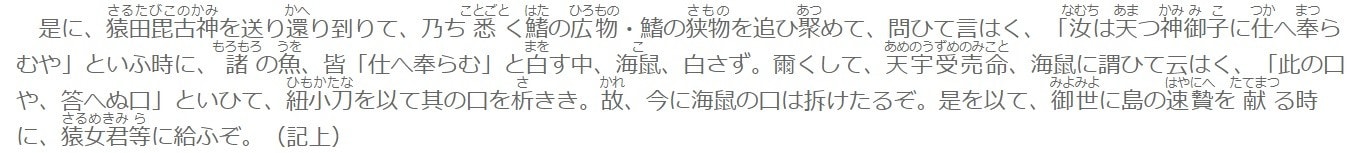

旒に用いたのではないかとされるものが、正倉院に残っている。

左:礼服御冠残欠(正倉院北倉157、真珠・瑠璃玉垂飾、宮内庁HPhttps://shosoin.kunaicho.go.jp/treasures?id=0000020681&index=2をトリミング)、右:冠架(正倉院北倉157、赤漆八角小櫃付属、宮内庁HPhttps://shosoin.kunaicho.go.jp/treasures?id=0000010564&index=0をトリミング)

左:礼服御冠残欠(正倉院北倉157、真珠・瑠璃玉垂飾、宮内庁HPhttps://shosoin.kunaicho.go.jp/treasures?id=0000020681&index=2をトリミング)、右:冠架(正倉院北倉157、赤漆八角小櫃付属、宮内庁HPhttps://shosoin.kunaicho.go.jp/treasures?id=0000010564&index=0をトリミング)

米田1998.によれば、この礼服御冠残欠は、聖武天皇・光明皇后が、天平勝宝四年(752)四月九日、東大寺大仏開眼会において身に着けたものという。続日本紀、同日条に、「盧舎那大仏の像成りて、始めて開眼す。是の日、東大寺に行幸したまふ。天皇、親ら文武の百官を率ゐて、設斎大会したまふ。其の儀、一ら元日に同じ。」とあって、儀場の雰囲気(装束や施設、音楽や舞)が同様であったとされている。「元日朝賀の儀とは、元日に天皇が大極殿において群臣から賀を受ける儀式である。当日大極殿前庭に礼服を着た群臣らの居並ぶ中、天皇は冕服を着して大極殿中央に設けられた高御座に上り、群臣の再拝を受け、ついで前年に起こった祥瑞の奏上を、さらに群臣の代表者が賀詞を奏上するのを聞かれ、新年の宣命を宣下する。ここで群臣らは称唯再拝し、舞踏再拝する。この時、武官は立って旗を振り、万歳を唱える。かくして儀式は終了し、天皇は退出される。」(30頁)とある。

(注12)左注、天武紀四年条とも、「三位麻續王」と記されている。「續」字は「績」字の通用である。中国でもわずかにそのような例がある。「續」字は、今日、「続」字をもって常用としている。麻を績むことは、麻の繊維をとり出して撚ったり結んだりして継いでいくことだから、糸として続(續)くことになる。意味的な連関がある。また、「売(賣)」は常訓として、ウルと訓む。ウムとウルで語幹を共にする。と同時に、麻続王一家は連座させられている。芋蔓式に罪に問われた。績んだ麻は芋蔓のようである。また、ヲミノオホキミは三位であるはずが、降下させられて四位になるほどの罪を犯したという意味にもとれる。どういう罪かといえば、冠にまつわり天皇の位を冒瀆するものであった。よって、「續」なる「四」の字が混入した字、「賣」の字が入っている字が好まれているようである。紀や初期万葉における異体字には、筆記者の熟慮の跡が見て取れると感じられることがある。異体字研究に、一字=一音=一義の中国に倣い、一字=一訓=一義のヤマトカンジを創作したふしがあると付言しておく。

(注13)「婦女の馬に乗ること男夫の如きは、其れ是の日に起れり。」との記事は、注目に値する。女性が乗馬する風がこの日からというのではなく、男性のような乗り方、すなわち、跨って乗るのがこの日からとするものかもしれないからである。それまでは横座りであったかとも考えられるのである。古墳から出土する埴輪の横座り用の鞍は、実際にあったのかもしれない。

(注14)志摩国が伊勢国から分立したのは、「……及び伊賀・伊勢・志摩の国造等に冠位を賜ひ……」(持統紀六年三月)とあるところから七世紀後半頃かとされている。記紀の説話上で問題なのは、「嶋の速贄」なる語句と、「モズの早贄」という常套句との関係である。また、「百舌鳥耳原」(仁徳紀六十七年十月)という言葉も検討に値しよう。

(注15)公出挙の場合、aを貸し付けられると、一年後に完済するための返済額は計算上3/2×a(=1.5a)である。これは借金の返済だけであり、公租公課は別であったと思われる。養老令・雑令に、「凡そ稲粟を以て出挙せらば、任に私の契に依れ。官、理すること為ず。仍りて一年を以て断むること為よ。一倍に過すこと得じ。其れ官は半倍せよ。並に旧本に因りて、更に利生さしめ、及び利を廻らして本と為ること得ず。若し家資尽きなば、亦上の条に准へよ。」、同・賦役令に、「凡そ調物及び地租、雑税は、皆明らかに、輸すべき物の数を写して、牌を坊里に立てて、衆庶をして同じく知らしめよ。」の「雑税」の個所、義解に、「謂、出挙稲及義倉等、是也」とあり、地租とは別に出挙稲という借金の返済があった。ただし、地租負担は3%程度と軽かったそうである。結局、公出挙をa受けて、班田の収量をbとすると、1.5a+0.03bを税として納めることとされていた。一粒万倍には今日でもならず、300倍程度であろうか。仮に飛鳥時代の標準的な収量が1粒50倍であったとして、まるごと種籾を公出挙で借り受けていると、10000粒獲れても200粒借りているから300粒(公出挙分)+300粒(地租分)で計600粒納める計算になる。手取りは9400粒である。政府の側からすると、豊作不作の別なく基本料のように毎年入ってくるのが公出挙の返済分ということになる。200粒借りて、不作の年で5000粒しか獲れなくても、公出挙分は変わらず300粒、地租分は150粒、計450粒納めることになる。手取りは4550粒である。出挙の重税感は否めないであろう。豊作の年には翌年の種籾を確保して出挙で借りないようにしておかないと、不作で堪らない年が来ることになる。

以上は取らぬ狸の皮算用にすぎない。とはいえ、近世に稲を作付せずに畑にしてしまったり、現代に減反補助金を当てにしながらの三ちゃん農家が増えてしまったり、後継者不足で自家作以外は放棄されてしまうなど農政が難しいのは、取らぬ狸の皮算用がある程度利いてしまうせいであろう。

(注16)藤田2012.参照。なお、「玉藻」のついた冕冠を天武天皇が被ったとして、それをタマモと呼んだとは限らないではないか、という設題に対しては、非常に高い精度をもってタマモという訓をあてたであろうと考えている。政治史において、純粋な意味での天皇制は歴史上二回しかなかったとされる。近代天皇制と古代天皇制である。いずれも科学技術や文化芸術を先進的な外国に負いながらも、精神的支柱を自らの内に求めようとするため、近代においては敵性語である英語を使わずに不思議な言い換えが行われた。古代においても然りであろう。事は精神論である。ともに先進的な外国文化に憧れて実用としながら、外国語は使わないという矛盾した行いをしている。言葉を拠りどころとすることこそ、民族という幻想を抱かせるのに最も適した方法といえる。藤田2012.のいう天皇制の真髄は、言語学的にも確かで、ヤマトコトバが天皇制成立の基礎であった。ただし、麻続王の「玉藻」のような語は、ほぼヤマトコトバで成り立つ万葉集において例外的な言葉といえる。歪んだ国粋主義を諷刺した歌が万23番歌である。タマモという言葉を使うこと自体が、語用論的にシニカルである。他のいわゆる訓読語(ケダシ(蓋)、イマダ(未)、ホリス(欲)といった語)は、古墳時代後期から飛鳥時代前期に作られたと思われる新語ではあるが外来語ではない。economy を「経済」、battery を「電池」と言って日本語化したことの古代版かとも見紛うが、近代には主に名詞が造語されている。両者の共通点、相違点について検討すべき課題は多く、とても興味深いものがあるが、本稿の主旨からは離れるので問題提起に止めておく。

(引用・参考文献)

伊藤1995. 伊藤博『萬葉集釋注一』集英社、1995年。

小田2015. 小田勝『実例詳解古典文法総覧』和泉書院、2015年。

澤瀉1957. 澤瀉久孝『萬葉集注釈 巻第一』中央公論社、昭和32年。

影山2011. 影山尚之「額田王三輪山歌と井戸王即和歌」稲岡耕二監修、神野志隆光・芳賀紀雄編『萬葉集研究 第三十二集』塙書房、平成23年。

小島1964. 小島憲之『上代日本文学と中国文学』塙書房、昭和39年。

古典基礎語辞典 大野晋編『古典基礎語辞典』角川学芸出版、2011年。

新大系文庫本万葉集 佐竹昭広・山田英雄・工藤力男・大谷雅夫・山崎福之校注『万葉集(一)』岩波書店(岩波文庫)、2013年。

沈・王1995. 沈従文・王㐨編著、古田真一・栗城延江訳『増補版 中国古代の服飾研究』京都書院、1995年。

内藤2012. 内藤聡子「三河湾の『玉藻』の歌」印南敏秀編『里海の自然と生活Ⅱ─三河湾の海里山─』みずのわ出版、2012年。

藤田2012. 藤田省三『天皇制国家の支配原理』みすず書房、2012年。

増田1995. 増田美子『古代服飾の研究─縄文から奈良時代─』源流社、1995年。

村田2004. 村田右富実『柿本人麻呂と和歌史』和泉書院、2004年。

山崎1986. 山崎良幸『和歌の表現─表現学大系各論篇第一巻─』教育出版センター、1986年。

米田1998. 米田雄介『正倉院宝物の歴史と保存』吉川弘文館、平成10年。

※本稿は、2016年2月稿、2018年1月稿について、2024年6月に誤りを正しつつ整理したものである。

解釈の現状と「和歌」

背景の事情はよくわからないものの、万23番歌は、島流しにあった麻続王が海岸で藻を採っておられるのを人々が同情して詠んだ歌であるとされている。そのことは次の万24番歌の「和ふる歌」を併せて考えれば明らかだという。ただし、「和歌」と呼べるものは、先に作られた歌を主とし、それに応えて従とされる歌のはずであるとも考えられている(注1)。筆者の予断ではあるが、「和」さずとも一首で十分に歌として機能して完結しているものに、さらに加えて厚みを増す作用を示したものが、「和歌」と呼ばれたのではないかと考える。同じ事柄について別の視点から歌としてあわせたという意味である。歌う立場が異なるのは贈答歌である。伊藤1995.を含め、現状の解釈では、万23番歌+α の歌として計二首を捉えるのか、逆に万24番歌を導く伏線として万23番歌が置かれているか、いずれにせよ、そうだそうだと言い合っているに過ぎないものとして考えられているように感じられる。足して1になるのではなく、足せば2以上の効果、膨らみがあるのが「和歌」なのではないか。

なお「白水郎」はアマと訓んで「海人」のこととされる。もとは中国南方の白水地方の郎、すなわち男性の称から来ているという(注2)。また万24番歌の第一句、「うつせみの」は、現実の世の意味から「命」を導く枕詞とされている。ほかに、第五句は、「玉藻刈り食す」、「玉藻刈り食む」と訓ずる説もある。この五句目と一句目の訓は、これらの歌の眼目である「和歌」の真髄において正しく訓まれなければならない。現状の解釈では不十分である。

影山2011.は、万17・18番歌の額田王の近江下向の歌に続く万19番歌の井戸王の歌に「即和歌」とある点について、次のように論じている。

万19番歌は左注にあるように和歌に似ていないとされている。万葉集の編纂者は時代を追って引き継いでいったものと考えられるから、厳密に文字を使い分けていたかどうかは定められないものの一定の目安にはなるであろう。「即和歌」にはもう一例、左注で記される万3844・3845番歌がある。そこでは「左注」に記されており、お互い、からかい喧嘩の言い合いになっている点から、影山2011.の考察では対象としていない。

万23・24番歌は、「和歌」とだけあり、「即和歌」ではないが、①~④の例と共通点が多い。そこで、以下にそれらの例を示す。

以上の歌のやり取りの特徴として、即座にその場にいた作者が、前の歌に和して歌い返していること、そして、応酬の場を具体的に想定できることがあげられている。さらに、影山2011.は、「鸚鵡返しや人称の一方通行」(27頁)が見られることを指摘する。「前歌との接続性を主張するために言語上の密な関係を構築しようとする所為と理解され、いうならば本来は贈答唱和を期待していない詠歌に対し自ら進んで「和歌」として連なろうとするのが「即和歌」であると考えられるのである。」(25~26頁)という。万23・24番歌も、即時性や同場性は欠けているものの、これらととてもよく似た傾向にある。両歌の主語は麻続王である。同時代性と共場性を有した歌ということができるのではないか。麻続王は自ら進んで「和歌」として連なろうとしたのである。

村田2004.は、万23番歌「人哀傷作歌」の作者について、紀歌謡に現われる「時人歌」の特徴と共通すると論じている。「すなわち、①歌の表現上に事件に関する固有名詞が登場し(麻続王)、②作者に興味を示されず(人)、③短歌形式であり、④事件最中(後)の詠であり、⑤話者の感想が歌われる(海人なれや)」ことから、「当該歌は「時人歌」の一つとして把握してよいであろう。」(277頁)とする。「時人歌」的な性格を持った万23番歌に対して、事件渦中の当事者である麻続王が「和」したことになり、きわめて特殊な歌群である。

この点は、歌の字句にある「玉藻」を「刈る」ことに関しても指摘されている。内藤2012.は、万葉集中の「玉藻刈る」歌全24例について概観し、「玉藻」を「刈る」主体がアマ(海人)やアマヲトメ(海人娘子、海人通女、海少女)の例が多く、他には後に触れる41番歌に「大宮人」が「玉藻」を「刈る」歌があるなか、万23・24番歌は、罪を得て配流された王自らが「玉藻」を「刈る」歌となっていて、「『万葉集』において他に類例のない特殊な「玉藻刈る」歌である。」(272頁)と評している。

歴史事件との関係

左注の記事と現行の日本書紀との間には、日付の干支に違いが見られる。紀では天武四月朔日を甲戌、麻続王が罪を得た日を辛卯に作る。しかし、いずれにせよ18日に当たっているので、事実に誤りはないものと考えられている。結局、麻続王は因幡、一人の子は伊豆大島、もう一人は五島列島に流罪になっている。

辛卯に、三位麻続王罪有り。因幡に流す。一の子をば伊豆嶋に流す。一の子をば血鹿嶋に流す。(天武紀四年四月)(注3)

新大系文庫本万葉集に、「左注の日本書紀の言う通りだとすれば、遠流・中流・遠流の三つのうち、罪の主体と考えられる王が近流の因幡、連座したと思われる子の一人が中流の伊豆、一人が遠流の九州の血鹿島(→八九四)に流される重い刑を受けたことになり、尋常ではない。史料に何らかの混乱があったか。」(73~75頁)とする。「罪の主体」が「王」であるという前提は先入観にすぎない。子どもの方が罪を犯し、親が連座させられているのだろう。連座でも罪は罪だから、「三位麻続有レ罪。」と記されても不思議ではない。少なくとも、その可能性を排除して史料批判をしてはならない。

天武朝は中央集権的な国づくりが進んだ時代であった。斉明天皇が構想していた天皇中心の国家像は、律令制度の導入によってより完成されたものになっていく。人々にとって、それは「百姓」にせよ、官人にせよ、必ずしも明るく伸びやかで自由な風潮の時代であったとは限らない。実際、天武天皇は当初から諸々の禁令を発している。

癸巳に詔して曰はく、「群臣・百寮と天下の人民、諸悪を作すこと莫。若し犯すこと有らば、事に随ひて罪せむ」とのたまふ。(天武紀四年二月)

漠然とした一般論に見えるが、推古朝に聖徳太子が山背大兄王等に語ったとされる遺言、「諸の悪な作そ。諸の善奉行へ。」(舒明前紀)に由来し、大本は七仏通誡偈「諸悪莫作、諸(衆)善奉行、自浄其意、是諸仏教」によっているとされている。聖徳太子が親族の心の戒めとして言っているのに対して、天武天皇は治安維持のために言っている。道徳の内面化を社会全体に広めようとした政策である。教育勅語のようなものと考えればわかりやすいだろう。

癸卯に、人有りて宮の東の丘に登りて、妖言して自ら刎ねて死ぬ。是の夜の直に当れる者に、悉に爵一級を賜ふ。(天武紀四年十一月)

夜中に、飛鳥浄御原宮の東の岡、現在の明日香村岡に登って、反体制のアジテーションを行って自決した者がいた。宿直の者全員が一階級増されているところを見ると、政権は口封じをしたようである。

丁酉に、宮中に設斎す。因りて罪有る舎人等を赦す。乙巳に、飛鳥寺のほふし福楊に坐して獄に入る。庚戌に、僧福楊、自ら頸を刺して死せぬ。(天武紀十三年閏四月)

罪科を問うておいて恩赦を与えたり、牢獄へぶち込んだ僧侶が自死している。事をとり立てている記事ではないから、当たり前のことと思われる世相であったと考えられる。窮屈な世の中に暮らし続けると、だんだん感覚が麻痺してくる。全体主義的な時代を経験している。職務を全うすることに明け暮れた役人は、良心を滅却して火もまた涼しくなる。

壬寅に、杙田史名倉、乗輿を指斥りまつれるといふに坐りて、伊豆島に流す。(天武紀六年四月)

丁亥に、小錦下久努臣摩呂、詔使に対ひ捍めるに坐りて、官位尽に追らる。(天武紀四年四月)

律令では名例律の規定として、「八逆」の大罪の一つ、「大不敬」の罪に、「……乗輿を指斥するが情理切害ある、及び詔使に対ひ捍むで人臣の礼無きをいふ。」とあげている。それぞれ本来なら斬首、絞首に相当する罪である。罪が軽くなっているのは、厳格に適用するのには当たらない低俗なものだったからであろう。後者の事例で登場する久努摩呂という人は、諫言する人物であったようである。同じ天武紀四年四月条に、「辛巳に、勅したまはく、『小錦上当摩公麻呂・小錦下久努臣摩呂、二人、朝参せしむること勿れ』とのたまふ。」とありながら、天武天皇の亡くなった朱鳥元年九月条に「直広肆阿倍久努朝臣麻呂、刑官の事を誅る。」と再出する。天皇は反省して適材を適所に復帰させていたようである。しかし、天武四年の段階では、完璧なるイエスマンが求められている。社畜ならぬ国畜になり切らないといけない生きづらい時代になっていた。

その天武四年四月、麻続王は罪を得た。彼が子どもともども連座して流されているのは、大不敬のような重罪を犯しつつ、罪一等を減じられたということであろう。子どもの方が都から遠いところに流されているから、子どものいたずらの責任を親が負わされたに違いあるまい。久努麻呂という人が懲戒処分で官位を奪われてからわずか四日後である。あるいは、麻続王事件に関係してのことではなかろうか。査問委員会か懲罰委員会にかけられた麻続王一家のことについて、どうだっていいじゃないかという久努麻呂と、こういうことこそ大事なのだという天皇の使者との間のいさかいである。玉藻の歌とは、その時の事件簿であった可能性が濃厚である。

無文字時代の「歴史」

それは、歌の題詞と左注との間の齟齬からも感じ取れる。左注の筆者は、万19番歌(「綜麻形乃林始乃狭野榛能衣尓着成目尓都久和我勢」)に左注を施したのと同一人物である蓋然性が高い。万19番歌では、「右の一首の歌は、今案ふるに和ふる歌に似ず。ただし、旧本、この次に載す。この故になほ載す。」と注している。一方、万24番歌においては、「和歌」とある点についていっさい疑問を呈していない。左注の筆者は、「和歌」であることはそのとおりであるとしている。「歌辞」にある「伊良虞嶋」自体も不審に思っていない。歌辞ではなく、設定としての題詞のほうに疑問をいだいている。題詞に、流された場所を「伊勢國伊良虞嶋」としている点について間違えではないかと感じている。現在伝わる紀にも引用と同等の記事があり、麻続王が「伊勢國伊良虞嶋」に流罪になったという事実はないようである。

では、左注の言うように、歌の字句のために題詞を間違えたかと考えてみると、そもそも歌の字句がなぜ「伊良虞嶋」の話になっているのかという疑問が浮かぶ。「伊良虞嶋」は現在の愛知県の渥美半島の先端、伊良湖岬かその近辺の島に比定されている。半島をもってシマと呼ぶ例は、志摩国が半島であるなどあり得ることである。しかし、「伊良虞嶋」は伊勢国ではなく三河国である。もとより当時の国境がいかなるものであったか確かではなく、伊勢湾を挟んで隣接する「国」である。その間にある神島を指しているとする説(澤瀉1957.227~228頁)もある。しかし、むしろ、伊勢国と三河国の間に、志摩国が位置していることに注意が払われるべきであろう。

左注を付けた人は万葉集の最初の編者とは別の人であったと思われる。最初の編者はシンプルに、標目、題詞、歌だけを記し、それを引き継いだ二番目の編者が、左注を施したうえで歌の採録を続けていったのだろう。万19番歌の左注に、「旧本」と記されており、左注を付けた人は「旧本」を写しているとわかる。この両者の間には時代の展開、文化的な大転換点があった。完全な無文字文化から一部に生得的に文字を学んだ世代がいる文字文化への転換である。それは同時に、律令制の導入時期にあった。万葉集の歌においても、それとちょうど対応するように、額田王の口承の歌から、柿本人麻呂の筆記メモ帳の歌へと転換していった(注4)。その両文化の間にあるクレバスは深く、無文字文化の文化について、文字文化の人には時にわからないことが起きるようになっている。言い伝えに伝えられた説話の内容は、無文字文化で当たり前のこととして常識として受け止められていたが、文字文化の時代が進むにつれ、常識ではなくなっていった。世の中を学ぶことの意味合いが、それまでの言い伝えを聞いて悟って知るという方法から、書いてある文字を見て知識を積み上げて理解するという方法へと変っていった。脳の使う部位が異なってきた。音声言語によりかかった思考と、視覚言語(文字)によりかかった思考とでは性質が異なる。知恵と知識の違いとして表されよう。なぞなぞとクイズの違いと言っても良い(注5)。

万24番歌に左注を施した人はネイティブに文字に親しんで育った人であり、麻続王よりもひと世代後の人、つまりは異文化に属していた。反対に、麻続王事件を歌った「人」と彼に和した「麻続王」は、ともに同時代の無文字文化の人である。それらの歌詞を聞くと、狐につままれたような感じになる。記紀に残されている語句があらわれている。万23番歌に見える「海人なれや」という句である。この句は、言い伝えのなかの諺に登場する。応神記、仁徳即位前紀の皇位継承辞退の話に、「海人なれや、己が物から泣く」などとある。

当時、皇太子のウヂノワキイラツコとオホサザキノミコト、後の仁徳天皇とが皇位を譲り合っていた。そして、菟道宮、今の宇治市と難波、今の大阪とに分かれて住んで三年が経過していた。時に漁師が鮮魚を贄として天皇に献上しようと菟道に持って行ったところ、ウヂノワキイラツコは自分は天皇ではないと言って断り、難波に進上させた。ところが大オホサザキノミコトも固辞して今度は菟道へ向かわせた。行き来する間に贄の魚は腐ってしまい、漁師は泣いたというのである。そこから、自分の持ち物が原因で憂き目を見ることがあるという諺になったと伝えている。

この諺の焦点は、真ん中のヤが反語の助詞で、海人であるからか、そうではないのに、自分の持ち物が故につらい目に遭う、という意味のことである。応神記、仁徳前紀の逸話は、諺に「海人」が持ち出されている謂われを語っている。逸話があって諺が成立したのではなく、諺はもともと存在し、それを後講釈するのにとてもうまく合致する贄献上の出来事があったので、それに託けて逸話をまとめ上げているものと考えられる。

万23番歌にしても、麻続王は海人ではない。諺を意識して上の句を挿入しているとすれば、歌の後半の玉藻を刈ることがつらいことという考えに固まってくる。けれども、諺が持つべき本来の意味、言葉の変化技が少しも生きてこない。ただ泣きを見たというのでは冴えない。意外なことに自分の持ち物が災いして泣く結果に至ったという展開が欲しい。修飾形容のために諺を引いてきた理由は必ずやあるだろう。

反歌の万24番歌の題詞に、「麻続王、聞レ之感傷和歌」となっている。この歌を作ったのは麻続王である。前の万23番歌を受けて歌っている。結果、四・五句目が繰り返し調になっている。この箇所の訓については、意図的に用字を変えているようであり、違えて訓むのであろうとする見解も多く見られた。しかし、用字を変えた真の理由は、同じ言葉、言い伝え世代にとって重要な音を強調するためであったとも考えられる。題詞には、「和歌」と明記されている。影山2011.の指摘どおり、同じ言葉(音)の反復をこそ求めている。微妙なニュアンスや音韻の違いを引き立たせるべき理由は見当たらない。ただし、単に同じ語句(意味)を追従したというのではない。この場合、音は同じであるが意味は異なるということではないか。なぞなぞ的発想である。

コタフルウタに「和歌」と記されている。「応歌」、「答歌」とはされていない(注6)。論語・子路篇に、「君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず。(君子和而不レ同、小人同而不レ和。)」の有名な文句がある。この言葉の例証としては、春秋左氏伝・昭公二十年条に載る、斉の景公と晏氏(晏嬰)の問答が分かりやすい。景公が狩りから帰った時、腹心の部下が急いで駆けつけてきた。それを見て景公は、彼だけが心が和合すると言った。それに対して晏氏は、彼はただ君と心を同一にしているだけで、和合してなどいないと答えた。その時景公は、「和と同と異なるか。(和与レ同異乎。)」と尋ねた。晏氏は、和というのは羹、すなわちスープを作りようなことだと譬えている。狩りの獲物でスープをこしらえるとき、料理人は火加減、水加減、味加減を調節する。それが「和」であると言っている。足りないところは増やし、多すぎるところは減らす。塩梅である。

「和歌」とはその原初段階において、弁証法的なものであったと推測される。つまり、万23・24番歌の下の句の類似は「和合」の一致をみている。しかも万24番歌の作者は、流罪にあった当人だから、流刑地が「伊良虞嶋」でないことはもとより承知している。にもかかわらず、前の歌を踏襲しているということは、「射等籠荷四間乃珠藻苅麻須」=「伊良虞能嶋之玉藻苅食」にはワザがあって、歌意を示す重要なキーワードが隠されているということである。この四・五句目の訓みこそがこの歌の焦点である。

「玉藻」とは何か

「玉藻(珠藻)」は、美しい藻のことで、「玉(珠)」は美称であるとされている。ほかに「玉裳」という言葉もあり、美しいスカートのことを指す。柿本人麻呂には、この二語の類想から作られたらしい歌がある。

これらの歌は、持統六年(692)三月、諫言を聞き入れずに行幸を決行したときの歌である。三首目には「伊良虞」の地名まで登場している。この時、三河へ渡ったという記事は見られない。持統天皇は後に退位し太上天皇となり、文武天皇の大宝二年(702)十月に三河まで足を延ばし、その年の十二月に亡くなっている。問題は、飛鳥時代の後半当時、文字に慣れていた人麻呂すらが、「玉藻」と「玉裳」の同音異義語の駄洒落を楽しんでいる点である。歌はヤマトコトバで作られ続けており、言語空間は声を中心に成立していて、基本的に無文字時代と変わりがなかったのである。人麻呂は、万23・24番歌を参考にして、万40~42番歌を作ったようである(注7)。

「玉藻の歌」において、伊良虞なる地名は地名本来の役割を果たしていない。麻続王と関連性がないのである。「伊良虞の島の」は序詞で、「玉藻」を導く字詞として使われた可能性が高い。その地と歌との間に何らつながりはなく、駄洒落として地名が引っ掛けられて採用されているにすぎないからである。流された因幡は今の鳥取県の東半で海沿いではあるが、彼が漁師に転職したという話は伝わらない。また「玉藻」ではなく、「玉裳」であったと仮定しても、麻続王が女装したために刑に処せられたとは考えにくい。ヤマトタケルが女装して熊曾(熊襲)を征伐したという騙しの話は伝わるものの、罰則を伴った女装禁止令は見られない。最後に残るのは、「玉藻」=「珠藻」とあるのは、ふつうのタマモ、万葉集中の海藻のタマモではないという説である。玉藻は、中国の冕冠、玉藻のことを指し、その訓読語のようなものではないか。そして、「海女なれや、……」の諺を引用している。

打麻(注8)を 麻続王 海人なれや 伊良虞の島の 玉藻借かり食す(万23)

うつせみの 命を惜しみ 波に濡れ 伊良虞の島の 玉藻刈り食す(万24)

〔打麻を〕麻続王は大海人皇子(注9)(天武天皇)なのであろうか、大海人皇子ではないのに、(伊良虞の島といえばお馴染みの)玉藻ならぬ玉藻のついた冠を借りて国を治めるとは。(万23)

〔うつせみの〕命が惜しいから、浪に濡れて(伊良虞の島で名高い)玉藻を刈って食べるような暮らしに甘んじるのだよ。(万24)

礼記・玉藻篇に、「天子は玉藻、十有二旒、前後、延を邃くす、龍巻して祭る。(天子玉藻、十有二旒、前後邃レ延、龍巻以祭。)」とある。天子の冕冠には、垂れ玉を十二条つけるように指示されている。冠の前後は、糸で玉を貫いて飾りとしていた。麻続王よりもその子どものほうが遠流になっているので、天皇だけが被ることのできる垂れ玉付きの冠を子どもたちが遊んで被ったらしい。

増田1995.165頁によれば、袞冕十二章は、中国の天子が元日朝賀の儀に身につける服装で、唐書・車服志に、「袞冕者、践祚・饗廟・征還・遣将・飲至、加二元服一、納後、元日受二朝賀一、臨軒冊拜王公之服也。広一尺二寸、長二尺四寸、金飾玉簪導、垂二白珠十二旒一、硃絲組帯為レ纓、色如レ綬。深青衣、纁裳、十二章、日・月・星辰・山・龍・華蟲・火・宗彝八章、在レ衣、藻・粉米・黼・黻四章、在レ裳。衣画、裳繍、以象二天地之色一也。自二山・龍一以下、毎レ章一行為レ等、毎行十二。衣・褾・領画以二升龍一、白紗中単・黻領・青褾・襈・裾、韍-二繍龍・山・火三章一、舄加二金飾一。」とあるように、頭に冕冠を被り、深青色の衣と纁色の裳をつけるようになっているという。

中国で旒の垂れる冕冠の形態が整えられたのは、後漢・明帝の永平2年(59)のこととされている(注10)。冕冠の古い絵画作品できれいに残っているものとして、宋代の模写、20世紀の加筆も見られつつつも、唐・閻立本(?~673年)の「歴代帝王図巻」がある(注11)。

伝閻立本、歴代帝王図巻(唐時代、7世紀、絹本着色、ボストン美術館蔵、武皇帝劉秀(後漢光武帝)、Wikimedia Commons「Han Guangwu Di.jpg」https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Han_Guangwu_Di.jpg)

伝閻立本、歴代帝王図巻(唐時代、7世紀、絹本着色、ボストン美術館蔵、武皇帝劉秀(後漢光武帝)、Wikimedia Commons「Han Guangwu Di.jpg」https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Han_Guangwu_Di.jpg)説苑・君道篇、呂氏春秋・審応覧・重言篇、史記・晋世家本紀には、周の成王と唐叔虞との逸話が載る。成王は年の離れた幼い弟、唐叔虞に対し、大きな桐の葉っぱを細工して冠の形に作り、爵位を与えて諸侯にしてあげようと言った。子どもだから喜んで、叔父さんの人格者、周公旦、のちに孔子が理想の聖人と考えた人のところへ報告に行った。周公旦は成王に会見して、「天子に戯言無し。(天子無二戯言一。)」と説いた。そこで、言葉通りに幼い弟を封じたという。上に立つ者は発言を慎重にしなければ、治まるものも治まらない。麻続王も子どもたちをきちんと躾けておいてもらわないと困るのである。三位(注12)麻続王は、天武天皇(大海人皇子)の冠帽を整える役職にあったのかもしれない。「麻績王」という名があったのは、名に負う役職に就いていたからという可能性は十分にある。冕冠の本体は絹製かもしれないが、ガラス玉を垂らす紐は麻の緒でできていたのではないか。そして、仕事場へ子どもを連れてきて、遊び場と化していたようである。

下二句は、「玉藻」と「玉藻」、「借り」と「刈り」の準え、駄洒落から成っている。カルはいずれもアクセントを等しくする。万23番歌の用字は借訓である。五句目はともにヲスと訓む。統治する意味と食べる意味の敬語とを掛けている。万24番歌のヲスは、自嘲的に使われた自称敬語なのであろう。編者は万23番歌の原文に、「白水郎」、「珠藻」などと紛らわしい表記を施して、当局に感づかれないようにしている。政権に対するシニカルな諷刺戯歌(万23)が先にあり、それに呼応する形で諦観の歌(万24)を唱和した掛け合わせになっている。麻続王は、「(大)海人(皇子)なれや、己が物から泣く」羽目に陥ったらしい。

「うすせみの」と服制

万24番歌の冒頭、「うつせみの」は、一般に「世」や「人」を導く枕詞である。この言葉の由来はウツシオミにあると指摘されている。

「うつしおみ(宇都志意美)」(ミは甲類)は、「現し臣」がもともとの言葉とされている。雄略天皇は山中で謎の人物に出会い、横柄な態度をとっていた。すると相手が一言主神であるとわかった。そこで、自分は現世において神に仕える臣下だからわからなかったと謝っている。つまり、「うつせみ(うつそみ)」という言葉は、現在という時制を表すだけでなく、この世の人、なかでも天皇を指した言葉であった。

続紀に、「天皇命」(文武元年八月・慶雲四年四月ほか)という表記がある。詔を記した宣命体の話し言葉の場面で用いられている。古代の言文一致運動の成果である。「皇」=スメ(ラ)、「命」=ミコト(御言)が本来である。ミコトに命の字を当てることは、古事記に「倭建命」とすでに使用されている。高貴な方のお言葉、「御言」とは命令である。よって、「うつせみの」は命という字で表される言葉を導き、寿命の意味でイノチとも言うから、枕詞的な序詞に流用されたのであろう。

中国の真似をして天皇が玉藻のついた冕冠を被った記録としては、奈良時代の天平四年(732)正月、聖武天皇の朝賀の儀からとされている。続日本紀に、「四年春正月乙巳の朔、大極殿に御しまして朝を受けたまふ。天皇始めて冕服を服す。」とある。朝賀の儀の記述は、大宝元年(701)正月条に、「天皇、大極殿に御しまして朝を受けたまふ。」とあるのが最初である。だが、その半世紀前の天武天皇(大海人皇子)代、さらにその前にも、賀正の礼の記事はある。

また、大仏開眼会のような仏教行事の関連で言えば、まさに天武四年四月にも行われている。

夏四月の甲戌の朔にして戊寅に、僧尼二千四百余を請せて、大きに設斎す。(天武紀四年四月)

天武天皇(大海人皇子)は、髪形や服装を中国風に改めたほど中国にかぶれている。

乙酉に、詔して曰はく、「今より以後、男女悉に髪結げよ。十二月三十日より以前に、結げ訖へよ。唯し髪結げむ日は、亦勅旨を待へ」とのたまふ。婦女の馬に乗ること男夫の如きは、其れ是の日に起れり。(天武紀十一年四月)

髪形を中国のように髷に結わせようとしている。服装のほうもやかましい(注13)。

辛酉に、詔して曰はく、「親王より以下、百寮の諸人、今より已後、位冠及び襅・褶・脛裳、着ること莫。亦、膳夫・采女等の手繦・肩巾 肩巾、此には比例と云ふ。並に服ること莫」とのたまふ。(天武紀十一年三月)

襅は前裳、褶は枚帯、脛裳は脚絆、手繦は襷、肩巾は肩にかける薄い布切れである。

前半は中国風の服装について、子細は自由にして構わないとの記事である。後半は、二年前の髪形、馬の乗り方についての規定を緩めるお達しである。巫覡のような神職に垂れ髪を許すのは、憑依による神憑り儀礼のときに、髷を結っていては様にならないためであろう。さらに三年後に、中国の服装、髪型の導入が失敗に終わったことを物語る記事がある。

秋七月の己亥の朔にして庚子に、勅してのたまはく、「更男夫は脛裳を着、婦女は垂髪于背すること、猶故の如くせよ」とのたまふ。(天武紀朱鳥元年七月)

以上の服制についてのごたごたを勘案すれば、玉藻のついた冕冠も、最初は飛鳥時代のほんの一時期、天武朝期に皇位を重々しく見せるための装飾品として利用された可能性が十分にあると考えられる。賀正の礼や設斎に被ったのだろう。

歌の本来の意味について、左注を付けた人は微妙な言い回しをしていて、理解しているようには見えない。言葉を表面的に検索するばかりでは、無文字時代特有のなぞなぞの知恵が施された歌意にたどり着くことはできない。

伊勢国の伊良虞島という設定

最後に、この「玉藻の歌」が、なぜ配流地と関係のない「伊良虞嶋」に設定されているか、また、それを編者は、なぜ「伊勢国」と断り記したかについて検証する。「伊良虞嶋」が唐突に登場しているのには、天武紀の麻続王事件の記事に近いところにヒントがある。

壬午に、詔して曰はく、「諸国の貸税、今より以後、明に百姓を察て、先づ富貧を知りて、三等に簡び定めよ。仍りて中戸より以下に貸与ふべし」とのたまふ。(天武紀四年四月)

種籾を貸与しておいて、収穫に当たっては利子として税を徴収するという政策である。その割り当てについて、種籾を十分に持たない者を優先して貸し付けるようにと通達している。中小企業ローンの促進策のようなものである。「貸」とは、上代語でイラスである。すなわち、イラゴとは利子のことである。それが税にプラスされて上納される。中小零細農家に貸し付ければ、種籾を持てないぐらい切迫しているから、秋に収穫した新米で返済することになる。大規模富裕農家だと、前年以前に収穫した古米を取り置いて充てるかもしれないから返された米は美味しくない。そうならないように、中小零細を使っている。この新米の上納とは、伝統的にいえば、いわゆる速贄のことである。速贄の言い伝えは、古事記のサルタビコとサルメキミの話の終わりに添えられている。

マナマコ(ナマコ綱シカクナマコ科、葛西臨海水族園展示品。突起があるからイラ(刺)ゴと考えたかどうかは不明。)

マナマコ(ナマコ綱シカクナマコ科、葛西臨海水族園展示品。突起があるからイラ(刺)ゴと考えたかどうかは不明。)「海鼠」が「嶋之速贄」になっている。「嶋之速贄」が、イラゴ(貸付利子)であると思えば、イラゴは島である。また、「伊良虞嶋」は志摩国であるけれど、もともと伊勢国に含まれており分国したものである(注14)。貸付金の元本が伊勢国、その利子が志摩国に相当するというアナロジーである。題詞はそれを物語る。元本よりも利子の部分を先に返して「速贄」とするという考え方は、取り立てる側に立った業者ばかりか、一度でもローンを組んだことのある人なら納得のいく話であろう。利息が複利で膨らんでいく。借りた金額が2倍になるのは、年利5%で14.21年、10%で7.27年、15%で4.96年である。養老律令・雑令の規定では、「公出挙」は5割、「私出挙」は10割の利息を徴収できることになっている。当時の利息制限法である。また、複利計算はしない定めになっている(注15)。天武四年四月の施策は、「中戸より以下」の余裕のない者をローン地獄に陥れようという質の悪いものである。そこまで計算した上で、万葉集の「麻続王の歌」は、題詞とともに録されたと考える。

麻続王は、自分の子どもに、天子だけが被ることの許される「玉藻」=タマモを遊びで貸してあげた。おそらく麻続王は、子どもにねだられて、余った玉の飾りを使って子ども用の小さな冕冠を製作し、被せてあげたのであろう。貸子は利子のことで、利子は古語でカガという。カガフル(被)ものが「冠(爵)」である所以である。

実際に被ったのは「海鼠」ならぬ子どもである。罪の重さは被った者がより大である。形式が問題だからである。けれども、きちんと返している。子ども用に作った小さな冕冠とは、冕冠の利子分である。所詮は遊び、元本も利子分もきちんと返したのだから良いだろうと主張したのは、久努摩呂らであったろう。高金利で貸し付けて「嶋之速贄」を貪ろうとする政策のほうがよほど宜しくないのではないか。そういった政権批判の思いが諷刺としてはじめから万23番歌にあり、万葉集の編者も、採録するに当たってその意を込めたと考えられる。筆者は、万葉集の当初の編纂過程に地下出版の傾向を見て取る。

借金の返済金が、租税に上乗せされる+α の+α 分となり、それは確実に手にできる「速贄」(=新米)であろうと考える神経(無神経)とは、天皇が神の側へ回っていることを表す古代天皇制の確かな証拠である(注16)。役人の狡猾さは、実は平凡な人が仕事熱心になることで生まれる。良心が欠落していて自らの論理の矛盾に気づくことがない。そして天皇は、もはや神なのだから人の心は持ち合わせる必要さえない。天武天皇(大海人皇子)には人の心が若干残っていたから、当摩麻呂と久努摩呂の2人の諫言が耳に痛くて、会いたくないと「勅」していた。それが可能なのは、天皇の恣意が罷り通るほど絶対化されていたからである。

初期万葉の歌とは、政権の座に就いたものを中心と考え、その磁場が強い核心部分ほど身勝手なプロパガンダを表明している。万葉集に載る「玉藻の歌」は、言論の自由などとうてい保障されない時代、子どものいたずらも冗談も通じない気難しい世相のなかで、何とか事の真相を後世に伝えようとした苦心の記録である。飛鳥時代、政治的に相容れない行動をとった皇族には、政治的な敗北と同等の過酷な環境が待ち構えていた。それは、そのまま文芸的敗北ともいえ、敗者が言葉にした、ないし、したかったことは、お決まりの辞世の歌か、挽歌か、よほどの難訓のワザが施された歌にしか残されていない。万葉集の最初の編者は、標目、題詞、歌だけをシンプルに記すことで、時代の空気を伝えることに成功している。無文字文化と文字文化との間のクレバスに、巧みに橋を架け渡したのであった。

(注)

(注1)ヤマトコトバのコタフは、コト(言・事)+アフ(合)の約とされている。古典基礎語辞典に、「『日本書紀』の中では、「答」「対」「応」「報」「和」の五つの漢字をコタヘ、コタフと訓んでいる。「答」「対」は日常生活から公事に至るさまざまの事柄・出来事・心情などの問いかけに応じてする説明・回答を意味する。特に「対」は問者と向きあった形で問いただされたことに答えることもいう。「報」は戦況報告や騒乱の状況を告げる場合もみられる。「応」は反響する、反応する、手ごたえを感じる意で、山彦の声にも使っている。「和」の字のコタフは、唱和することの意。……「和」の字のコタフとは、事が合いすべて丸くおさまるということを意味する。」(495頁。この項、西郷喜久子)と記されている。この日本書紀の使い分けは、万葉集の題詞や左注の使い方に通じるものがあると思われる。ヤマトコトバのコタフの多義性に、漢字のニュアンスを合わせる形で用いている。「和歌」とある場合、先に歌われたものが主、後から唱和されたものが従の印象が生じていることに適っている。それは、歌が「和」されて歌われ、唱和されて歌どうしが和合している意と解される。(注5)参照。

(注2)小島1964.に、「会稽郡(浙江省)白水郷(地方)の漁民達が有名であり、やがてその漁業を生業とする者の代名として「白水郎」の名をもつてするやうになつたと思はれる。上代人がこの文字を使用し始めたのは、渡唐南路に当つて活躍した「白水郎」を実地に見聞した結果かと思はれる。従つてこのアマの文字表現「白水郎」は、必ずしも文献にのみよつたものとは断定できない。つまりこれは耳より聞く口頭語を背景としたとみる方が可能性が大である。萬葉文字表現の背後には、一語一語にその由来する複雑な経路をもつもののあることは、これによつてその一端が知られる。……「白水郎」の如き例は、恐らく中国文献を経ない例の一つかとも思はれ、萬葉集文字表記の複雑性を示すものと云へるであらう。」(855頁、漢字の旧字体は改めた)とある。文献を経ないで「白水郎」という字を書いている点について、筆者には完全に腑に落ちる説明とは言えないが、現在までのところ、これに代わる有力な説を見出せていない。そしてその物言いはとても慎重である。

(注3)流刑地については、他に常陸風土記にも別の伝承が残る。

(注4)山崎1986.に、「麻續王に関する二首の唱和の歌は、口から口へと歌い継がれることによって練り上げられたに違いない、そういう表現のまるみと磨き上げがなされているように思うのである。それはしかし、もともと一人の即興詩人によって詠じられたものであったはずであるが、それが民衆の前で演じ歌われているうちに、個としての感情の表現から、いわば抽象的人間の情感へと昇華されて行ったのであろう。しかもそこでは、一般に動作的イメージを喚起する表現を伴ったようである。そのことこそ初期万葉の中に見られる古代歌謡的性格と解されるのである。」(16頁)とある。筆者は、万23番歌について、即興詩人などといった洒落た存在ではなく、洒落は洒落でもきつい洒落を言う「時の人」の、世相諷刺の題材にされた要素が強いと考えるが、口承の歌である点については意見を共にする。

(注6)万葉集に、「応歌」に類した「応詔歌」などや、「答歌」に類した「答御歌」などがある。それぞれの特徴について検討すべき課題は多い。促されて応じたり、問われて答えたりしたことを意味する用字ではないかと推測する。仮にそうであるとすると、それらはコタフルことが予定されていた歌ということになる。一方、俎上の「和歌」は、影山2011.の指摘どおり、自然発生的に唱和して和合したという意味合いを帯びていると考えられる。

(注7)拙稿「留京歌(万40~44)について」参照。

(注8)「打麻乎」をウチソヲと訓むべきか、ウツソヲと訓むべきか、どちらでも「歌の解釈に直接影響を与えるほどではない。」(村田2004.282頁)とする説がある。ヤマトコトバが文字を持たなかった時代に、言葉は音声言語としてのみ存在した。現代人の頭で解釈することにおいて差がなかろうとも、飛鳥時代の言葉としては、必ず一つの音で歌われた。二つの理由による。第一に、「麻」という名詞、すなわち、体言に、動詞が掛かっているので基本的に連体形であろうと思われる。小田2015.334頁、「終止形・連用形による連体修飾」の項に、「終止形が直接名詞に続くことがある」例として、「射ゆ獣を」(紀歌謡117)、「萎ゆ竹の」(万420)、「流る水沫」(万1382・4106)、「流る辟田の」(万4156)、「田に立ち疲る君」(万1285)、「新室を踏み鎮む児し」(万2352)、「連用形が直接名詞に続くことがある」例として、「恋忘れ貝」(万3711)、「植ゑ小水葱」(万3415)の例を載せている。「打麻乎」をウチソヲと訓むとする考えは、連用形が直接名詞に続くことの一例と扱われなければならない。しかし、小田氏のあげる例に限ればどちらも東歌である。文法的に破格と推される。連用形が直接名詞に続く他の例があるか、指摘を仰ぎたい。

第二の理由として、万23・24番歌は、題詞にあるとおり、「和歌」として綴られている。影山2011.の「即和歌」の検討に、「鸚鵡返し」的な性格があるとの指摘があった。この万23・24番歌についても、鸚鵡返し的に同じ言葉、同じ音をもって返しているところに、「和歌」としての特徴が見出されるものと考えられる。万24番歌の歌い出しが、ウツセミノとあるのは、万23番歌がウツソヲとあったから、そのウツの音を捉え返して「和歌」を歌ったものととるのが妥当であろう。今日の人にとって何となく心地よいという理由でウチソヲと訓んでいるにすぎず、そう訓まれるべき根拠は見当たらない。以上から、「打麻乎」はウツソヲと訓む。元暦校本萬葉集古河家旧蔵本の左側墨書傍訓、西本願寺本右側不思議な色傍訓にウツアサヲともある。他にウテルヲヲとする伝本もある。「麻続王」をヲミノオホキミと訓むなら、ウツヲヲかもしれない。いずれにせよ、「打」の訓は、ウツでなければならない。

「ウツアサヲ」(東京国立博物館研究情報アーカイブズ

「ウツアサヲ」(東京国立博物館研究情報アーカイブズ(注9)「天武天皇」は漢風諡号である。生前の名前は、オホアマさんであった。

(注10)後漢書・輿服志に、「冕服広七寸、長尺二寸、前円後方、朱緑裏、衣レ上、前垂四寸、後垂三寸、係二白玉珠一、為二十二施一、以二其綬采色一為二組纓一」、「爵弁一名冕、広八寸、長尺二寸、如二爵形一前小後大、繪二其上一似二爵頭色一」などとある。なお、山東省沂南県の画像石、尭舜禅譲図に刻されていても、尭舜のころに冕冠があったわけではない。秦始皇帝が冕冠を被っている像が見られるが、時代考証的にどうなのか不明である。筆者がここに展開している天武朝冕冠起源説も時代考証にまつわる問題であるため記しておく。

(注11)沈・王1995.に、「[歴代帝王図巻の]画中で表現された服装は、隋・唐時代の画家が、ただ漢代の輿服志の三礼六冕の旧説および晋・南北朝時代の絵画や彫刻中の冕服を踏襲して描いた皇帝の冕服と侍臣の朝服の形式であり、漢や魏の本来の服装とは符合していない。しかし、この種の冕服形式および服飾の文様は後世に影響を及ぼし、封建社会の晩期においてもなお役立ち、宋(および遼・金)元・明の約1000年にわたって踏襲されたのであった。」(215頁)とある。

「玉藻」のついた冕冠図(3:沂南漢代画像石墓の冕冠、4;司馬金龍墓出土の漆画屏風に描かれた楚王の冕冠、5;集安高句麗壁画の仙人が戴く冕冠(沈・王1995.216頁、王亜容挿図)

「玉藻」のついた冕冠図(3:沂南漢代画像石墓の冕冠、4;司馬金龍墓出土の漆画屏風に描かれた楚王の冕冠、5;集安高句麗壁画の仙人が戴く冕冠(沈・王1995.216頁、王亜容挿図)似た形状に、孝明天皇の礼冠があるが、旒は周囲にめぐらせてある。

孝明天皇の冕冠(Barakishidan「Benkan emperor komei.jpg」Wikimedia Commons、https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benkan_emperor_komei.jpg)

孝明天皇の冕冠(Barakishidan「Benkan emperor komei.jpg」Wikimedia Commons、https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benkan_emperor_komei.jpg)旒に用いたのではないかとされるものが、正倉院に残っている。

左:礼服御冠残欠(正倉院北倉157、真珠・瑠璃玉垂飾、宮内庁HPhttps://shosoin.kunaicho.go.jp/treasures?id=0000020681&index=2をトリミング)、右:冠架(正倉院北倉157、赤漆八角小櫃付属、宮内庁HPhttps://shosoin.kunaicho.go.jp/treasures?id=0000010564&index=0をトリミング)

左:礼服御冠残欠(正倉院北倉157、真珠・瑠璃玉垂飾、宮内庁HPhttps://shosoin.kunaicho.go.jp/treasures?id=0000020681&index=2をトリミング)、右:冠架(正倉院北倉157、赤漆八角小櫃付属、宮内庁HPhttps://shosoin.kunaicho.go.jp/treasures?id=0000010564&index=0をトリミング)米田1998.によれば、この礼服御冠残欠は、聖武天皇・光明皇后が、天平勝宝四年(752)四月九日、東大寺大仏開眼会において身に着けたものという。続日本紀、同日条に、「盧舎那大仏の像成りて、始めて開眼す。是の日、東大寺に行幸したまふ。天皇、親ら文武の百官を率ゐて、設斎大会したまふ。其の儀、一ら元日に同じ。」とあって、儀場の雰囲気(装束や施設、音楽や舞)が同様であったとされている。「元日朝賀の儀とは、元日に天皇が大極殿において群臣から賀を受ける儀式である。当日大極殿前庭に礼服を着た群臣らの居並ぶ中、天皇は冕服を着して大極殿中央に設けられた高御座に上り、群臣の再拝を受け、ついで前年に起こった祥瑞の奏上を、さらに群臣の代表者が賀詞を奏上するのを聞かれ、新年の宣命を宣下する。ここで群臣らは称唯再拝し、舞踏再拝する。この時、武官は立って旗を振り、万歳を唱える。かくして儀式は終了し、天皇は退出される。」(30頁)とある。

(注12)左注、天武紀四年条とも、「三位麻續王」と記されている。「續」字は「績」字の通用である。中国でもわずかにそのような例がある。「續」字は、今日、「続」字をもって常用としている。麻を績むことは、麻の繊維をとり出して撚ったり結んだりして継いでいくことだから、糸として続(續)くことになる。意味的な連関がある。また、「売(賣)」は常訓として、ウルと訓む。ウムとウルで語幹を共にする。と同時に、麻続王一家は連座させられている。芋蔓式に罪に問われた。績んだ麻は芋蔓のようである。また、ヲミノオホキミは三位であるはずが、降下させられて四位になるほどの罪を犯したという意味にもとれる。どういう罪かといえば、冠にまつわり天皇の位を冒瀆するものであった。よって、「續」なる「四」の字が混入した字、「賣」の字が入っている字が好まれているようである。紀や初期万葉における異体字には、筆記者の熟慮の跡が見て取れると感じられることがある。異体字研究に、一字=一音=一義の中国に倣い、一字=一訓=一義のヤマトカンジを創作したふしがあると付言しておく。

(注13)「婦女の馬に乗ること男夫の如きは、其れ是の日に起れり。」との記事は、注目に値する。女性が乗馬する風がこの日からというのではなく、男性のような乗り方、すなわち、跨って乗るのがこの日からとするものかもしれないからである。それまでは横座りであったかとも考えられるのである。古墳から出土する埴輪の横座り用の鞍は、実際にあったのかもしれない。

(注14)志摩国が伊勢国から分立したのは、「……及び伊賀・伊勢・志摩の国造等に冠位を賜ひ……」(持統紀六年三月)とあるところから七世紀後半頃かとされている。記紀の説話上で問題なのは、「嶋の速贄」なる語句と、「モズの早贄」という常套句との関係である。また、「百舌鳥耳原」(仁徳紀六十七年十月)という言葉も検討に値しよう。

(注15)公出挙の場合、aを貸し付けられると、一年後に完済するための返済額は計算上3/2×a(=1.5a)である。これは借金の返済だけであり、公租公課は別であったと思われる。養老令・雑令に、「凡そ稲粟を以て出挙せらば、任に私の契に依れ。官、理すること為ず。仍りて一年を以て断むること為よ。一倍に過すこと得じ。其れ官は半倍せよ。並に旧本に因りて、更に利生さしめ、及び利を廻らして本と為ること得ず。若し家資尽きなば、亦上の条に准へよ。」、同・賦役令に、「凡そ調物及び地租、雑税は、皆明らかに、輸すべき物の数を写して、牌を坊里に立てて、衆庶をして同じく知らしめよ。」の「雑税」の個所、義解に、「謂、出挙稲及義倉等、是也」とあり、地租とは別に出挙稲という借金の返済があった。ただし、地租負担は3%程度と軽かったそうである。結局、公出挙をa受けて、班田の収量をbとすると、1.5a+0.03bを税として納めることとされていた。一粒万倍には今日でもならず、300倍程度であろうか。仮に飛鳥時代の標準的な収量が1粒50倍であったとして、まるごと種籾を公出挙で借り受けていると、10000粒獲れても200粒借りているから300粒(公出挙分)+300粒(地租分)で計600粒納める計算になる。手取りは9400粒である。政府の側からすると、豊作不作の別なく基本料のように毎年入ってくるのが公出挙の返済分ということになる。200粒借りて、不作の年で5000粒しか獲れなくても、公出挙分は変わらず300粒、地租分は150粒、計450粒納めることになる。手取りは4550粒である。出挙の重税感は否めないであろう。豊作の年には翌年の種籾を確保して出挙で借りないようにしておかないと、不作で堪らない年が来ることになる。

以上は取らぬ狸の皮算用にすぎない。とはいえ、近世に稲を作付せずに畑にしてしまったり、現代に減反補助金を当てにしながらの三ちゃん農家が増えてしまったり、後継者不足で自家作以外は放棄されてしまうなど農政が難しいのは、取らぬ狸の皮算用がある程度利いてしまうせいであろう。

(注16)藤田2012.参照。なお、「玉藻」のついた冕冠を天武天皇が被ったとして、それをタマモと呼んだとは限らないではないか、という設題に対しては、非常に高い精度をもってタマモという訓をあてたであろうと考えている。政治史において、純粋な意味での天皇制は歴史上二回しかなかったとされる。近代天皇制と古代天皇制である。いずれも科学技術や文化芸術を先進的な外国に負いながらも、精神的支柱を自らの内に求めようとするため、近代においては敵性語である英語を使わずに不思議な言い換えが行われた。古代においても然りであろう。事は精神論である。ともに先進的な外国文化に憧れて実用としながら、外国語は使わないという矛盾した行いをしている。言葉を拠りどころとすることこそ、民族という幻想を抱かせるのに最も適した方法といえる。藤田2012.のいう天皇制の真髄は、言語学的にも確かで、ヤマトコトバが天皇制成立の基礎であった。ただし、麻続王の「玉藻」のような語は、ほぼヤマトコトバで成り立つ万葉集において例外的な言葉といえる。歪んだ国粋主義を諷刺した歌が万23番歌である。タマモという言葉を使うこと自体が、語用論的にシニカルである。他のいわゆる訓読語(ケダシ(蓋)、イマダ(未)、ホリス(欲)といった語)は、古墳時代後期から飛鳥時代前期に作られたと思われる新語ではあるが外来語ではない。economy を「経済」、battery を「電池」と言って日本語化したことの古代版かとも見紛うが、近代には主に名詞が造語されている。両者の共通点、相違点について検討すべき課題は多く、とても興味深いものがあるが、本稿の主旨からは離れるので問題提起に止めておく。

(引用・参考文献)

伊藤1995. 伊藤博『萬葉集釋注一』集英社、1995年。

小田2015. 小田勝『実例詳解古典文法総覧』和泉書院、2015年。

澤瀉1957. 澤瀉久孝『萬葉集注釈 巻第一』中央公論社、昭和32年。

影山2011. 影山尚之「額田王三輪山歌と井戸王即和歌」稲岡耕二監修、神野志隆光・芳賀紀雄編『萬葉集研究 第三十二集』塙書房、平成23年。

小島1964. 小島憲之『上代日本文学と中国文学』塙書房、昭和39年。

古典基礎語辞典 大野晋編『古典基礎語辞典』角川学芸出版、2011年。

新大系文庫本万葉集 佐竹昭広・山田英雄・工藤力男・大谷雅夫・山崎福之校注『万葉集(一)』岩波書店(岩波文庫)、2013年。

沈・王1995. 沈従文・王㐨編著、古田真一・栗城延江訳『増補版 中国古代の服飾研究』京都書院、1995年。

内藤2012. 内藤聡子「三河湾の『玉藻』の歌」印南敏秀編『里海の自然と生活Ⅱ─三河湾の海里山─』みずのわ出版、2012年。

藤田2012. 藤田省三『天皇制国家の支配原理』みすず書房、2012年。

増田1995. 増田美子『古代服飾の研究─縄文から奈良時代─』源流社、1995年。

村田2004. 村田右富実『柿本人麻呂と和歌史』和泉書院、2004年。

山崎1986. 山崎良幸『和歌の表現─表現学大系各論篇第一巻─』教育出版センター、1986年。

米田1998. 米田雄介『正倉院宝物の歴史と保存』吉川弘文館、平成10年。

※本稿は、2016年2月稿、2018年1月稿について、2024年6月に誤りを正しつつ整理したものである。