四日目は三十三間堂から。

清水寺近くの石塀小路には足元に灯りが並んでいた。

暮れ方の石塀小路を着物姿で歩いたなら、京都の夜を堪能できることでしょうね。

八坂神社から丸山公園を抜け、知恩院まで歩きましたが、

桜が咲き、木々の緑に囲まれた時季ならよい散歩コースになりそうです。

このウン十年、NHKの「行く年、くる年」今も続いているのかな?

あの番組で知恩院の除夜の鐘つきが中継されていましたよね。

17人がかりで突くそうですね。

この後はバスに乗り、下加茂神社を目指します。が、途中、バスの車窓から、立ち寄りたかったお饅頭屋さんが見えた。

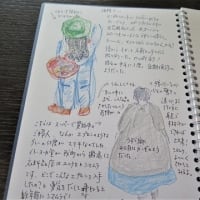

下車しましたよ!店の前の行列(3列)の末尾に着きました!!八種、各一ケを注文。噂通りのおいしさで豆餅が特に美味。

蓬の香り、饅頭の餅が本物。「本物」って変な言い方かな…でもそう感じたんだもの。

私が並んでお饅頭を買っている間に、主人がお昼をとれそうな店を探してくれたので、行ってみると、順番待ちです。

「ここの鯖寿司は最高だよ、うどんとセットのメニュウをぜひ頼んでみて」土地の人が教えてくれた。大当たり。

店構えは見逃してしまいそうな変哲の無さ。でも、味は抜群。木の芽と、鯖のマッチング、コクがあってうまかーでした。

高野川と賀茂川が合流する橋を渡り、河合神社、糺の森を歩いて下賀茂神社へ。

この日は寒いこと、寒いこと、底冷えのする一日でした。今宮神社の前には確か焼餅の店があったはず。

熱いお茶と餅で一服、温まる。

元気が出たところで金閣寺へ。中国の観光客の団体さんで混んでました。

五日目、観世会館で能の鑑賞。初めて体験です。舞囃子で「養老」と「融」が、仕舞で「夕顔」と「蝉丸」などが、

半能で「巴」が上演されました。無知な私は、謡の発声や鼓や太鼓のリズム、舞の体の動きなどに気をとられてばかりで、

まったく表面ばかりに気をとられ、内容の理解にまで到底及ばずのお粗末でした。が、これを機会に少しづつ能文化に触れてみたいです。

お馴染みの竜安寺石庭。桜の季節はさぞや華やぐ庭になるでしょう。

あまりに有名でその美を自分の目で探す隙もなく、これが禅の美であるとハンコを押されている印象を持った。

庭を前に皆どんなことを感じているのかな。

こちら仁和寺、見学者が少なくてゆっくりできた。静かで心行くまで襖絵の美しさに魅了される。

この日も寒く、着ぶくれするほど着込んでいてもまだ寒い。早々にホテルに戻る。

翌日は帰宅。

新幹線車窓から米原辺りの景観が看板も無く、

家並が揃い落ち着いた集落がなだらかな山の間に点在する様が美しく見惚れました。

うとうとしていたら、浜名湖もあっという間に過ぎ、間もなく東京。

過ぎてみれば、あっという間の一週間でした。