お早うございます。山茶花梅雨が続き、気持ちも曇りがちです。テロ、航空機事故、宝石略奪事件と思わしくない事が続きました。温暖化問題も含め、世界の指導者はいったい何をしているのでしょう。何も決められない事を良い事に中国、ロシアなどが好き勝手をしている事もテロを助長している原因かもしれません。

今ヨーロッパで大きな問題となっている”移民問題”に解決方法は見つかるのでしょうか。移民受け入れに寛容だったフランスですが流石にテロ発生以後は制限する動きが出てきたようです。難民問題に限れば「シリアの内戦」を収拾する事が先決だと思います。そういう意味では”選挙を最終目的に設定”し米ロが合意出来た事の意味は大きいと思います。しかし、ロシアにはウクライナ、クリミヤ問題を忘れさせようとの意図も見られるのでその事とは別にして考えて欲しいものです。アサド一家の処遇問題も今後の課題として残ります。

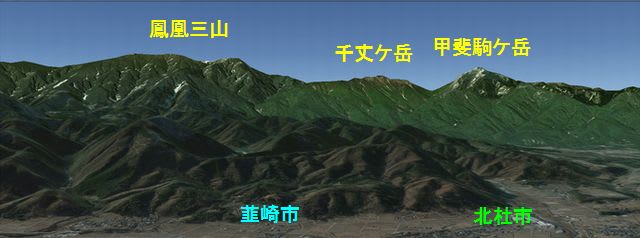

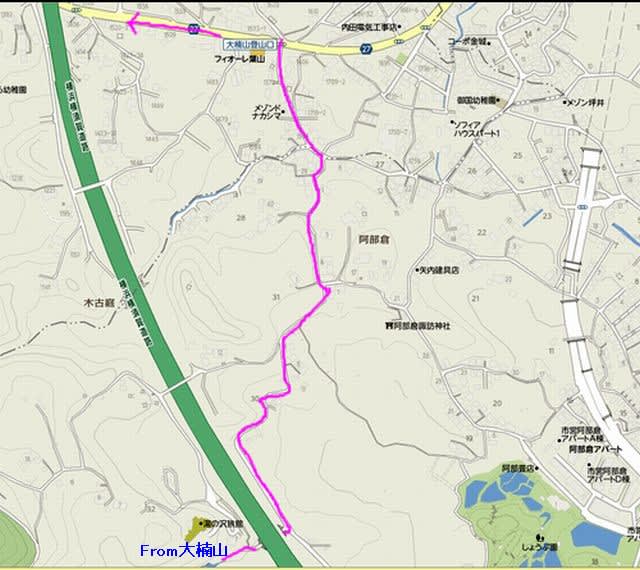

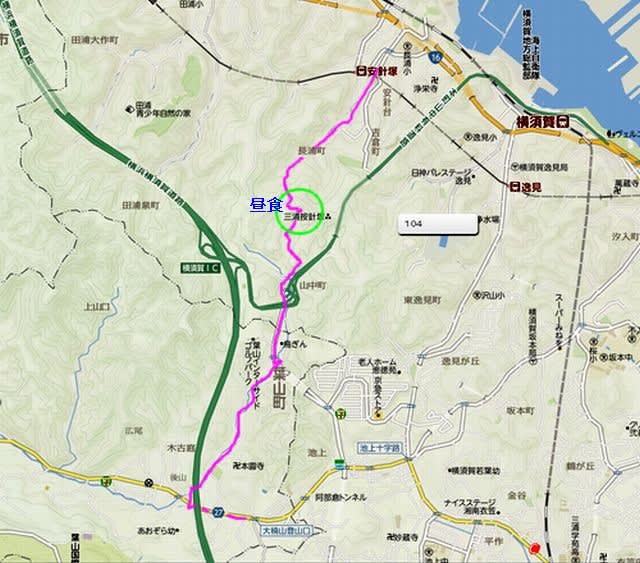

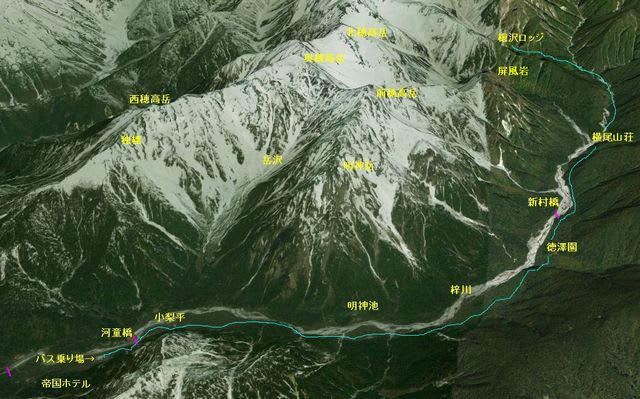

丹沢北尾根縦走二日目は06:20みやま山荘を出発、13:20に温泉に浸かるまで所要時間7時間、総行程14.4km、標高差1300m、下りとは言え後半の一般道歩きは苦しかった。

丹沢山から蛭ヶ岳ルートはピンク、丹沢最高峰の蛭ヶ岳からいやしの湯への下山ルートはブルーで表示しました。各ポイントの標高は写真の説明に記しておきます。

05:27 主食は”しめじ”などの「混ぜご飯」でした。料理は小屋番の方が一人で担当し「混ぜご飯の素」などを使用したものと思われ、質素ですが美味しかったです。

06:23 蛭ヶ岳に向かってみやま山荘西側の登山道を下ります。天候はまずまず、急登は少なく良い縦走になりそうです。

06:40 クマザサの中に混生するバラ科の落葉低木ノイバラの実です。寒風で枝を伸ばせず平地のものより枝が短めです。

06:41 不動の峰への緩やかなクマザサの尾根道です。

07:03 平坦な雑木混生の草原には木道が設置されています。間もなく不動の峰休憩所です。

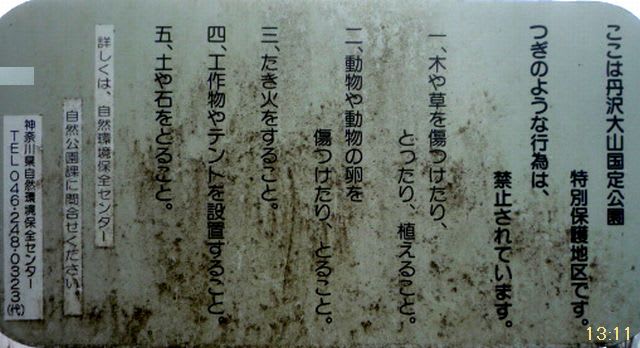

07:04 不動の峰休憩所(1570m)、冬場の緊急非難所としても重要な施設です。たき火は禁止されていますがストーブによる煮炊きは出来そうです。

07:05 不動の峰休憩所から北側に10分ほど下ると水場が有ります。我々は「みやま山荘」で300円の水を準備しているので水場の小瀬派にはなりませんでした。

07:25 不動の峰(1614m)見過ごせば「いつ通過したのか」判らないほどのピークです。縦走路としては「小高い丘」と言った感じです。

07:25 クマザサの尾根道を快適に歩きます。人の踏み跡でクマザサが無くなり、土がえぐられていくのが良く判ります。

07:35 縦走路の小ピーク「棚沢の頭」(1590m)です。付近には古い指導票が設置されていますが「ユウシン」と言う文字が見えます。南側の玄倉沢(くろくらさわ)に下ると「ユウシンロッジ」に下りられます。ユウシンとは「谷深くして、水勢勇まし」という意味より「湧津」を語源にしています。ロッジは1970年に神奈川県が設置した県営宿泊施設ですが、2007年アプローチ途中のトンネルの通行止めなどにより閉鎖されています。※緊急時の避難小屋としては使用可能です。

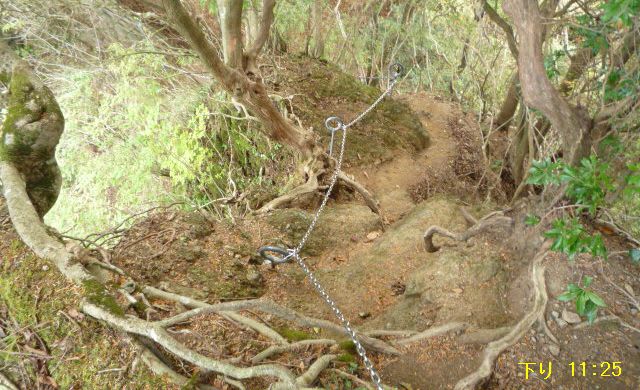

07:53 鬼が首の頭(1608m)、蛭ヶ岳手前のコル(鞍部)に下る前の岩場です。岩と岩(鬼の角)の間から蛭ヶ岳が望めます。

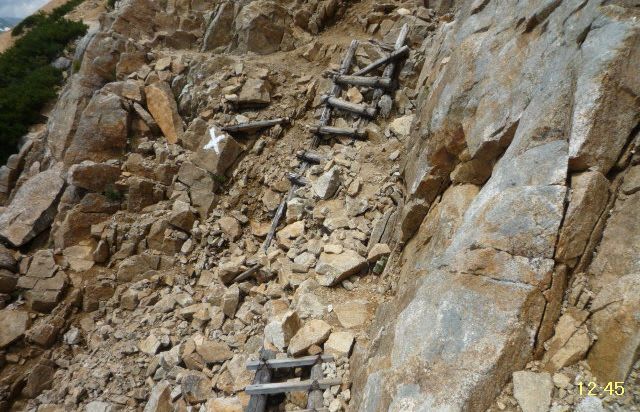

07:54 鬼が首から岩場を下りますが、縦走路唯一の危険個所です。地盤はざれて滑り易く、浮石も多いので慎重さが求められます。

08:10 蛭ヶ岳に向かって最後の登りに取り付いた時、富士山が顔を出してくれました。山頂では見られないかもしれないのでこの一枚を担保しました。W

08:20 蛭ヶ岳山荘が見えてきました。丹沢山域にはここ以上に高い場所は有りません。

08:27 丹沢最高峰、蛭ヶ岳(1672.7m)登頂です。山荘前の社にお参りした時に開けた財布が開いています。W 晴れていればバックに富士山が見える筈なのですが、この日は雲に隠れていました。

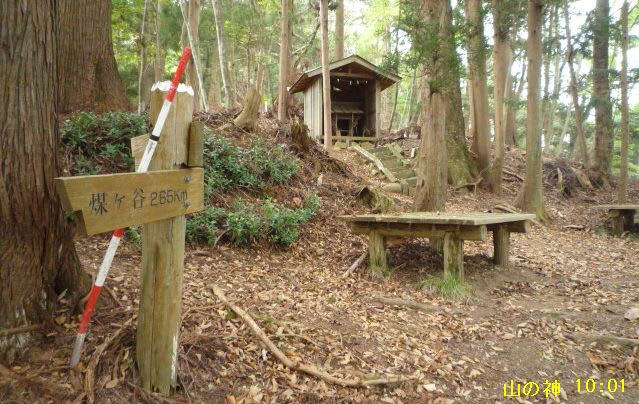

08:33 頂上滞在時間13分、北西側にある指導標に従い、姫次、青根への下山を開始します。右側の樹木の下に小さな社が有ります。

08:35 このコースにも木道が整備されています。この後もジグザグの木道、階段が続きます。

08:48 階段を下ると指導標とベンチが有ります。場所名が書いてないのが残念です。

08:53 西側には西丹沢の名峰とも言える大室山(1587m)が見えました。

09:37 地蔵の頭とも言う、地蔵平(1376m)を通過、先を急ぎます。

09:47 原小屋平(1320m)を通過、かつては山小屋が有ったそうです。

10:07 袖平山(1432m)への分岐ともなっている「姫次」(1410m)、武田方の小山田八左衛門の娘である折花姫が織田、徳川連合軍に追われ、この地にたどり着き、喉をついて自害した事から「姫突き」と言っていたのが「姫次」に変化したようです。

10:08 姫次に設置されているテーブル、結構広い。

10:11 1433mにある「名無しのベンチ」

10:25 八丁坂の頭(1340m)への分岐です。そのまま下れば青根への下山道と合流します。

10:30 東側尾根を下る事が多い登山道ですが一時的に西側斜面を下ります。と言うより登っています。W

10:42 黍殻山避難小屋の手前200m付近にある青根分岐(1241m)です。避難小屋はここを右に折れます。

11:00 今日の昼食は「餡子餅」、おにぎり、DHA入りソーセージ、餡パンです。ここでは不覚にもザックを開いた時に音楽用デジタルプレイヤーを落としてしまいました。トホホホ

11:48 青根分岐からの急こう配の下りの途中に設置されたベンチ、登りには助かります。

12:06 小さな沢を横断し、砂防ダム工事現場を過ぎると工事用と思われる事務所が有ります。林道を横切り登山道に復帰します。

12:33 林業、工事業者などしか入れない林道のゲートが有ります。ここから東野バス停までは2kmの距離が有ります。

12:30 この道は登っているように感じたのですが、小川の水も登っているように見えました。疲れの為でしょうか。不思議です。W

12:52 東野バス停(398m)に到着、ここから更に2kmほど歩いて「いやしの湯」に向かいます。

13:20 青根緑の休暇村内にある「いやしの湯」に到着、本日の山行はここで終わりです。総行程14.4km、足指が痛かったです。靴の硬さと重さが影響したようです。

裏丹沢の青根地区、東野バス停近くで撮影したツツジ科の落葉低木「ドウダンツツジ」の紅葉です。公園、民家の庭先に植木として育てられています。枝先に灯明を付けたような花を付ける事から「灯台ツツジ」と呼ばれていましたが何時しか「ドウダンツツジ」になりました。挿し木で増やせます。原産地は日本です。

あ

あ

)

)