お早うございます。先日まで報道各社は日本航空123便の事故、戦争憎悪記事ばかりを特集していたようですが、山行ではラジオも携帯も受信できず、煩わしい事を考える事無く、ひたすら景色を楽しむ事が出来ました。当初13日の出発予定でしたが、5分ほど家を出るのが遅れて電車とバスに間に合わず、一日の順延となりました。しかし結果的にはこの事が天候に恵まれた最高の縦走になりました。とは言うものの晴れたのは縦走中の15日と16日のみ、初日及び最終日は雨に祟られ最悪でした。

14日 05:45 自宅発

07:30 新宿駅発(スーパー特急あずさ)

10:44 穂高駅着

10:55 穂高駅発(中迫温泉行定期バス)

11:50 中迫温泉着※この頃から雨が降る。

12:30 登山開始

16:48 合戦小屋着(テント泊)

RESULT:標高差800m、走破距離2.52km、所要時間4時間18分

※一般的な所要時間は3時間なので、1時間は余計にかかりました。体調が良ければ燕山荘まで登れたのに残念! 次回の登山では余計なものは持たない事にします。W

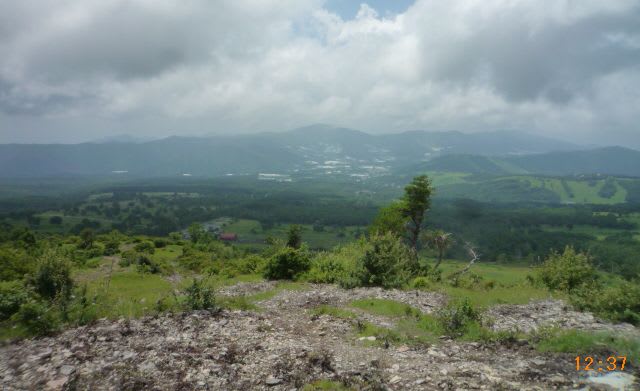

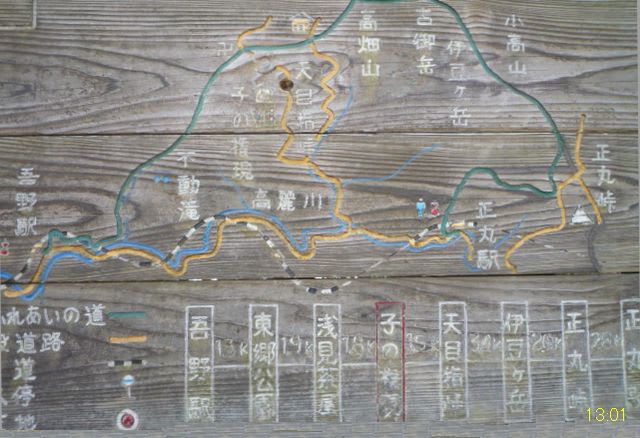

北アルプス表銀座コースはピンクで示したルートを歩く事になります。地図右上の中迫温泉から合戦尾根を上り燕山荘下の合戦小屋テント場泊まりです。第一日目は中房温泉から合戦小屋(予定は燕山荘)です。

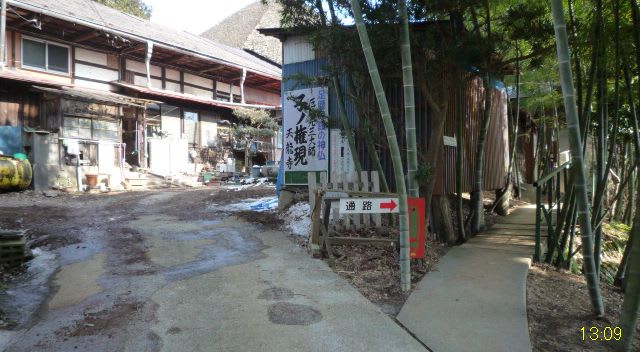

10:51 穂高駅前バス停、10時55分発の中房温泉行のバスです。右のワサビ店で生ワサビを買いたかったのですが、ザックが重くなるので諦めました。

12:01 中迫温泉到着時はすでに雨模様、雨着を着て登ります。正面の売店で行動食を買い、左のトイレを使用後登山届を提出して出発です。売店前を左に入ると登山口です。

12:30 先行する若者と一緒に出発したのですが直ぐに見えなくなりました。彼は燕山荘のテン場まで登るようです。

13:16 登山開始後45分、第一ベンチ通過、雨は小降りになりました。

14:04 第二ベンチ通過

15:06 第三ベンチ通過

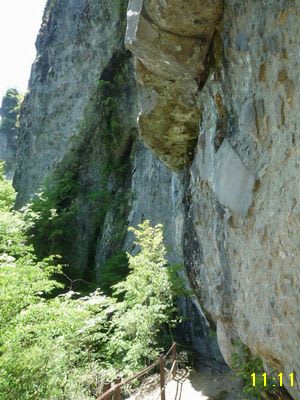

15:47 赤土系で滑りやすいので木製歓談が設置してあります。ザックが28kgと重いので階段がきつかった。

15:58 富士見ベンチ通過、雨は止んだものの霧が発生していたので視程は約100m、何も見えません。

16:48 合戦小屋に到着、雨着の中は汗で濡れ、熱中症ぎみでした。合戦小屋名物のスイカ、800円(1/6)ですが食欲がないのでそのまた半分を500円で頂きました。合戦尾根は烏帽子岳ブナ立て尾根、笠ヶ岳笠新道とともに、北アルプスの三大急登と言われていますが聞きしに勝る「苦しさ」を味わいました。ザックが28kg、重過ぎました。

16:56 ザックをテン場に下ろしトイレを借りに行く時に撮影した合戦小屋専用ケーブルカーのヤグラです。写真の右に下るとトイレ、左に登れば燕山荘です。テン場は写真左上部、ケーブルの末端付近にあります。

18:21 テントを設営し、お湯を沸かして味噌汁の素を加え、持参したご飯とトマトを入れて「おかゆ」にして食べました。ストーブが不完全燃焼でテント内が苦しかった。原因はポンピング不足だったようです。トホホホ

※Part 2 will be raised few days later.

夏から秋にかけて山中で見かける事が多いキンポウゲ科の多年草「トリカブト」です。大きいもので丈が1mになります。花の形が舞楽で使用する鳳凰の頭を模した兜に似ているので「鳥兜」になったようです。根を乾燥させたものには毒性があります。反面昔から薬草としても使用されます。春先の二輪草などに良く似ています。全体的に毒性があり、山菜と間違って食べて事故になる事も多いので注意が必要です。クジラなど猟をするときの毒矢にも使用されてきました。原産地は中国です。写真では葉っぱの位置が左側になりますが茎が右側に倒れこんでいます。