お早うございます。いよいよ今夜、黒部方面に向け出発いたします。準備は万全と言う訳には行きませんでしたが、最低限の装備は整えました。いつもながら食事と衣類の重量調整には迷います。お金をかければ軽量の衣類が購入できますが、年金生活者にはそれも不可能です。食事は登山専用食は購入せず、重くなりますがオニギリ、ラーメンなどを準備しました。今回は厳しい山なので軽量化が必須ですがテント、雨着などが古くて重たいので昨年同様苦しみそうです。W

この半年余りColemanストーブの調子が思わしくなく毎回ハラハラ・ドキドキの山飯でしたが不調の原因が判明いたしました。バーナーの前段にあるジェネレーターの目詰まりが原因だと思われていたものが、予想もしなかったタンク内の錆びである事が判りました。山行を直前に控えて「さび落とし、錆止め液」調達の暇がないのでひたすら燃料をフィルターにかけて(5回以上)洗い出しました。結果は錆もなくなり暫くは持ちそうなので、帰宅後にしっかりしたメンテを行う予定です。今のところ一日3回ほどテストしていますが、問題は有りません。

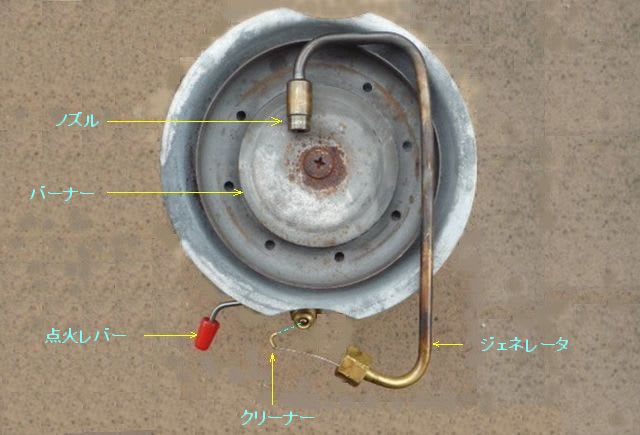

テスト燃焼中の「Cllemanストーブ Model 442」です。不調が続きましたが、今回の修理で復活しました。Colemanはこのタイプをフェザーストーブと言っています。古いタイプはピーク1(Model 400A)と言っていました。

点火しない(ガスが出ない)原因はジェネレータの目詰まりと考えていましたが、それ以前の燃料タンク内の錆びによるものでした。クリーナーは点火レバーに接続し、ジェネレータからノズル間にワイヤーを通す事により目詰まりを防ぐ機能ですが、錆が酷く機能していませんでした。正常な時はノズルから放出されたガスがバーナーに振り分けられ、ガスレンジ同様全周に火が出ます。クリーナーは点火レバーを動かす事によりワイヤーがジェネレータ内を往復してクリーニングします。

燃料ろ過(フィルタ)作業に使用した”じょうご”とボトルです。給油口から燃料を入れ3分ほど振ってフィルタを歳てボトルに回収後に給油口からタンクに戻す作業を5回以上繰り返しました。本来はタンク内”さび落とし、錆止め液”があるのでそれを使用すれば長持ちします。今後は年に一度は錆止めを行おうと考えています。

ノズル目詰まりの原因となったタンク内の錆です。これでは直ぐにジェネレータ内に”目詰まり”が発生する訳です。燃料タンクをゆすって何度も燃料をフィルタする事により、錆を除去しました。

点火前に赤い点火レバーをストッパーまで戻し、加圧ポンプでタンク内を加圧してから点火レバーを開き、ライターで火を付けます。

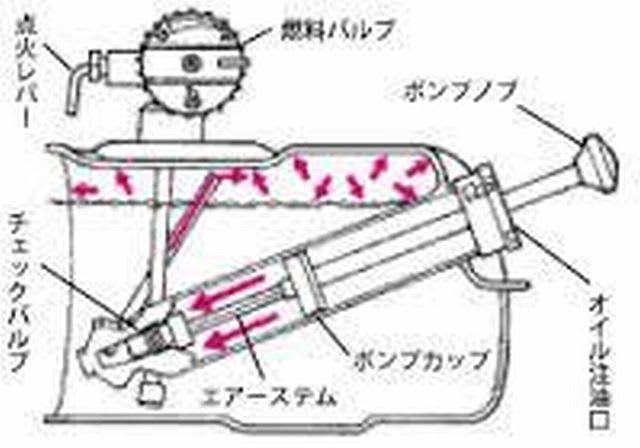

因みにColemanストーブの理屈について記しておきます。ポンプで空気をタンク内上部に充填する事により押し下げられた燃料が燃料バルブに押し上げられ、ジェネレータそしてバーナーへと送られます。

山中で無事に点火できるか、怖い一面を抱えた今回の山行、どうなる事やら、非常食は携行するつもりです。W 帰宅は26日夕刻、27日は予備日です。それでは行って来ます。

近所の庭で見かけたシソ科の多年草「モナルダ」です。別名を「タイマツバナ」とも言われ、花は松明を炊いた様に見えるからだそうです。また、強い香りを発しハーブとしても人気が有り「ヤグルマハッカ」や「ベルガモット」と言う名前でも流通しています。花色は赤が主になりますが、紫色、桃色、白なども有ります。原産は北アメリカです。

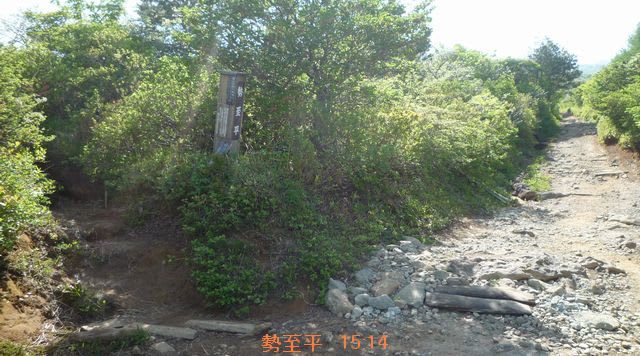

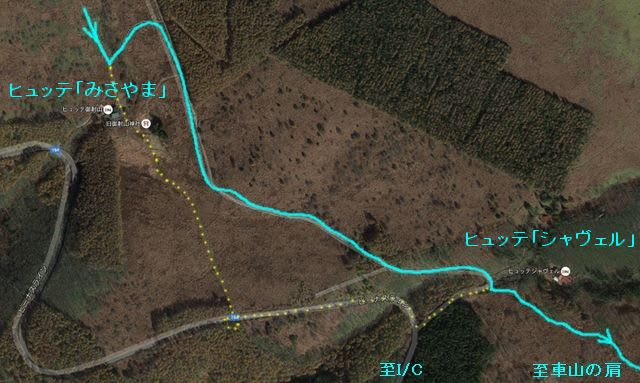

ここから右奥に登った場所に「

ここから右奥に登った場所に「

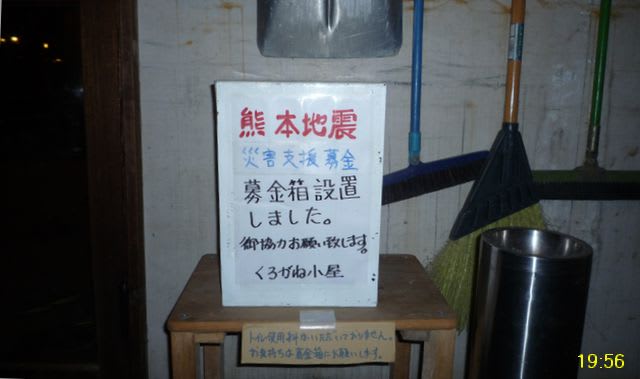

いつも最後までお読みくださっている方には本当に有難うございます。先日、gooブログ編集画面にいきなり「

いつも最後までお読みくださっている方には本当に有難うございます。先日、gooブログ編集画面にいきなり「