ブログの最終回を書くつもりでしたが、その前にルーマニア革命について一つ書いておきたい事情ができたので最終回はひとつ延期します。その事情とは次の二つです。

1.ルーマニア革命を扱った小説「百年の予言」を書いた高城のぶ子さんが、先月、川端康成文学賞を受けられたとの報に接したこと。(受賞対象は別の作品ではあるが)

2.NHK「仕組まれたルーマニア革命」の放映を見たこと。

ルーマニア革命の概要:

1989年、ベルリンの壁崩壊に象徴される東欧革命により東欧諸国では次々に共産党政権が崩壊していったが、最後に残ったのが強力な独裁で民衆を弾圧してきたルーマニアのチャウシェスク政権であった。そのルーマニアでもハンガリーに近い辺境の街ティミショアラから発した反政府運動はあっという間に全国に飛び火し、一週間後にはデモ隊が首都ブカレストを包囲するまでになった。

これに対しチャウシェスクは群衆を前に型通りの大政翼賛演説を行い事態の収拾を図ろうとしたが、逆に民衆からの大ブーイングを突きつけられ党本部に逃げ込んだ。そしてヘリで逃亡したが、数日後捕らえられ人民裁判にかけられ即処刑された。

まさに弾圧された民衆が1000名の犠牲を出しながら一致団結して独裁者を倒したという勇気ある民衆革命として世に喧伝された。

以上はルーマニア革命について当時TVニュースで伝えられた概要で、自然院も見ていたし前知識として持ってルーマニアに来たのだが、ルーマニア人とこの話題について話をすると、どうもしっくりしないというか、次の2点が疑問として残るのを感じていた。

疑問1:密告制度が完璧に張巡らされた社会にあって、なぜかくも短期間に組織的な民衆蜂起が可能であったのか?

疑問2:民衆の力が独裁政権に勝利した見事な事例だと言われるが、当のルーマニア人たちはあまり達成感を持っていないのは何故か?

つまり、ルーマニア人に「どのようにして秘密裏に武装蜂起したのか?」と聞くと「いつの間にかリーダが現れ、気がついたら銃を握っていた」というような事を言う。「いつの間にかやっちゃっていた。」という感じで「俺たちはやったぞ」という感じではない。

この違和感については、当ブログで以前(2007年4月17日付)に紹介しましたが、先日のNHK番組を見て、見事に謎が解けました。やはりCIAが関与していたのです。

NHK「仕組まれたルーマニア革命」の概要:

当時の米ブッシュ(父親の方)政権は、欧州東西統合後に主導権を握る事を目指してした。一方ソ連ゴルバチョフはペレストロイカを推進したかった。ここにおいて東西の首脳は、チャウシェスクは障害であるという点で一致した。そこでCIAが暗躍し、ルーマニア内の反体制派を煽ったというのが真相である。 CIA元工作員が、その手口を明かしていた。

●外交官を装うCIAが反体制派に接触する。

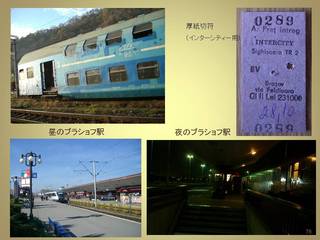

(「百年の予言」では日本の外交官がブラショフの黒の教会で、秘密警察の目をかいくぐってレジスタンスと接触する場面がある。小説はフィクションではあるが、同じようなことが行われていた。さすが高城のぶ子は着眼が鋭い。)

●自由欧州放送(ドイツから発信されるルーマニア向けラジオ放送)に米が資金提供し、反体制派を煽り、イエリスクを英雄扱いして次期リーダとする機運へ誘導する。

●発端となったティミショアラはハンガリー系住民が多い街である。そこで「チャウシェスクがハンガリー系村落を大量破壊している」とプロパガンダし危機感を煽る。

●武器・銃弾を支給する。

●チャウシェスクには「民衆の前で貴方の力を見せるべきです」とおだて、最後の演説をさせる。一方民衆からのブーイングも、唖然とするチャウシェスクの映像が世界に流れることも計算にいれておく。

当時、「ルーマニア革命は自然発生的に起こった。」と報じられたが、実はこのような舞台裏があったことが20年経った今明らかにされた。本来、政治(特に外交)には機密がまつわる事も、また国益を考えるとそういう裏事情は当分の間は公表出来ないという事もある程度やむを得ないことだろう。一定の期間を経て、このような舞台裏も白日の下に曝され、その是非が歴史的評価に委ねられるという条件なら、手段を選ばぬ裏工作も一時的には容認されるべきかも知れない。 欧米の政治機密を許容する考え方は、概ね以上のようなものであろうし、それはバランスの取れた考え方であるように思う。

一方日本では、このようなバランスで処理しようとする考えは醸造されていないように思う。例えば、米原潜の核持込み問題でも、当時の首相が「持込んでない」と答弁したからといって40年経っても「持込んでない」と頑張るのは滑稽に思える。持ち込んだ事を潔く認めた上で、当時日米秘密協定に則り嘘の答弁した事は結果的に国益に叶っていたと正当性を訴え、その歴史的評価を仰ぐ方がよっぽど理にかなった大人のやり方だと思うのだが。

(米では秘密文書が残っているのに、日本では廃棄されて歴史的評価の機会が失われたのは残念。日本人は潔癖過ぎるのか?一度ついた嘘は最後まで守る、守れなければ切腹するという感じかな。「嘘も結果が良ければ歴史的に許される。」くらいの度量を持たないと虚々実々の外交には耐えられないと思う。)

話が飛んでしまい、また長文になって申し訳ありませんが、ルーマニア滞在中に気に掛かっていたテーマなので、書きました。 なお、2007年4月17日のブログは、下記からもリンクできます。

http://blog.goo.ne.jp/jinenin/m/200704 旧共産党本部とルーマニア革命