実は自然院は2009年2月に日本へ帰国しました。帰国後もルーマニアについて紹介したいことが一杯あったので、本ブログを書き続けています。(あと1-2回かな)

帰国後の日本では趣味三昧の生活を送っていましたが、ふとした縁で中国企業から経営指導をしないかとのお誘いがあり、10月に中国へ赴任しました。

急激な成長を遂げる中国の実態を新たなブログで報告しますので、これまで同様ご愛読下されば嬉しい限りです。よろしくお願いします。

ブログ:中国便り(三国志ゆかりの長沙と万国博の上海から)

http://blog.goo.ne.jp/chansha/

******************************************

それでは、最終章に近づいたところで、久しぶりに仕事に関する記事を書きます。

ルーマニアでは、各地で日本語を教える教師が年に一度集まり日本語教育に関するセミナーが開かれています。各教師から発表される講演内容は講演集として国際交流基金から発行されます。自然院もブラショフでの文化交流体験を基に、異文化交流について考えるところを纏めて寄稿しました。少し長くなり恐縮ですが、ブラショフで2年半にわたる文化交流活動の集大成でもありますので、以下に転載させて頂きます。

論題: 日本文化紹介の方法についての1考察

1.はじめに

私たちの文化交流センターでは、ブラショフ市民を対象に日本語のほか書道、茶道、漫画、絵手紙、折り紙などの教室を開き、さらに市民や子供の各施設にこれらの出前教室なども行っています。また市民団体に日本文化についての講演を依頼されることもあります。 これらの紹介活動はそれぞれのTPOに応じて試行錯誤を行ってきましたが、実践を重ねるにつれてその方法についての考え方も序々に定まってきたかに思えますので、これらを整理して今回発表させて頂きたいと思います。日本の文化紹介に携わっておられる方々に少しでも参考になれば、望外の幸甚です。

本論の結論は、文化紹介が成功するか、不成功に終わるかは「相手の目線で話せたかどうか」で決まるということです。このことについて以下述べさせて頂きます。

2.聞き手のメリットを話す

文化紹介をする際、私は「貴方が日本文化を学ぶと、こんなメリットがありますよ。」ということを、冒頭に話すことにしています。日本文化は特殊性があって水準が高いことを強調して、例えば、次のような言い方をします。「ルーマニアの人にとっては、ドイツやフランスの文化を学ぶことは機会も多く容易でしょうが、それよりも思い切って異質な日本文化を学んでみませんか。目新しい発見が多いと思いますし、学び甲斐のある奥深い文化ですよ。」

(2-1) 日本文化の特殊性

私は、日本は文化面ではガラパゴスと言っていいのではないかと思っています。ご存じのように、ガラパゴス島は他の大陸とは隔たっていたために動植物は他の地域に見られない種の進化を遂げました。日本は、西欧列強が世界中を植民地化した時代に、鎖国により外国との交流を断ちましたので、結果的に西欧文化の直接の影響を受けずに独自の文化が発展するという稀有の国となりました。

(2-2) 日本文化の水準の高さ

日本の学校では、「日本は明治維新後、欧州文化を取り入れて急速な近代化に成功した。」という風に習います。しかしこれでは、まるで「江戸時代までの日本文化は遅れていたが、明治時代に急成長して西欧に追いついた。」かのような錯覚を起こします。これは、明治時代以降、西欧中心の史観(西欧がローマ時代から一貫して世界をリードしてきたかのように考える史観)を無批判に直輸入してきた日本の文部科学省の姿勢によるものだと思います。

日本の江戸時代までの文化水準は、既に世界的にもトップクラスにあったということを日本人自身がもっと自覚すべきだと思います。源氏物語が世界最初の長編小説であることは知られています。西欧の中世は王侯間の抗争に明け暮れる無知と貧困の時代で、文化として見るものがない状況(藤原正彦2005)でした。

一方、日本はこの時代に既に高度に洗練された文学を持っていました。源氏物語のほか、古今集・徒然草・・・と切りがありません。中世において全欧州で生まれた文学作品より日本一国が生んだ文学作品の方が質・量ともに勝るといわれています。

近代物理学はニュートンの微積分から始まったとされていますが、江戸時代の関孝和はニュートンよりも先に微積分を考案しています。織田信長は戦国武将として知られていますが、武勲よりも楽市・楽座を行ったことは、もっと評価されて良いと思われます。楽市・楽座は経済を活性化する流通革命で、世界に先駆けてこのような近代流通制度を敷いた信長の慧眼は天才的なものと思います。

「鉄砲は種子島を通じて日本に伝えられた。」と学校で習います。しかし本家の欧州ではネジ切りなどの工作技術が低かったため少量生産しかできませんでした。一方、日本では刀鍛冶に見られるように高い加工技術があり、鉄砲の実効価値が認識されると大量生産に成功し、生産量はたちまち世界一になりました。「もし信長がもっと長生きしていたら、産業革命はイギリスより先に日本で起こっていたかも知れない。」という歴史学者もいる程です。

江戸は当時44km2の面積がありロンドン(9 km2)、ローマ(15km2)を遥かに凌ぐ大都会でした。しかも識字率もダントツで、多くの庶民までもが漢文や物語を読み、瓦版という大衆メディアが繁盛するという世界有数の文化都市でした。このような事実から当時の文化水準の高さが窺われる訳ですが、このことが日本人にもあまり認識されていないのは不思議で寂しい気がします。

3.日本文化の特徴

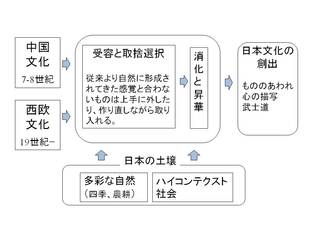

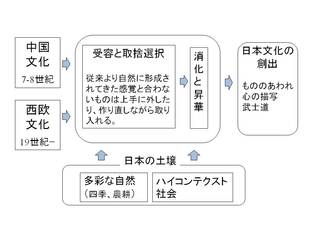

(3-1) 外国文化を受容し昇華させた文化

日本文化は元々「骨を持たない軟体動物のような文化(中根千枝1997)」ともいわれます。すなわち日本固有の原則思想があってそれを展開させたのではなく、中国や西欧から文化導入して発展させてきた訳ですが、その導入に際して自主的な取捨選択が強く働いたということが、他の国では見られない特徴として挙げられます。

例えば7-8世紀に遣隋使・遣唐使が命がけで大陸に渡り当時の先進国中国から熱心に文化を取り入れたのですが、不思議なことに中国の特徴である宦官制度や科挙制度を採用しませんでした。これは同じ中国の影響を受けた他のアジア圏では見られない現象です。(小松左京1997) 中国からの文化の取り入れに熱中する時期が過ぎると、消化不良を起こしましたので、暫く国を閉じて時間をかけて醸造し、日本独特の高次元な文化に昇華させて行きました。

明治になって西欧文明・文化を吸収しましたが、この場合は列強の脅威が迫っており、7-8世紀に中国から学んだように悠長に時間をかける余裕はありませんでした。そこで明治人が行ったことは、国の近代化や科学技術習得に必要な外国用語をことごとく漢字で作ってしまうことでした。例えば「自由」「平等」「民主主義」といった思想用語、「水素」「酸素」といった自然科学用語、「野球」のようなスポーツ用語などです。こうして明治時代に作られた和製新漢語は実に20万語に及ぶそうです。そういう先人たちの努力があったからこそ、日本では大学教育まで日本語で受けることができるようになりました。もし外国用語の漢字化が行われなかったならば、後進国並みに他国の用語をそのまま使うか、英語などの先進国の言語で学ぶしかありませんでした。(この便利さが、現在の日本人の英語下手に繋がっている要因の一つでもありますが。)新語を大量生産すること自体日本人の適応能力を示す大事業ですが、これによって日本人の誰もが母国語を使って西欧文明を取り入れる機会ができるようになり、それを消化し改良することも広範囲に行われるようになりました。

孫文は、和製漢語のひとつに「革命」という言葉があるのを知り「日本は素晴らしい言葉を作ってくれた。わが中国にとって今最も必要なのは、この革命である。」と感動し辛亥革命を行いました。孫文は「中国革命の父」と呼ばれています。現在の中国の指導者たちが大好きな言葉「人民」「共和国」「社会」「主義」なども、このころ作られた和製漢語です。蒋介石、周恩来ら日本留学生たちは近代化の手本として「日本に学べ」を合言葉に、和製漢語のほか、莫大な日本語書籍を輸入しました。嘗て中国に学んだ日本は、1000年後に中国の近代化に協力することで恩返しをしたことになります。

では、なぜ漢字の本家である中国では、日本のような新しい漢語が生まれなかったのでしょうか? それは、当時の中国では相変わらず科挙制度が採られていたからです。科挙に合格するには四書五経の丸暗記が必要で、そんな古めかしい知識に拘る秀才たちには新用語を作る発想もエネルギーもなかったのでしょう。1000年前に科挙を採用した国と、採用しなかった国とで明暗を分ける結果になりました。

(3-2) ホモジニアス社会が高度な精神活動を可能にした。

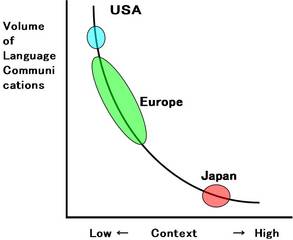

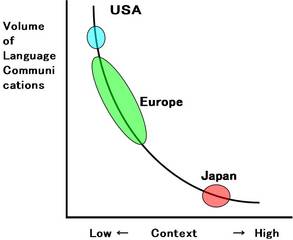

日本人社会の特徴のひとつは、単一民族・単一言語・単一宗教という世界にも稀なホモジニアス(均一)社会であるということです。基本的な信条・価値観・行動規準がほとんど同一なためコンテクスト度が高く、少ない言語量で容易にコミュニケーションを行うことが可能です。

このハイコンテクストという社会情勢と、多彩な自然に恵まれたという環境があいまって、高度な精神活動を可能にし日本文化創造の原動力になったと考えられます。すなわち、自然に対する研ぎ澄まされた感受性が育くまれ、悠久の自然と儚い人生の対比に思いを致し、無常観が生まれる。それが儚いものに美を感ずるという「もののあわれ」という情緒や、弱者へのいたわり(惻隠)を旨とする武士道という行動規範につながるという日本独自の文化です。(藤原正彦2005)

コンテクストを極度に高度化すると果してどんな文化が生まれるか、その生きた実験が日本文化だと考えて、これを研究するというだけでも興味が尽きないのではないでしょうか。

しかし、ハイコンテクスト社会は内部の人間にとっては、いわゆる「以心伝心」で通じる心地良さがある訳ですが、外国人にとっては理解し難い要因ともなっています。我々のように海外との接点に立つ者にとって、日本文化の良さを温存しながら、外国人にとっても分かりやすい文化紹介をどう行うか、これは今後とも大きな課題と言えます。

(3-3) 「こころ」を描写する。

日本は中国の漢字を取り入れて万葉仮名を作り万葉集を作りました。万葉集で扱われている内容はほとんどが、旅・恋・死のいずれかです。つまり「こころ」がテーマです。ところが元になった中国の漢詩集はいわば風俗大辞典と言うような内容で、例えば長安の都はどういう配置になっていて人々はどういう服装をしてどこに遊びに行ったかなどがわかります。万葉集をいくら読んでも、平城京の様子などは分かりません。「こころ」しか描いていないのですから。(井上靖1997)

これは絵画でも同じで、日本画では例えば花鳥風月とか山水とかは恰好の画材ですが、この場合花鳥を写実的に描いてはいません。その花鳥をどのように見ているかという自分の心を描くことに画家は腐心し、他は省略してしまいます。フランス印象派のように、雲から森から犬から見えるもの全てを描くといったことをしません。

能・歌舞伎など演劇でも同じで、心の表現以外は極端に省略してしまいます。日本人の間ではコミュニケーションに手間がかからない分、心の奥を掘り下げようという方向にエネルギーが集中して、このような文化が花開いたのだと思います。

(3-4) 日本の受容体質は世界を救う。

日本は軟体動物のように原則思想を持たずに外国文化を「自主的に取捨選択」しながら消化し発展させてきたことは、前述しました。このような「いいとこ取り」をすることができたのは、ホモジニアス社会であったため日本に馴染むものとそうでないものを言わずもがなの感覚でごく自然に選択することが容易であったというほかに、日本が島国であったため、こちらから望まない限り外国の影響を受けなくても済むという特殊事情もあったと考えられます。諸外国の場合は、外国文明の圧倒的戦略・征服という形で伝播が繰り返されました。

これまで世界を動かしてきた思想(主義、原理、イズムとも呼ばれるもの。ここでは宗教や共産主義といった教義重視の思想のほか、現在世界を跋扈している民主主義や市場主義、論理・合理主義やアメリカ式グローバリズムなども含む)は、全て出発点となる基本原理を設定し、ここから演繹して体系化するというものでした。従って、その思想内では完全であるけれども、外部に対しては排他的であるという大きな欠点があります。これを文化文明の基礎としていると、より広い地域を統合してゆく上で熱狂的にお互いを潰し合うという不幸な事態を招くことになるのは歴史が証明しています。

サミュエル・ハンティントンは、21世紀は文明の衝突が起こる時代と言っています。東西対立が去った今、現にキリスト教とイスラム教がそれぞれ原理主義化し対立を深めています。しかし、いずれは人類社会全体がこうした文化衝突を避けて、それぞれの良いところを取り入れていくような穏やかな文化交流によって、かっての原理主義から徐々に抜けてゆき、新しい調和と統合の時代に向かうようであって欲しいと思います。ドグマ臭さに陥ることなく外国文明を受容・消化してきた日本の伝統的なやりかたが、そのためのヒントになれば素晴らしいと思っています。

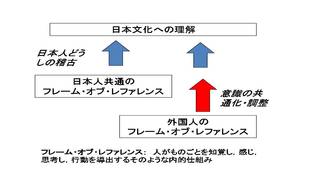

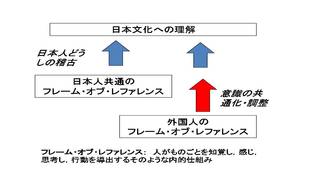

4.実際の文化紹介

「私は、日本文化の○○を習いました。すばらしい文化なので是非外国の人にも教えたい。」と、当センターに言って来られる方が時々おられます。こういう人は、とかく自分が習った方法で教えようとします。そうすると上手くいきません。なぜなら日本で習った教授法は日本人同士で通じあえる共通のFOR(フレーム・オブ・レファレンス。人がものごとを知覚し、感じ、思考し、行動を導出するそのような内的仕組み)の上で成り立っているもので、FORが異なる外国人には通用しないからです。先ずは、FORの共通化または調整化を図ることから始める必要があります。

実例で説明しましょう。40余年尺八を習っておられるK氏が当センターに来られましたので、是非尺八の演奏をして頂きたいとお願いをしました。そのさい、聴衆の皆さんには尺八の音を聞いただけでも東洋的な神秘の世界を感じてもらうことはできるでしょうが、さらに理解を深めるにはどうすれば良いかについて、事前にK氏に話を聞きました。話の中で興味を引いたのは、尺八とはもともと一尺八寸の意味だが、長さは必ずしも一定ではないとのことでした。つまり自然の中に生えている竹を「使わして頂く」ので、取れる長さや太さは人間の思い通りにはならない。従って個々の笛のキーや響き・音色はそれぞれ異なるということです。(今は製管技術が発達したのでキーを標準音程に調整することができるとのことです。)これは東西の文化差を象徴する面白い話です。

西洋音楽では、まず楽譜ありきで楽器はそれを実現するためのツールですから、楽譜通りのキーを出せない楽器なんてとんでもない話です。一方、日本では自然が優先します。演奏が終わると、尺八を押し頂いて「吹かして頂いて有難う御座います」との気持ちを込めて礼をします。自然や楽器に対してこういう考え方の違いがあるということが分かりましたので、演奏に先立ってそのことを聴衆に説明してから、演奏をして頂きました。これは、前ページ図の「意識の共通化・調整」FORの調整に当たります。

一方で、失敗もありました。日本画のワークショップでのことです。日本人インストラクターが「月はこう描きます。竹はこう描きます。」と言って、いきなり筆の使い方から入ったのでルーマニア人の参加者は戸惑ってしまいました。このような場合には、前述のような印象派洋画と日本画との違いを説明するなど、FORの調整をしてから画法説明に入るべきでした。その時はインストラクターと事前の打ち合わせの時間がなくて、こうなってしまったのですが。

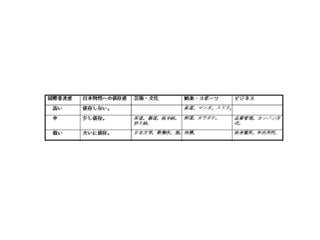

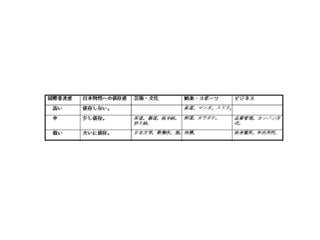

5.どの文化を紹介するか

これはジレンマのある問題です。すなわち、海外で受けている文化とそうでない文化を層別してみると、下表にあるように「海外でも普及すること」と「日本らしさ」が相反する傾向が見られるからです。

例えば、スポーツで見ると、柔道は国際化に成功しました。しかし、それはポイント制や柔道着の色とか日本らしさを犠牲にして「普通の格闘技」とすることで勝ち得た成果とも言えます。剣道がそれほど国際的になれないのは、防具の調達などもあるでしょうが、やはり日本らしさに拘っているからでしょう。相撲に至っては、さすがに国技ですから日本らしさを死守しようとします。(このことが外人力士との摩擦要因ともなっていますが。)

マンガは今後積極的に普及を図るべきでしょう。長編のしっかりとしたストーリー性を持ち迫力ある描写力で描くマンガは、日本発の誇るべき文化です。当センターにもマンガ・アニメをきっかけとして日本語と日本文化に触れるようになったと言う学生も大勢います。アキバについてマニアックな質問をしてくるオタクもいます。(この面に疎い当方としては対応に苦慮するのですが。)マンガ・シンポジウムを行うと、いつもセンター外からも多くの若者たちが集まり、満員盛況となります。

6.最後に

「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ。」という鉄血宰相ビスマルクの言葉があります。私はさらに加えて「愚者は経験に学び、賢者は歴史と異文化に学ぶ。」と唱えたいと思います。視野を広げ考え方を多彩にすることに喜びを感じるために、文化交流があるのだと思います。

参考文献:

1.藤原正彦(2005)『国家の品格』新潮新書。

2.中根千枝(1997)「国際社会の日本文化」『英語で話す日本文化』講談社。

3.井上靖(1997)「心の文化」『英語で話す日本文化』講談社。

4.小松左京(1997)「日本文化の選択原理」『英語で話す日本文化』講談社。

5.サミュエル・P・ハンティントン(2000)『文明の衝突』集英社

以上。