更新は 私が「元気で自遊人」している写真記録の便りです

興味のある方は写真記録をご覧下さい

行雲流水

行雲流水 青函トンネル焼&函ぶら探訪

青函トンネル焼&函ぶら探訪

案内人・中尾仁彦箱館歴史散歩の会「函館ぶら探訪」

写真は2021年8月23日「歴史と文化の薫りが漂う青柳町・谷地頭町巡り」の様子の一部です

中尾案内人の説明・・・私のお気に入りは文献などに載ってないエピソードをたくさん教えてくれることです

どこで どうやって 知って 忘れずスラスラ出てくるのか・・・毎回

です

です

そして 「伝えられてることは必ず正しい とは言えないこともある」とも話されます

この教え 私もそうだなあ と思いつつ聞くように心がけています

写真・石川啄木歌碑の説明の中で「青函トンネル焼」のエピソードを聞くことができました

今回は そのエピソードについて思い出したことを記してみました

興味のない方はスルーして下さいね

この歌碑近くに臥牛舎があり 青函トンネル掘削の土を使用して作陶する陶芸家・金野正孝(かねのせいこう)さんがいました

中尾さんが金野さんのことを話されたことに私はビックリしました

私の入会していた「大野そば愛好会」を可愛がってくれた恩人でもあります

金野さんは石川啄木さんに没頭する日々を過ごされていたように感じました

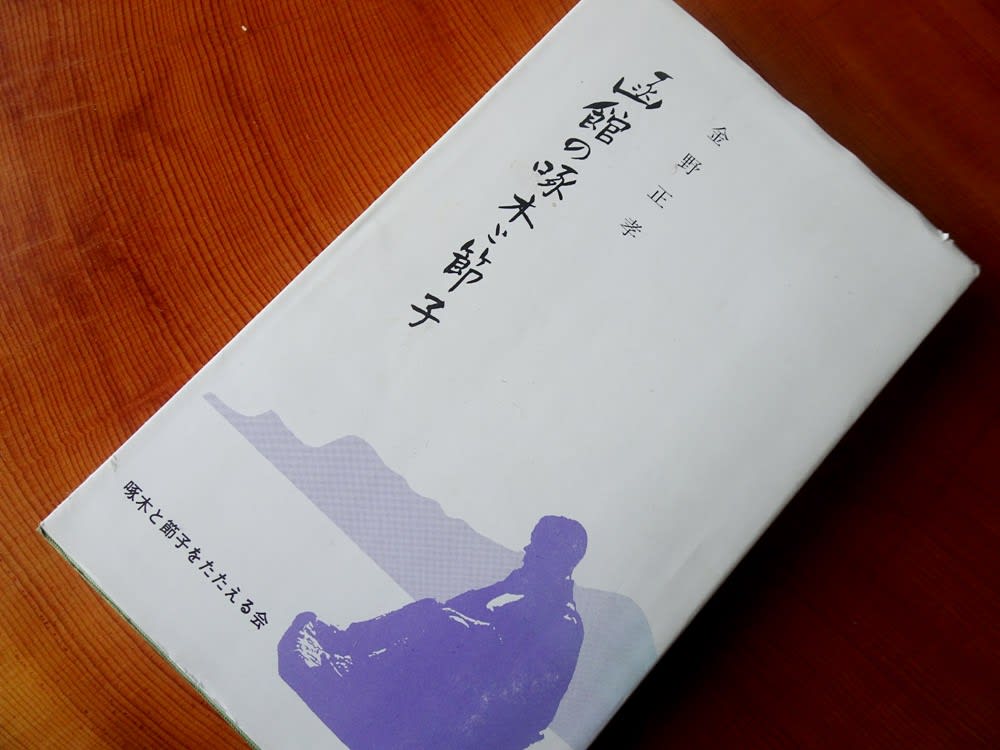

写真は1995年1月15日にいただいた「函館の啄木と節子」です

この本には 明治40年5月5日・啄木がポンポン蒸気に引かれたはしけ(通船)で若松鉄道桟橋に上陸した時からの生い立ちが事細かく記されています

金野さんも「記したことが全部正しいとは言えないかも・・・」

中尾さんと同じことを話していたことを覚えています

この本を書くために参照にした啄木の日記は 節子に「死後焼け」と言われていたそう

啄木の文学的運命は貧困と病気に妨げられたが 節子は「死後 啄木の才能が世に認められる」このことを信じて残す適切な処置をしたと記されています

私は石川啄木についての知識は無く 興味のある方は函館市立図書館などで調べるといいでしょう

そうそう 今回は青函トンネル焼のことが主題でした

故・金野正孝さんにお世話になったことなど・・・下記を説明に変えさせていただきます

| ■信州長野のそばよりも大野のそばがわしゃ好きだ 函館市青柳町で窯処を経営している「臥牛舎・金野正孝氏」。函館商工会議所経理課長を辞して陶芸の道に入り、青函トンネル焼のオリジナル作品を創作している。 啄木にひかれ、自ら『函館の啄木と節子』の本を出版し、また、郷土芸能・函館巴太鼓の初代リーダーでもあった。 奥さんが大野町(現・北斗市)生まれということで、そば愛好会の研修旅行で作品を見学させていただくことになったjことがご縁の始まりである。会員20名ほどで展示場の臥牛舎を見学に訪れると、そばの花をあしらった汁入れとチョコを何種類も創作して歓迎してくれた。 会話を重ねて行くうちにわかったことだが、師も岩手県の片田舎で育ち、幼少のころ、よくそばの花を見ていたという。だから、そばの花は頭の中から絶対忘れないという。これに気持ちをこめて作ったという陶芸は素晴らしい、というよりは美しい。 何よりも、お金よりも好きな仕事に打ち込むという姿勢を私たちは教えられた。手打ちそばを食べていただき、後日『信州長野のそばよりも、大野のそばがわしゃ好きだ』といわれたときは心のぬくもりが伝わってきた。今でも、陰から私たちを応援してくれている。ありがたいことです。 |

金野さんからいただいた青函トンネル焼作品の一部

北斗市中山 三角山

「鵜川五郎 作品紹介346」

鵜川五郎・作品 総集編

鵜川五郎・作品 総集編

横浜埠頭 1967年作品

三浦基歌津会・民謡チャリティーコンサート