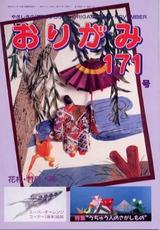

今日は競技花札の話です。

今日は競技花札の話です。八八 (合わせ) 競技の出来役で、『六短』或いは『七短』というのがあります。

説明せずとも分かるでしょう? 短冊の配された札、全部で10枚ある5点札を6枚若しくは7枚集めた役ですよねえ。

ところが元々のルールでは、柳 (雨) の5点札は対象外なんですよ。

即ち、残りの5点札、9分の6 (9分の7) を揃えなければならないわけです。

柳の札は全てカス札とみなすことができる、この優待とのバランスでしょうか?

ところが、手役の方にはこの縛りはない。柳5点札+任意のカス札×6 でも手役『短一』は完成します。

ただし~

そうですよねえ。投稿日付では後になる過去投稿を読んでくれた人は「あはっ!」と言ってるでしょう?

柳5点札はカス札とみなすことができるのですから、(そうみなして、全部カス札の高位手役) 『からす』にしたほうが得になります。

事実上有名無実の縛りだったわけです。

時に皆さん。

「みなす」と「推定する」の違いは解ります?

まあ、普通に話す分には大した話ではないのですが、これが法律用語の世界になるとちゃんと区別しとかなければならない。

有罪無罪がひっくり返ってしまいますものねえ。

「みなす」というのは、白いものを黒、とくるめること、「推定する」というのはそれをデフォルトとする、ということ (反証を挙げたらひっくりかえる) です。

なぜか僕、最近になってこうした法学の基礎講義を受ける機会にめぐまれてましてねえ、ちょっと凝ってるところです。

法律用語の別の特色はといえば、漢字を独特な読み方をする場合があるということでしょう。

例えば、遡及。これは「さっきゅう」と読みます。

同音の別用語「訴求」と区別するためにそうしてるのであって、別に奇をてらってる訳ではありません。

ましてや、一部ネット掲示板で用いられている意図的誤字や符牒のように、波長のあう人間だけで排他的馴れ合いをする目的で独特な読み方をしている訳でなどあろう筈もありませんから、念のため。

そうですね。者、物、(抽象的な)もの、

これらを区別するためにわざと、シャ、ブツ、と読むことがありますものねえ。

え? こんなの社会常識レベルの知識じゃないですか。

しっかりしてくださいな。

と、この言い回し、

↓

では季節感を出して

を丸写ししました。

番頭なんて物が…

………

………

わああぁぁぁぁ!!! ミユ様! ごめんなさい! ごめんなさい!!

また、パクってしまいましたぁ!

いけない僕をイヂメて、イヂメて!

もっと、イヂメて~!!

(;`Д´)/ヽアー/ヽアー!!

柳 (雨) の20点札に登場する動物は蛙です。

柳 (雨) の20点札に登場する動物は蛙です。 さて、ああだこうだと言いましても、花札の11月は柳、通称雨。

さて、ああだこうだと言いましても、花札の11月は柳、通称雨。

花札の11月は、柳(雨)。

花札の11月は、柳(雨)。

開口一番に使った柳(雨)の20点札。

開口一番に使った柳(雨)の20点札。