これから作るボールは、軽くて投げても遠くまで飛ばず、何かに当たっても物を壊したりすることはありません。つまり、室内で遊ぶにはもってこいのアイテムです。手で打って飛ばしてもOKです。しかし、紙でできているので握りしめたら潰れます。それに配慮できる年齢以上でないと遊べませんね。保育園の年長さんから大丈夫だと思います。遊ぶ前に一度注意してあげてください。

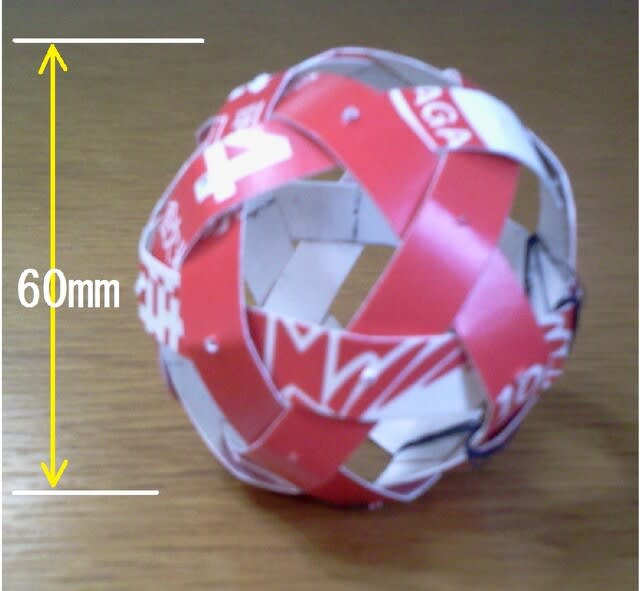

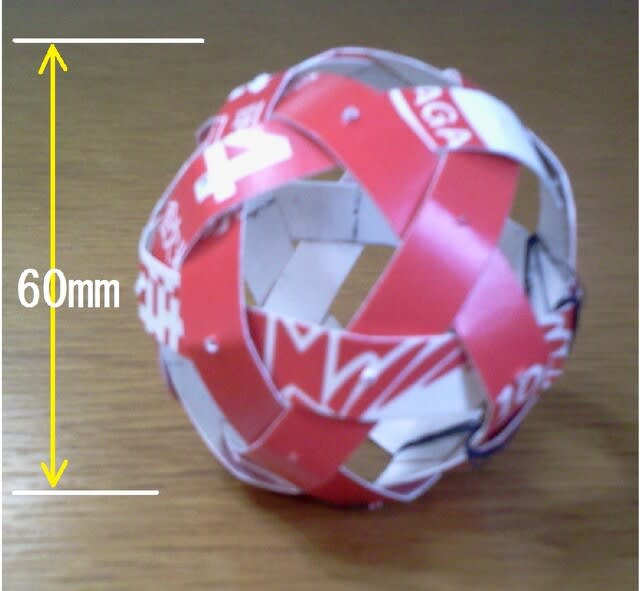

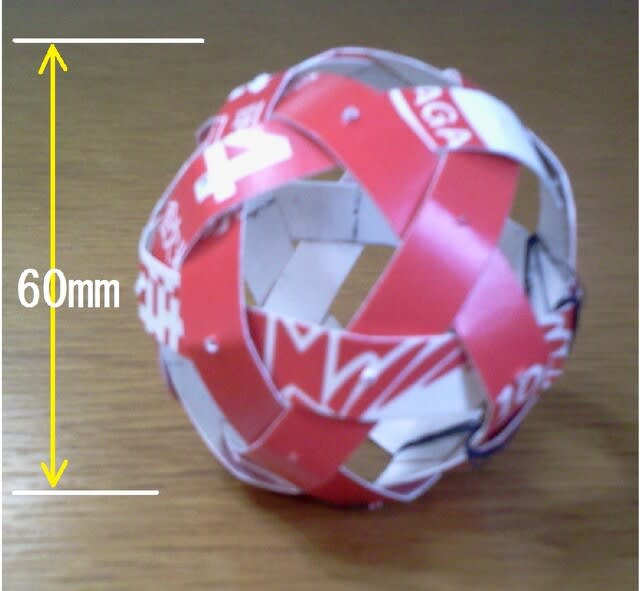

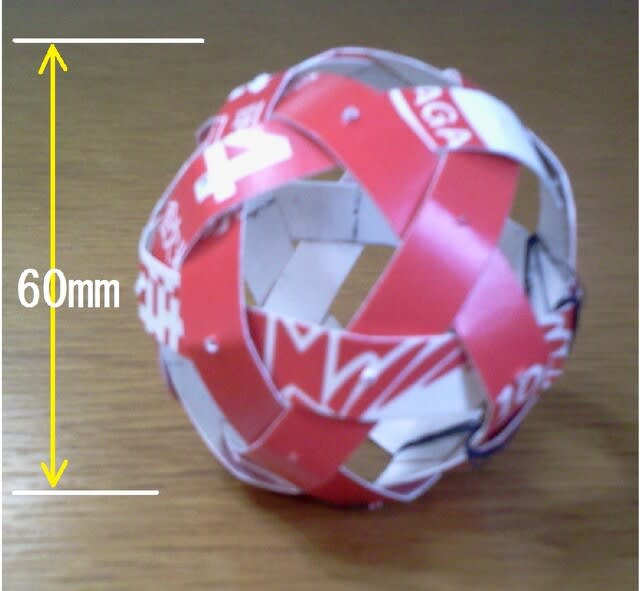

これが今から作るボールです。直径が6cmほどです。手の中にすっぽり入ります。小さな子供の手にはぴったりです。

それでは、作っていきましょう。

牛乳パックの4つある側面を使います。その側面一つでひとつのボールが作れます。

裏側の白いところに、えんぴつで線や点が書いてありますが、ボールペンでもえんぴつでもうまく書くことができません。しかし、直線ばかりですので、かすれた部分は予測できますので、何とか力を入れて線を描きます。ここではえんぴつで描きました。

次の写真のような画鋲が必要です。

最低10個あればいいですが、このように5個でワンステップ進んでいきますので、5の倍数の色違いがいいと思います。

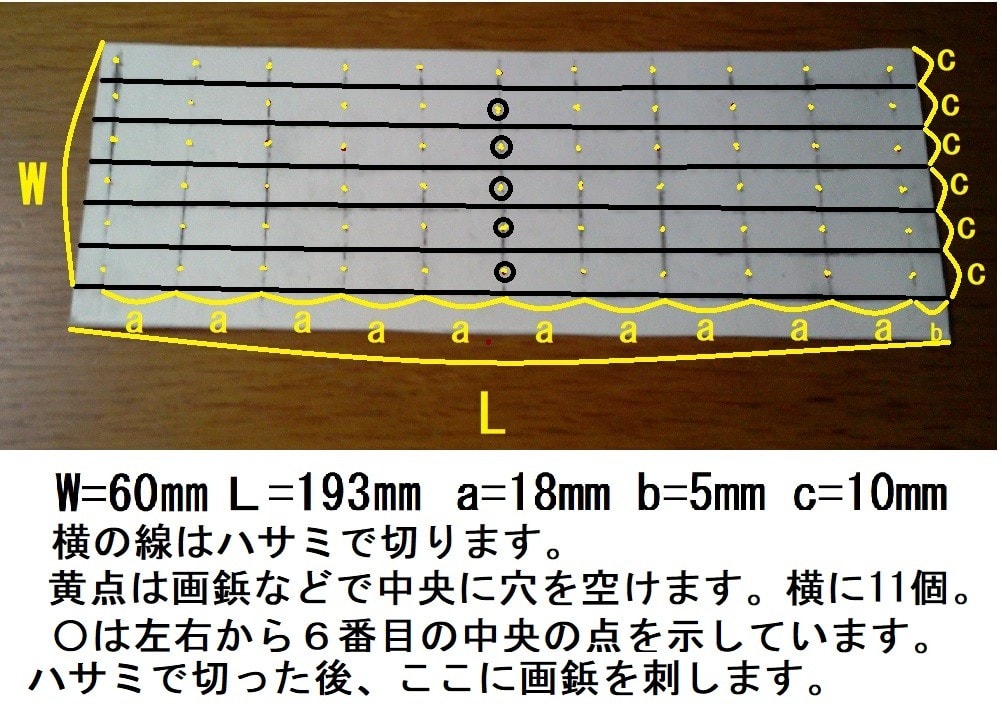

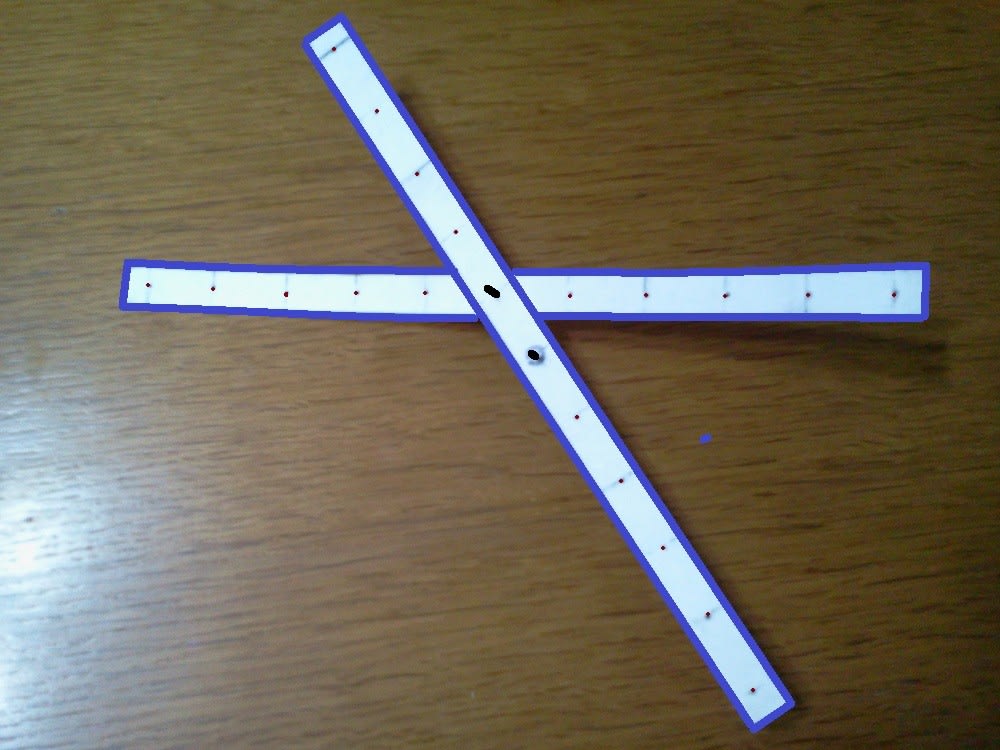

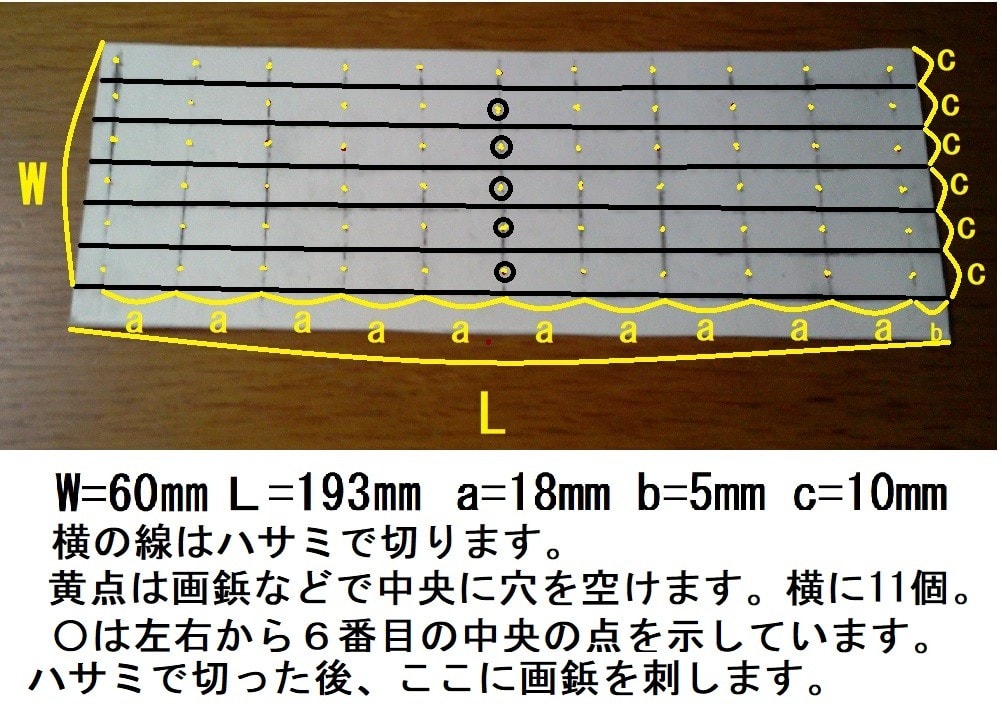

では、裏の白いところに、線などを書いていきます。10mm幅の帯が6本必要です。帯の長さは193mmです。側面の全長さでもかまいません。200mmぐらいあると思います。定規を使って正確に引いてください。

(写真クリックで拡大)

縦の線が引いてあります。これは帯の中央に18mm間隔に11個の穴を空ける必要がありますので、その目印の線です。ですから11本の縦線です。

線が引けたら縦線の帯の中央に、画鋲で穴を(11×6)ヶ所空けてください。

帯は6本ありますが、一番上の帯は輪を作るためのものです。下の5本の帯は、組み合わせていくのに使います。左右から6番目の穴、つまり中央の穴には、丸を書いて“中央”の印としています。後でここに画鋲を刺します。

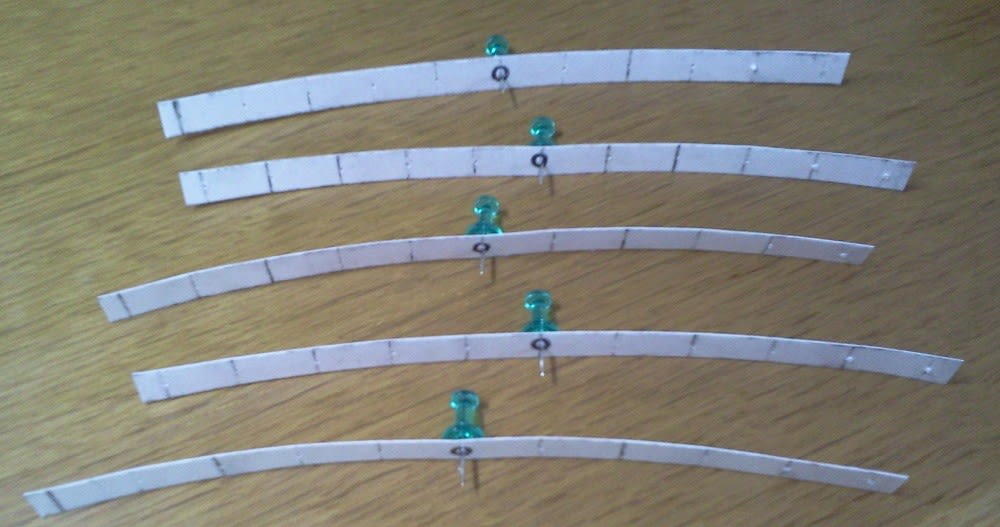

画鋲で穴を空けています。

この状態で穴を空けていきます。帯になった状態で穴を空けると帯が折れ曲がってしまいます。作っていくときは帯の表側から画鋲を刺していきますので、一度裏から刺した後、もう一度表側から刺すと組み合わせるときやりやすくなります。

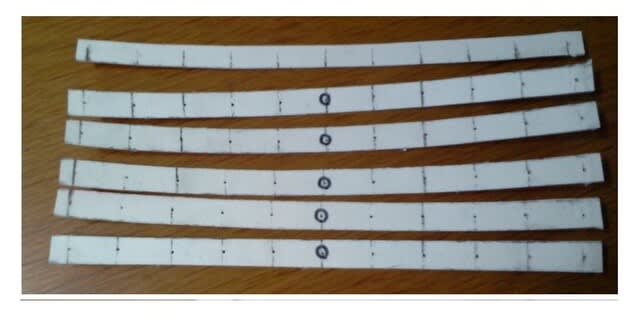

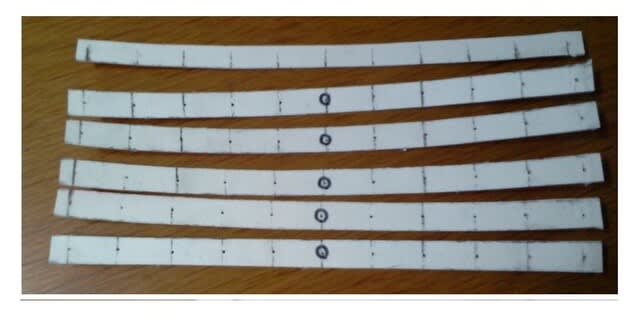

穴を空けたら、ハサミで横の線を切って、6本の帯にします。

切ったところです。

一番上の帯で、表を外側にして輪を作り、最両端の穴に表側から画鋲を刺して決めます。

画鋲を外して、交わっているところを手で押さえて

ホッチキスで止めます。交わっている部分が長いと押さえやすいし、ホッチキス留めも容易です。

次は、5つの帯を組んでいきます。

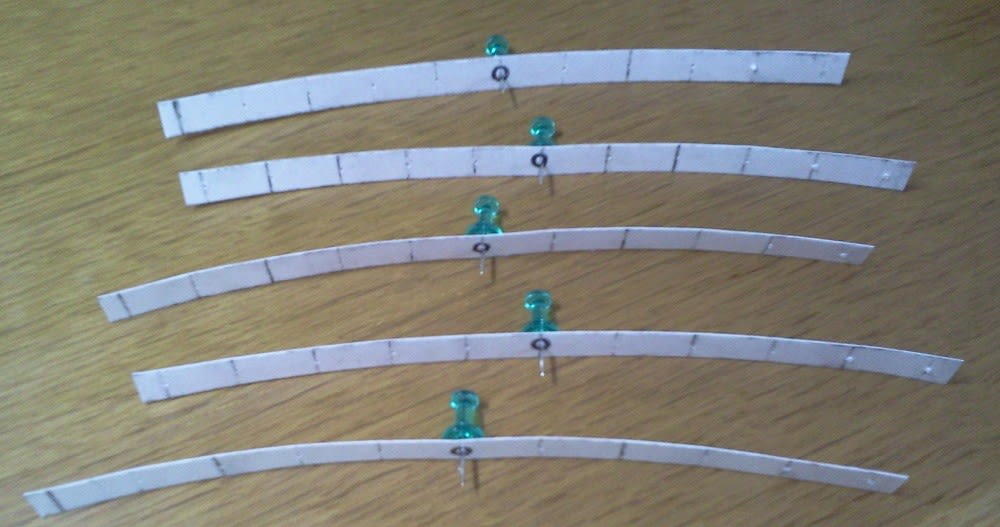

まず、丸の付いた中央の穴に、表側から画鋲を刺します。

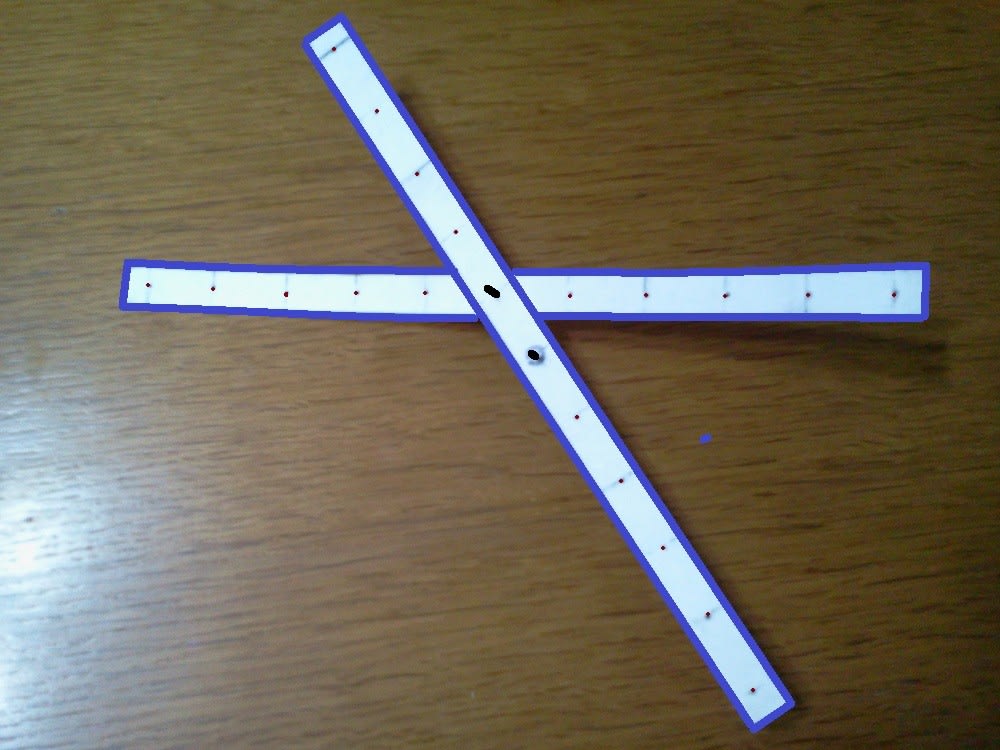

一つの帯を、裏を上にして、横長に置きます。その画鋲に、もう一つの帯の穴を写真のように、差し込みます。

差し込む穴は画鋲の刺してある中央の隣の穴です。角度もほぼ正確にしてください。これから中央が五角形になるように組んでいきますので、傾け方の目安にしてください。

同じことを順次やっていきます。

(写真クリックで拡大)

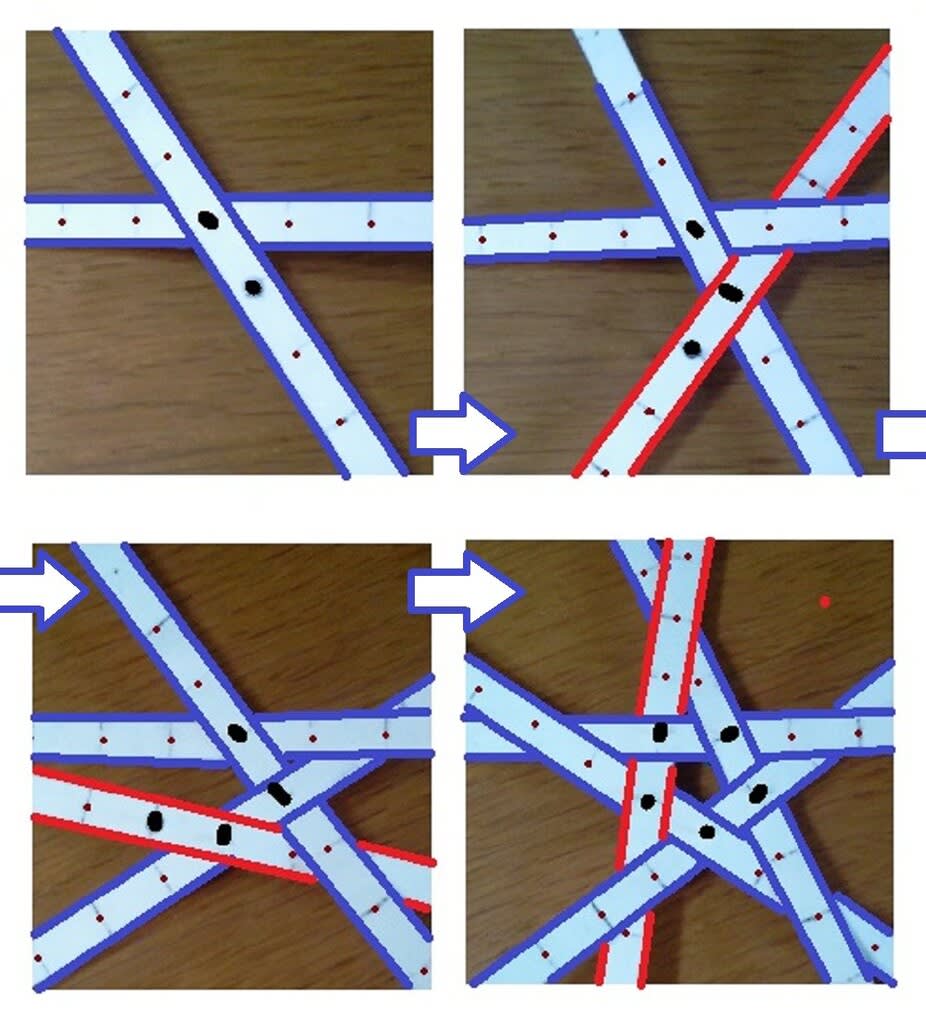

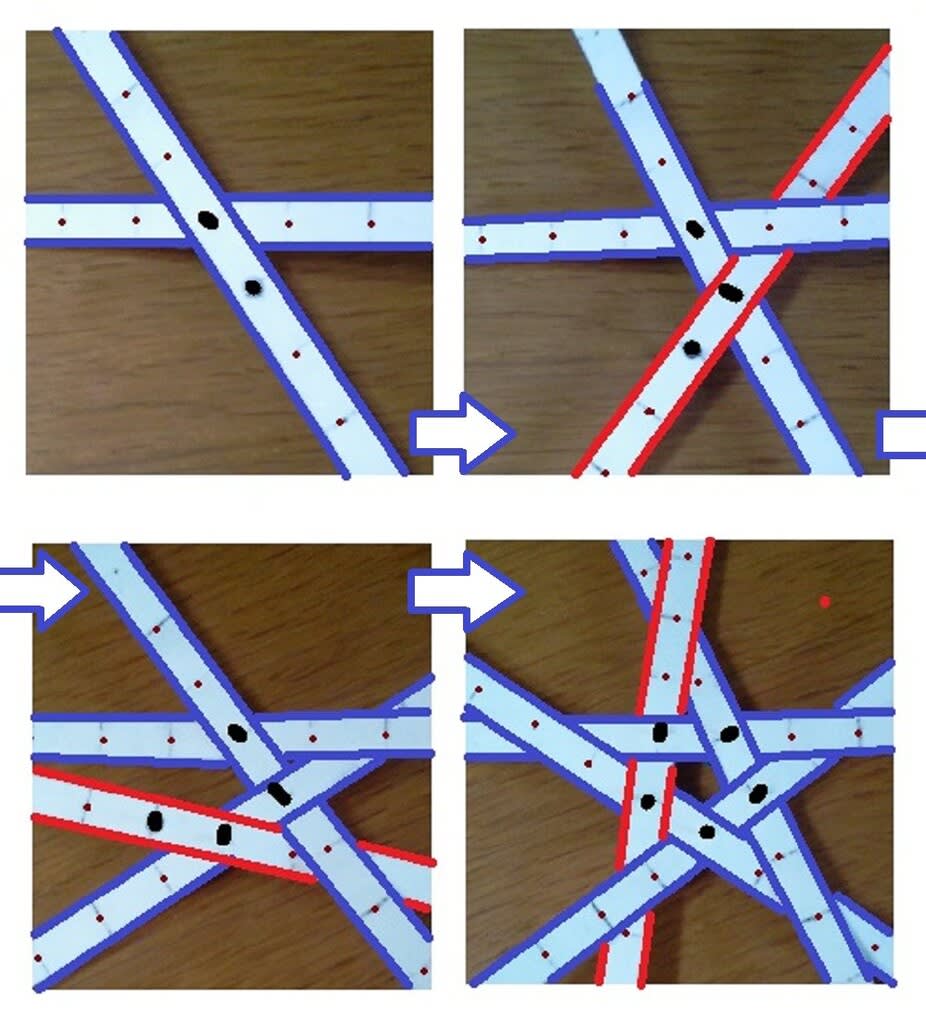

写真では、加えていく帯を赤色で示しています。中心に五角形ができました。

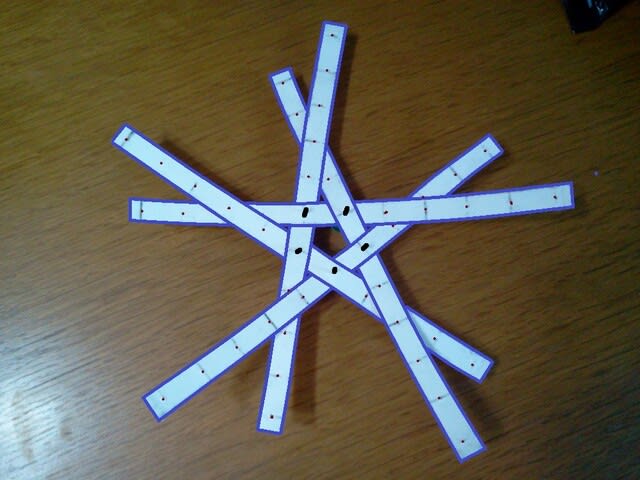

このようになります。

五角形の外側で他の帯と重なりますね。ここの重なりの上下にも調整をお願いします。実は組み合わせ方で、重なりの上下が一番大切です。上の写真を見て、一本の帯(どれでもいい)に注目してください。隣同士の重なりがいつも逆になっています。つまり、上下上下上下・・・・となるように調整します。そういう目で見ていくと全ての帯が調整されています。これからもこのことは作り方の全てに共通していますので、頭に置いて作っていってください。

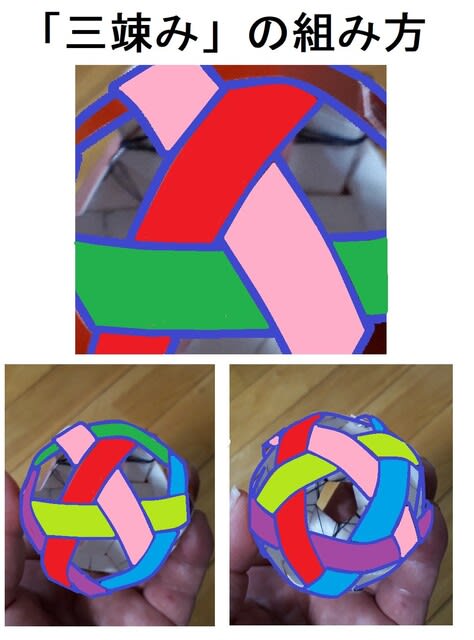

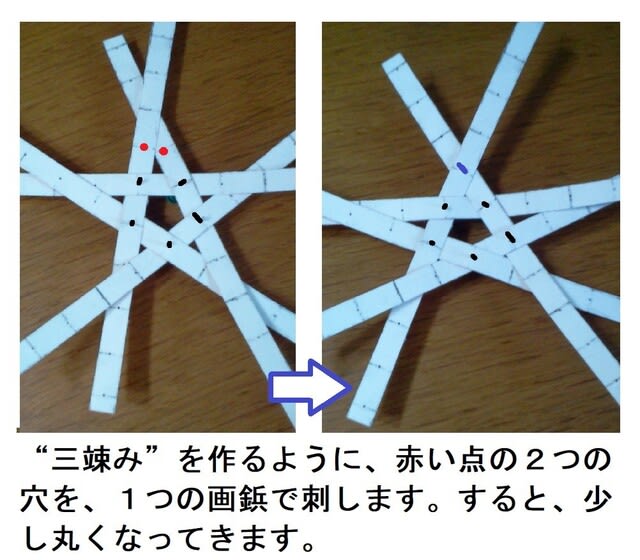

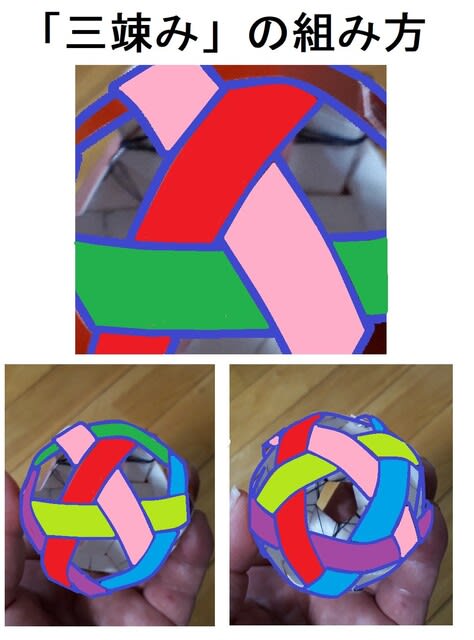

次に、もう一つ大切なことがあります。“三竦み(さんすくみ)”という組み方です。

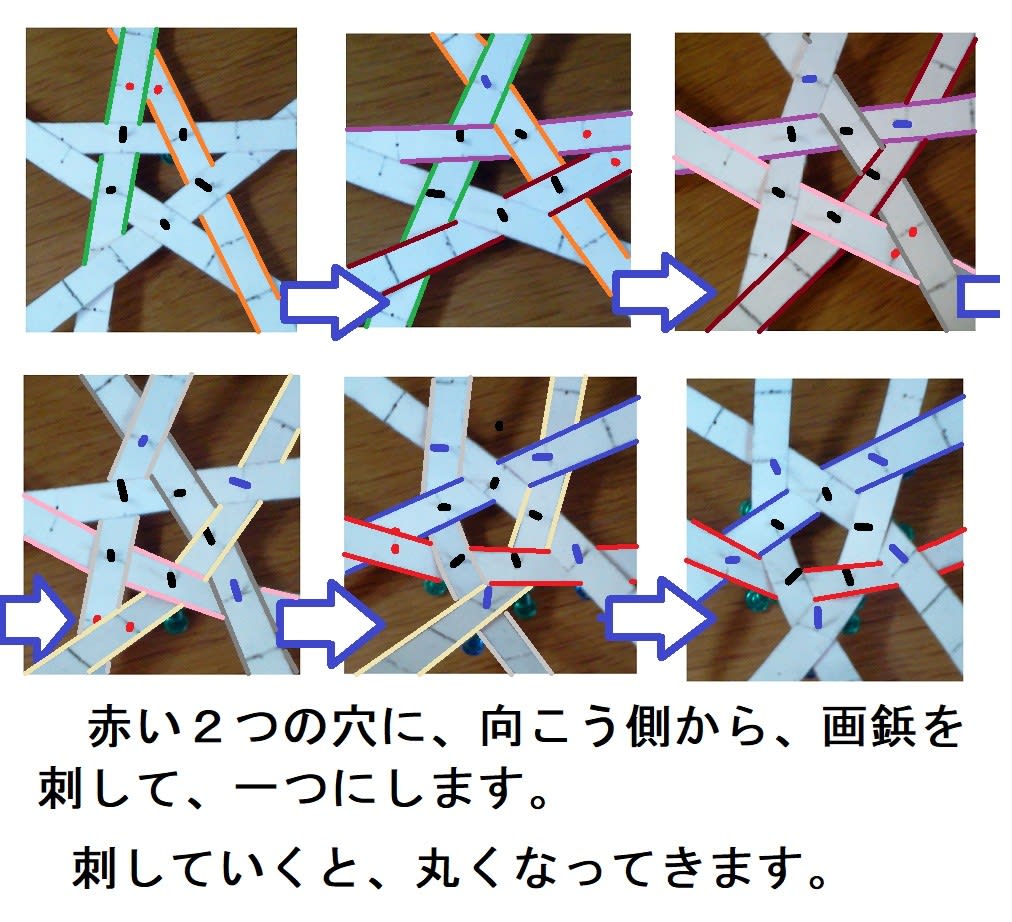

わかりやすくするために色を付けてみました。3つの帯が重なりの上下で組み合っています。この組み方を“三竦み”といいます。これをいくつも組み合わせるとガッチりかみ合ってきて固定されます。また、三竦みを作っていくと、だんだん丸まってきます。色の付いたボールを見ると、このことが実感できると思います。

中央の五角形の周囲に“三竦み”を作っていきます。5ヶ所です。まず一つ目。

(写真クリックで拡大)

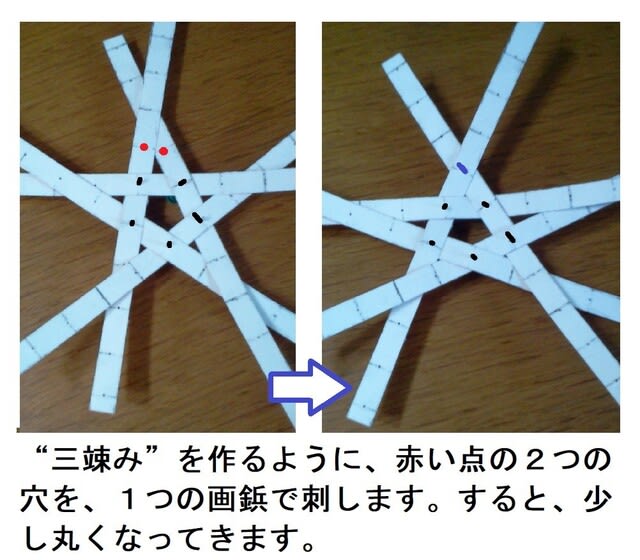

左写真の上の方の赤く示した2つの穴を、下側から画鋲を刺して一つにします。すると、そこに三竦みができて、また少し丸くなります。

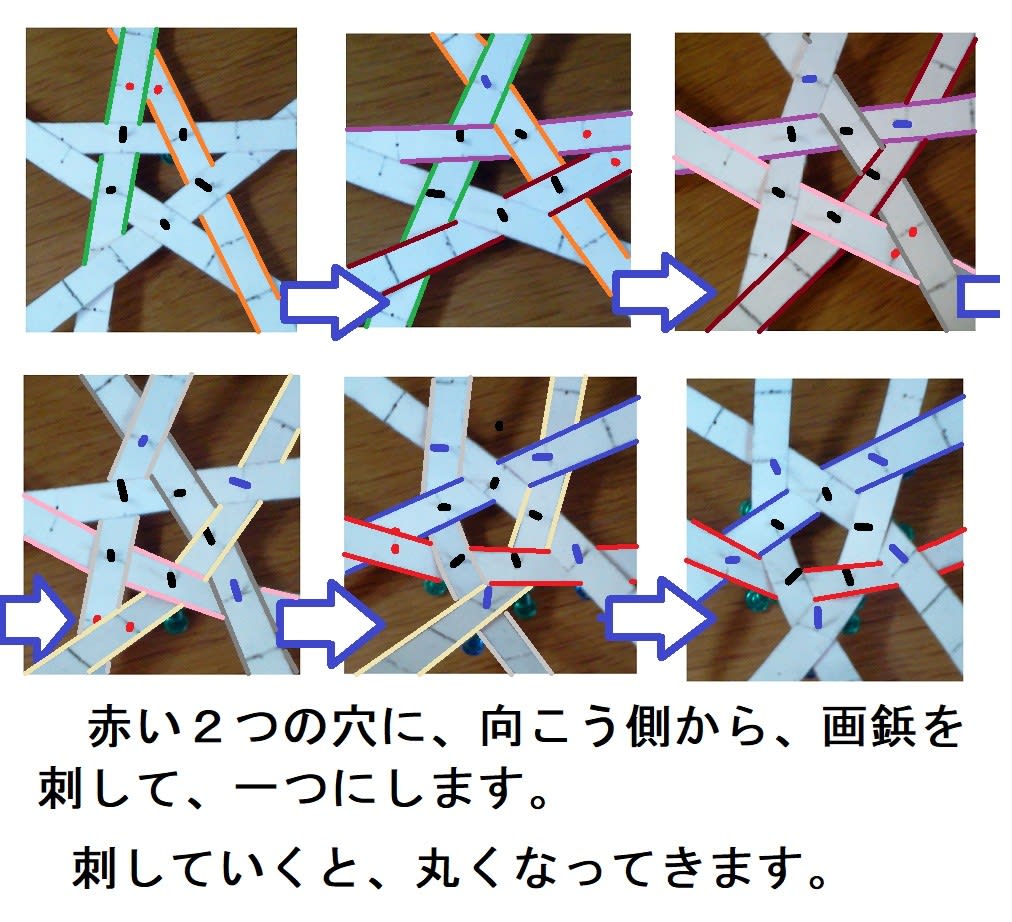

次に、順次時計回りに三竦みを作っていきます。

(写真クリックで拡大)

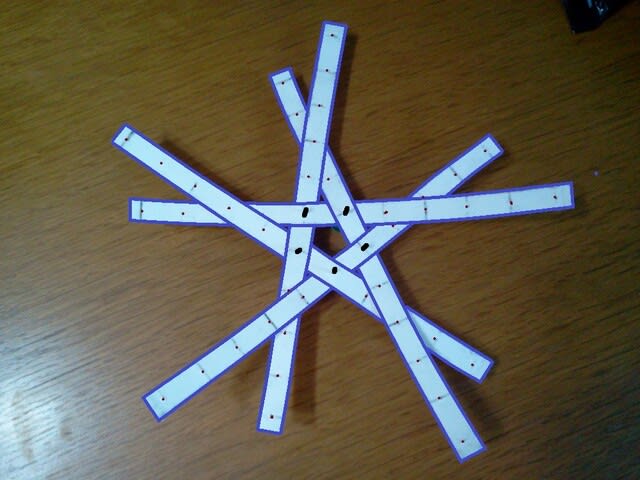

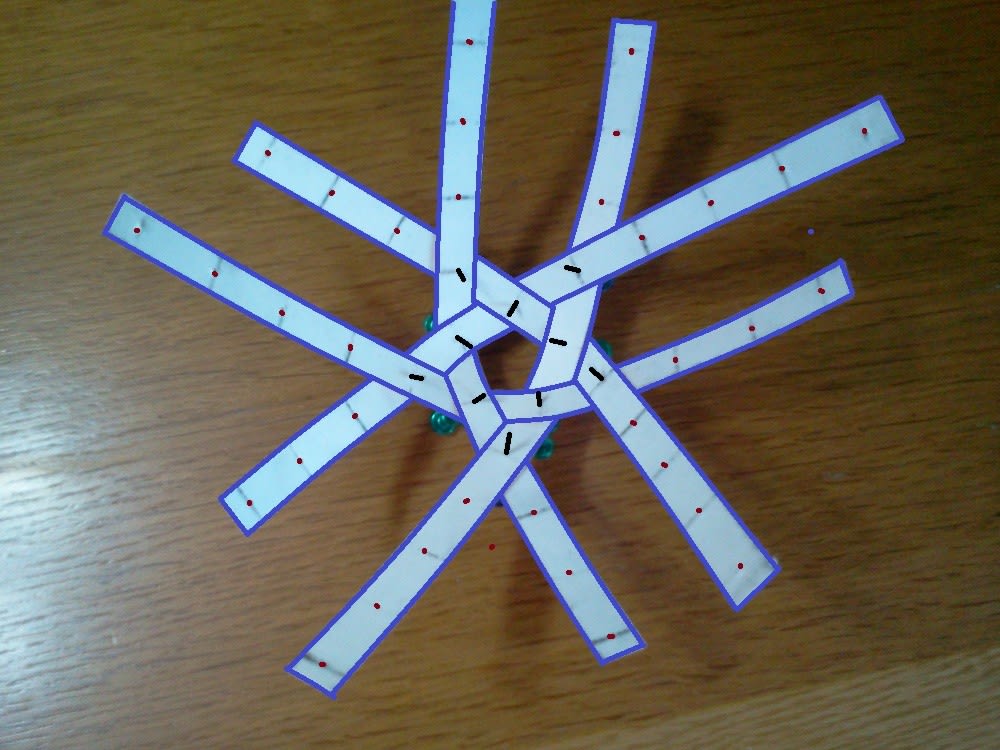

三竦みが5つ出来上がりました。

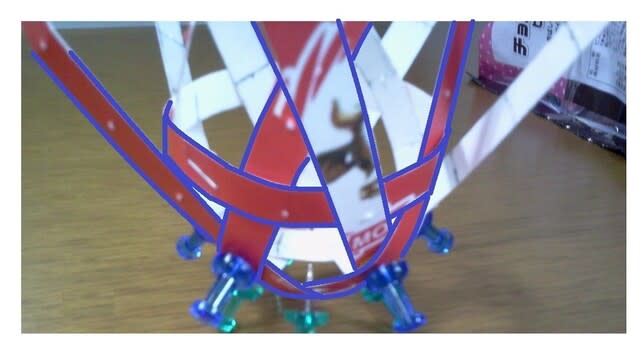

五角形が皿の底になるように、帯が斜めに上がっています。

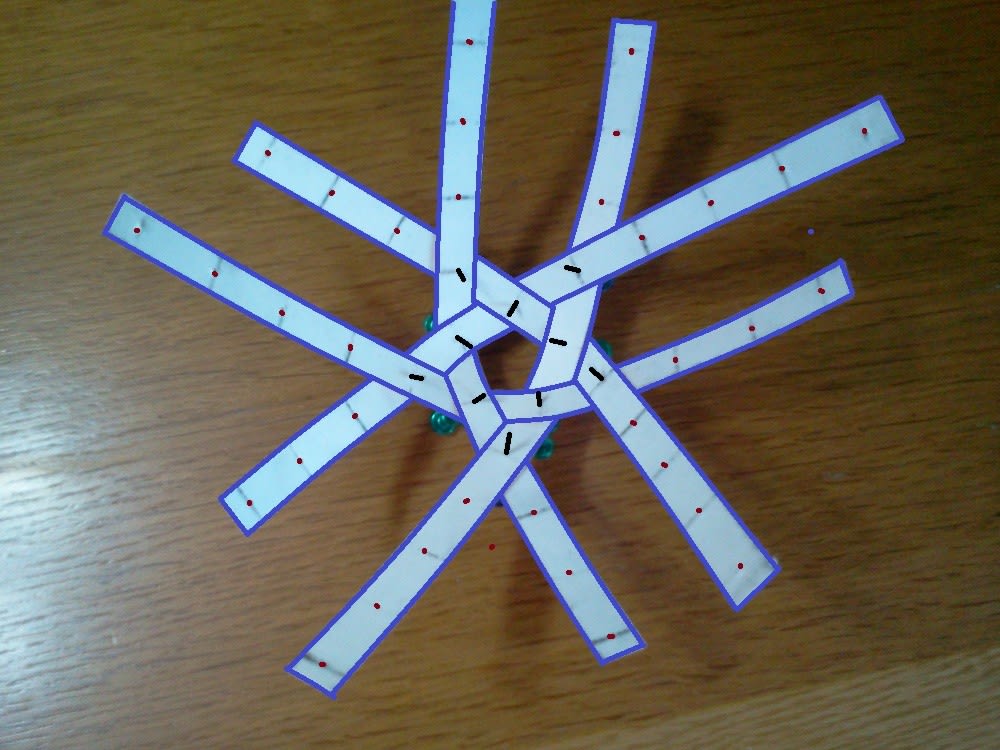

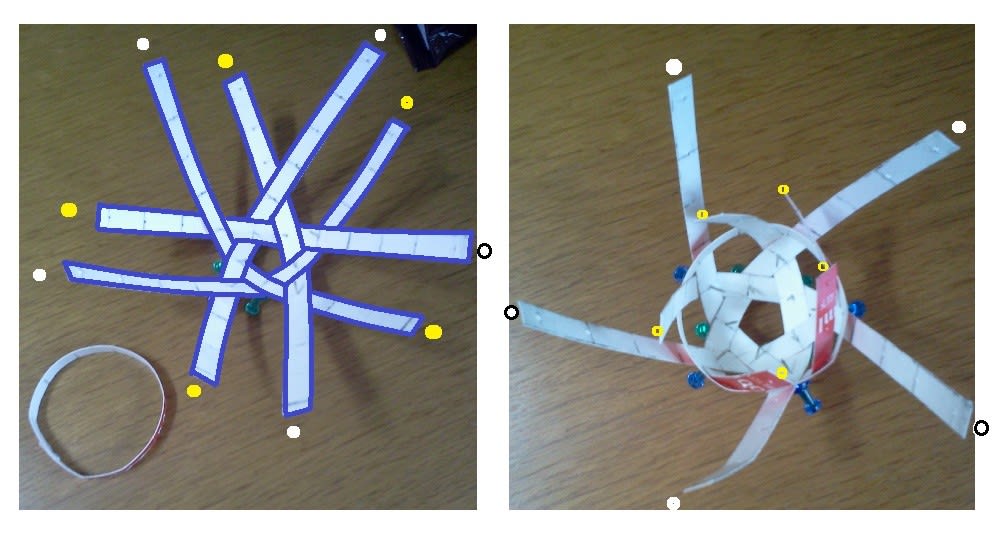

次は、帯で作った輪と組み合わせます。

(写真クリックで拡大)

上の方から輪を下ろしていきますが、その時、どの帯を輪の外側にするか内側のするかを考えてください。判断する知識は ・・・上下上下上下・・・ です。黄色の帯は、最後は外側ですから、次は輪の内側です。白の帯は、最後は内側ですから、次は輪の外側です。輪をしっかり下まで下ろします。

横から見たところです。

輪と輪の下側に三竦みができました。

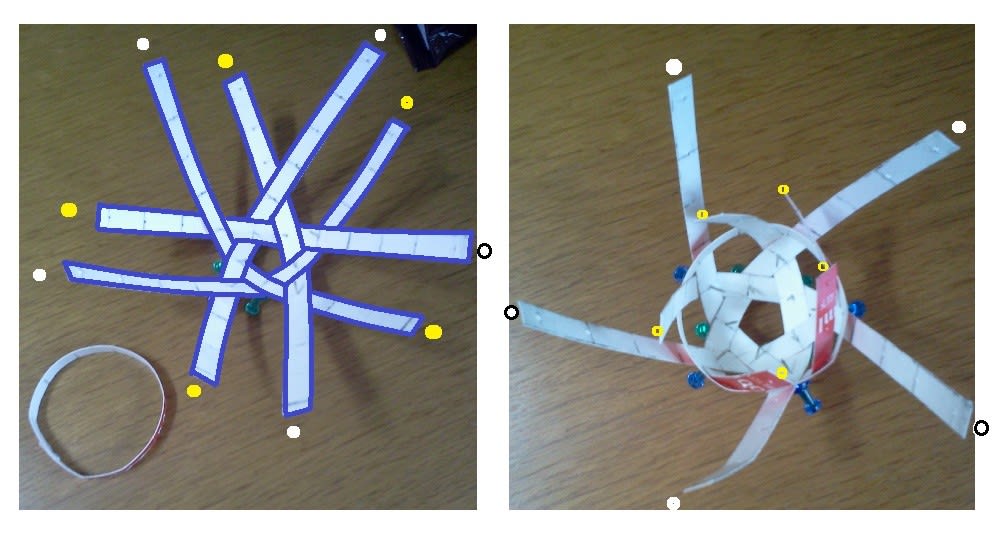

次は、輪と輪の上側にも三竦みを作っていきましょう。

輪の上の帯を ・・・上下上下上下・・・に従って調整すると、三竦みになりました。輪の周囲にこのようなところが5ヶ所ありますから、同じように調整してください。

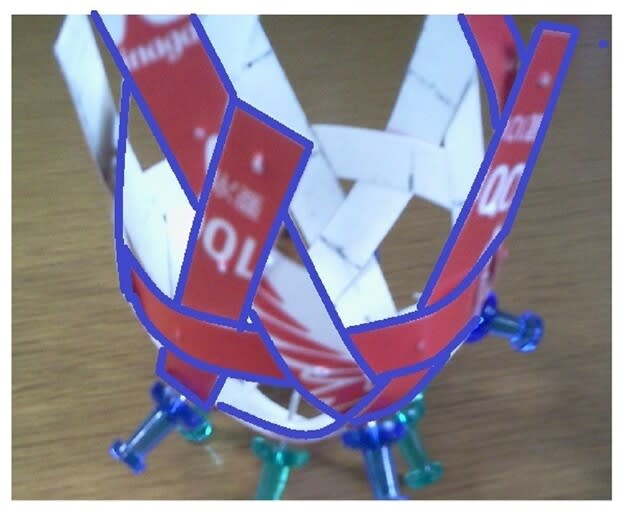

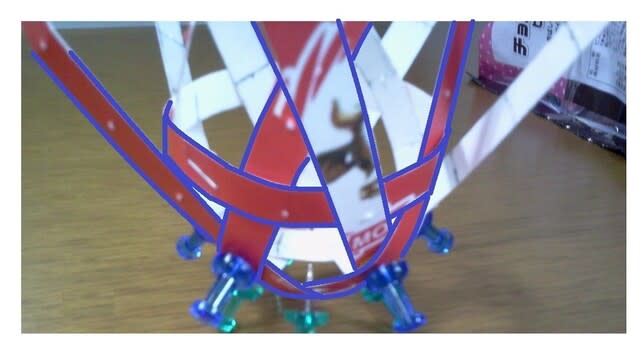

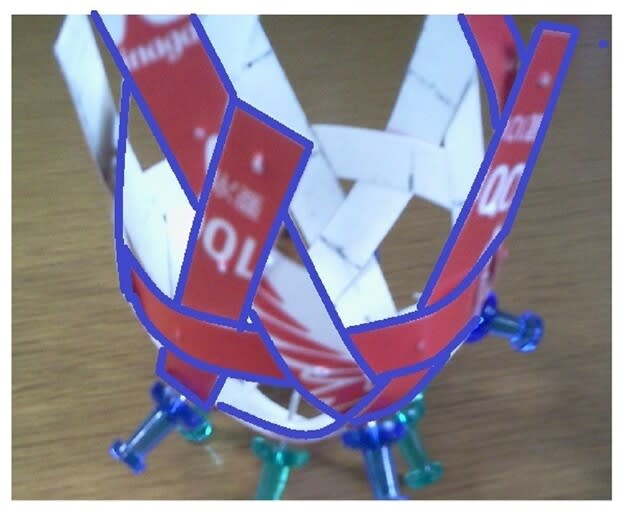

調整したところに、画鋲を刺していくと、このようになります。

刺したところですが、十分丸くなりましたね。

後の説明は難しいですが、読みながら作ってきた皆さんであれば、「・・・上下上下上下・・・」と「三竦み」を手掛かりに、残りの帯を組み合わせていってください。ヒントは「最初の5角形」です。輪の半分は出来上がっていますので、そこを参考にしてください。

次の写真は、一例です。

(写真クリックで拡大)

ご覧の通り、今後はどこも3つの穴に画鋲を刺しこみます。それが五か所あります。刺してしまったら、組み合わせの完成です。

最後に刺した5つの画鋲のところを針と糸で刺して括(くく)るとボールの完成です。

全部の画鋲を外しても、形が崩れることはありません。

再掲

できましたか。ちょっと表現が難しくて、申し訳ありません。

このボールの大きいものは、竹で作ってセパタクローという競技で使われていますし、この五角形のボールをよく見るとサッカーボールと似ていますね。ゴムのなかった時代は、これがボールとして遊びやスポーツに使われていたのでは!と思いました。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

これが今から作るボールです。直径が6cmほどです。手の中にすっぽり入ります。小さな子供の手にはぴったりです。

それでは、作っていきましょう。

牛乳パックの4つある側面を使います。その側面一つでひとつのボールが作れます。

裏側の白いところに、えんぴつで線や点が書いてありますが、ボールペンでもえんぴつでもうまく書くことができません。しかし、直線ばかりですので、かすれた部分は予測できますので、何とか力を入れて線を描きます。ここではえんぴつで描きました。

次の写真のような画鋲が必要です。

最低10個あればいいですが、このように5個でワンステップ進んでいきますので、5の倍数の色違いがいいと思います。

では、裏の白いところに、線などを書いていきます。10mm幅の帯が6本必要です。帯の長さは193mmです。側面の全長さでもかまいません。200mmぐらいあると思います。定規を使って正確に引いてください。

(写真クリックで拡大)

縦の線が引いてあります。これは帯の中央に18mm間隔に11個の穴を空ける必要がありますので、その目印の線です。ですから11本の縦線です。

線が引けたら縦線の帯の中央に、画鋲で穴を(11×6)ヶ所空けてください。

帯は6本ありますが、一番上の帯は輪を作るためのものです。下の5本の帯は、組み合わせていくのに使います。左右から6番目の穴、つまり中央の穴には、丸を書いて“中央”の印としています。後でここに画鋲を刺します。

画鋲で穴を空けています。

この状態で穴を空けていきます。帯になった状態で穴を空けると帯が折れ曲がってしまいます。作っていくときは帯の表側から画鋲を刺していきますので、一度裏から刺した後、もう一度表側から刺すと組み合わせるときやりやすくなります。

穴を空けたら、ハサミで横の線を切って、6本の帯にします。

切ったところです。

一番上の帯で、表を外側にして輪を作り、最両端の穴に表側から画鋲を刺して決めます。

画鋲を外して、交わっているところを手で押さえて

ホッチキスで止めます。交わっている部分が長いと押さえやすいし、ホッチキス留めも容易です。

次は、5つの帯を組んでいきます。

まず、丸の付いた中央の穴に、表側から画鋲を刺します。

一つの帯を、裏を上にして、横長に置きます。その画鋲に、もう一つの帯の穴を写真のように、差し込みます。

差し込む穴は画鋲の刺してある中央の隣の穴です。角度もほぼ正確にしてください。これから中央が五角形になるように組んでいきますので、傾け方の目安にしてください。

同じことを順次やっていきます。

(写真クリックで拡大)

写真では、加えていく帯を赤色で示しています。中心に五角形ができました。

このようになります。

五角形の外側で他の帯と重なりますね。ここの重なりの上下にも調整をお願いします。実は組み合わせ方で、重なりの上下が一番大切です。上の写真を見て、一本の帯(どれでもいい)に注目してください。隣同士の重なりがいつも逆になっています。つまり、上下上下上下・・・・となるように調整します。そういう目で見ていくと全ての帯が調整されています。これからもこのことは作り方の全てに共通していますので、頭に置いて作っていってください。

次に、もう一つ大切なことがあります。“三竦み(さんすくみ)”という組み方です。

わかりやすくするために色を付けてみました。3つの帯が重なりの上下で組み合っています。この組み方を“三竦み”といいます。これをいくつも組み合わせるとガッチりかみ合ってきて固定されます。また、三竦みを作っていくと、だんだん丸まってきます。色の付いたボールを見ると、このことが実感できると思います。

中央の五角形の周囲に“三竦み”を作っていきます。5ヶ所です。まず一つ目。

(写真クリックで拡大)

左写真の上の方の赤く示した2つの穴を、下側から画鋲を刺して一つにします。すると、そこに三竦みができて、また少し丸くなります。

次に、順次時計回りに三竦みを作っていきます。

(写真クリックで拡大)

三竦みが5つ出来上がりました。

五角形が皿の底になるように、帯が斜めに上がっています。

次は、帯で作った輪と組み合わせます。

(写真クリックで拡大)

上の方から輪を下ろしていきますが、その時、どの帯を輪の外側にするか内側のするかを考えてください。判断する知識は ・・・上下上下上下・・・ です。黄色の帯は、最後は外側ですから、次は輪の内側です。白の帯は、最後は内側ですから、次は輪の外側です。輪をしっかり下まで下ろします。

横から見たところです。

輪と輪の下側に三竦みができました。

次は、輪と輪の上側にも三竦みを作っていきましょう。

輪の上の帯を ・・・上下上下上下・・・に従って調整すると、三竦みになりました。輪の周囲にこのようなところが5ヶ所ありますから、同じように調整してください。

調整したところに、画鋲を刺していくと、このようになります。

刺したところですが、十分丸くなりましたね。

後の説明は難しいですが、読みながら作ってきた皆さんであれば、「・・・上下上下上下・・・」と「三竦み」を手掛かりに、残りの帯を組み合わせていってください。ヒントは「最初の5角形」です。輪の半分は出来上がっていますので、そこを参考にしてください。

次の写真は、一例です。

(写真クリックで拡大)

ご覧の通り、今後はどこも3つの穴に画鋲を刺しこみます。それが五か所あります。刺してしまったら、組み合わせの完成です。

最後に刺した5つの画鋲のところを針と糸で刺して括(くく)るとボールの完成です。

全部の画鋲を外しても、形が崩れることはありません。

再掲

できましたか。ちょっと表現が難しくて、申し訳ありません。

このボールの大きいものは、竹で作ってセパタクローという競技で使われていますし、この五角形のボールをよく見るとサッカーボールと似ていますね。ゴムのなかった時代は、これがボールとして遊びやスポーツに使われていたのでは!と思いました。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。