「コミュニティ・スクール」ってどんな学校かご存じですか。聞いたことはあるけど・・・? という方が多いのではないでしょうか。

つまり、学校運営に地域の皆さんが参画する制度です。

この“学校運営協議会”のある学校を“コミュニティ・スクール”といいます。

全国の公立小学校・中学校・義務教育学校の導入率は約42.9%(R5.9文科省調べ)となっています。今、確実に増加しています。

[コミュニティ]=[共同体or地域共同体] ですから [コミュニティ・スクール]=[学校と〇〇が共同体となった学校] ということになりますね。

先の記事で地域と学校の関りが強くなってくるというお話を書きましたが、これも同じ方向性を持った学校の在り方になります。つまり、〇〇は“地域”です。教育現場では“地域とともにある学校”というキャッチフレーズで、よく語られています。

先の記事で地域と学校の関りが強くなってくるというお話を書きましたが、これも同じ方向性を持った学校の在り方になります。つまり、〇〇は“地域”です。教育現場では“地域とともにある学校”というキャッチフレーズで、よく語られています。

日本の学校は、全国どこへ行っても同じ教育が受けられる仕組みです。転校しても困ることはありません。

したがって、これまでの学校は地域にあってもそこにいる先生は、地域とつながりのない先生がほとんどでした。

これからの学校は、“全国一律の教育”と“地域や学校の特色を活かした教育”が求められています。

地域の皆さんからすると、(仮)山田小学校は山田町の学校ですから"日本国民の育成"とともに“山田町の子どもを育む学校”というわけです。全国の基準も満たさなければいけませんが、山田町のことや山田町の人々から学ぶことも必要になってきます。

したがって、これまでの学校は地域にあってもそこにいる先生は、地域とつながりのない先生がほとんどでした。

これからの学校は、“全国一律の教育”と“地域や学校の特色を活かした教育”が求められています。

地域の皆さんからすると、(仮)山田小学校は山田町の学校ですから"日本国民の育成"とともに“山田町の子どもを育む学校”というわけです。全国の基準も満たさなければいけませんが、山田町のことや山田町の人々から学ぶことも必要になってきます。

“地域の学校”ですから、これまでの学校の先生だけではできません。そこで、地域の皆さんが学校運営に参画する仕組みが誕生しました。それが“コミュニティ・スクール”です。

コミュニティ・スクールとは!

※ これは、公立の幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校(小中が一緒になった学校)・高等学校・支援学校についての制度です。

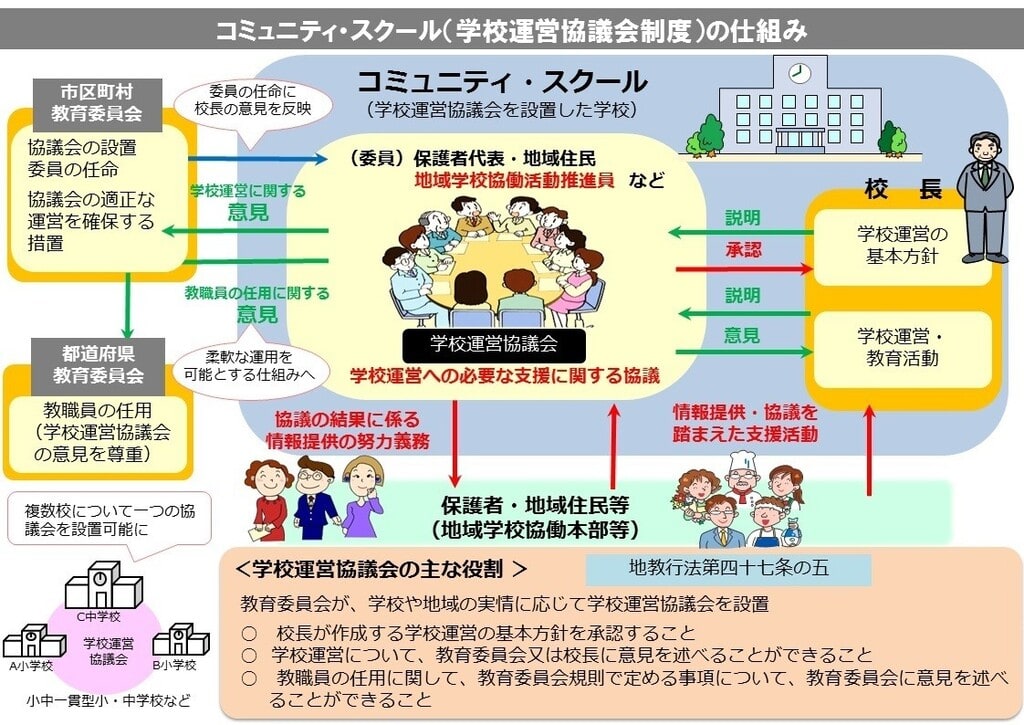

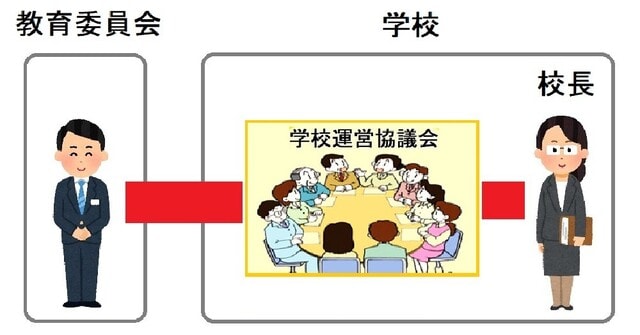

まずは絵をご覧ください。

コミュニティ・スクールとは!

※ これは、公立の幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校(小中が一緒になった学校)・高等学校・支援学校についての制度です。

まずは絵をご覧ください。

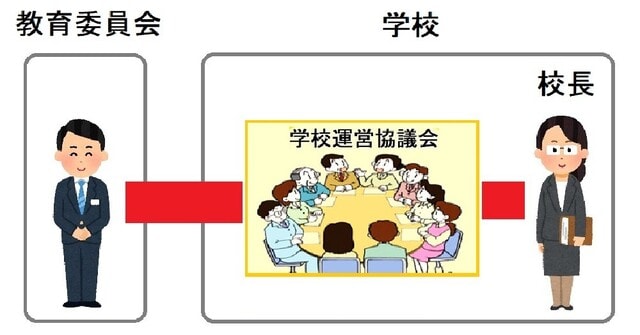

これまでの学校とどこが違うんでしょう。

学校の中に“学校運営協議会”があります。これはその学校を所管する教育委員会が設置します。法律には設置することを「努力義務」として定めています。

学校運営協議会の委員は、地域住民・保護者・地域学校協働活動推進員(別の機会に紹介します。)などを校長の意見の申出を受けて教育委員会が任命します。

学校の中に“学校運営協議会”があります。これはその学校を所管する教育委員会が設置します。法律には設置することを「努力義務」として定めています。

学校運営協議会の委員は、地域住民・保護者・地域学校協働活動推進員(別の機会に紹介します。)などを校長の意見の申出を受けて教育委員会が任命します。

つまり、学校運営に地域の皆さんが参画する制度です。

この“学校運営協議会”のある学校を“コミュニティ・スクール”といいます。

全国の公立小学校・中学校・義務教育学校の導入率は約42.9%(R5.9文科省調べ)となっています。今、確実に増加しています。

3校にひとつがコミュニティ・スクールということですから、皆さんの最寄りの学校もそうかもしれませんね。

これで、学校は地域のことをいっぱい教えてもらえるし、地域人材や地域の教育素材を学校に取り入れることができます。地域の皆さんの“子供たちにこんな力をつけてほしい”という願いを学校教育に反映させることができます。

絵の下の方を見てもらうと、学校の職員だけではなくて、地域の皆さんがいます。地域の力も活用することができます。

委員の身分は、ちゃんと教育委員会から任命されますので非常勤公務員となります。

次は学校運営協議会の機能です。

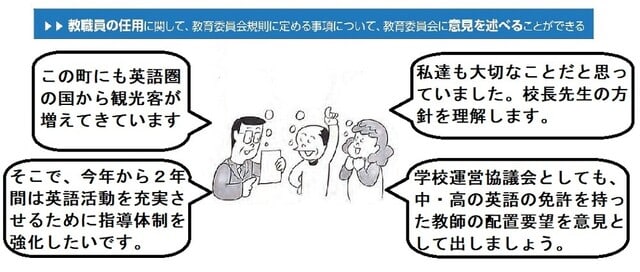

このようなテーブルを囲んだ姿で示されています。協議会ですから“協議する”のが本来の働きです。

法律に定められた権限と責任があります。

校長や所管の教育委員会に対しての権限と責任です。(ちょっと硬い書き方ですね。)

コミュニティ・スクールの学校運営協議会には3つの機能があります。

学校運営協議会は、校長の作成する「学校運営の基本方針」の説明を聞いて(勿論、協議をして)承認することで、その学校の育てたい子供像や目指す学校像に関する学校運営のビジョンを共有します。保護者や地域住民等の意向をその方針に反映させることで、地域住民等が学校運営に責任を負っているという自覚と意識が高まりますし、最終責任者である校長を支え応援することができます。

このような状況は、校長と協議会が対等な立場で協議しなければできません。協議会の権限は大きなものがあります。

学校運営協議会は、広く地域住民等の意見を反映させる観点から、学校の運営について、教育委員会や校長に対して意見を申し出ることができます。そのことで、学校は教育を受ける当事者としての意見が得られ、学校だけではわからない地域や学校の魅力や課題を共有することもできます。

その意見は、個人的な意見ではありません。学校運営協議会の合議体としての意見です。意見は尊重されます。

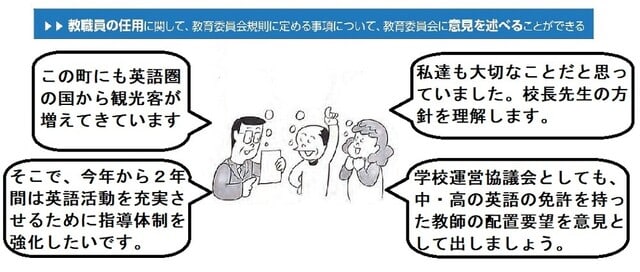

学校運営協議会は、教職員の任用に関して教育委員会に意見を述べることができます。教育委員会はその意見の尊重に努めるよう定められています。この権限は学校の課題解決や教育活動の充実を図る観点からのものです。決して「〇〇先生を転勤させてほしい」という特定の個人に対するものではありません。

いかがでしたか。コミュニティ・スクールについてわかってもらえましたでしょうか。ときどき硬い言葉になって難しくなってしまいました。

この仕組みによって、地域の皆さんから見て「自分たちの学校」と思ってもらえるような学校に変わっていくという方向性を目指しています。その土地に根差した子供たちが育っていって、持続可能な地域社会の継承が実現することになります。

人口がある程度減少することは仕方のないことと思いますが、地域文化が無くなることは残念でなりません。地域に誇りを持った人が、それぞれの地で育ってくれれば住みやすい地域がそれぞれの地で残っていくことになります。そうなる未来を目指しています。今の小学生が働き盛りの40代の大人になる30年後です。

次は学校運営協議会の機能です。

このようなテーブルを囲んだ姿で示されています。協議会ですから“協議する”のが本来の働きです。

法律に定められた権限と責任があります。

校長や所管の教育委員会に対しての権限と責任です。(ちょっと硬い書き方ですね。)

コミュニティ・スクールの学校運営協議会には3つの機能があります。

学校運営協議会は、校長の作成する「学校運営の基本方針」の説明を聞いて(勿論、協議をして)承認することで、その学校の育てたい子供像や目指す学校像に関する学校運営のビジョンを共有します。保護者や地域住民等の意向をその方針に反映させることで、地域住民等が学校運営に責任を負っているという自覚と意識が高まりますし、最終責任者である校長を支え応援することができます。

このような状況は、校長と協議会が対等な立場で協議しなければできません。協議会の権限は大きなものがあります。

学校運営協議会は、広く地域住民等の意見を反映させる観点から、学校の運営について、教育委員会や校長に対して意見を申し出ることができます。そのことで、学校は教育を受ける当事者としての意見が得られ、学校だけではわからない地域や学校の魅力や課題を共有することもできます。

その意見は、個人的な意見ではありません。学校運営協議会の合議体としての意見です。意見は尊重されます。

学校運営協議会は、教職員の任用に関して教育委員会に意見を述べることができます。教育委員会はその意見の尊重に努めるよう定められています。この権限は学校の課題解決や教育活動の充実を図る観点からのものです。決して「〇〇先生を転勤させてほしい」という特定の個人に対するものではありません。

いかがでしたか。コミュニティ・スクールについてわかってもらえましたでしょうか。ときどき硬い言葉になって難しくなってしまいました。

この仕組みによって、地域の皆さんから見て「自分たちの学校」と思ってもらえるような学校に変わっていくという方向性を目指しています。その土地に根差した子供たちが育っていって、持続可能な地域社会の継承が実現することになります。

人口がある程度減少することは仕方のないことと思いますが、地域文化が無くなることは残念でなりません。地域に誇りを持った人が、それぞれの地で育ってくれれば住みやすい地域がそれぞれの地で残っていくことになります。そうなる未来を目指しています。今の小学生が働き盛りの40代の大人になる30年後です。

私は今68才、その時をぜひ見てみたいと、学校支援と健康づくりにガンバる毎日です。