2.次の問いに答えなさい。

問1 八百屋さんが、仕入れた260個のジャガイモを販売するため、余りのないように、ジャガイモ4個入れと

6個入れの袋をそれぞれ何袋かつくった。このとき、6個入れの袋は、4個入れの袋の数の2倍より4袋多く

なった。 4個入れの袋と6個入れの袋をそれぞれ何袋つくったか答えなさい。ただし、4個入れの袋の数をx、

6個入れの袋の数をyとして方程式をつくり求めなさい。

問2 図のように、2つの直角二等辺三角形ABCとADEがあり、辺AB上に辺AD, 辺AC上に辺AEがある。

AB = AC = 12 cm とする。辺DE上に点F、辺BC上に2点G, H をとり、四角形EFHCとDFGBが

ともに平行四辺形になるようにする。四角形EFHCとDFGBの面積の和が△ADEの面積の4倍になる

とき、CEの長さを求めなさい。このとき、CEの長さをx cm として方程式をつくり、求めなさい。

解き方のヒント

問1 * 連立方程式は文字がx, y の2つあり、2つの2元1次方程式から成り立って

いるので、問題文の中から2つの数量関係を見つけ出します。

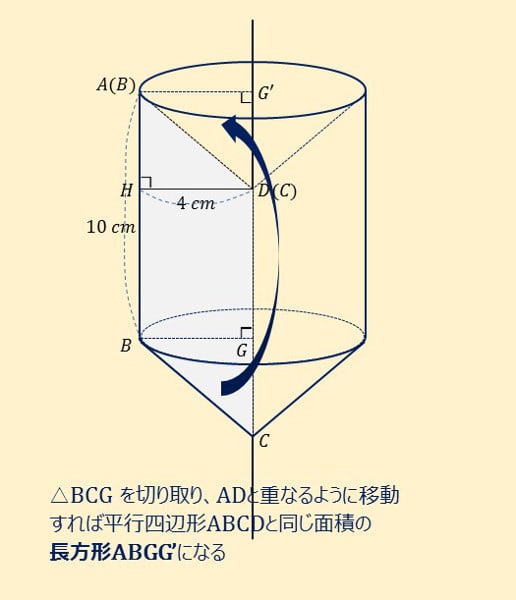

問2 * 平行四辺形の性質を利用します

** 2次方程式の解き方をマスターします

この問題の解答と解説は明日のこの時間に

学校授業で覚えた内容を確実にマスターする! ☆ [要点整理]と[演習問題]を一体化した実践学習 〉〉

☆ [要点整理]と[演習問題]を一体化した実践学習 〉〉

☆

☆