方程式の計算の最後は2次方程式についてです。 2次方程式の計算問題では、

方程式の解法を思い出しましょう。 2次方程式の解き方には

1) 因数分解による解法

2) 平方の形に直す解法

3) 平方根を利用する解法

4) 解の公式による解法

があり、問題によってこれらを使い分けます。

1.次の2次方程式を解きなさい。

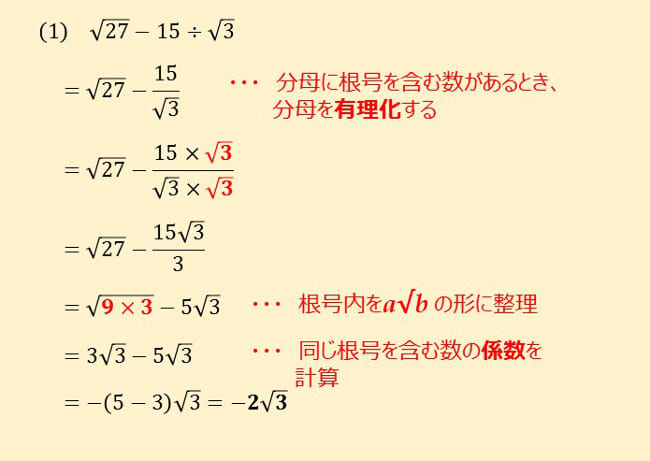

(1) 1~3 の解法をまず考え、これらが使えない場合は、4)解の公式を用いて解きます

もとの式に代入して方程式の解として正しいかを確認します。

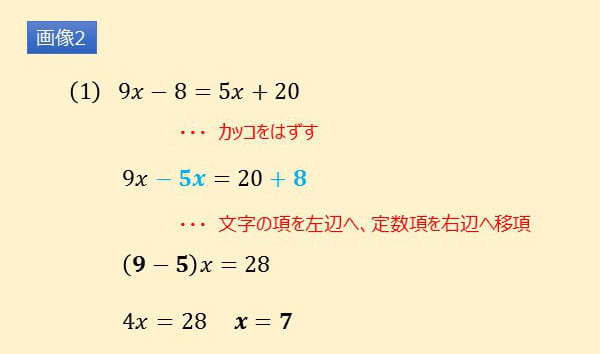

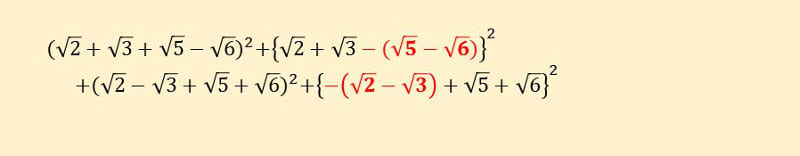

(2) まず、カッコをはずして式を整理します。

掛けて(-4) 、足して(+3)になる2数は (-1, 4) ですから

(x - 1)(x + 4) = 0

に因数分解できる。よって、

x = -4, 1

もとの式に代入して方程式の解ととして正しいか確認します。

(3) この式の定数項が〈16〉であれば

x2 + 8x + 16 = (x + 4)2

のような平方の形に直せるので、式を次のように変形します。

もとの式に代入して方程式の解ととして正しいか確認します。

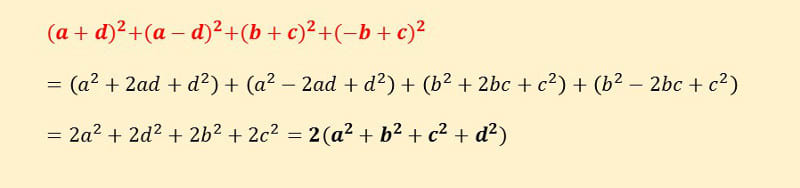

2次方程式の計算では、その式が因数分解や平方の形に直せるか

をまず考えます。直せればその解法で行い、できなければ解の公式による

方法を選ぶようにします。

夏休みを有効に使って学力に差をつける! 学年ごとのテーマを実践してレベルアップ 〉〉

学年ごとのテーマを実践してレベルアップ 〉〉

☆

☆

☆

☆