お客様から、どの獣医さんがいいのと訊かれることがありますが、なかなか答えづらい質問です。理由は簡単で、すべての獣医をすべてのケースで比べたことがないからです。どのワインがいいのかと聞かれるソムリエは、すべてのワインをいろんな条件で試したうえで答えることができます。いっぽう、たとえば一都市の中でも、すべての獣医を様々なケースで比較できるような専門家は一人もいません。

僕がひとつアドバイスできるとしたら、あまり噂を信用しないほうがいいということ。どうしても人は、一つのケースをすべてに当てはめてしまいがちです。どんな名医でも一定の確率でミスをおかすでしょうし、治療を施しても亡くなってしまうペットはたくさんいます。「〇〇獣医のところに行ったけど、うちの犬は良くならなかった」等の話はいくらでもありますし、だからその獣医が駄目だと言い切れるはずはありません。

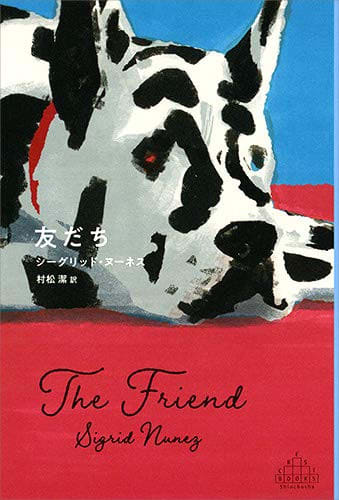

それでも飼い主さんにとって、信頼できる獣医さんの存在は大きな助けとなります。今回ご紹介する小説『友だち/シーグリッド・ヌーネス著・村松潔 訳』には、不愛想であまり信用のおけない獣医さんが出てきます。主人公の女性〈わたし〉は、飼い始めたグレート・デーン犬のアポロを近くの獣医に連れていきます。犬は関節炎を患っていました。〈わたし〉は獣医に、長年友人だった男性が亡くなり、彼の飼っていた犬を引き取ったこと、その犬はもともと捨てられていたのを彼が拾って育てていたことなどを伝えます。

アポロはドッグパークで他の犬と遊ばない、と〈わたし〉が言うと、〈彼はもうそんなに若くはありませんから〉と獣医は答えます。アポロの健康状態について訊けば、〈年齢にしてはかなりいいが、長生きはできないでしょう〉と即答します。まるで低能に話すような態度の獣医を、〈わたし〉はかなり警戒していました。

ところが獣医は、この犬が標準体型からどのくらい違っているかを、後半身と比べた胸と肩幅の広さ、首の毛色、黒い斑の分布、両目の間隔や顎の形などから詳細に語ってくれます。そして、アポロは以前の飼い主の死を悼むあまり情緒が不安定になっているのでは、という〈わたし〉の意見をすんなり認めてくれるのです。

獣医は、犬の不安や鬱を治療する薬はあるが、それは使いたくない、と言います。薬の効果が出るまでに何週間もかかり、結局効果がないこともあるからです。それよりも長時間ひとりにさせないこと、話しかけるのを忘れないこと、運動をさせること、マッサージをしてあげることなどを勧めます。〈実際には、犬はわたしたちが思っているよりずっと謎だらけで、複雑だ〉〈犬がわたしたちの言葉を話せるようにならないかぎり、犬の考えていることはわからない〉と彼は言います。話を終える頃には、〈わたし〉はこの獣医のことを初めより好きになっていたのでした。

本作は、犬と人とをめぐる思索の物語だといえます。ペットシッターである僕は、上記の獣医とのやりとりも興味深く読みましたが、犬特有の性質、その純粋な善性を語る部分も忘れられません。〈わたし〉が獣医を訪れたあと、詩人リルケの言葉を引用しながら語るシーンです。

たとえば飼い主に全幅の信頼を寄せている犬がいたとします。彼(その犬)にとっては、飼い主が神であり、どんな状況にも対処してくれると思っています。ところが自分が病気になり、苦痛を感じても、すぐにその痛みを取り去ってくれないとき。(飼い主が獣医さんに連れて行ったとしても、すぐに良くならないこともありますよね。)そんなとき、犬がどう思っているか。

「飼い主さんは、本当は僕を治す力を持っているのに、なぜかそうしてくれない。僕がなにか、気に障ることをしたのだろうか?」

僕はこの部分を読んで、あまりのいじらしさに泣けてしまいました。本当に犬がそう思っているかどうかは別として、著者の犬に対するまなざしの優しさと深さに感服したのです。

主人公の〈わたし〉は、犬の飼い主だった男性を亡くしたことで、喪失感に苛まれています。だから、自分の小さな家で巨大なグレート・デーンを飼えるはずがないと知りつつ、彼の犬を引き取ります。思ったとおり、犬との生活は不自由と不都合だらけでしたが、次第に犬への愛おしさが募っていきます。なのに喪失感は消えません。〈わたし〉は苦悩し、過去に読んだ本や映画にその助けを求めます。そうした〈わたし〉の頭の中がそのまま文章におこされたのが本作であり、思索の旅は、生と死、男性と女性、作家であることや文章を書くことの意義、人と動物、人と人との愛など、さまざまに無作為に飛んでいきます。いったい何の話をしているのだろう、どこに連れていかれるのだろう、と時おり不安になりながら、読むのをやめられません。

訳者が巻末に書かれたとおり、ほんとうに不思議な小説です。単なる犬と人との感動話を期待して読むと、戸惑いを覚えることでしょう。ところが本作が最後に示してくれるのは、普遍的な、愛に関する捉え方です。それはリルケの言った、「守りあい、境界を接し、挨拶を交わしあうふたつの孤独」という愛の定義に関するものです。〈わたし〉が行き着く境地はどのようなものか、かぎりなく美しい最終章を読みながら感じていただければと思います。