●異常な記録の読み分け

●末盧国に官がいなかった異常さ

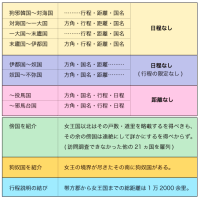

『倭人伝』は、対馬国、壱岐国、伊都国、奴国、不弥国、さにらは邪馬台国、投馬国、狗奴国の官名を執拗に記載している。ところが、九州の玄関口であり防衛上からも重要なはずの末盧国の官名を紹介していない。これについては誰しも気づいていることなのだが、私はこれを記載漏れではなく実際に官がいなかったのだとみている。つまり『倭人伝』のいう末盧国とは、末盧国の版図の4000戸ほどの海浜集落だったと解釈するのである。

壱岐からの通常ルートとしては、四国や瀬戸内海方面へ向かう際の主要地は博多になる。古代における船舶の停泊地は大河川の河口部や入り江だったというから、有明海へ向かう際の寄港地は伊万里あたりだろうか。

一方、『倭人伝』のいう末盧国に比定される唐津は、博多が九州の主要港として機能していたことから、ややのちに朝鮮半島を意味する伽羅(江戸時代には唐と書いた)とを結ぶ津(唐への津)として利用された港の呼称ではなかったかと思っている。このエリアの古代名は末羅(まつら)で、これが『倭人伝』では末盧(まつろ)と書かれ、現在まで松浦の地名として残っている。

●一大率が伊都国にいた異常さ

①一大率をなぜ伊都国に配置したのか

国家経営の常識からいえば、半島との境界の島であり倭国の玄関口ともいえる対馬に一大率を配置する。万歩譲っても壱岐に置く。10万歩譲っても、九州最初の上陸地(寄港地)となった唐津に置く。何よりも、そんなところに置くよりは港湾都会の博多に置く。ところが一大率は、対馬でもなく唐津でもない。いかにも中途半端な位置にみえる伊都国に配備されていた。

②出入国管理を行なう拠点として伊都国は妥当か

国家というものが、防衛・監視と出入国管理・検閲・査察を厳格に行なうには、自国と外国との国境でことに当るのが鉄則である。当時の倭国でいえば、韓国側との国境にあたる対馬(対海国)で任務にあたらなければならない。ところが肝心の一大率は伊都国にいたという。

あなたが倭国主脳の一人だったとして、国家経営の命脈ともいえる半島との海上ルートの監視と管理に、こんな危なっかしい体制をとられるだろうか。否だろう。伊都国と一大率を過大に扱えば扱うほど、かくも歴史の臨場感に乏しくなるのである。

邪馬台国畿内説にしろ九州北部説にしろ、一大率を九州に置くとするならば、立地・地形関係から見て博多湾に置くべきである。この論理の現実的正当性のほどは、やがて登場する大和政権が、長きにわたって博多湾奥に太宰府をおいた歴史事実をみれば自ずと知れるはずである。

③一大率の実態

それでは、大率という大ぎょうな役職名の人物は何者だったのか。

その仕事ぶりを注意深くみると、邪馬台国ルート上にある伊都国の津で、諸外国から邪馬台国へ邪馬台国から諸外国へ行き交う、卑弥呼に関する文物だけを検閲していた雰囲気がある。中途半端な位置の伊都国に配備されていた非現実性からも分かるように、さほど重要な仕事をしていた様子がないのである。むろん、出入国管理と防衛・監視・検閲査察の重要任務は、対馬と壱岐と博多湾に配備された大官が指揮していたはずである。

『倭人伝』は、大率については名前すらも書いていない。彼が重要人物だったとすれば、これはどう見てもおかしい。一大率(一人の大率)という個人を連想させる書き方も奇妙だし、倭国大変のときも何一つ活躍した形跡がないことなど、さほど重要な人物ではなかった節がある。

その『倭人伝』は、一大率について「刺史の如く有り」と書いている。刺史は郡見回わり役のことである。問題なのは、「刺史の如し」ではなく「刺史の如く有り」としたことである。その威風や威厳をいうのであれば「刺史の如し」で充分だし、こちらのほうが意味も強まる。

「刺史の如く有り」とは「刺史のようだった」というのではなく、「刺史のようにふるまっていた」というニュアンスが強い。そんな男を諸国は畏れはばかったというのだが、実態をひと言でいえば「刺史のように自大で大した仕事をしない一大率」である。お分かりのように、『倭人伝』はこの人物については何やら揶揄めいた書き方をしている。

ここでよくよくご注意いただきたい。

そもそも、大倭という市場管理の中堅役人と一大率に関する情報は、「倭国風土記」ともいうべき雑多な記事の中の一つにすぎない。これが倭国経営にとって重要な人物の記事であれば、文章構成の観点からは倭国の統治体制ともいうべき箇所に書かれるべきである。この事実だけで、『倭人伝』が大倭と一大率を異質かつ軽く扱っていることがわかる。

たしかに、『倭人伝』は、卑弥呼の弟についても一度紹介しただけで、名前すらも書いていない。倭国王の弟でしかも倭国王の政治を手伝っていたというのだから、しかるべき重要かつ高位の存在だったはずである。ところが実際には、名前も官名もなければ何をやっていたのかも書かれていない。各国の官を執拗に紹介している事実に照らせば、重要人物である(はずの)弟の扱いが異常に軽すぎるのである。

この一大率と何かと符合するのが、卑弥呼の政治を手伝っていたという弟である。

立派な肩書きのわりには大した仕事をしない大率と、卑弥呼の政治を手伝っていたというだけで名前も仕事内容も説明がない弟。この二人は同一人物であり、卑弥呼の威光を傘にきて自分で偉そうにふるまっていた弟の、大ぎょうな役職名が大率ではなかったか。

つまり、政治を手伝っていたという卑弥呼の弟の役職名が大率で、その仕事は卑弥呼に関する文物の確認だけ。ひまな時はブラブラ。近隣諸国の実力者のところへ顔を出しては、偉そうに振る舞って御家人待遇……。こんなところが実態ではなかったかと私は読んでいる。

ここで論拠に乏しい推測をいえば、中国人の調査報告書には、この二人についてはもっと具体的に書かれていたものと思う。詳しく書かれていればこそ、編纂担当者にもその実態がよく分かる。『倭人伝』編纂担当者が両者の名を書かなかったのは、自国の歴史書に名を記すほどの人物ではないと判断したものと推察する。

●那の津を「倭の津」と呼ばなかった異常さ

糸島半島と博多湾の関係を考える上で、もう一つ大切なことに触れておこう

『倭人伝』には、奴国を含めた奴のつく国が弥奴国、姐奴国、蘇奴国、華奴蘇奴国、鬼奴国、烏奴国、◯奴国、狗奴国など9カ国も登場する。『倭人伝』の前に収録されている『韓伝』は、馬韓の50数カ国と辰韓と弁韓の24カ国を雑多に紹介しているのだが、80もの国の中で奴のつく国は、弁辰(弁韓と辰韓が入り交じった地域)にある楽奴国の1カ国だけである。

一方の倭国では、30カ国のうちの9カ国に奴が含まれる。この現象は、奴という呼称の空間的な広がりを示唆している。私はこれらは、1世紀に台頭した古豪・倭奴国の名残りだろうとみている。奴の場合は、かくのごとく立体的な時間の奥行きが深いのである。

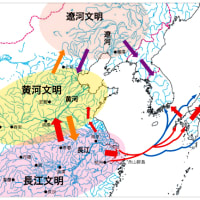

那の大津(博多湾の古代名)は、周辺海域の警備と朝鮮半島との交流の要であり、列島最古で最大の複合基地としての歴史がある。紀元前の古くから現代に至るまで、列島有数の大都会であり続けているのである。よくぞ「倭の大津と呼ばなかったものだ」と思うのだが、いみじくも倭の大津ではなく那の大津と呼ばれたことがある重大な事実を示唆している。

それは、帥升の倭国が登場する107年よりも、那の大津と呼ばれた時期のほうが早かったということである。なぜならば、帥升の倭国が誕生した後についた呼称なら倭の大津がふさわしい。その帥升が倭国王となる前からここを支配していたのは、前後の歴史状況からも倭奴国だったことは明白である。

つまり博多湾は、九州北部の倭地を最初に支配した倭奴国の代表港だった。その理由で、遅くと1世紀ごろから「那(奴)の大津と呼ばれたのである。こうした史実を前に、邪馬台国時代の一国として、『倭人伝』に一時期登場する奴国を那の大津に横滑りさせるのは、立体的な時間の厚みをポテトチップ状に押しつぶすようなものである。

●博多が投馬国よりも少ない2万戸の異常さ

博多湾の立地環境とスケールとを見ていただきたい。

古来最も出入りの多い地域だったし、考古学的資料も半島からの人・もの・文化の渡来の多さを証明している。古代から現代まで、2000年近くにわたって日本列島有数の大都市であり続けている。こうした事実や立地・機能のあらゆる面からみて、(『倭人伝』中の戸数比較から)投馬国の5万戸に対して2万戸では少なすぎる。これも大きな矛盾である。

博多湾勢力は、少なくとも投馬国の5万戸に匹敵するか、これらを上回る人口を有していたと私は見ている。したがって、博多湾は邪馬台国へのルート上にはなく、その他の傍国の一国として紹介されている可能性が極めて高い。

それでは「博多は何という国だったか」については、先に好古都国との見解を提示した。博多が好古都国だとすれば、2万戸の奴国は、博多とは別の所にあったことになる。これもまた奴国=博多説を否定する材料である。

※博多湾には寄港しなかったとするもう一つの理由

魏の使節や調査官が訪れたのは戦時下の倭国だった。国家間の儀礼として使節団は安全第一で、敵の攻撃の危険にさらすわけにはいかない。しかも魏使の来訪は最高機密だから、狗奴国に対しては極秘行動になる。博多湾は当時の国際港ともいえる繁華都市で、色んな人間が出入りしている。ここに上陸すれば間違いなく狗奴国側に情報が伝わる。そうしたことから、あえて人目につきにくい末盧国の海浜集落を寄港地に選んだのではないかと私はみている。

●「港から港へ陸行」の異常さ

これは『倭人伝』の記録が異常というのではなく、わが国における解釈の異常さである。

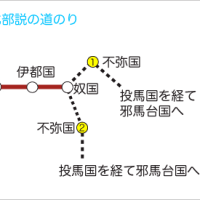

前原が伊都国でその東にある博多が奴国ということで、わが国では定説化した形になっている。これにつき合って即効のシミュレーションをやる。あなたが当時の中国人使節か船乗りか、あるいは倭人の案内人か荷役夫だったとすれば、次のような行動を選択されるはずである。

・陸路の難行を避けて、壱岐から船で前原の港か博多の港へ直行する。

・末盧国の港に寄港する必要があった場合でも継続して船を使う。

荷物の量や随行員・従者の数も少なくはなかったはずだし、当時の一級道路である水路を使うほうが楽で早いのだから、まともな人なら継続して船を使う。ところが、前原が伊都国で博多が奴国だとする説によると、以下のような支離滅裂な行動をとることになる。

・唐津に上陸して、多くの荷物を担いで行列し、道なき道を東に100里ほど歩く。

・伊都国の港へ行って荷物をひろげて一大率の検察を受ける。

・荷物をまとめて再び東へ100里歩いて奴国の港へ行く。

・そこからさらに東へ100里ほど歩いて不弥国の港へ行く。

・ここで倭船を借用して分乗して、水行合計30日もかけて「どこか」へ向かう。

前原と博多が邪馬台国へ向かう経由ポイントなら、それなりの明確な理由がないかぎり海路を選択したはずである。(糸島半島と唐津は目と鼻の先にある)。もちろん、九州北部や東部沿岸、瀬戸内海・本州、四国の各方面が目的地であれば、壱岐の次の経由地を博多に定めて寄港して、その先も航海を継続したはずである。だが定説は、陸行の理由には言及せず、『倭人伝』のいう東南を間違いとして東へ、港から港へ陸行したとして成り立っているのである。

(呼子からみた前原の方角は東北方角に近くなる。定説では、道なき道を・東北方角へ・港から港へ陸行したとする)。

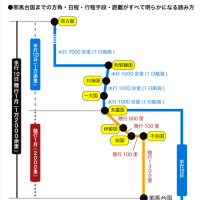

図

図

●陸行一月の異常さ

ここで、従来まで誰一人として明確に説明することのなかった陸行の理由に触れる。

のちほど詳しく触れるが、王都の立地には幾つかの絶対条件がある。その一つが、近海で捕れた海産物が腐らないうちに届く場所であること。もう一つは、一級道路すなわち水路を使うのに便利な場所であることである。便利でなければ王都の繁栄はおぼつかない。支配層の満ち足りた生活も、多くの民衆生活を支える物理条件も満たせない。また、いざという時の国家規模の行動にも不都合が多すぎる。

希望する場所に邪馬台国をもって行くためには「他人ごと」のように何とでもいえるが、読者のあなたが倭国王か卑弥呼の参謀主脳だったとして考えていただけば分かる。内外からの侵攻をも想定した上で、国家の安全と繁栄と政権継続を前提に、「王都をどこにつくるか」と立地選びのシミュレーションをした場合、まさか「陸の孤島」を選ぶことは絶対にないはずである。

それでは、倭国の王都はどんなところにあったのか。

倭国の大乱が勃発して内戦状態と小康状態が長く続いたあと、卑弥呼が女王に立てられる。それまでは100ヵ国ほどあったと思われる倭国が、30ヵ国ほどに整理された形で収束したようである。この時点ではまだ、卑弥呼の女王国と狗奴国との間に紛争はない。むしろ、きわめて友好的な関係にあったものと思われる。合意の上の戦後処理が終わって平和だったのだから、そこから2~30年ほど未来に発生する狗奴国の脅威など夢にも考えずに、王都の建設地が選ばれたものと私はみている。したがって倭国の王都・邪馬台国は、狗奴国との紛争が発生するまでは、海と河川航路を自由に使える、非常に便利な所にあったと私はみている。それが現実でもある。

………ここまで説明したところで初めて、陸行一月という日程説明の異常さに気づく。

●陸行一月の理由

通常であれば、最寄りの港から陸行で30日も要する場所に王都が築かれることはあり得ない。ではこれはどういうことなのだろうか。

『倭人伝』の文脈から判断すると、末盧国に上陸した中国の使節たちは、前人未踏の獣道のような陸路を歩いている。海峡の速戸を越えてきた舟士たちだから、九州北部の沿岸航行を敬遠したとは思えない。もちろん、『倭人伝』は物見遊山や秘湯めぐりの観光案内でもない。この当時、数百人単位の兵士を乗せて海戦をやっていた大国の使節が当事者である。そんな彼らが30日も陸路した動機は何か。判明している事実から測ると、次の二つの理由が複合しているものと思われる。

①軍事的理由:魏の使節や調査官が訪れたのは戦時下の倭国だった。国家間の儀礼としても使節団は安全第一で、敵の奇襲攻撃を避ける必要がある。しかも魏の介入は最高機密だから、狗奴国に対して隠密行動でなければならない。そうした状況を想定したうえで、今まで誰も明確に触れることのなかった陸行の理由を、「戦時下の臨時の陸行」と私はみる。『倭人伝』のいう陸行30日は、そうした状況下では最も合理的なルートだったのである。

②物理的理由:臨時ルートを歩いてみよう。末盧国を唐津あたりとする見解に大きな異論はない。そこで、唐津から先を『倭人伝』従って歩いてみる。山あいの唐津街道を通って東南に500里行くと、当時はこのあたりまで入り組んでいたはずの、有明海北部沿岸に到達する。

ただし、このあたりのどこかに伊都国があったのだろうから、その先の奴国や不弥国がどこにあったとしても、500里も陸行するよりは有明海を船で入ってくるほうが賢明である。だが、有明海を使いたくても使えない事情が横たわっていた。

●狗奴国の制海領域の関係。(狗奴国を南部九州に比定する理由にはのちほど触れるが)地理状況からみて、外海から島原湾を経て有明海へ入る早崎瀬戸は狗奴国の制海権下にあって、この一帯は狗奴国の船団が出没する危険があった。

●有明海特有の現実。遠浅干潟の海は沿岸航行ができない。沿岸航行などをして、潮が引くのにも気づかずモタモタしていると、干潟に取り残されて見苦しい姿をさらすことになる。あとは、満潮になるまでムツゴロウと戯れるしか手がない。

これらの事情から、唐津から西回り海路で有明海に入ってくる方法は使えない。陸行で有明海の北部沿岸に着いて、そこから船で沿岸航行という手段も使えない。どうしても、海路を放棄して臨時の陸路を歩かざるを得なかったのである。

つまり、「狗奴国勢力の脅威を避けて臨時の陸行ルートを30日かけて歩いた」というのが、私の導き出した陸行の理由である。したがって、末盧国の版図の4000戸ほどの海浜集落が臨時の上陸地点であり、臨時の陸路のスタート地点であり、ここから難儀な陸路を歩いたものと判断する。

……これで、末盧国の官が紹介されていなかった理由も自ずと判明したことになる。

テーマ特性上前置きが長くなったが、以上が『倭人伝』解読の必須条件である。次に、これらの条件を踏まえた上で『倭人伝』をひと通り見ていくことにする。

●末盧国に官がいなかった異常さ

『倭人伝』は、対馬国、壱岐国、伊都国、奴国、不弥国、さにらは邪馬台国、投馬国、狗奴国の官名を執拗に記載している。ところが、九州の玄関口であり防衛上からも重要なはずの末盧国の官名を紹介していない。これについては誰しも気づいていることなのだが、私はこれを記載漏れではなく実際に官がいなかったのだとみている。つまり『倭人伝』のいう末盧国とは、末盧国の版図の4000戸ほどの海浜集落だったと解釈するのである。

壱岐からの通常ルートとしては、四国や瀬戸内海方面へ向かう際の主要地は博多になる。古代における船舶の停泊地は大河川の河口部や入り江だったというから、有明海へ向かう際の寄港地は伊万里あたりだろうか。

一方、『倭人伝』のいう末盧国に比定される唐津は、博多が九州の主要港として機能していたことから、ややのちに朝鮮半島を意味する伽羅(江戸時代には唐と書いた)とを結ぶ津(唐への津)として利用された港の呼称ではなかったかと思っている。このエリアの古代名は末羅(まつら)で、これが『倭人伝』では末盧(まつろ)と書かれ、現在まで松浦の地名として残っている。

●一大率が伊都国にいた異常さ

①一大率をなぜ伊都国に配置したのか

国家経営の常識からいえば、半島との境界の島であり倭国の玄関口ともいえる対馬に一大率を配置する。万歩譲っても壱岐に置く。10万歩譲っても、九州最初の上陸地(寄港地)となった唐津に置く。何よりも、そんなところに置くよりは港湾都会の博多に置く。ところが一大率は、対馬でもなく唐津でもない。いかにも中途半端な位置にみえる伊都国に配備されていた。

②出入国管理を行なう拠点として伊都国は妥当か

国家というものが、防衛・監視と出入国管理・検閲・査察を厳格に行なうには、自国と外国との国境でことに当るのが鉄則である。当時の倭国でいえば、韓国側との国境にあたる対馬(対海国)で任務にあたらなければならない。ところが肝心の一大率は伊都国にいたという。

あなたが倭国主脳の一人だったとして、国家経営の命脈ともいえる半島との海上ルートの監視と管理に、こんな危なっかしい体制をとられるだろうか。否だろう。伊都国と一大率を過大に扱えば扱うほど、かくも歴史の臨場感に乏しくなるのである。

邪馬台国畿内説にしろ九州北部説にしろ、一大率を九州に置くとするならば、立地・地形関係から見て博多湾に置くべきである。この論理の現実的正当性のほどは、やがて登場する大和政権が、長きにわたって博多湾奥に太宰府をおいた歴史事実をみれば自ずと知れるはずである。

③一大率の実態

それでは、大率という大ぎょうな役職名の人物は何者だったのか。

その仕事ぶりを注意深くみると、邪馬台国ルート上にある伊都国の津で、諸外国から邪馬台国へ邪馬台国から諸外国へ行き交う、卑弥呼に関する文物だけを検閲していた雰囲気がある。中途半端な位置の伊都国に配備されていた非現実性からも分かるように、さほど重要な仕事をしていた様子がないのである。むろん、出入国管理と防衛・監視・検閲査察の重要任務は、対馬と壱岐と博多湾に配備された大官が指揮していたはずである。

『倭人伝』は、大率については名前すらも書いていない。彼が重要人物だったとすれば、これはどう見てもおかしい。一大率(一人の大率)という個人を連想させる書き方も奇妙だし、倭国大変のときも何一つ活躍した形跡がないことなど、さほど重要な人物ではなかった節がある。

その『倭人伝』は、一大率について「刺史の如く有り」と書いている。刺史は郡見回わり役のことである。問題なのは、「刺史の如し」ではなく「刺史の如く有り」としたことである。その威風や威厳をいうのであれば「刺史の如し」で充分だし、こちらのほうが意味も強まる。

「刺史の如く有り」とは「刺史のようだった」というのではなく、「刺史のようにふるまっていた」というニュアンスが強い。そんな男を諸国は畏れはばかったというのだが、実態をひと言でいえば「刺史のように自大で大した仕事をしない一大率」である。お分かりのように、『倭人伝』はこの人物については何やら揶揄めいた書き方をしている。

ここでよくよくご注意いただきたい。

そもそも、大倭という市場管理の中堅役人と一大率に関する情報は、「倭国風土記」ともいうべき雑多な記事の中の一つにすぎない。これが倭国経営にとって重要な人物の記事であれば、文章構成の観点からは倭国の統治体制ともいうべき箇所に書かれるべきである。この事実だけで、『倭人伝』が大倭と一大率を異質かつ軽く扱っていることがわかる。

たしかに、『倭人伝』は、卑弥呼の弟についても一度紹介しただけで、名前すらも書いていない。倭国王の弟でしかも倭国王の政治を手伝っていたというのだから、しかるべき重要かつ高位の存在だったはずである。ところが実際には、名前も官名もなければ何をやっていたのかも書かれていない。各国の官を執拗に紹介している事実に照らせば、重要人物である(はずの)弟の扱いが異常に軽すぎるのである。

この一大率と何かと符合するのが、卑弥呼の政治を手伝っていたという弟である。

立派な肩書きのわりには大した仕事をしない大率と、卑弥呼の政治を手伝っていたというだけで名前も仕事内容も説明がない弟。この二人は同一人物であり、卑弥呼の威光を傘にきて自分で偉そうにふるまっていた弟の、大ぎょうな役職名が大率ではなかったか。

つまり、政治を手伝っていたという卑弥呼の弟の役職名が大率で、その仕事は卑弥呼に関する文物の確認だけ。ひまな時はブラブラ。近隣諸国の実力者のところへ顔を出しては、偉そうに振る舞って御家人待遇……。こんなところが実態ではなかったかと私は読んでいる。

ここで論拠に乏しい推測をいえば、中国人の調査報告書には、この二人についてはもっと具体的に書かれていたものと思う。詳しく書かれていればこそ、編纂担当者にもその実態がよく分かる。『倭人伝』編纂担当者が両者の名を書かなかったのは、自国の歴史書に名を記すほどの人物ではないと判断したものと推察する。

●那の津を「倭の津」と呼ばなかった異常さ

糸島半島と博多湾の関係を考える上で、もう一つ大切なことに触れておこう

『倭人伝』には、奴国を含めた奴のつく国が弥奴国、姐奴国、蘇奴国、華奴蘇奴国、鬼奴国、烏奴国、◯奴国、狗奴国など9カ国も登場する。『倭人伝』の前に収録されている『韓伝』は、馬韓の50数カ国と辰韓と弁韓の24カ国を雑多に紹介しているのだが、80もの国の中で奴のつく国は、弁辰(弁韓と辰韓が入り交じった地域)にある楽奴国の1カ国だけである。

一方の倭国では、30カ国のうちの9カ国に奴が含まれる。この現象は、奴という呼称の空間的な広がりを示唆している。私はこれらは、1世紀に台頭した古豪・倭奴国の名残りだろうとみている。奴の場合は、かくのごとく立体的な時間の奥行きが深いのである。

那の大津(博多湾の古代名)は、周辺海域の警備と朝鮮半島との交流の要であり、列島最古で最大の複合基地としての歴史がある。紀元前の古くから現代に至るまで、列島有数の大都会であり続けているのである。よくぞ「倭の大津と呼ばなかったものだ」と思うのだが、いみじくも倭の大津ではなく那の大津と呼ばれたことがある重大な事実を示唆している。

それは、帥升の倭国が登場する107年よりも、那の大津と呼ばれた時期のほうが早かったということである。なぜならば、帥升の倭国が誕生した後についた呼称なら倭の大津がふさわしい。その帥升が倭国王となる前からここを支配していたのは、前後の歴史状況からも倭奴国だったことは明白である。

つまり博多湾は、九州北部の倭地を最初に支配した倭奴国の代表港だった。その理由で、遅くと1世紀ごろから「那(奴)の大津と呼ばれたのである。こうした史実を前に、邪馬台国時代の一国として、『倭人伝』に一時期登場する奴国を那の大津に横滑りさせるのは、立体的な時間の厚みをポテトチップ状に押しつぶすようなものである。

●博多が投馬国よりも少ない2万戸の異常さ

博多湾の立地環境とスケールとを見ていただきたい。

古来最も出入りの多い地域だったし、考古学的資料も半島からの人・もの・文化の渡来の多さを証明している。古代から現代まで、2000年近くにわたって日本列島有数の大都市であり続けている。こうした事実や立地・機能のあらゆる面からみて、(『倭人伝』中の戸数比較から)投馬国の5万戸に対して2万戸では少なすぎる。これも大きな矛盾である。

博多湾勢力は、少なくとも投馬国の5万戸に匹敵するか、これらを上回る人口を有していたと私は見ている。したがって、博多湾は邪馬台国へのルート上にはなく、その他の傍国の一国として紹介されている可能性が極めて高い。

それでは「博多は何という国だったか」については、先に好古都国との見解を提示した。博多が好古都国だとすれば、2万戸の奴国は、博多とは別の所にあったことになる。これもまた奴国=博多説を否定する材料である。

※博多湾には寄港しなかったとするもう一つの理由

魏の使節や調査官が訪れたのは戦時下の倭国だった。国家間の儀礼として使節団は安全第一で、敵の攻撃の危険にさらすわけにはいかない。しかも魏使の来訪は最高機密だから、狗奴国に対しては極秘行動になる。博多湾は当時の国際港ともいえる繁華都市で、色んな人間が出入りしている。ここに上陸すれば間違いなく狗奴国側に情報が伝わる。そうしたことから、あえて人目につきにくい末盧国の海浜集落を寄港地に選んだのではないかと私はみている。

●「港から港へ陸行」の異常さ

これは『倭人伝』の記録が異常というのではなく、わが国における解釈の異常さである。

前原が伊都国でその東にある博多が奴国ということで、わが国では定説化した形になっている。これにつき合って即効のシミュレーションをやる。あなたが当時の中国人使節か船乗りか、あるいは倭人の案内人か荷役夫だったとすれば、次のような行動を選択されるはずである。

・陸路の難行を避けて、壱岐から船で前原の港か博多の港へ直行する。

・末盧国の港に寄港する必要があった場合でも継続して船を使う。

荷物の量や随行員・従者の数も少なくはなかったはずだし、当時の一級道路である水路を使うほうが楽で早いのだから、まともな人なら継続して船を使う。ところが、前原が伊都国で博多が奴国だとする説によると、以下のような支離滅裂な行動をとることになる。

・唐津に上陸して、多くの荷物を担いで行列し、道なき道を東に100里ほど歩く。

・伊都国の港へ行って荷物をひろげて一大率の検察を受ける。

・荷物をまとめて再び東へ100里歩いて奴国の港へ行く。

・そこからさらに東へ100里ほど歩いて不弥国の港へ行く。

・ここで倭船を借用して分乗して、水行合計30日もかけて「どこか」へ向かう。

前原と博多が邪馬台国へ向かう経由ポイントなら、それなりの明確な理由がないかぎり海路を選択したはずである。(糸島半島と唐津は目と鼻の先にある)。もちろん、九州北部や東部沿岸、瀬戸内海・本州、四国の各方面が目的地であれば、壱岐の次の経由地を博多に定めて寄港して、その先も航海を継続したはずである。だが定説は、陸行の理由には言及せず、『倭人伝』のいう東南を間違いとして東へ、港から港へ陸行したとして成り立っているのである。

(呼子からみた前原の方角は東北方角に近くなる。定説では、道なき道を・東北方角へ・港から港へ陸行したとする)。

図

図●陸行一月の異常さ

ここで、従来まで誰一人として明確に説明することのなかった陸行の理由に触れる。

のちほど詳しく触れるが、王都の立地には幾つかの絶対条件がある。その一つが、近海で捕れた海産物が腐らないうちに届く場所であること。もう一つは、一級道路すなわち水路を使うのに便利な場所であることである。便利でなければ王都の繁栄はおぼつかない。支配層の満ち足りた生活も、多くの民衆生活を支える物理条件も満たせない。また、いざという時の国家規模の行動にも不都合が多すぎる。

希望する場所に邪馬台国をもって行くためには「他人ごと」のように何とでもいえるが、読者のあなたが倭国王か卑弥呼の参謀主脳だったとして考えていただけば分かる。内外からの侵攻をも想定した上で、国家の安全と繁栄と政権継続を前提に、「王都をどこにつくるか」と立地選びのシミュレーションをした場合、まさか「陸の孤島」を選ぶことは絶対にないはずである。

それでは、倭国の王都はどんなところにあったのか。

倭国の大乱が勃発して内戦状態と小康状態が長く続いたあと、卑弥呼が女王に立てられる。それまでは100ヵ国ほどあったと思われる倭国が、30ヵ国ほどに整理された形で収束したようである。この時点ではまだ、卑弥呼の女王国と狗奴国との間に紛争はない。むしろ、きわめて友好的な関係にあったものと思われる。合意の上の戦後処理が終わって平和だったのだから、そこから2~30年ほど未来に発生する狗奴国の脅威など夢にも考えずに、王都の建設地が選ばれたものと私はみている。したがって倭国の王都・邪馬台国は、狗奴国との紛争が発生するまでは、海と河川航路を自由に使える、非常に便利な所にあったと私はみている。それが現実でもある。

………ここまで説明したところで初めて、陸行一月という日程説明の異常さに気づく。

●陸行一月の理由

通常であれば、最寄りの港から陸行で30日も要する場所に王都が築かれることはあり得ない。ではこれはどういうことなのだろうか。

『倭人伝』の文脈から判断すると、末盧国に上陸した中国の使節たちは、前人未踏の獣道のような陸路を歩いている。海峡の速戸を越えてきた舟士たちだから、九州北部の沿岸航行を敬遠したとは思えない。もちろん、『倭人伝』は物見遊山や秘湯めぐりの観光案内でもない。この当時、数百人単位の兵士を乗せて海戦をやっていた大国の使節が当事者である。そんな彼らが30日も陸路した動機は何か。判明している事実から測ると、次の二つの理由が複合しているものと思われる。

①軍事的理由:魏の使節や調査官が訪れたのは戦時下の倭国だった。国家間の儀礼としても使節団は安全第一で、敵の奇襲攻撃を避ける必要がある。しかも魏の介入は最高機密だから、狗奴国に対して隠密行動でなければならない。そうした状況を想定したうえで、今まで誰も明確に触れることのなかった陸行の理由を、「戦時下の臨時の陸行」と私はみる。『倭人伝』のいう陸行30日は、そうした状況下では最も合理的なルートだったのである。

②物理的理由:臨時ルートを歩いてみよう。末盧国を唐津あたりとする見解に大きな異論はない。そこで、唐津から先を『倭人伝』従って歩いてみる。山あいの唐津街道を通って東南に500里行くと、当時はこのあたりまで入り組んでいたはずの、有明海北部沿岸に到達する。

ただし、このあたりのどこかに伊都国があったのだろうから、その先の奴国や不弥国がどこにあったとしても、500里も陸行するよりは有明海を船で入ってくるほうが賢明である。だが、有明海を使いたくても使えない事情が横たわっていた。

●狗奴国の制海領域の関係。(狗奴国を南部九州に比定する理由にはのちほど触れるが)地理状況からみて、外海から島原湾を経て有明海へ入る早崎瀬戸は狗奴国の制海権下にあって、この一帯は狗奴国の船団が出没する危険があった。

●有明海特有の現実。遠浅干潟の海は沿岸航行ができない。沿岸航行などをして、潮が引くのにも気づかずモタモタしていると、干潟に取り残されて見苦しい姿をさらすことになる。あとは、満潮になるまでムツゴロウと戯れるしか手がない。

これらの事情から、唐津から西回り海路で有明海に入ってくる方法は使えない。陸行で有明海の北部沿岸に着いて、そこから船で沿岸航行という手段も使えない。どうしても、海路を放棄して臨時の陸路を歩かざるを得なかったのである。

つまり、「狗奴国勢力の脅威を避けて臨時の陸行ルートを30日かけて歩いた」というのが、私の導き出した陸行の理由である。したがって、末盧国の版図の4000戸ほどの海浜集落が臨時の上陸地点であり、臨時の陸路のスタート地点であり、ここから難儀な陸路を歩いたものと判断する。

……これで、末盧国の官が紹介されていなかった理由も自ずと判明したことになる。

テーマ特性上前置きが長くなったが、以上が『倭人伝』解読の必須条件である。次に、これらの条件を踏まえた上で『倭人伝』をひと通り見ていくことにする。