❷景初2年だった証拠

東夷伝自身が判然とできなかった帯方郡太守の着任を、数々の状況証拠から公孫淵討伐の前だったとした。だが、この問題は原典が曖昧にしているだけに、「景初2年か3年か」を決定する決め手にはならない。そこで今度は、『倭人伝』の記録全体が「2年だった」と証言している直接証拠を提示する。

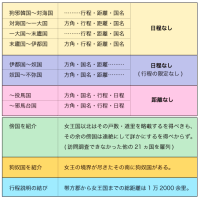

◆倭人伝』の魏と倭国の交流経緯をみると、倭国からの第一回の朝献に関してだけ、異例にも6月・12月と強調して月を書き入れている。これこそまさに、この年の6月が公孫淵討伐の非常事態だったことと、さらには12月には明帝が急病で倒れたたこと。この二つのタイミングに深く関係しているものと思われる。

◆3年説に従って第一回目の朝献が新帝・斉王芳への朝賀訪問だったとすれば、その献上物が第二回目以降のそれに比較すると格段にお粗末すぎる。新帝の即位を祝う朝賀の貢ぎ物とは見えない。これをみただけでも、第一回目は十分な準備ができず、相当に慌てて間に合わせた感がある。

◆明帝は景初2年12月に急病で倒れ、景初3年の正月早々に死去する。明帝のあとを受けた少帝(斉王芳)は、景初3年の年号をそのままに1年間を喪に服すこととして、工事途中だった新宮殿の建設も中止する。かくして斉王芳は、喪中の景初3年は対外的な公務を抑えており、司馬懿に対する報奨や大赦(恩赦)を行なったほかに目立った動きはない。その後斉王芳は、7月になってはじめて朝会(天子と諸臣が朝廷に一堂に会する)に顔を出している。少帝紀いうところでは、これが即位後初の公の顔見せのようである。

◆仮に3年だったとすれば、「明帝の喪中にあった斉王芳が、明帝の年号の景初3年に、朝賀訪問を受けて、その使者に接見した」という理屈になる。威厳と尊厳と儀礼とを重んじる朝廷のあり方からみても、喪に服していた新帝が即位の儀礼もやらないうちに、周辺民族の朝賀訪問といった対外的な場に出ることは断じてあり得ない。

◆卑弥呼の使者が帯方郡の役所を訪れたとき、太守の劉夏は部下に命じて洛陽まで送らせている。遼東はまさに戒厳下である。そこで劉夏は、帯方郡の役人一行であることを明確に示す旗を立てた部下に、護衛と道案内を兼ねて洛陽まで特別に同行させたのではないか。

このあたりまでは『三国志』を見れば容易に気づく。ここからが本番である。書いてあることだけではなく行間のいわんとするところに注意をはらうと、さらに意外な事実が見えてくる。

●正始元年の項について

◆「太守弓遵が建中校尉の梯儁らを遣わして、詔書・印綬を奉じて倭国に詣らせ倭王に拝假す。ならびに詔をもたらし、金帛、錦罽、刀、鏡、采物を賜る」とある。初回の朝献のときは注文製作のため後送りになり、かつ使節が持参して拝假されるべき金印と、同じく拝假されるべき皇帝の詔書を除けば、卒善中郎将の文字を刻んだ既成の銀印を含む明帝の賜りもの一切が難升米たちに委ねられている。

◆詔書の文言を思い出していただきたい。「皆装封して難升米と牛利に付す。還り到らば録受し......」。格違いの詔書と金印は使節が持参するが、ほかの荷物は詔書に従って皇帝の賜りもの一切を難升米たちが持ち帰ったはずなのだが、正始元年にやってきた封爵使節団は、皇帝の詔書と金印を卑弥呼に拝假したあと、併せて(別途に)詔と賜り物をもたらしている。

●正始元年の詔(みことのり)について

◆景初2年説の場合、詔書を書いたばかりの2年12月に危篤状態に陥った明帝には、倭国に詔を残す理由も余裕もない。景初3年説の場合、斉王芳の詔書が3年の12月に書かれたあと、翌年の何月に使節が倭国にやってきたのかは不明だが、詔書を書いて数カ月しか経っていないのに、斉王芳が「別途に・公式発言を・追加する」ことはあり得ない。

◆この記録のいうところは、難升米たちに接見して詔書の文言を述べた人物と、詔と贈り物を別途使節に託した人物は別人だったのである。だからこそ、まずは詔書・印綬を倭王に拝假したそのあとで、「ならびに詔をもたらし、金帛、錦罽、刀、鏡、采物を賜った」と書いているのである。つまり、正始元年にもたらされた詔は新帝の挨拶であり、明帝の詔書と金印とは別に斉王芳が封爵使節に託したものと考えなければならない。

◆このときまさに、卑弥呼は「詔に対する感謝の文書」を帰国する使節に託している。ここでも、使節に詔を託した人物は、故人=詔書の文言を述べた人物とは別人であることが分かる。ではなぜ、詔を使節に託した人物も詔書にしなかったのだろうか。2年説の観点からいえば、この年の使節派遣は、前帝・明帝の約束を遂行することが主目的である。つまりこの場面では新帝・斉王芳が前面に出るところではないし、新旧二人の皇帝の詔書を一緒に届けるのもおかしな話だし、そんな前例もなかったのだろう。(詔といっても軽い口頭伝言ではなく、新帝の封印が押された文書を奉じて厳かに開封し、おもむろに読みあげたものと思われる)。

●正始元年の贈り物について

件の詔書には贈り物の品目が非常に細かく書かれているが、その中には金帛と錦罽が含まれていない。当然ながら金帛、錦罽、刀、鏡、釆物は、難升米たちに委ねられたものとは別に、使節が持参したものとみなさなければならない。すなわち、「詔書と金印は明帝からのものであり」、「詔と金帛と錦罽、刀、鏡、釆物は斉王芳が使節に託した」のである。ここでもまた、倭国の使者が接見したのは明帝であり朝献年は2年だったと、当の『倭人伝』が証言しているのである。

●詔書にない釆物

正始元年の贈り物には、皇帝の詔書にあった「蒨絳、紺青、真珠、鉛丹」が抜けていいた。かと思うと逆に金帛と錦罽、刀、鏡とあって、皇帝の詔書にない釆物が加わっている。ここでいう釆物とは、采色紋様をほどこした衣服または旗をいう。身分や職掌によって紋様は異なるが、旗でいえば龍、亀と蛇、隼などをあしらったものがある。これはチグハグに書いたのではなく、そもそも正始元年に使節が持参した品物は、皇帝の詔書にある品物とは別物だったということである。

●『三国志』魏書・少帝紀の証言

「正始4年12月、倭国が使者を派遣した」。ところが、最もおめでたいはずの「3年説のいう朝賀訪問」を記録していない。ここでもまた、第一回目の朝献が斉王芳の景初3年ではなかったことを『三国志』は証言しているのである。

※「明帝紀の景初2年の項は倭国の朝献のことを記録していない」という指摘もあろう。むろん景初3年の項にも倭国からの朝献の記録はない。先述の通り景初2年は、とくに公孫淵討伐や明帝の急病など大きなでき事が多かった年である。それゆえに、『倭人伝』のほうで(本来は帝紀に入れるべき年月を)6月と12月を強調して書いたものと考えられる。

●景初3年説のギミック

ある景初3年説者は、「正始元年にもたらされた金、帛、錦、罽、刀、鏡、釆物は、皇帝の詔書にある贈り物を省略して書いている」という。要するに、「詔書にある品目を略記したのであり、正始元年に封爵使節が持参したのだ」といいたいらしい。

だが、このときの皇帝の詔書には「これらをみな装封して難升米と牛利に付す(委ねる)」とあり、「彼らが還り到らば、ことごとくを国民に見せ示して......」とある。これらを持ち帰って国民に見せ示すことは、魏が味方についたことを示すデモンストレーションである。また、いち早く持ち帰ることが、難升米たちの使命でもある。したがって、正始元年になって詔書にある贈り物を魏の使節が持参したというのは、歴史判断としても状況判断としても通らない。むろん、「難升米たちは魏の使節に同行帰国した」という詭弁も通らない。

この3年説者が、金帛、錦罽の部分を「金、帛、錦、罽」と寸断しているところに注目していただきたい。(中国の漢籍紹介でも同じような句点をつけているものがある。その不条理をここで分解する)。

帛はもともとは絹織物の生地をいうのだが、時代的にも絹以外の麻や葛糸からつくった生地もあって、ただの帛では素材の判別がつかない。従って『三国志』も、絹生地ならば絹、絹帛といった書き方をしている。罽とは毛織り物(絨毯)の総称である。帛にも罽にも錦にも、組み合わせる素材や柄などに違いがある。ただの帛、錦、罽ではそれが分からない。だからなお、どんな色や紋様なのかを書かなければ分からない。事実、皇帝が贈ったのは絳地交龍の錦、紺地句紋の錦といったように、地色から模様に至るまでが明確に書かれている。その倍々返しの下賜品目を見てみよう。

・倭国には、絳地交龍の錦、絳地縐粟の罽十張、蒨絳五十匹、紺青五十匹。

・卑弥呼には、紺地句紋の錦3匹、細斑の華罽5張、白絹50匹、金8両、5尺刀二振り、銅鏡100枚、真珠と鉛丹おのおの50斤。

この品目序列をみると、決していい加減な序列で書かれているのではなく、貴重なもの高価なものから順に書いている。たとえば、卑弥呼の朝献に応えて賜られた品目のトップにある絳地交龍錦。これはたぶん、赤地の龍がからみ合った錦の図柄の正装礼服(袞竜衣)だろう。この絳地交龍の錦は、王朝ご用達の品目の中でも格が違っている。金8両では絶対に手に入らなかったろうし、白絹50匹とは比較すべくもなかったろうことは簡単に推察できる。

中国・浙江大学日本文化研究所は、金帛と錦罽について以下のように注釈している。

・金帛:黃金和絲綢。(黄金と糸をからめた織物)。

『三国志·魏書』賜権金帛、車馬、衣裘、帷帳、妻妾。(権に金帛、車馬、衣裘、帷帳、妻妾を賜る)。

黄初3年のこと、孫権が魏の大将軍として夷陵で劉備軍を破ったのだが、その報償として文帝(曹丕)が孫権に金帛を賜っている。※衣裘は毛皮の衣

・錦罽:絲織品和毛絲品。(糸織り品と毛糸品)。

ここでも、金帛、錦罽という成立単語だったことが分かる。

以上の検証から次のように結論づけて、私は景初2年説を採るものとする。

・卑弥呼の使者に接見したのも詔書の文言を述べたのも明帝であり、卑弥呼が最初に朝献した年は景初2年である。

・正始元年の金帛、錦罽以下の贈り物は、明帝の金印・詔書とは別途に、斉王芳が自分の詔とあわせて使節に委ねたものである。

そもそも、「魏の明帝の景初三年に少帝(斉王芳)に朝献」、あるいは「喪中の新帝に表敬朝献」とは、歴史事実・歴史考察とはほど遠いようである。

❸景初2年の緊迫外交をシミュレーション

ここで、3年説の影で語られることのなかった、景初2年の緊迫外交をシミュレーションする。

●緊急時の倭人の行動

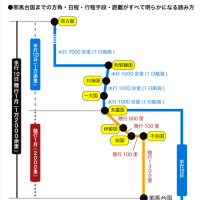

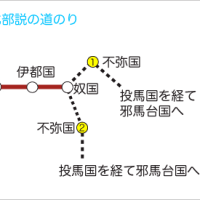

司馬懿の公孫淵討伐作戦行動は、当時の東夷諸国にとって最大の国際問題であり、最大の関心事だった。司馬懿軍の動向情報を倭人はどうやって入手したのだろうか。帯方郡と楽浪郡の二郡を平定した以降は、逐一、両郡に情報がもたらされていたはずだから、おそらくは現地の倭人が入手したものと思われる。

次に考えなければならないのは情報伝達のスピードである。重大な動向情報だからして、客観的歴史観としては最短・最速でとどいたとみなければならない。手漕ぎ船による朝鮮半島から九州への海峡横断には、緊急時にその気になれば1~2日あれば足りる。私が子ども時分の九州では、朝鮮半島(韓国)からの密航がかなりの頻度であった。そんなある時、伝馬船の船底に10数人を寝そびらせて密航しようとして、九州北部の海岸に上陸する水際で摘発されたことがあった。私の記憶では、ほとんど飲まず食わずでやってきたということだった。

最後に残る問題が倭人使者の動作形態である。古代のヨーロッパで、42キロほどを単独マラソンして息絶えた伝令の場合や、司馬懿の4万もの大軍の継続行軍とは違って、緊急時の連絡は駅伝になる。もちろん昼夜を問わないから、情報伝達のスピードも、非常に迅速だったと考えるのが妥当なところだろう。

いずれにしても、帯方郡での情報把握から倭国へ伝わるまでに数カ月要するとか、朝献準備に数カ月要したとか、使者が帯方郡に到着するまで数カ月要したとか。こうした時代と当事者の過小評価論は、古代史研究全体が未熟だった時代においては一部では通用したのかも知れないが、もはや、現実的臨場感の欠落したつくり話でしかない。

●公孫氏と倭国の接点の可能性はない

さて、景初2年といえば魏の建国から18年目にあたる。天子への朝献の習わしからは建国から間もないうちに実行するのが常識である。なのになぜ、倭国は18年も経ってから思い出したように朝献したのだろうか。この空白こそ、『三国志・魏書』が『公孫度伝』という独立した伝を立てて、「その出処進退は天子のようだった」と書いた公孫度から淵に至るまで、親子3代にわたって王国づくりの野望を抱き続けた公孫氏が、半世紀近くにわたって倭国と中国との通交を阻害していたことを物語る。

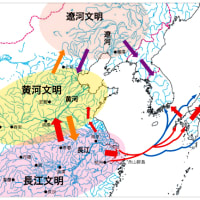

武力がものをいう時代の国際交流は、安全保障と紛争回避の見地からも、近隣勢力やより強力な国家と親密にするのが常道になる。したがって当然といえば当然なのだが、当時の倭国は中国だけではなく、朝鮮半島の馬韓・弁韓・辰韓の三韓とも交流していたことを『倭人伝』が告げている。

中原への朝献には、どうしても朝鮮半島と遼東半島の沿岸を通らざるを得ない。補給・緊急避難・休養などの目的で寄港する必要があることからも、半島勢力と友好関係を保たなければならない。そうした中で、公孫氏の遼東を通過して中原へ向かうことは、歴史が告げる通り不可能だったようである。ただし、信頼のおけるオフィシャル記録のいうところでは、倭国と公孫氏との接点はどこにも見られない。

2世紀末の倭国の大乱は後漢末の動乱発生と時を同じくしており、公孫度が遼東郡太守に就いた時期(189年)とも重なる。だが私は、倭国の大乱に着任早々の公孫度が何がしかの影響を与えたとはみていない。確かに公孫度は、周辺異民族にしばしばちょっかいを出している。そんな彼の天子気分をくすぐる周辺民族といえば、やはり高句麗など東北アジアの一部部族と韓人、濊人だろう。このように、彼らの意識下にあるのは中原と近隣の異民族であり、関係のあった海外といえば呉だけで、公孫氏と倭国に関する記録はまったくない。

①倭国の朝貢対象はあくまでも中原の正統王朝であって、中原が定まらない間は50年、130年と殻を閉じた貝のように中国とは接触をしていない。

②火事場泥棒みたいな郡太守にへり下って接触するといった、日和見乞食みたいなことはしていない。

③(景初年間のこと)魏政府は公孫淵が呉と魏に二股をかけていることを察知していてなお、淵の持節と太守の地位はそのままに大司馬・楽浪侯を追封すべく、使節団を遼東に赴かせた。この時の封爵使節団は、偵察だけではなく公孫淵の拘束か暗殺をも狙っていたとみえて、選り抜きの猛者メンバーで構成されていた。財政報告のために洛陽に出向いていた公孫淵の計吏(会計担当官吏)が、封爵使節団よりも一足早く遼東に帰還してこのことを淵に報告した。

公孫淵は、実際には洛陽の官庁(魏朝)に財政報告をしていた身分である。要するに公孫氏親子は、近隣の異民族に対して勝手に王を自称して大きな顔する一方で、自他ともに認める中原王朝下の一太守に過ぎない。

④『漢書』王莽伝によると、王莽が安漢公として平帝から九錫を受けたが、この時に彼を補佐する官吏(宗官、祝官、卜官、史官、家令丞各一人)が割り当てられている。天子が封拝と同時に与えるさまざまな物や人材の中に、祭祀や占いを司る官吏とともに史官が割り当てられている。

当然ながら公孫氏にも、中原王朝が割り当てた史官が張り付いている。史官は誰の干渉も受けない立場で、事実を事実としてクールに書き留める。だからこそ、公孫度が「私は遼東王だ」といって、印綬を武器庫にしまい込んだという話も、その後は天子然とした立ち居振る舞いをしたことも歴史書に書き残されることになっている。その史官も歴史書も、公孫氏勢力が海を渡って倭国に派兵したとも倭人が接触したとも一切書いてはいない。接触があれば、公孫氏の親子の性格からして、それこそ自慢げに誇張して上表して中原に報告していたことだろう。

くり返しになるが、そもそも倭人の外交対象は1世紀から一貫して中原王朝である。火事場泥棒のような太守あがりの自称燕王を相手にするよりも、鎖国状態で籠っていたほうがましなのである。(事実、中原が定まらなかった期間は、呉・魏・公孫氏ともコンタクトしていないし、晋以降の混乱期も中国とはコンタクトしていない)。また、実際に外交通交のあった時代の歴史書『宋書』『隋書』をみても、日和見乞食のような言動はしていない。そこに、私は倭人の誇りをみる。

●公孫氏の残党が海を渡って逃れた可能性はない

司馬懿が公孫淵を討伐したとき「公孫氏の残党あるいは敗残・逃亡の将兵らが列島に逃れたのではないか」という意見もある。だが『晋書』宣帝紀が、そうした可能性がゼロだったことを証言している。

公孫淵軍は司馬懿の作戦通り遼水から撤退して襄平に立てこもり、魏軍によって完全に包囲されてしまう。このとき長雨で濁流にみまわれ、平地は数尺もの水で溢れた。城中の公孫淵軍は洪水を良いことに安心しきっていて、まだまだ、薪を切り出したり牛馬を飼い養ったりのんびりしていた。逃亡しようという将兵はいなかったし、いたところで魏軍の包囲網を突破することは不可能だった。かくして公孫淵軍は、城を脱出するほどの切迫した自覚がないうちに攻め滅ぼされている。

その後の司馬懿の公孫氏勢力誅滅処分は徹底しており、公孫氏の一族郎党を皆殺しにし、公孫淵が任命した公卿以下の諸官を誅殺し、2000人あまりの諸将を死罪にした。さらに、襄平城中の住民のうち15歳以上の男子7000人あまりを皆殺しにしている。

こうした歴史書の証言によれば、公孫氏一族やその勢力の残党あるいは敗残・逃亡の将兵らが、わずかでも㐮平から逃れ出た可能性はない。

東夷伝自身が判然とできなかった帯方郡太守の着任を、数々の状況証拠から公孫淵討伐の前だったとした。だが、この問題は原典が曖昧にしているだけに、「景初2年か3年か」を決定する決め手にはならない。そこで今度は、『倭人伝』の記録全体が「2年だった」と証言している直接証拠を提示する。

◆倭人伝』の魏と倭国の交流経緯をみると、倭国からの第一回の朝献に関してだけ、異例にも6月・12月と強調して月を書き入れている。これこそまさに、この年の6月が公孫淵討伐の非常事態だったことと、さらには12月には明帝が急病で倒れたたこと。この二つのタイミングに深く関係しているものと思われる。

◆3年説に従って第一回目の朝献が新帝・斉王芳への朝賀訪問だったとすれば、その献上物が第二回目以降のそれに比較すると格段にお粗末すぎる。新帝の即位を祝う朝賀の貢ぎ物とは見えない。これをみただけでも、第一回目は十分な準備ができず、相当に慌てて間に合わせた感がある。

◆明帝は景初2年12月に急病で倒れ、景初3年の正月早々に死去する。明帝のあとを受けた少帝(斉王芳)は、景初3年の年号をそのままに1年間を喪に服すこととして、工事途中だった新宮殿の建設も中止する。かくして斉王芳は、喪中の景初3年は対外的な公務を抑えており、司馬懿に対する報奨や大赦(恩赦)を行なったほかに目立った動きはない。その後斉王芳は、7月になってはじめて朝会(天子と諸臣が朝廷に一堂に会する)に顔を出している。少帝紀いうところでは、これが即位後初の公の顔見せのようである。

◆仮に3年だったとすれば、「明帝の喪中にあった斉王芳が、明帝の年号の景初3年に、朝賀訪問を受けて、その使者に接見した」という理屈になる。威厳と尊厳と儀礼とを重んじる朝廷のあり方からみても、喪に服していた新帝が即位の儀礼もやらないうちに、周辺民族の朝賀訪問といった対外的な場に出ることは断じてあり得ない。

◆卑弥呼の使者が帯方郡の役所を訪れたとき、太守の劉夏は部下に命じて洛陽まで送らせている。遼東はまさに戒厳下である。そこで劉夏は、帯方郡の役人一行であることを明確に示す旗を立てた部下に、護衛と道案内を兼ねて洛陽まで特別に同行させたのではないか。

このあたりまでは『三国志』を見れば容易に気づく。ここからが本番である。書いてあることだけではなく行間のいわんとするところに注意をはらうと、さらに意外な事実が見えてくる。

●正始元年の項について

◆「太守弓遵が建中校尉の梯儁らを遣わして、詔書・印綬を奉じて倭国に詣らせ倭王に拝假す。ならびに詔をもたらし、金帛、錦罽、刀、鏡、采物を賜る」とある。初回の朝献のときは注文製作のため後送りになり、かつ使節が持参して拝假されるべき金印と、同じく拝假されるべき皇帝の詔書を除けば、卒善中郎将の文字を刻んだ既成の銀印を含む明帝の賜りもの一切が難升米たちに委ねられている。

◆詔書の文言を思い出していただきたい。「皆装封して難升米と牛利に付す。還り到らば録受し......」。格違いの詔書と金印は使節が持参するが、ほかの荷物は詔書に従って皇帝の賜りもの一切を難升米たちが持ち帰ったはずなのだが、正始元年にやってきた封爵使節団は、皇帝の詔書と金印を卑弥呼に拝假したあと、併せて(別途に)詔と賜り物をもたらしている。

●正始元年の詔(みことのり)について

◆景初2年説の場合、詔書を書いたばかりの2年12月に危篤状態に陥った明帝には、倭国に詔を残す理由も余裕もない。景初3年説の場合、斉王芳の詔書が3年の12月に書かれたあと、翌年の何月に使節が倭国にやってきたのかは不明だが、詔書を書いて数カ月しか経っていないのに、斉王芳が「別途に・公式発言を・追加する」ことはあり得ない。

◆この記録のいうところは、難升米たちに接見して詔書の文言を述べた人物と、詔と贈り物を別途使節に託した人物は別人だったのである。だからこそ、まずは詔書・印綬を倭王に拝假したそのあとで、「ならびに詔をもたらし、金帛、錦罽、刀、鏡、采物を賜った」と書いているのである。つまり、正始元年にもたらされた詔は新帝の挨拶であり、明帝の詔書と金印とは別に斉王芳が封爵使節に託したものと考えなければならない。

◆このときまさに、卑弥呼は「詔に対する感謝の文書」を帰国する使節に託している。ここでも、使節に詔を託した人物は、故人=詔書の文言を述べた人物とは別人であることが分かる。ではなぜ、詔を使節に託した人物も詔書にしなかったのだろうか。2年説の観点からいえば、この年の使節派遣は、前帝・明帝の約束を遂行することが主目的である。つまりこの場面では新帝・斉王芳が前面に出るところではないし、新旧二人の皇帝の詔書を一緒に届けるのもおかしな話だし、そんな前例もなかったのだろう。(詔といっても軽い口頭伝言ではなく、新帝の封印が押された文書を奉じて厳かに開封し、おもむろに読みあげたものと思われる)。

●正始元年の贈り物について

件の詔書には贈り物の品目が非常に細かく書かれているが、その中には金帛と錦罽が含まれていない。当然ながら金帛、錦罽、刀、鏡、釆物は、難升米たちに委ねられたものとは別に、使節が持参したものとみなさなければならない。すなわち、「詔書と金印は明帝からのものであり」、「詔と金帛と錦罽、刀、鏡、釆物は斉王芳が使節に託した」のである。ここでもまた、倭国の使者が接見したのは明帝であり朝献年は2年だったと、当の『倭人伝』が証言しているのである。

●詔書にない釆物

正始元年の贈り物には、皇帝の詔書にあった「蒨絳、紺青、真珠、鉛丹」が抜けていいた。かと思うと逆に金帛と錦罽、刀、鏡とあって、皇帝の詔書にない釆物が加わっている。ここでいう釆物とは、采色紋様をほどこした衣服または旗をいう。身分や職掌によって紋様は異なるが、旗でいえば龍、亀と蛇、隼などをあしらったものがある。これはチグハグに書いたのではなく、そもそも正始元年に使節が持参した品物は、皇帝の詔書にある品物とは別物だったということである。

●『三国志』魏書・少帝紀の証言

「正始4年12月、倭国が使者を派遣した」。ところが、最もおめでたいはずの「3年説のいう朝賀訪問」を記録していない。ここでもまた、第一回目の朝献が斉王芳の景初3年ではなかったことを『三国志』は証言しているのである。

※「明帝紀の景初2年の項は倭国の朝献のことを記録していない」という指摘もあろう。むろん景初3年の項にも倭国からの朝献の記録はない。先述の通り景初2年は、とくに公孫淵討伐や明帝の急病など大きなでき事が多かった年である。それゆえに、『倭人伝』のほうで(本来は帝紀に入れるべき年月を)6月と12月を強調して書いたものと考えられる。

●景初3年説のギミック

ある景初3年説者は、「正始元年にもたらされた金、帛、錦、罽、刀、鏡、釆物は、皇帝の詔書にある贈り物を省略して書いている」という。要するに、「詔書にある品目を略記したのであり、正始元年に封爵使節が持参したのだ」といいたいらしい。

だが、このときの皇帝の詔書には「これらをみな装封して難升米と牛利に付す(委ねる)」とあり、「彼らが還り到らば、ことごとくを国民に見せ示して......」とある。これらを持ち帰って国民に見せ示すことは、魏が味方についたことを示すデモンストレーションである。また、いち早く持ち帰ることが、難升米たちの使命でもある。したがって、正始元年になって詔書にある贈り物を魏の使節が持参したというのは、歴史判断としても状況判断としても通らない。むろん、「難升米たちは魏の使節に同行帰国した」という詭弁も通らない。

この3年説者が、金帛、錦罽の部分を「金、帛、錦、罽」と寸断しているところに注目していただきたい。(中国の漢籍紹介でも同じような句点をつけているものがある。その不条理をここで分解する)。

帛はもともとは絹織物の生地をいうのだが、時代的にも絹以外の麻や葛糸からつくった生地もあって、ただの帛では素材の判別がつかない。従って『三国志』も、絹生地ならば絹、絹帛といった書き方をしている。罽とは毛織り物(絨毯)の総称である。帛にも罽にも錦にも、組み合わせる素材や柄などに違いがある。ただの帛、錦、罽ではそれが分からない。だからなお、どんな色や紋様なのかを書かなければ分からない。事実、皇帝が贈ったのは絳地交龍の錦、紺地句紋の錦といったように、地色から模様に至るまでが明確に書かれている。その倍々返しの下賜品目を見てみよう。

・倭国には、絳地交龍の錦、絳地縐粟の罽十張、蒨絳五十匹、紺青五十匹。

・卑弥呼には、紺地句紋の錦3匹、細斑の華罽5張、白絹50匹、金8両、5尺刀二振り、銅鏡100枚、真珠と鉛丹おのおの50斤。

この品目序列をみると、決していい加減な序列で書かれているのではなく、貴重なもの高価なものから順に書いている。たとえば、卑弥呼の朝献に応えて賜られた品目のトップにある絳地交龍錦。これはたぶん、赤地の龍がからみ合った錦の図柄の正装礼服(袞竜衣)だろう。この絳地交龍の錦は、王朝ご用達の品目の中でも格が違っている。金8両では絶対に手に入らなかったろうし、白絹50匹とは比較すべくもなかったろうことは簡単に推察できる。

中国・浙江大学日本文化研究所は、金帛と錦罽について以下のように注釈している。

・金帛:黃金和絲綢。(黄金と糸をからめた織物)。

『三国志·魏書』賜権金帛、車馬、衣裘、帷帳、妻妾。(権に金帛、車馬、衣裘、帷帳、妻妾を賜る)。

黄初3年のこと、孫権が魏の大将軍として夷陵で劉備軍を破ったのだが、その報償として文帝(曹丕)が孫権に金帛を賜っている。※衣裘は毛皮の衣

・錦罽:絲織品和毛絲品。(糸織り品と毛糸品)。

ここでも、金帛、錦罽という成立単語だったことが分かる。

以上の検証から次のように結論づけて、私は景初2年説を採るものとする。

・卑弥呼の使者に接見したのも詔書の文言を述べたのも明帝であり、卑弥呼が最初に朝献した年は景初2年である。

・正始元年の金帛、錦罽以下の贈り物は、明帝の金印・詔書とは別途に、斉王芳が自分の詔とあわせて使節に委ねたものである。

そもそも、「魏の明帝の景初三年に少帝(斉王芳)に朝献」、あるいは「喪中の新帝に表敬朝献」とは、歴史事実・歴史考察とはほど遠いようである。

❸景初2年の緊迫外交をシミュレーション

ここで、3年説の影で語られることのなかった、景初2年の緊迫外交をシミュレーションする。

●緊急時の倭人の行動

司馬懿の公孫淵討伐作戦行動は、当時の東夷諸国にとって最大の国際問題であり、最大の関心事だった。司馬懿軍の動向情報を倭人はどうやって入手したのだろうか。帯方郡と楽浪郡の二郡を平定した以降は、逐一、両郡に情報がもたらされていたはずだから、おそらくは現地の倭人が入手したものと思われる。

次に考えなければならないのは情報伝達のスピードである。重大な動向情報だからして、客観的歴史観としては最短・最速でとどいたとみなければならない。手漕ぎ船による朝鮮半島から九州への海峡横断には、緊急時にその気になれば1~2日あれば足りる。私が子ども時分の九州では、朝鮮半島(韓国)からの密航がかなりの頻度であった。そんなある時、伝馬船の船底に10数人を寝そびらせて密航しようとして、九州北部の海岸に上陸する水際で摘発されたことがあった。私の記憶では、ほとんど飲まず食わずでやってきたということだった。

最後に残る問題が倭人使者の動作形態である。古代のヨーロッパで、42キロほどを単独マラソンして息絶えた伝令の場合や、司馬懿の4万もの大軍の継続行軍とは違って、緊急時の連絡は駅伝になる。もちろん昼夜を問わないから、情報伝達のスピードも、非常に迅速だったと考えるのが妥当なところだろう。

いずれにしても、帯方郡での情報把握から倭国へ伝わるまでに数カ月要するとか、朝献準備に数カ月要したとか、使者が帯方郡に到着するまで数カ月要したとか。こうした時代と当事者の過小評価論は、古代史研究全体が未熟だった時代においては一部では通用したのかも知れないが、もはや、現実的臨場感の欠落したつくり話でしかない。

●公孫氏と倭国の接点の可能性はない

さて、景初2年といえば魏の建国から18年目にあたる。天子への朝献の習わしからは建国から間もないうちに実行するのが常識である。なのになぜ、倭国は18年も経ってから思い出したように朝献したのだろうか。この空白こそ、『三国志・魏書』が『公孫度伝』という独立した伝を立てて、「その出処進退は天子のようだった」と書いた公孫度から淵に至るまで、親子3代にわたって王国づくりの野望を抱き続けた公孫氏が、半世紀近くにわたって倭国と中国との通交を阻害していたことを物語る。

武力がものをいう時代の国際交流は、安全保障と紛争回避の見地からも、近隣勢力やより強力な国家と親密にするのが常道になる。したがって当然といえば当然なのだが、当時の倭国は中国だけではなく、朝鮮半島の馬韓・弁韓・辰韓の三韓とも交流していたことを『倭人伝』が告げている。

中原への朝献には、どうしても朝鮮半島と遼東半島の沿岸を通らざるを得ない。補給・緊急避難・休養などの目的で寄港する必要があることからも、半島勢力と友好関係を保たなければならない。そうした中で、公孫氏の遼東を通過して中原へ向かうことは、歴史が告げる通り不可能だったようである。ただし、信頼のおけるオフィシャル記録のいうところでは、倭国と公孫氏との接点はどこにも見られない。

2世紀末の倭国の大乱は後漢末の動乱発生と時を同じくしており、公孫度が遼東郡太守に就いた時期(189年)とも重なる。だが私は、倭国の大乱に着任早々の公孫度が何がしかの影響を与えたとはみていない。確かに公孫度は、周辺異民族にしばしばちょっかいを出している。そんな彼の天子気分をくすぐる周辺民族といえば、やはり高句麗など東北アジアの一部部族と韓人、濊人だろう。このように、彼らの意識下にあるのは中原と近隣の異民族であり、関係のあった海外といえば呉だけで、公孫氏と倭国に関する記録はまったくない。

①倭国の朝貢対象はあくまでも中原の正統王朝であって、中原が定まらない間は50年、130年と殻を閉じた貝のように中国とは接触をしていない。

②火事場泥棒みたいな郡太守にへり下って接触するといった、日和見乞食みたいなことはしていない。

③(景初年間のこと)魏政府は公孫淵が呉と魏に二股をかけていることを察知していてなお、淵の持節と太守の地位はそのままに大司馬・楽浪侯を追封すべく、使節団を遼東に赴かせた。この時の封爵使節団は、偵察だけではなく公孫淵の拘束か暗殺をも狙っていたとみえて、選り抜きの猛者メンバーで構成されていた。財政報告のために洛陽に出向いていた公孫淵の計吏(会計担当官吏)が、封爵使節団よりも一足早く遼東に帰還してこのことを淵に報告した。

公孫淵は、実際には洛陽の官庁(魏朝)に財政報告をしていた身分である。要するに公孫氏親子は、近隣の異民族に対して勝手に王を自称して大きな顔する一方で、自他ともに認める中原王朝下の一太守に過ぎない。

④『漢書』王莽伝によると、王莽が安漢公として平帝から九錫を受けたが、この時に彼を補佐する官吏(宗官、祝官、卜官、史官、家令丞各一人)が割り当てられている。天子が封拝と同時に与えるさまざまな物や人材の中に、祭祀や占いを司る官吏とともに史官が割り当てられている。

当然ながら公孫氏にも、中原王朝が割り当てた史官が張り付いている。史官は誰の干渉も受けない立場で、事実を事実としてクールに書き留める。だからこそ、公孫度が「私は遼東王だ」といって、印綬を武器庫にしまい込んだという話も、その後は天子然とした立ち居振る舞いをしたことも歴史書に書き残されることになっている。その史官も歴史書も、公孫氏勢力が海を渡って倭国に派兵したとも倭人が接触したとも一切書いてはいない。接触があれば、公孫氏の親子の性格からして、それこそ自慢げに誇張して上表して中原に報告していたことだろう。

くり返しになるが、そもそも倭人の外交対象は1世紀から一貫して中原王朝である。火事場泥棒のような太守あがりの自称燕王を相手にするよりも、鎖国状態で籠っていたほうがましなのである。(事実、中原が定まらなかった期間は、呉・魏・公孫氏ともコンタクトしていないし、晋以降の混乱期も中国とはコンタクトしていない)。また、実際に外交通交のあった時代の歴史書『宋書』『隋書』をみても、日和見乞食のような言動はしていない。そこに、私は倭人の誇りをみる。

●公孫氏の残党が海を渡って逃れた可能性はない

司馬懿が公孫淵を討伐したとき「公孫氏の残党あるいは敗残・逃亡の将兵らが列島に逃れたのではないか」という意見もある。だが『晋書』宣帝紀が、そうした可能性がゼロだったことを証言している。

公孫淵軍は司馬懿の作戦通り遼水から撤退して襄平に立てこもり、魏軍によって完全に包囲されてしまう。このとき長雨で濁流にみまわれ、平地は数尺もの水で溢れた。城中の公孫淵軍は洪水を良いことに安心しきっていて、まだまだ、薪を切り出したり牛馬を飼い養ったりのんびりしていた。逃亡しようという将兵はいなかったし、いたところで魏軍の包囲網を突破することは不可能だった。かくして公孫淵軍は、城を脱出するほどの切迫した自覚がないうちに攻め滅ぼされている。

その後の司馬懿の公孫氏勢力誅滅処分は徹底しており、公孫氏の一族郎党を皆殺しにし、公孫淵が任命した公卿以下の諸官を誅殺し、2000人あまりの諸将を死罪にした。さらに、襄平城中の住民のうち15歳以上の男子7000人あまりを皆殺しにしている。

こうした歴史書の証言によれば、公孫氏一族やその勢力の残党あるいは敗残・逃亡の将兵らが、わずかでも㐮平から逃れ出た可能性はない。