前回の記事の段階では、私はまだ第1巻を読んでいませんでしたが、そこで浮かんだ世界設定についての諸々の疑問のいくつかは第1巻で解消されていました。いかにも普通の海洋冒険もののような出だしから、徐々に我々の実世界との違いが明らかになっていくという進行です。

さて前回は「竜が人を乗せて戦う」としか書きませんでしたが、これが従来にないような発想で、大型のドラゴンに数十人にもおよぶクルー(乗組員)が乗り込み、爆弾で地上を攻撃したり、銃撃戦を行ったりという、まさに生ける空中戦艦の戦いになっています。さらには空中で敵の空中戦艦、大型ドラゴンにクルーが切り込みをかけるという、当時の海戦と似たような戦いが展開されます。人が乗るためにハーネス(Harness)と呼ばれるおそらくはベルト状の物がドラゴンに装着され、そこに搭乗ベルトという物で人を繋いだり、荷物や人が入り込めるテントを結合したりします。搭乗ベルトにはカラビナ(Karabiner,Carabiner)と呼ばれるリング状の着脱器具が取り付けてあり、瞬時にハーネスに結合できるようになっています。登山やロッククライミング用にも、同じ名前の器具があるようです。

一人しか乗れないような小型ドラゴンでは、まさしく馬のハーネスのような感じなのでしょうが、いずれにせよ、装着具合などが悪いと擦りむくなどの不具合もあるようです。これはたぶん実在の馬のハーネスでも同じなのでしょうね。

かくて敵のドラゴンに切り込んだ際にも、そのドラゴンのハーネスを頼りに移動して戦うのですが、まかり間違うとおっこちて、船から海に落ちる場合よりも遥かに命がけです。直接死ぬ場面は見なくて済むからよいものの、戦闘場面では多くの戦士たちが容赦なく重力の餌食になります。

ドラゴンの首は長くて体中を自分で舐めることもできるらしいのですが、1)飛びながらそんな器用なことは難しい、2)カラビナで固定された人間を簡単には振り落とせないし、間違って味方を落とすのも拙い、3)剣や銃で反撃されれば傷つく、といった理由で、乗り込んだ敵の人間への対処は味方のクルーに頼ることになります。

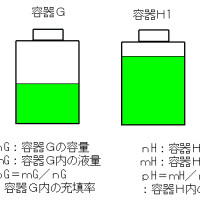

さて、このような巨大生物が空を飛ぶなんて物理法則に反しているようにも見えますが、さすがにニュートン力学が確立している時代の科学者達はその秘密の一端を突き止めていました。詳しいことが第1巻下巻の巻末付録に、英国のドラゴン学の権威であるエドワード・ハウ卿の講演録として書かれています。ドラゴンは体内に水素を蓄えた浮き袋を持つと、あのキュヴィエ大先生(1769/08/23-1832/05/13)[*1]が研究報告を出していたのです。

なお水素とは「我が国(英国)の著名な科学者キャヴェンディッシュ」が1766年に発見を報告したものですが、発見当時はフロギストン説全盛期でキャヴェンディッシュは発見した気体をフロギストンと考えていました。本物語の時代の1800年前後では既にフロギストン説はラボアジェの酸素説に主流学説の座を譲っていました。

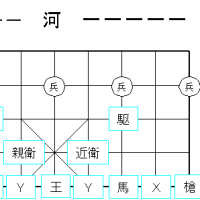

この付録によれば、英国産の中では最大級の種であるリーガル・コッパー種の平均で体重10トンほど、と従来は言われていたのですが、これは浮き袋の浮力で減ってしまった値であり、実際は30トン近くで大きな個体では50トンを下らないと推定されています。でも10トン分は翼で浮かばせなきゃいけないわけで、まだまだ難しいようにも見えるんですが・・。本ブログ「架空の盤上ゲーム:『亡びの国の征服者』より」(2022/07/23)でも紹介した『亡びの国の征服者』Ref-2)の王鷲(おうわし)とは大違いです。なお日経サイエンス(2021/08)の空飛ぶドラゴンの解剖学の記載だと、空飛ぶ馬と言えるヒッポグリフ(hippogriff)の形態が本物語のドラゴンにぴったりのようです。翼も含めれば6本脚になりますが、やはり第1巻下巻の巻末のスケッチとも一致します。なお「東洋の竜はヘビのような体なので翼での飛行をさせるのが難しく、体の皮膜で飛行させるようにした」といのうが日経サイエンスの記事の言葉ですが、本物語ではヘビのようなドラゴンはたぶん登場しないでしょう。登場したとしてもテメレア達とは完全に別の動物ですね。

さてドラゴンの成長はすごく速くて、孵化してしばらくは食っちゃ寝てる生活でどんどん大きくなり、ローレンスを乗せて初めて他の竜(伝令竜)と出会った場面では「卵から孵って3週間と5日」。訓練のために航空隊基地に到着した時には「体重はおよそ9トン、孵化してからほぼ6週間」。その後1ヶ月半の訓練後に編隊での飛行訓練に入るのですが、しばらくして成熟の徴(しるし)である巻きひげが生えます。つまり孵化後4-5ヶ月で人間で言えば12-3歳くらいに達したことになります。訓練を終えて体も成長し、本格的に戦争参加のために海軍を訪れた時には孵化後8ヶ月でした。

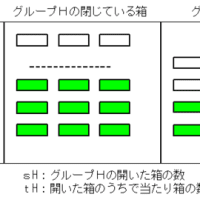

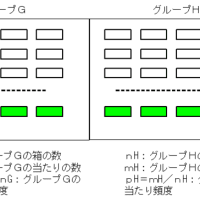

ハウ卿によれば、親が産卵してから孵化までは「平均は20ヶ月、10年かけて卵の中で生育する種もいる」とのことなので卵の中での時間の方が孵化から成熟までよりも長い。それでいて寿命は300年近い。どれくらい高齢まで繁殖可能なのかは不明ですが、産卵数はかなり少なくても生き残れそうです。繁殖はともかくとして、経験を深める時間は十二分にありますね。そうなると担い手が老齢で亡くなるとか仕事に耐えられなくなったらどうなるのかですが、新たな担い手として元担い手に近しい者、例えば子などがなってくれるとドラゴンもハッピーということのようです。

こんな長寿の賢い生き物がいたら人の歴史にも大きな影響が出そうに思えますが、実際に中国のとある王朝の起源や、日本のあの大事件などに伝説の竜が関わっていたなどという話が伝わっていました。にも関わらず、この物語の時点までは我々の史実と大きな違いは生じてはいないのですが、これから先はわかりません。ナポレオン戦争の行方も、英国の国情も、ひいてはアジアの植民地化の歴史もどうなることでしょうか?

また、ドラゴンという生物にもまだまだ色々な謎があるようですが、それはまた今後の展開に待ちましょう。

----------------------

Ref-1)

a)『テメレア戦記1 気高き王家の翼 上』静山社( 2021/12/07) ;ISBN13: 9784863896406、から始まり、『テメレア戦記5 鷲の勝利 下』静山社(2022/08/09) ;ISBN13:9784863896499、まで出版中。電子版も出ている。

b) 作者のサイトでの作品紹介

c) 作者の紹介

Ref-2) 不手折家『亡びの国の征服者 1 ~魔王は世界を征服するようです~ (オーバーラップノベルス)』オーバーラップ (2020/04/25)

----------------------

*1) 本ブログの「名探偵デュパンの時代--(4)」(2017/04/08)も参照。

さて前回は「竜が人を乗せて戦う」としか書きませんでしたが、これが従来にないような発想で、大型のドラゴンに数十人にもおよぶクルー(乗組員)が乗り込み、爆弾で地上を攻撃したり、銃撃戦を行ったりという、まさに生ける空中戦艦の戦いになっています。さらには空中で敵の空中戦艦、大型ドラゴンにクルーが切り込みをかけるという、当時の海戦と似たような戦いが展開されます。人が乗るためにハーネス(Harness)と呼ばれるおそらくはベルト状の物がドラゴンに装着され、そこに搭乗ベルトという物で人を繋いだり、荷物や人が入り込めるテントを結合したりします。搭乗ベルトにはカラビナ(Karabiner,Carabiner)と呼ばれるリング状の着脱器具が取り付けてあり、瞬時にハーネスに結合できるようになっています。登山やロッククライミング用にも、同じ名前の器具があるようです。

一人しか乗れないような小型ドラゴンでは、まさしく馬のハーネスのような感じなのでしょうが、いずれにせよ、装着具合などが悪いと擦りむくなどの不具合もあるようです。これはたぶん実在の馬のハーネスでも同じなのでしょうね。

かくて敵のドラゴンに切り込んだ際にも、そのドラゴンのハーネスを頼りに移動して戦うのですが、まかり間違うとおっこちて、船から海に落ちる場合よりも遥かに命がけです。直接死ぬ場面は見なくて済むからよいものの、戦闘場面では多くの戦士たちが容赦なく重力の餌食になります。

ドラゴンの首は長くて体中を自分で舐めることもできるらしいのですが、1)飛びながらそんな器用なことは難しい、2)カラビナで固定された人間を簡単には振り落とせないし、間違って味方を落とすのも拙い、3)剣や銃で反撃されれば傷つく、といった理由で、乗り込んだ敵の人間への対処は味方のクルーに頼ることになります。

さて、このような巨大生物が空を飛ぶなんて物理法則に反しているようにも見えますが、さすがにニュートン力学が確立している時代の科学者達はその秘密の一端を突き止めていました。詳しいことが第1巻下巻の巻末付録に、英国のドラゴン学の権威であるエドワード・ハウ卿の講演録として書かれています。ドラゴンは体内に水素を蓄えた浮き袋を持つと、あのキュヴィエ大先生(1769/08/23-1832/05/13)[*1]が研究報告を出していたのです。

なお水素とは「我が国(英国)の著名な科学者キャヴェンディッシュ」が1766年に発見を報告したものですが、発見当時はフロギストン説全盛期でキャヴェンディッシュは発見した気体をフロギストンと考えていました。本物語の時代の1800年前後では既にフロギストン説はラボアジェの酸素説に主流学説の座を譲っていました。

この付録によれば、英国産の中では最大級の種であるリーガル・コッパー種の平均で体重10トンほど、と従来は言われていたのですが、これは浮き袋の浮力で減ってしまった値であり、実際は30トン近くで大きな個体では50トンを下らないと推定されています。でも10トン分は翼で浮かばせなきゃいけないわけで、まだまだ難しいようにも見えるんですが・・。本ブログ「架空の盤上ゲーム:『亡びの国の征服者』より」(2022/07/23)でも紹介した『亡びの国の征服者』Ref-2)の王鷲(おうわし)とは大違いです。なお日経サイエンス(2021/08)の空飛ぶドラゴンの解剖学の記載だと、空飛ぶ馬と言えるヒッポグリフ(hippogriff)の形態が本物語のドラゴンにぴったりのようです。翼も含めれば6本脚になりますが、やはり第1巻下巻の巻末のスケッチとも一致します。なお「東洋の竜はヘビのような体なので翼での飛行をさせるのが難しく、体の皮膜で飛行させるようにした」といのうが日経サイエンスの記事の言葉ですが、本物語ではヘビのようなドラゴンはたぶん登場しないでしょう。登場したとしてもテメレア達とは完全に別の動物ですね。

さてドラゴンの成長はすごく速くて、孵化してしばらくは食っちゃ寝てる生活でどんどん大きくなり、ローレンスを乗せて初めて他の竜(伝令竜)と出会った場面では「卵から孵って3週間と5日」。訓練のために航空隊基地に到着した時には「体重はおよそ9トン、孵化してからほぼ6週間」。その後1ヶ月半の訓練後に編隊での飛行訓練に入るのですが、しばらくして成熟の徴(しるし)である巻きひげが生えます。つまり孵化後4-5ヶ月で人間で言えば12-3歳くらいに達したことになります。訓練を終えて体も成長し、本格的に戦争参加のために海軍を訪れた時には孵化後8ヶ月でした。

ハウ卿によれば、親が産卵してから孵化までは「平均は20ヶ月、10年かけて卵の中で生育する種もいる」とのことなので卵の中での時間の方が孵化から成熟までよりも長い。それでいて寿命は300年近い。どれくらい高齢まで繁殖可能なのかは不明ですが、産卵数はかなり少なくても生き残れそうです。繁殖はともかくとして、経験を深める時間は十二分にありますね。そうなると担い手が老齢で亡くなるとか仕事に耐えられなくなったらどうなるのかですが、新たな担い手として元担い手に近しい者、例えば子などがなってくれるとドラゴンもハッピーということのようです。

こんな長寿の賢い生き物がいたら人の歴史にも大きな影響が出そうに思えますが、実際に中国のとある王朝の起源や、日本のあの大事件などに伝説の竜が関わっていたなどという話が伝わっていました。にも関わらず、この物語の時点までは我々の史実と大きな違いは生じてはいないのですが、これから先はわかりません。ナポレオン戦争の行方も、英国の国情も、ひいてはアジアの植民地化の歴史もどうなることでしょうか?

また、ドラゴンという生物にもまだまだ色々な謎があるようですが、それはまた今後の展開に待ちましょう。

----------------------

Ref-1)

a)『テメレア戦記1 気高き王家の翼 上』静山社( 2021/12/07) ;ISBN13: 9784863896406、から始まり、『テメレア戦記5 鷲の勝利 下』静山社(2022/08/09) ;ISBN13:9784863896499、まで出版中。電子版も出ている。

b) 作者のサイトでの作品紹介

c) 作者の紹介

Ref-2) 不手折家『亡びの国の征服者 1 ~魔王は世界を征服するようです~ (オーバーラップノベルス)』オーバーラップ (2020/04/25)

----------------------

*1) 本ブログの「名探偵デュパンの時代--(4)」(2017/04/08)も参照。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます