03/05の記事に引き続き、日経サイエンス(2025年4月)の「量子力学100年の難問 観測問題」の記事の話です。

3番目の記事「電子はいつ到着したのか」です。が、その前に、素粒子の運動というものの実測について考えてみます。

古典的粒子では複数の時刻での位置を観測すれば、速度や軌跡がわかります。素粒子でも霧箱や放電管の中では同様な観測ができますが、これで1個の素粒子の軌跡を実測できるのは高エネルギーのものだけです。飛行する粒子は観測できる軌跡を残す過程でエネルギーを失っていきますが、にもかかわらず運動があまり変化しないような高エネルギーのものだけが実測可能なのです。

これが二重スリット実験などでの素粒子だと、特定の粒子が検出されるのは検出器における1回だけです。発生源から検出器までの途中経路では検出されていないがゆえに、そこでは波の性質を持って移動してきたと考えられています。それどころか、その粒子が発生源を出発した時刻も観測されてはいません。二重スリット実験での電子や光子の発生源は発生確率が非常に低い(つまり非常に暗い)というものであり、各粒子の発生時刻はランダムです。

二重スリット実験についてもっと詳しくは本ブログ「場・波・粒子-3.4-二重スリット」(2019/12/30)もご参照ください。

さて記事の表題は「電子はいつ到着したのか」ですが、本当は知りたいのは飛行時間、つまり到着時刻と出発時刻の差です。実験的には上記の通り、「到着時刻=検出時刻」ですからこちらは問題なくて、出発時刻の正確な設定が難しいと考えられます。

1) パルス的に発生させる :飛行時間型質量分析(TOF-MS)など

2) 連続発生源ならシャッターを短時間開く

では記事に戻って、ある粒子(量子)がある時刻に粒子源を出発したとき、検出器に到着する時間を計算するという問題に3つの方法が考えられています。

1.準古典的ハイブリッドアプローチ

発生源からある程度離れたら古典的理論に切り替える

実用的によく使われている

2.量子流束アプローチ

検出器の位置で粒子が1回だけ見つかると仮定して、すべて量子力学で計算

検出器の位置で粒子が見つかる確率の時間発展(量子流束)を計算する

量子流束(確率に相当する量)が負になり得るという欠陥がある

3.ボーム力学アプローチ

ボーム力学により軌道を計算する

発展途上

さてこの3つの方法は発生源から遠く離れた領域では一致した結果を予測します。ところが近接領域では異なる結果を予測するので、その測定が実測できれば決着をつけられるというわけです。しかし近接領域での実験がなかなか難しい、ということで提案されたのは以下の実験です。

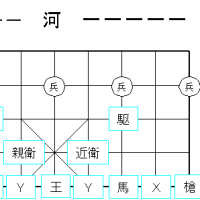

1本の導波管の中での実験で、つまりは1次元の運動を調べます。発生源は1個の荷電粒子を電場などの2つのポテンシャル障壁で閉じ込めたものです。検出器側のポテンシャル障壁を解除した時がスタート時刻で検出時刻を到着時刻として観測します。

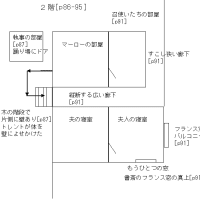

次に私がイメージした図を示します。この記事には別の図が載っています。

素晴らしい。こんなことができるようになったのは技術の発展のおかげです。1個の原子や電子や光子さえも閉じ込める技術は色々と発展してますからねえ。とはいえ近接領域ですから飛行時間は極端に短く、正確な測定はなかなかに大変なようです。

そもそも先に述べた1)や2)の発生方法にしても、ただ1個だけを発生させるというのは容易なことではありません。並みの方法では数百以下に抑えるのも難しいのではないでしょうか? まあ霧箱などでは1個の粒子の軌道が観測できるのですが、1個の粒子の発生時刻を制御できているということでもありません。

これでボーム力学が復権となったらすごいことですが、なんかそうなる気がしませんね。やっぱり正統量子論が正しかったとなってしまいそうな。量子流束アプローチの欠陥は粒子の存在確率が負に成り得るということなのですが、これって負の質量の粒子が存在する、つまり反粒子が存在してしまう、ということになったりはしないんでしょうか? ディラックの海ですね。そんな現象が起きるとしたら、それはそれで信じがたいのですが。

3番目の記事「電子はいつ到着したのか」です。が、その前に、素粒子の運動というものの実測について考えてみます。

古典的粒子では複数の時刻での位置を観測すれば、速度や軌跡がわかります。素粒子でも霧箱や放電管の中では同様な観測ができますが、これで1個の素粒子の軌跡を実測できるのは高エネルギーのものだけです。飛行する粒子は観測できる軌跡を残す過程でエネルギーを失っていきますが、にもかかわらず運動があまり変化しないような高エネルギーのものだけが実測可能なのです。

これが二重スリット実験などでの素粒子だと、特定の粒子が検出されるのは検出器における1回だけです。発生源から検出器までの途中経路では検出されていないがゆえに、そこでは波の性質を持って移動してきたと考えられています。それどころか、その粒子が発生源を出発した時刻も観測されてはいません。二重スリット実験での電子や光子の発生源は発生確率が非常に低い(つまり非常に暗い)というものであり、各粒子の発生時刻はランダムです。

二重スリット実験についてもっと詳しくは本ブログ「場・波・粒子-3.4-二重スリット」(2019/12/30)もご参照ください。

さて記事の表題は「電子はいつ到着したのか」ですが、本当は知りたいのは飛行時間、つまり到着時刻と出発時刻の差です。実験的には上記の通り、「到着時刻=検出時刻」ですからこちらは問題なくて、出発時刻の正確な設定が難しいと考えられます。

1) パルス的に発生させる :飛行時間型質量分析(TOF-MS)など

2) 連続発生源ならシャッターを短時間開く

では記事に戻って、ある粒子(量子)がある時刻に粒子源を出発したとき、検出器に到着する時間を計算するという問題に3つの方法が考えられています。

1.準古典的ハイブリッドアプローチ

発生源からある程度離れたら古典的理論に切り替える

実用的によく使われている

2.量子流束アプローチ

検出器の位置で粒子が1回だけ見つかると仮定して、すべて量子力学で計算

検出器の位置で粒子が見つかる確率の時間発展(量子流束)を計算する

量子流束(確率に相当する量)が負になり得るという欠陥がある

3.ボーム力学アプローチ

ボーム力学により軌道を計算する

発展途上

さてこの3つの方法は発生源から遠く離れた領域では一致した結果を予測します。ところが近接領域では異なる結果を予測するので、その測定が実測できれば決着をつけられるというわけです。しかし近接領域での実験がなかなか難しい、ということで提案されたのは以下の実験です。

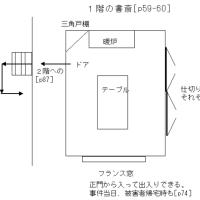

1本の導波管の中での実験で、つまりは1次元の運動を調べます。発生源は1個の荷電粒子を電場などの2つのポテンシャル障壁で閉じ込めたものです。検出器側のポテンシャル障壁を解除した時がスタート時刻で検出時刻を到着時刻として観測します。

次に私がイメージした図を示します。この記事には別の図が載っています。

素晴らしい。こんなことができるようになったのは技術の発展のおかげです。1個の原子や電子や光子さえも閉じ込める技術は色々と発展してますからねえ。とはいえ近接領域ですから飛行時間は極端に短く、正確な測定はなかなかに大変なようです。

そもそも先に述べた1)や2)の発生方法にしても、ただ1個だけを発生させるというのは容易なことではありません。並みの方法では数百以下に抑えるのも難しいのではないでしょうか? まあ霧箱などでは1個の粒子の軌道が観測できるのですが、1個の粒子の発生時刻を制御できているということでもありません。

これでボーム力学が復権となったらすごいことですが、なんかそうなる気がしませんね。やっぱり正統量子論が正しかったとなってしまいそうな。量子流束アプローチの欠陥は粒子の存在確率が負に成り得るということなのですが、これって負の質量の粒子が存在する、つまり反粒子が存在してしまう、ということになったりはしないんでしょうか? ディラックの海ですね。そんな現象が起きるとしたら、それはそれで信じがたいのですが。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます