東京五輪というお祭りドクトリン

高度経済成長期を通じ、東京は、その過去の遺産を次々にかなぐり捨てていった。より速く、高く、強く成長し続ける東京にとって、それらはすでに過去の遺物にすぎないと思われたからだ。経済の急速な成長は、よりゆったりとした文化の成熟を圧倒したのである。川や運河に蓋をするかのように建設された首都高速道路は、水辺の風景を回復不可能なまでに破壊した。そして、スローモビリティの代表格たる路面電車も、一度進みだしたら軌道修正の利かない日本の官僚機構のなせる業で、ほぼ全面的に廃止されていった。

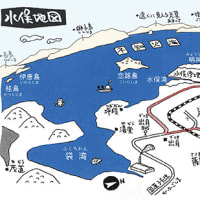

このような首都大改造を後押ししたのは、丹下*の壮大な東京ビジョンであり、山田**の徹底した機能主義であった。丹下も山田も、東京のメガシティ化を可能にする決め手が、高速交通を可能にする都市インフラにあると考えていた。だから、彼らが牽引して実現したのは「速い東京」であり、そこで失われたのは「ゆったりした東京」だった。その失われた東京の代表格は、路面電車であり、水辺であり、低層の軒が連なる街路や路地であった。その結果、東京の交通は、自動車と地下鉄の速度にほぼ一元化されていった。

その過程において、一九六四年の東京オリンピック開催が決定的な役割を果たす。間近に迫ったオリンピックに向け、六〇年代初頭の東京は急ピッチで都市改造を進めていった。その政治的な激流の中で、速度の遅い路面電車は「より速い首都」の実現を目指すオリンピックに相応しくなく、自動車の通行を妨げる邪魔者とされ、切り捨てられていったのである。実際、警視庁は、東京都が都電軌道内に入ってくる自動車の取り締まりを求めたのに対し、逆に軌道内にへの自動車乗り入れ規制を緩和してしまう。その結果、自動車に通行を妨げられて都電はますます遅延するようになり、乗客離れが進んだという。

(『東京復興ならず』 吉見俊哉 2021年 中公新書)

丹下*~丹下健三。建築家。戦後東京の都市計画づくりのデザイン「東京計画1960」の設計者。巨大化する首都東京を、日本の全生産力、全経済活動の集中点として、政治・金融・商品の管理流通・コミュニケーションなどすべて緊密に結び合う機能を持った都市として作り上げるデザインを提案した。

山田**~山田正男。1955年から東京都の都市計画部長。「首都高速道路」と「新宿副都心」という二大プロジェクトを推進した。吉見俊哉は山田正男について、東京から水辺を排除し、そこに生じた空間を東京の高速化や超高層化のために利用した、と書く。