昨日、勝海舟記念館に行ってきました。

9月7日の開館後、平日に一人で行くつもりでしたが、奥さんも行きたいと言い出したので、週末に行くことになりました。

もちろん、日頃散歩で洗足池に歩いて行っている私は徒歩。

奥さんは、電車で。(洗足流れに沿って行けば、うちから2km、3,000歩くらいなのに、わざわざ1km逆方向の池上駅まで行って、、、)

なお、勝海舟は幕臣でありながら、佐幕派ではなく、むしろ新政府寄りの人物という私の認識から、

福島出身の私としては、(鳥羽伏見の戦いで、寝返って会津を後ろから砲撃した)津、(会津を朝敵にした)薩長、(大阪を敵前逃亡、江戸で保身に走った)慶喜、の次くらいに歴史的には好ましくない人物(幕府に心血を注いだ会津を見殺し、というか時代が変わったことを知らしめるための生贄にした)であったので、

明治維新における勝海舟の功績のような展示の仕方であれば、あまり観たくはないような事をこのブログで書いたことがあるのですが、さて、どうだったしょうか。

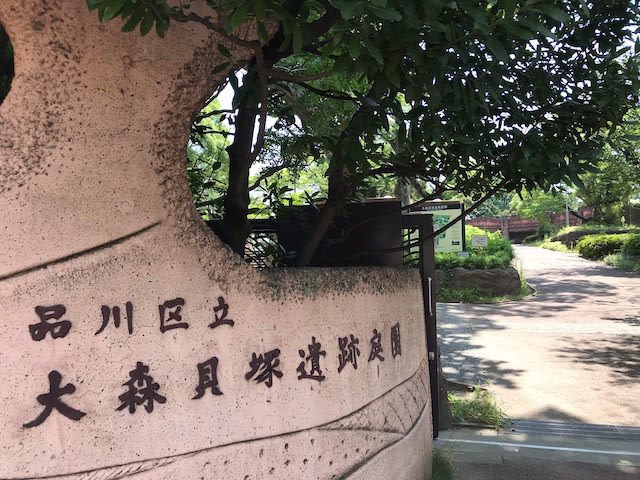

場所は、洗足池駅(東急池上線)を出て、中原街道を渡って、右手の図書館の先にあります。

元の鳳凰閣(清明文庫)の建物がリニューアルされています。

週末であったので、そこそこ人出はありましたが、開館から三週間なので、落ち着いた感じでしょうか。

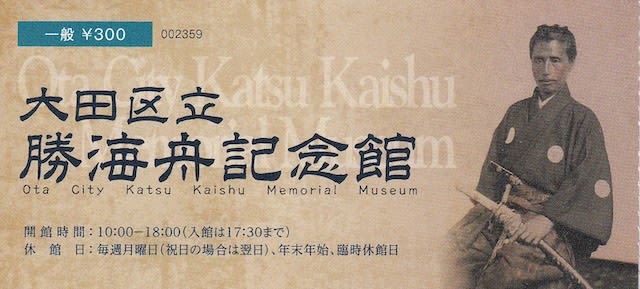

一般の入場料300円を払って中に入ります。

リーフレットのフロアマップです。(画像をクリックすると、HPのリンクに飛びます)

1Fの展示は、

- 海舟ブレイン:海舟自身の言葉等から、海舟が何を考えていたかを解き明かし、その想いと人物像に迫ります。

- 海舟クロニクル:実物資料等をもとに、幕末から明治時代を駆け抜けた海舟の一生を巡ります。

- 時の部屋:CG映像を中心に、大海原を進む咸臨丸の航海を体験できます。

- 企画展示室:定期的にテーマを変え、展示を行います。

- 全国行脚:海舟が訪れたゆかりの地をモニターで紹介します。全国各地を駆け巡った海舟の足跡をご覧ください。

海舟ブレインは、海舟の言語録ですが、坂本龍馬など幕末の中心人物たちの人物評などもあって、面白いです。

ただ、一人で、モニターを操作して名言を選ぶとシステムが喋り出すので、誰かが操作していると、結構待ちます(待たせます)。まあ、その間、パネルや資料を見学していればいいのですが、タイミングが取れません。

海舟クロニクルは、その名の通り、勝海舟の生涯における、イベントのパネル、関連資料の展示です。

なかなかよく出来ていると思ったのは、

パネルの上で、関連資料の、注目すべき部分を指し示してくれているので、漫然と資料そのものを眺めるだけで終わらずに済むこと。展示されていない資料についても、パネル上の写真に、注目すべき部分を矢印でハイライトしてくれています。

他方、展示資料には、資料としてのポイント解説が付されています。

そして、展示資料は触れないので、開かれたページしか見られないものですが、デジタルアーカイブで他のページも見ることができます。

(家系図なんか、展示されているページに加えて、全11ページをデジタルアーカイブで追うことができます。追ってどうする(笑))

時の部屋は、咸臨丸でサンフランシスコに渡航する模様が映像で描かれています。長崎で操船技術を学んで、自信を持って臨んだ太平洋横断での、海舟の挫折、反省、進歩への心の動きなども描かれていて見応えがあります。ただ、部屋が小さくて、座席が3席+立ち見で2名程度というのはもったいない。

2Fの大型モニターで、映像作品を公開しているので、そちらに加えてもいいのではないかな。

そしてその2Fへ移動します。

なお、1Fは写真撮影不可ですが、2Fは大型モニターの映像作品以外は、写真撮影可です。

- 旧貴賓室:貴賓室をして使用されていた当時の造りを復元した部屋です。海舟の鏡像を設置しています。

- 清明文庫ゾーン:勝海舟記念館として活用している清明文庫の模型や、当時の講演の様子等を紹介しています。

- 洗足池ゾーン:海舟が愛した洗足池の紹介や別荘「洗足軒」のジオラマ等を展示しています。その他、タッチパネルで所蔵資料の検索等が可能です。

- 海舟ゾーン:海舟に関する資料等の展示や、タッチパネルで海舟ゆかりの人々の検索や海舟クイズなどで楽しみながら学べます。

- 大型モニター映像展示:3つの作品を放映しています。「東京はこうして生まれた」12分、「洗足池の四季」6分、「若き日の海舟」6分

階段で2Fに上ると、旧貴賓室への侵入を防ぐが如く(笑)、海舟の胸像があります。

旧清明文庫の建物なので、現在、模型の2F部分にいて、講演者のところが大型モニターになっています。

洗足軒の模型です。(私の好きな、模型・ジオラマが少ないけど、テーマが勝海舟だから仕方ないですね)

こんなにたくさんの印章を使っていたそうです。世が世ならLINEスタンプにはまっていた?

大型モニターの映像作品ですが、

「洗足池の四季」は、洗足池の四季折々の風景ですが、雪が積もっている映像には驚きました。数年前の大雪の時でしょうか。映像としてはすごく綺麗です。

「若き日の海舟」は、1Fで見学した”海舟ブレイン”と”海舟クロニクル”をさっと復習できます。

そして、「東京はこうして生まれた」はオススメです。(名前をメモるのを忘れましたが)小説家の方の解説は、非常に参考になりました。

というのも、先に書きました通り、言うなればアンチ勝海舟派、江戸無血開城を功績というなら、会津戦争で焼かれて、殺されて、朝敵故に埋葬も許されず、生き残っても、松前(斗南藩)で辛い開拓事業に従事させたのは罪ではないのか、と言いたい私ですが、

江戸城で戦っていれば、薩長を支援していたイギリスと、幕府を支援していたフランスの代理戦争を日本で行うことになり、どちらが勝っても、外国に抑えられて、近代独立国家への道はなかったところ、

なんとか主戦派を追い出して、江戸無血開城によって、外国の関与なく、政権交代を成すことができた、

という解説には、頷くことができますし、

その為にというか、武士の世が終わって、近代独立国家となったことを、万民に知らしめる為に、会津が武士の世の象徴として血を流さざるを得なかったのもやむなしという気持ちの落とし所もあります。

ただねぇ、、、

勝海舟は、国際的な視野と、近代的な考えを持っていたことは疑いようもないものの、その犠牲が、会津、長岡であり、徳川ではなかったことは、この人が、完全に武家のしきたりから抜け出せず、旗本として、徳川家への忠義に生きていたのだと思わされます(悪いわけではないのですが)。

現に、伯爵として政府の要職に就きながらも、目立った働きはせず、むしろ、西郷隆盛、徳川慶喜の名誉回復、徳川幕府の功績認識などに尽力したとあります。

でも、江戸無血開城の後、東北での戦いの回避に動いたとか、会津や長岡の赦免に動いたような話は、何処にも見あたりません。

新政府ですら、その後は、国営事業として、北海道開拓事業の次に、安積開拓事業(福島県郡山市)を起こし、何かしらの便宜というか気遣いをしているようなのに。

なんか、それが引っかかるんですよ。

まあ、あくまで私見なんですけどね。

それはともかく、博物館としてはよく整備されているのではないでしょうか。

子供、学生が観ても、パネル展示、映像作品は面白く、分かりやすいですし、幕臣としての働きよりも、世界に目を向けていた人物像にフォーカスしているようなので、私的にもOK。

より細かく知りたければ、展示資料とその解説を見ればいいし、さらに専門的に知りたければ、デジタルアーカイブで隅々まで見られます。

もっと言うと、所蔵品の多さに驚きました。

本人が洗足軒に持っていたものでしょうから、それはそうかもしれませんが、明治32年に亡くなっているので、その後(戦中、戦後)、大田区でよく保管出来ていたものだと。

お近くの方は是非。お近くでなくても是非。洗足池込みで。

2、3日に一度は歩いて一周している私ですが、年一も来ない奥さんに、洗足池の勝海舟夫妻のお墓と、

勝海舟が西郷隆盛を悼み、自費で建立した南洲留魂詩碑を紹介。

奥さんから「勝海舟は、なんで西郷隆盛の為にこんな事したの?」と言う尤もな質問があり、

「仕事でもお客さんやベンダーのカウンターパートと友情みたいなものを感じることあるでしょ。」

「カウンターパートって何?」

「辞書で調べなさい。。。」

(この人、会社ではそれなりの立場のはずなんだが、、、)

で、洗足駅前で別れて(奥さんは電車、私は歩きで)帰ってきました。

その後は、昨日の記事で紹介した、豆腐のおでん作りでした。

ではでは