さて、おおた区民大学、【じんけんカフェ】学びとはなにかの第3回の後編です。

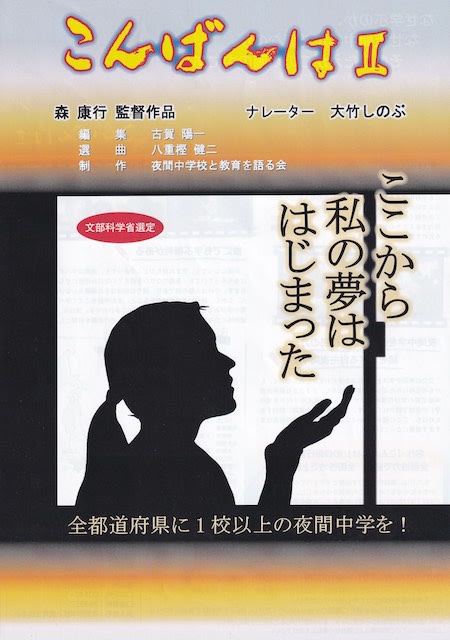

前編では、映画「こんばんわ」を鑑賞した感動をお伝えしましたが(伝わったかな?伝わったらいいけど)

後編では、映画の感動醒めやらぬ中、山田洋次監督作品「学校」のモデルであり、長年、夜間中学校で教鞭をとっていた松崎運之助さんの体験談「私の夜間中学教師体験記 命の光を大きく輝かせるために」の内容を紹介します。

以下、お話の要旨です。

- 東京都には8校に夜間学級があるが、大田区立糀谷中学の夜間学級は、65年の歴史がある。大森海苔の養殖を手伝わされて学校に行けない学齢児童を救済するため設立。

- 小松川中学の夜間学級の教師をしていた時、中国残留孤児の家族が多く、日本語が話せなかった。その中の一人が、蒲田の有名店、元祖羽根付き餃子「你好」の店主である八木さん。開業する時、夜間中学の仲間がカンパした。

- 松崎さんが夜間中学校の教諭となったきっかけ

- 東京の大学の夜学に通って、昼間は働いていた。教育実習は昼間だが、長崎の母親、兄弟への仕送りのため昼間働かないわけにいかない。しかし、教育実習を行わないと教員試験を受けられない。学事部で相談したら、職員の方が親身になってくれて、荒川9中の夜間学級を紹介してくれた。

- 夜間中学の生徒は、年齢、国籍バラバラ、悲惨な暮らしながら、元気よく、めちゃくちゃ明るい。辛い人生の道筋を歩き、税金を納めても自分達のためには使われないのに、世間に対して怒らない。黒板があって、先生がいて、学校が楽しいと。

- 最初の授業に、万全の準備をして(教材の「走れメロス」を読み込んで)臨んだが、授業らしい感じではない。生徒は皆、下を向いて、力を込めて平仮名を書いている(力の抜き方がわからない)。中学のはずだが、これでは、いつになったら「走れメロス」にたどり着くのか、、、夜間小学ではないかと落胆した。

- 七十を超えた女性が呼ぶので、行ってみると、ひたすら”の”を書いていて「”の”が書けるようになった」と、目を輝かせて言う。こんな事で”幸せ”なのか?と思う反面、心の底からの感動を学びの中で感じる、そんな学び方をしたことがあっただろうか?知識をつなぎ合わせることは上手くなったが、、、と更に落ち込む。

- その女性は、覚えた”の”を掌に書いて、決して逃さない、と言いたいかのように握りしめて帰る。そして、町中の看板、広告から”の”が飛び出してくる、と話す。昨日まで見えなかったものが、見えるようになった瞬間。テストの勉強はしたが、そういう勉強をしてきただろうか。。。

- 学ぶとは、教わるのではなく、自分の感性が生き生きして、様々な疑問が湧いてきて、教え合うもの。”問い”がなければ”学問”にはならない。

- 一般には、周りの大人が”問い”と”答え”を用意して、照らし合わせるだけだが、自分の中に”問い”があれば、その答えに何としても辿り着こうとする。周りの大人は止めるが、泥だらけになっても進む。それが学問。

- 数日して、その女性が学校に来なくなった。幼い頃から工場で働き、鉛中毒にかかっていた。しかし、学校に行かなければ、死んでも死にきれないと夜間中学に来ていた。今は、絶対安静の状態に陥っている。ショックだった。目の輝きが素敵とか思っていたが、あれは命を削って輝いていたものであった。それに気づかない自分の薄っぺらさが嫌になった。

- 目の前の人の辛さ、悲しさがわからない。どんな人生、戦いがあったのかに目を向けず、(目の輝きなど)反応に一喜一憂して、これまで自分を支えてくれてくれた人達に申し訳ない。

- こんな人間が、先生と呼ばれるなんて、教育実習を辞めたいと学校に申し出た。そう言わざるを得ない自分も情けない。どこかで鍛え直して出直したいと言った。しかし、話を聞いてくれた先生が、鍛え直すと言っても、どこでも同じ経験をするかも、それならここで一緒に勉強しようよ、と言ってくれて、それが心に沁みた。

- そして、つくづく仲間に入れて欲しいと思って、夜間中学校だけを志望して、東京都の教員試験を受けた。

- 夜間中学の精神は、救急病院。目の前に怪我した人がいれば、どうして?なぜ?は必要ない、とにかく血止めを行う。だから、何時でも誰でも。

- ドラマ、エピソードはたくさんあるが、そのひとつ。

- 若い子と年配の人が一緒のクラスにいる。年配の人の希望、若い子の絶望が混在。休憩時間、年配の人は教室で勉強を続けるが、若い子は廊下に出てしまう。若い子は人間関係が不器用、それが夜間中学にくる切っ掛けでもある。

- 年配の女性が、廊下の茶髪の若い子に「あんちゃん、ちょっと教えて!」と声をかける。若者は、関わりあいたくないので逃げる態勢を取るが、しつこく付いてくる。逃げても追い回されるので観念して、自分に聞かれてもわからないのに、、、と問題を見ると、

- ”花”、”谷”の読み方がわからないと。驚きつつも、それなら、と安心して教えてあげると、女性は、惚れ惚れと茶髪のあんちゃんを見上げて、あんちゃん頭いいね、と。

- 普通の中学なら、これで頭がいいなどと言われたらキレるところだが、夜間中学では馬鹿にされることはないので、キレることもない。大事なのは、心から出た言葉であり、それが若いあんちゃんの心を打った。

- 引き続き、休憩時間の度、若いあんちゃんは、膝付き合わして、おばあちゃんの勉強に付き合わされて、、、いい光景だなと思っていたら、ある時、そのあんちゃんが、複雑な表情で職員室にやってきて、隣でため息をつくので、一体何が???と職員全員がざわついた。

- おばあちゃんに勉強を教えるのが彼の人生で最大のトキメキで、小学2年生から学校に行かなかったのに、早く明日にならないかな、学校に行きたい、と家族に話していたようだが、、、

- おばあちゃんが教えて、とやってくる待ち焦がれた休み時間ではあったが、おばあちゃんは翌日には昨日教えたことをすっかり忘れてしまう。でも、一生懸命に勉強して、毎日、お礼を行って帰って行くと言う。では、悩みとは?俺の教え方が悪いのだろうか、、、と教員のような顔をして言う(笑)

- 他人の悩みを自分の悩みとして背負い込んでいる。二人で何かする雰囲気に幸せを感じている。学びとはういう幸せのためにある。

- 教えている最中の、おばあちゃんの問わず語りの中に、いろいろな知らない世界があり、あんちゃんにとっても豊かな学びであった。TVで文化勲章をもらうシーンをみて、あんちゃんが「あんな人達より、おばあちゃんの方がよっぽど偉いよ。おばあちゃんに勲章をあげてよ」と言っていた(感)

- 夜間中学には、自分の中で考える、自分の生活に役に立てる知恵が存在する。知識を重ねるだけではない。

- 突然、おばちゃんが、”あいうえお”ってすごいね!と発言する。他の生徒がしらけていると、愛(あい)から始まるなんて、やっぱり”愛”が一番なんだ、と。別のおっちゃんが、”いろは”も”色(いろ)”から始まるなあ。人間は大事なものから始めるんだな(笑)昔の人は偉いもんだ、と。そこで、クラス全体が、ほーっとうなずく。

- 一本の鉛筆に、一本の鉛筆を足したら、何本になるか問われたおっちゃんが、それは無理だ、足せない、と。メーカーが違うかもしれない。硬さも違うかもしれない。値段も違うかも。1 + 1= 2なのは俺にもわかるが、この鉛筆は足せない、と。

- 80kmの距離を、40km/hの速度で進んだら、何時間かかるのかと追われたおっちゃんの答えは、ざっと見積もって二時間半。二時間に決まっていると言うクラスメートを制して、簡単に二時間なんて答えてはいけない!信号待ちもあれば、渋滞に引っかかるかもしれない、三十分くらい多めにみるのが妥当だ。

- しかし、そういう事を言う人が、バツになるのが今の学校。

- 僕の教室に、”間違い”はない。用意した答えはあるが、表情も何もない答えに意味はない。どうしたら、こんな答えが出せるのだろう、とワクワクさせられる。”間違い”は楽しい。

知識を積み上げるだけ、受験のための勉強をしてきた私ですが、今更ながらこんな方に教わってみたいと感じました。

ただ、今からとなると、心からの問いが湧いて、その答えにたどり着くとする純粋な志は、どうだろう。。。

何か勉強するにしても、どんな資格につながるかとか考えてしまっては、違うのでしょうね。

ともあれ、映画「こんばんわ」は感動的で、松崎先生のお話も印象的で、とてもエモい第3回でした。

なお、松崎先生はお話がとても上手で(さすが元教諭、教諭だからだけではなく、そう言う授業でなければならなかったのでしょうね)、すっと理解できたので、メモのちょっとしたキーワードから記憶が蘇って、文章が湧いてくるように気持ちよくタイプできました。

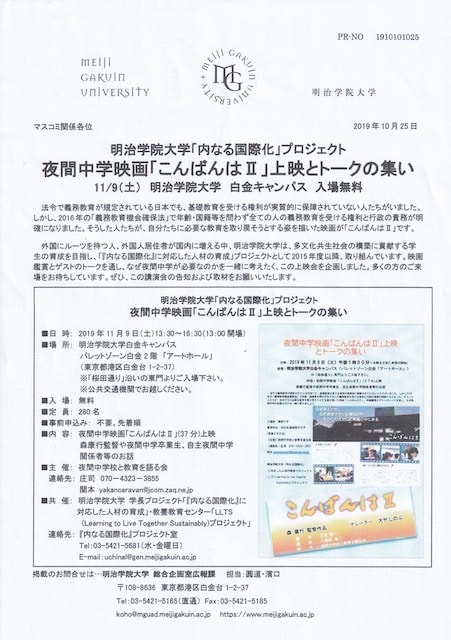

今週金曜日は、【じんけんカフェ】学びとはなにかの最終回、「生きること」と「学ぶこと」を題として、学習権・教育機会の平等・教育の保障とはどのようなことなのか、人にとって学ぶということはどのような意義をもつのか、自分のこれまでの学びも振り返りつつ学びます。

講師は、東京大学名誉教授 佐藤一子(さとうかつこ)さん。

どのような締め括りになるのか。

私は、自ら変わる力を導き出せるでしょうか。

写真は、本日の夕飯、鶏肉とさつまいものカレー炒めです。

頂き物の大量のさつまいもを美味しく消費すべく、レシピを検索すると、意外と、鶏肉と合わせたり、カレーにしたものが多かったので、組み合わせて、美味しくできました。

ではでは