梅雨っぽい天気が続きますね。

歩くか寝坊するか迷うところですが、犬の散歩習慣と同じで、歩かないと不安になるので、今朝も呑川上流へ。

途中見かけた、朝顔による緑のカーテンですが、規模が壮大です。凄いですね。象さんにも見えます(笑)

他所様の玄関先で栽培されているプチトマトです。

キッチンガーデン講座で習った、トマトの花芽は一列に並ぶ、というのを思い出しました。

実もキレイに並んでいます。

普通のトマトも大きくなっています。他所様の栽培ながら、赤く熟すのが楽しみです。

さて、木曜日に遡って、

おおた区民大学「地域でいきいきと暮らしていくための知恵」の第4回(最終回)、「気張らず、無理せず、楽しく運動」を受講して参りました。

一連の講座は、東洋医学への興味と共に、

ツボ、舌と歯、現代栄養学と薬膳などの健康を維持する方法(未病治)の勉強にもなり、

私としては非常に有意義なものでした。

通しで受講が当選できたのも大きかったです。

そして、最終回は「加齢による様々な身体の変化を知り、日常生活の中で取り入れられる簡単で安全に行える体操を学びましょう。」というものです。

講師は、東京衛生学園専門学校リハビリテーション科、理学療法士の山手千里さんです。

講座は、毎回の如く、大田区の生涯学習担当の方の、おおた区民大学の説明から始まりましたが、結局、4回目になっても、受講者の前で挨拶することへは慣れず、超緊張されていました。

なお、大田区の生涯学習担当では、この秋から専門雑誌を発行するとかで(これまでは区報の一部で紹介)、その取材業者が来ていました。(講義を撮影したり、講師にインタビューしたり、運動には自分も参加したり)

講義が始まりまして、まずはテーマであり注意事項でもある、

- 「無理せず」が重要。自分のペースが大切で、頑張ると怪我をする。

- 今回紹介する運動は、普段から運動を心がけている人には物足りなかもしれないが、継続して行う切っ掛けにして欲しい。

受講者の高齢者比率が高めですからね。そして、ご自身「理学療法士」について、

- 病院のリハビリ科には「理学療法士」「作業療法士」「言語聴覚士」の3職種がある。

- 理学療法士の仕事は、交通事故、スポーツ障害、パーキンソン病などのその他の障害、小児疾患(生まれた時からの精神運動発達障害)のリハビリとか、生活習慣病(脳卒中など)予防、高齢化社会対応のため、体操の指導などを行う。自分も学校の教員のほか、体操教室など積極的に参加している。

- 働いている場所は、病院だけでなく、老人保健施設、デイケアセンター、訪問リハビリテーション、教育機関など多岐にわたる。

そして、本日のコンテキストですが、「老化」とは何か?その老化の速度を緩やかにするために運動が必要で、「実際の運動」はどのようなものか?です。

老化とは?

- 高齢者の身体状況。運動をするしないで健康寿命が変わる。身体を動かさないと、筋肉が動かない。筋肉が動かないと血液循環が悪くなる。特に足。夕方に浮腫む。筋肉を動かさないとダメ。足首を回す、指でグーチョキパーするだけでも。

これまでの講座でも、老化=血管の老化、という話が毎々出ました。栄養学などでは、抗酸化物資の摂取とかでしたが、運動としては、血液の循環を良くするということですね。

- 「老化」の定義:成熟期(二十歳)以降、加齢とともに各臓器の機能およびそれらを統合する機能が低下し、(外部環境の変化に)個体の恒常性を維持することが不可能になり、(寝たきりから)ついには死に至る過程。

- 「老化」の特徴:①普遍性(老化したくなくても、誰にも起こる)、②内在性、③進行性、④有害性(精神的にも)

- 様々な加齢変化(思い当たるものはありませんか?)。

- 最大筋力の低下(イメージが湧きやすい)

- 筋の持続力低下(持久力。長時間筋肉を使う)

- 運動速度の低下(スピードを求められるもの)

- 反応時間の延長(つまづいた時、とっさに足が出ずに、膝をつく)

- 巧緻性の低下(繊細な動きが鈍る。箸で小豆をつまむとか。裁縫をする人は低下しにくい)

- 姿勢反射の低下

- 深部感覚の低下(目をつぶって、両肘を曲げた時の、拳の位置の違い、感覚のずれ)

- 平衡機能低下(バランス感覚、平均台の上)

- これらの変化を送らせるには運動が必要。

- 筋力:①瞬発力(短距離走)と②筋持久力(持久走)の両方が大事。日常、意外と筋力は使っているが、運動量が落ちてくると、筋繊維の萎縮が起きる。骨折してギブスをすると、取った時すごく細くなっている。風邪でしばらく寝ていると、身体が動かしにくくなる。主に速筋線維(太ももの大腿四頭筋(だいたいしとうきん))が落ちる。膝を伸ばそうとして時に使う。動かさないと落ちやすいので、スクワットや膝の曲げ伸ばしを)

- 柔軟性:身体が硬い、柔らかい。ストレッチで筋肉を伸ばして柔軟性を保つ。筋が短くなると伸ばすのが大変になる。

- ハムストリング、太ももの裏側、硬くなりやすい。

- 腸腰筋、股関節の前の部分、座った状態で足を持ち上げてみる。短くなると、骨盤が前に倒れて、視線が落ちるので、視線を上げようと胸を張ると、背骨が湾曲し、腰痛を発症する。

- 下腿三頭筋、ふくらはぎの筋肉、アキレス腱はこの延長、歩く時の蹴り・推進力。アキレス腱を伸ばす時は、揺すってはだめ、じわじわ伸ばす。

- バランス:真っ直ぐ立っていると、重心は真ん中。重心が真ん中から外れると、新しくバランスを取るために動く、足を出す、手を出す。転倒時の怪我は、打撲ではなく、手をついての骨折が多い。

- 廃用症候群(はいようしょうこうぐん):ベッドに寝ていると、いろいろな機能が落ちてくる。高齢者に限らない。

- ベッドレストの実験:若年成人を対象に20日間のベッドレスト(寝っぱなし。謝礼につられて)。

- 結果は、筋力が膝進展で13.7%減少、股関節伸展で14.5%減少。若くても落ちる。バランスも低下し、転びやすくなる。

- 身体的なものでだけでない。内省(ないせい)報告:実験開始当初は、寝かされていることが苦痛だったが、中盤から終了時には、寝ていることに慣れた、このまま寝ていても良いかなと意識変化が起きた。諦めが一番怖い。運動しなくていいや、と投げやりになる。

寝たきりって、身体の機能の低下に対する、許容というか諦めという、意識の変化から始まるんでしょうね。義父も、杖をついてでも歩いている時はしっかりしていたけど、電動カーに乗ったら、全く歩けなくなって、あっと言う間に認知症が進行したっけな。。。

- ベッドレスト実験って結構行われている。NASAの無重力実験も同様。学生にいくらなら参加するか聞くと、1万円ではやらないが、5万円で数名、20万円でほぼ全員手を上げてしまう(笑)

- 廃用症候群は、筋力が落ちる他、いろいろな問題が生じる。特に意識の問題は、認知症に繋がる。

- 「加齢」のイメージは、運動してれば緩やかな坂道を下っているようだが、運動不足だと坂が急になって、病気だと急激に下る。「老化」は避けられないものだが、運動をして、身体を動かすことを意識すれば、ゆっくり下ることができる。

ここまでが、前段の講義でした。

筋力を使わないと、身体の機能が落ちて、老化の速度が早まるので、運動を習慣づけて、日常で筋肉を使いましょう。ただし、無理なく、楽しく。

ということですね。

後半は、指導を受けながら、実際に身体を動かしました。

文字で説明するのは難しいのですが、どれも一度はやったことがあるようなものなので、簡単に記述します。イメージはしやすいのではないかと思います。

運動の3つの柱

- 筋力:瞬発力、持久力

- 柔軟性:筋力だけが運動ではない。怪我をしないようストレッチ

- バランス:身体の傾きを直す。片足立ち

運動(体操)の前にの注意事項

- 水分補給しながら

- 疲れた時は休憩

- 痛みを感じる部位は、無理に動かし過ぎない

- 数を数える時は、声に出して数える。黙ってやると、息を止めてしまうので、血圧が上がる。

運動の基本

- 深呼吸:腕を大きく広げて深呼吸。ウォーミングとして、体幹を横を伸ばすようストレッチ、数え指も、脳も活性化される。

- 頸の運動(座位):首だけ、前後、上下に回す。傾ける時、肩を動かさない。首はぐるんぐるん動かさない。大事な神経が通っているので。ゆっくりゆっくりストレッチする。

- 手の運動(座位):肘も曲げ伸ばし、ゆっくりと負荷をかけて(速いと楽)

- 足の運動(座位・立位):座った状態で、①踵をついたまま、つま先あげ。歩く時につま先が上がらない(脛の筋肉が良くない)と、つまずく。②踵上げで脹脛も鍛える。③膝下を上げる、つま先を天井に向けて、太腿を使う、自分の足だけで結構重い。④腕を振って、足踏み。⑤前後、横横にステップ(前前、後ろ後ろ、右右、左左のように)。⑥立ち上がって、つま先立ち、踵上げ、足踏み、ハーフスクワット。足の運動はパーキンソン病に効果がある(足が出やすくなる)

- 道具を使った運動(タオル、ゴムバンド、ボールなど):肩の上げ下ろしなど上半身の運動。

ここで、講師が受講者に聞きましたが、タオルは大小問わず、皆持っていましたが、中には数名、ゴムバンドを持参していました(驚)

- 脳の体操:TVなどで観る、左右違う動きをする体操など。認知症を予防。

これらは、その場で実際に数セットやってみたものです。

場所はとりませんし、技術もいらないし、とりわけ座ってやれるものは、危なくないのでいいですね。

続いて、道具を使った運動の、タオルです。

- 肩幅にタオルをとって、上下にゆっくり上げ下げ、横に重心移動してストレッチ、腹筋の介助もできる(頭を支える)。絞るのは握力、手首によい、握力弱くなるとできないことが増える(料理で、食器を壊すなど)。タオルを結ぶ、解くは、指先の巧緻性を鍛える。

パンパンには空気が入っていないボールを使って、

- 握ることは握力の運動。片手でやれば、腕を伸ばす運動にもなる。空気の量で負荷が異なる。パンパンだと指先の握る力必要。

- 両手で挟んで、押しつぶすのは胸の筋肉、バストアップに有効

- 座って、足先で挟んで、上げ下げする、ボールに座って体幹を鍛える、ドリブルのように足でボールを扱うバランス向上にも使える。

ゴムバンド(運動専用のもの。色で硬さが違うらしい。ユートピアのではない)

- 腸腰筋:座って、バンドで両腿を結んだ状態で、左右の腿上げを行う。足首を結んで、左右の膝を伸ばす。

- 肩関節外旋筋:片手でゴムの片端を固定し、もう一方の手で、肘を固定した状態で、腕を広げるようにゴムを引っ張る(どうぞ、とやっている感じ)

(左下に写っているボールとゴムを使いました)

最後は、指を使ったゲームです。

- まず、ウォーミングアップで、指回し。実は、薬指は難しい。二つの神経が通っているので、単純な動きがしにくと。

- 指立てゲーム、両手を組んでぐるっと回す(左右逆になる)①指に触れないように指差し、その指を動かしてもらう。②同条件で、次は目を閉じてもらい指に触れ、その指を動かしてもらう。

お隣のおばあさんとペアでやってみましたが、①の視覚は難しく、②の触覚の方は簡単でしたね。これは、複雑な状況では、触覚の方が脳の反応が速い身体そうです。

これは、熱いものに触った時の反射とは別なのかな?

これで、実際の運動もおしまいです。

最後に、まとめとして、

運動を継続するには

- 目標を持つ(今日は5回だけど、明日は6回とか)

- 楽しむ

- 道具を利用するのもひとつの方法、モチベーション維持に有効

- 仲間と一緒に行う、日常生活に取り入れるなど

老化をめぐる3つの誤解

- 老化は万人に等しく進行する

- 要介護高齢者の身体機能は低下する一方である

- 高齢者の運動機能低下は避けられないものであり、運動機能は改善できない

つもり、そのようなことはなく、

老化は避けられないが、運動によって、進行を遅らせる、身体機能を改善させることができる

ということですね。

気張らず、無理せず、楽しく、運動を継続しましょう!

ということで講座終了です。

最後にQAはなかったのですが、途中の休憩の時、講師が質問に答えているのが耳に入りました。

自分の状況に同じだったので、参考になりました。

- 寝ている時に足が攣るのは?日中に歩き過ぎて、足が疲れている時、水分が不足している時起きる。

確かに、私は日中歩き過ぎの感はありますし、ビール飲んで寝て、というのは寝ている時に水分不足になっている可能性は高いです。

私の場合、ふくらはぎはもちろん、足の裏の土踏まずのところが両足攣ったりするので、歩き過ぎが主な原因かもしれませんね。

あと、講座中の体操で、決して無理をした覚えはないのですが、

数日前に長椅子の角にぶつけた背中がちょっと痛かったのですが、体操した夜から急激に痛み出し、咳をしても激痛が走る状態になりました。

無理はしていないつもりですが、ちょっとした非日常的な負荷で、閾値を超えてしまうような健康状態なのかもしれません。

これはいかんな。。。

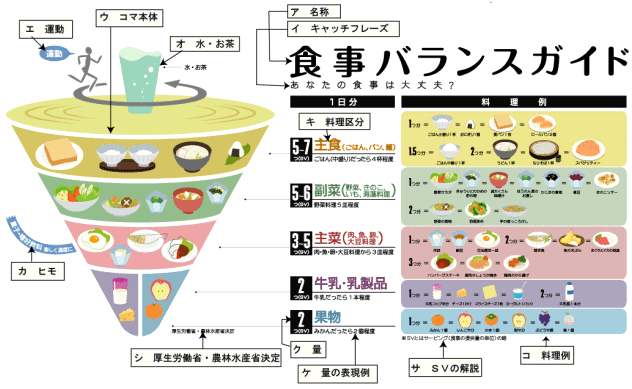

ともあれ、先週終了したもうひとつのおおた区民大学の講座、「健康維持に役立つ食の知識」も合わせて、

今シーズン勉強した、医学、衛生、栄養そして運動の知識、健康意識を日常生活に活かしていきたいですね。

以下、「地域でいきいきと暮らしていくための知恵」の記事のバックナンバーです。

「長寿に活かす東洋医学の智慧」① おおた区民大学「地域でいきいきと暮らしていくための知恵」第1回(2019.6.14)

「長寿に活かす東洋医学の智慧」② おおた区民大学「地域でいきいきと暮らしていくための知恵」第1回(2019.6.15)

「口の中から見えるサイン〜歯と口の健康〜」① おおた区民大学「地域でいきいきと暮らしていくための知恵」第2回(2019.6.24)

「口の中から見えるサイン〜歯と口の健康〜」② おおた区民大学「地域でいきいきと暮らしていくための知恵」第2回(2019.6.25)

「元気に暮らす食事術〜現代栄養学と薬膳から〜」① おおた区民大学「地域でいきいきと暮らしていくための知恵」第3回(2019.6.28)

「元気に暮らす食事術〜現代栄養学と薬膳から〜」② おおた区民大学「地域でいきいきと暮らしていくための知恵」第3回(2019.6.29)

「元気に暮らす食事術〜現代栄養学と薬膳から〜」③ おおた区民大学「地域でいきいきと暮らしていくための知恵」第3回(2019.6.30)

「気張らず、無理せず、楽しく運動」おおた区民大学「地域でいきいきと暮らしていくための知恵」第4回(2019.7.6)

おおた区民大学の今年度、第二期は9月から募集するとことでした。

次期も気を惹かれるテーマで、受講が当選するといいのですが。

ではでは