紀尾井/明日への扉13/守岡未央(トランペット)

Kioi Up & Coming Artist 7/Mio Morioka, Trumpet

2016年9月21日(水)19:00~ 紀尾井ホール 1階 1列 11番 2,000(セット券)

トランペット:守岡未央

ビアノ:林 浩子

【曲目】

アルビノーニ:トランペット協奏曲 ハ長調

ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ

ピルス:トランペットとピアノのためのソナタ

J.S.バッハ:G線上のアリア

ヘーネ:スラヴ幻想曲

立原 勇:舞 -無伴奏トランペットソロのための-

フンメル:トランペット協奏曲 変ホ長調

《アンコール》

久石譲:『天空の城ラピュタ』より「ハトと少年」「君をのせて」

作曲者不詳:アメイジング・グレイス

公益財団法人新日鐵住金文化財団が主催する「紀尾井 明日への扉」シリーズ。今回はトランペットの守岡未央さんによるリサイタルである。守岡さんは武蔵野音楽大学の出身で、第12回東京音楽コンクール(2014年)金管部門で第3位(第1位なし)および聴衆賞、第84回日本音楽コンクール(2015年)トランペット部門第1位および岩谷賞(聴衆賞)、E.ナカミチ賞受賞という経歴を持っている。

トランペットによるリサイタルというのはかなり珍しいような気がする。少なくとも私は聴いたことがない。しかもピアノ伴奏によるトランペット演奏というのも、正直に言うとCDなどの録音でも聴いたことがないのである。それもそのはず(?)で、本日のプログラムを見ても想像できるが、要するにトランペットとピアノのために書かれたソナタや小品が少ないのであろう。もちろん楽曲はいくらでもあるだろうが、誰も知らないような作曲家の曲ばかりでリサイタルを組んでも、聴きに来る人が集まるとは思えない。そういう意味でも本日は貴重なリサイタルになりそうである。

本日の守岡さんによるトランペット・リサイタルは、上記のプログラムを見ても分かるように、トランペットとピアノのためのソナタは1曲しかなく、メインとなるのは2曲のトランペット協奏曲だ。もちろん本日はピアノ伴奏での演奏になるわけだが、聴いたことがあるのはフンメルの協奏曲だけであった。もちろん「G線上のアリア」と「亡き王女のためのパヴァーヌ」は誰でも知っている曲だが、トランペットとピアノによる編曲版を聴いたことがある人はあまりいないだろう。結局のところ、こうした曲目でリサイタルを構成したことにより、他の楽器のリサイタルではあまり例のない出来事・・・・すなわち曲によって調性が異なるため、楽器そのものを使い分けるという大変興味深い形式になっていた。使われた楽器は、C管トランペット、フリューゲルホルン、B♭管トランペット、ピッコロトランペット、E♭管トランペットの5種類。

前半の1曲目は、アルビノーニの「トランペット協奏曲 ハ長調」。使用楽器はもちろんC管トランペットということになる。楽曲自体は、アルビノーニの「12のヴァイオリン・ソナタ 作品6」の中の「ソナタ第5番 ヘ長調」を、20世紀のトランペット奏者ティモファイ・ドクシツェルが編曲したもので、緩-急-緩-急のバロック形式の4楽章構成。

守岡さんの立ち位置はピアノの正面前(声楽家と同じような)で、楽譜を見ながらの演奏だった。最前列の中央で聴いていた私に、ちょうど真っ直ぐベルが向いていたので、おそらくは響きの良い紀尾井ホールであっても、楽器からの最短距離で聴いたために、これ以上はないというくらい、ナマの音を浴びたことになる。

バロックのトランペットは、晴れやかで陽性だ。初めて聴く守岡さんのトランペットはスッキリと爽やかな輝かしい音色で、リズム感も良く、息の長い旋律を軽快に吹いていく。ちょっと緊張気味のように感じられたが、第1楽章の冒頭を聴いただけで、あぁナルホドという感じで、音色といい、技巧といい、質感といい、もちろん音楽性も見事。さすがは日コンの覇者という実力をサラリと見せていた。

2曲目はラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」。こちらはフリューゲルホルン(B♭管)で演奏された。これもクラシック音楽の世界ではあまり馴染みのない楽器。オーケストラで使われることはほとんどない。音域はトランペットと同じだが、ベルの部分が長いので音がまろやかになるのが特徴である。原曲はト長調でオーケストラ版ではホルンが主題を吹く。その柔らかなイメージを踏襲するためのフリューゲルホルンということなのだろう。ゆったりとしたテンポで、息の長い主題が、緩やかなヴィブラートを帯びて紡がれていく。複雑な和声はピアノに任せることになるが、フリューゲルホルンを選んだのは正解で、そのまったりとした音色は気だるい雰囲気をうまく描き出していた。

3曲目くピルスの「トランペットとピアノのためのソナタ」。使用楽器はB♭管トランペット。ピルスという作曲家の名も初めて聞いた。カール・ピルス(1902〜1979)のウィーン生まれの作曲家だそうで、この曲が代表作に上げられているそうだから、知られていないのも仕方のないところだろう。1935年の作で、後期ロマン派の様式による3楽章構成。第1楽章は、濃厚なロマンティシズムに彩られたピアノの伴奏に乗せて、トランペットの吹く主題はねっとりとした質感で描き出されている。トランペットは強弱の差を大きくは出せないので、全体にまったりとした雰囲気が漂う。第2楽章は緩徐楽章で、抒情的な主題が穏やかに語られてる。ゆったりと流れるような旋律を大らかに歌わせて行く。ロマンティックな雰囲気満点だが、他の楽器では出せない、独特な世界である。第3楽章は躍動的でダイナミックな主題が走る。ピアノは細かく音を刻むが主題のトランペットは音が長く伸びるのでさの対比も面白い。まったく初めて聴く世界だが、ロマン派なので分かりやすく、素敵な曲ノリの良い素晴らしい演奏であった。

後半は、J.S.バッハの「G線上のアリア」から。使用楽器はピッコロトランペット。曲の印象もすっかり変わってしまう。独特のカン高い音色と高い音域の金管楽器は、普段聴き慣れないせいか、新鮮な印象であることは確か。抑揚があまりない(別に悪い意味で言っているのではない)、どちらかといえばオルガンで短音の旋律を弾いているような、一風変わった「G線上のアリア」であった。B♭管の楽器で普通のトランペットの1オクターヴ高い音を出すが、マウスパイプを伸ばしてA管に変えての演奏であった。

続いて、ヘーネの「スラヴ幻想曲」。使用楽器はB♭管。もちろん聴くのは初めて。作曲したカール・へーね(1860〜1927)はドイツのトランペット奏者で、「スラヴ舞曲」はスラヴ系の民族色豊かな主題が次々と登場し、当然トランペットのための超絶技巧もたっぷり盛り込まれている。1899年の作。哀愁の漂う主題がトランペットによって朗々と吹かれていく。守岡さんの演奏は、短調の哀愁の部分と、チャールダーシュのような陽性の舞曲風の部分とでは、色彩感が変わる。技巧的な部分の演奏も見事だ。

続いて、立原 勇の「舞 -無伴奏トランペットソロのための-」。使用楽器はB♭管。本日唯一の現代曲。この曲は、2008年の第25回日本管打楽器コンクールのトランペット部門の課題曲として作曲された。演奏はかなり質感の高い音色で、不規則に音が飛ぶような曲想に対して、音楽的には豊かに歌っていたように思う。伴奏がない分だけ、トランペットの表現力の幅を広げることができていたように感じられた。

最後は、フンメルの「トランペット協奏曲 変ホ長調」。使用楽器はもちろんE♭管。フンメル(1778〜1837)は古典派時代の作曲家で、ウィーンなどで活躍した。モーツァルトやハイドンに学び、ベートーヴェンとも親交があった。この曲はハイドンと並んで古典派のトランペット協奏曲の傑作とされている。私も一度だけ聴いたことがある(2013年/第81回日本音楽コンクール受賞者発表演奏会でトランペット部門優勝者の篠崎 孝さんが演奏した。共演は渡邊一正さんの指揮する東京フィルハーモニー交響楽団)。本日はピアノ伴奏なのが残念だが、協奏曲だけに華やかな技巧的な演奏をだっぷりと聴かせていただくことになった。第1楽章は、古典派の曲らしく、主題提示部がオーケストラ(ピアノ)だけで延々と続き、なかなかトランペットが出て来ない。その代わりに登場する部分はファンファーレのように派手だ。第2主題も歌うように伸びやか。変ホ長調であるためか、より輝かしく、華やかな曲想と合わせて、美しい音色が鳴り響いた。第2楽章は緩徐楽章。変イ短調に変わり、ほの哀しげな抒情的な主題が美しい。息の長い歌謡的な旋律が、美しい音色がとうとうと歌われていく。第3楽章はロンド。お祭りのような陽気で軽快なロンド主題を、トランペットが跳ね回るようなリズム感で演奏されていく。最後まで華やかな曲、素晴らしい演奏であった。

アンコールは2曲。守岡さんが大好きだというジブリ映画から、久石 譲の『天空の城ラピュタ』より「ハトと少年」をトランペットのソロでファンファーレ風に。「君をのせて」はピアノ伴奏でしっとりと。POPS系の旋律ではあるが、トランペットの朗々とした演奏はよく似合っている。

最後は「アメイジング・グレイス」。ジャズ風のアレンジが粋であった。

協奏曲はトランペットのリサイタルというものを初めて聴いたことになる。楽器の性格上、ソロのリサイタルになると知らない曲ばかりになってしまったが、聴き応えは十分であった。守岡さんの演奏は(私は金管楽器にはまったく詳しくないのでほとんどコメントする能力はないが)まず、陽性の音色が素晴らしく、華やかで煌びやかで、どこまでも突き抜けていくよう。音に潤いがあって音質自体の質感も高い。リズム感も良く、技巧的な演奏も見事ではあったが、息の長い旋律を大らかに歌うように演奏するのは圧巻であった。今回は彼女にとっても初のリサイタルということで、若干の緊張による乱れはあったようだが、技巧的にも表現的にもトップクラスの演奏家であることは間違いなさそう。とにかく素晴らしい演奏であった。演奏家としてはどちらの方に進んでいくのかは分からないが、今後の活躍に期待したい。

← 読み終わりましたら、クリックお願いします。

← 読み終わりましたら、クリックお願いします。

★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★

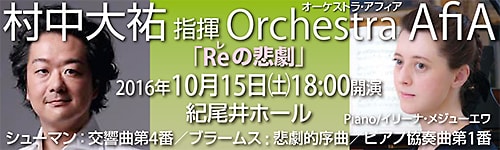

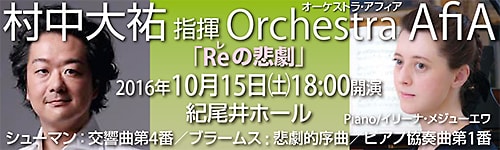

当ブログの筆者がお勧めするコンサートのご案内です。

↓コチラのバナーをクリックしてください。↓

Kioi Up & Coming Artist 7/Mio Morioka, Trumpet

2016年9月21日(水)19:00~ 紀尾井ホール 1階 1列 11番 2,000(セット券)

トランペット:守岡未央

ビアノ:林 浩子

【曲目】

アルビノーニ:トランペット協奏曲 ハ長調

ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ

ピルス:トランペットとピアノのためのソナタ

J.S.バッハ:G線上のアリア

ヘーネ:スラヴ幻想曲

立原 勇:舞 -無伴奏トランペットソロのための-

フンメル:トランペット協奏曲 変ホ長調

《アンコール》

久石譲:『天空の城ラピュタ』より「ハトと少年」「君をのせて」

作曲者不詳:アメイジング・グレイス

公益財団法人新日鐵住金文化財団が主催する「紀尾井 明日への扉」シリーズ。今回はトランペットの守岡未央さんによるリサイタルである。守岡さんは武蔵野音楽大学の出身で、第12回東京音楽コンクール(2014年)金管部門で第3位(第1位なし)および聴衆賞、第84回日本音楽コンクール(2015年)トランペット部門第1位および岩谷賞(聴衆賞)、E.ナカミチ賞受賞という経歴を持っている。

トランペットによるリサイタルというのはかなり珍しいような気がする。少なくとも私は聴いたことがない。しかもピアノ伴奏によるトランペット演奏というのも、正直に言うとCDなどの録音でも聴いたことがないのである。それもそのはず(?)で、本日のプログラムを見ても想像できるが、要するにトランペットとピアノのために書かれたソナタや小品が少ないのであろう。もちろん楽曲はいくらでもあるだろうが、誰も知らないような作曲家の曲ばかりでリサイタルを組んでも、聴きに来る人が集まるとは思えない。そういう意味でも本日は貴重なリサイタルになりそうである。

本日の守岡さんによるトランペット・リサイタルは、上記のプログラムを見ても分かるように、トランペットとピアノのためのソナタは1曲しかなく、メインとなるのは2曲のトランペット協奏曲だ。もちろん本日はピアノ伴奏での演奏になるわけだが、聴いたことがあるのはフンメルの協奏曲だけであった。もちろん「G線上のアリア」と「亡き王女のためのパヴァーヌ」は誰でも知っている曲だが、トランペットとピアノによる編曲版を聴いたことがある人はあまりいないだろう。結局のところ、こうした曲目でリサイタルを構成したことにより、他の楽器のリサイタルではあまり例のない出来事・・・・すなわち曲によって調性が異なるため、楽器そのものを使い分けるという大変興味深い形式になっていた。使われた楽器は、C管トランペット、フリューゲルホルン、B♭管トランペット、ピッコロトランペット、E♭管トランペットの5種類。

前半の1曲目は、アルビノーニの「トランペット協奏曲 ハ長調」。使用楽器はもちろんC管トランペットということになる。楽曲自体は、アルビノーニの「12のヴァイオリン・ソナタ 作品6」の中の「ソナタ第5番 ヘ長調」を、20世紀のトランペット奏者ティモファイ・ドクシツェルが編曲したもので、緩-急-緩-急のバロック形式の4楽章構成。

守岡さんの立ち位置はピアノの正面前(声楽家と同じような)で、楽譜を見ながらの演奏だった。最前列の中央で聴いていた私に、ちょうど真っ直ぐベルが向いていたので、おそらくは響きの良い紀尾井ホールであっても、楽器からの最短距離で聴いたために、これ以上はないというくらい、ナマの音を浴びたことになる。

バロックのトランペットは、晴れやかで陽性だ。初めて聴く守岡さんのトランペットはスッキリと爽やかな輝かしい音色で、リズム感も良く、息の長い旋律を軽快に吹いていく。ちょっと緊張気味のように感じられたが、第1楽章の冒頭を聴いただけで、あぁナルホドという感じで、音色といい、技巧といい、質感といい、もちろん音楽性も見事。さすがは日コンの覇者という実力をサラリと見せていた。

2曲目はラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」。こちらはフリューゲルホルン(B♭管)で演奏された。これもクラシック音楽の世界ではあまり馴染みのない楽器。オーケストラで使われることはほとんどない。音域はトランペットと同じだが、ベルの部分が長いので音がまろやかになるのが特徴である。原曲はト長調でオーケストラ版ではホルンが主題を吹く。その柔らかなイメージを踏襲するためのフリューゲルホルンということなのだろう。ゆったりとしたテンポで、息の長い主題が、緩やかなヴィブラートを帯びて紡がれていく。複雑な和声はピアノに任せることになるが、フリューゲルホルンを選んだのは正解で、そのまったりとした音色は気だるい雰囲気をうまく描き出していた。

3曲目くピルスの「トランペットとピアノのためのソナタ」。使用楽器はB♭管トランペット。ピルスという作曲家の名も初めて聞いた。カール・ピルス(1902〜1979)のウィーン生まれの作曲家だそうで、この曲が代表作に上げられているそうだから、知られていないのも仕方のないところだろう。1935年の作で、後期ロマン派の様式による3楽章構成。第1楽章は、濃厚なロマンティシズムに彩られたピアノの伴奏に乗せて、トランペットの吹く主題はねっとりとした質感で描き出されている。トランペットは強弱の差を大きくは出せないので、全体にまったりとした雰囲気が漂う。第2楽章は緩徐楽章で、抒情的な主題が穏やかに語られてる。ゆったりと流れるような旋律を大らかに歌わせて行く。ロマンティックな雰囲気満点だが、他の楽器では出せない、独特な世界である。第3楽章は躍動的でダイナミックな主題が走る。ピアノは細かく音を刻むが主題のトランペットは音が長く伸びるのでさの対比も面白い。まったく初めて聴く世界だが、ロマン派なので分かりやすく、素敵な曲ノリの良い素晴らしい演奏であった。

後半は、J.S.バッハの「G線上のアリア」から。使用楽器はピッコロトランペット。曲の印象もすっかり変わってしまう。独特のカン高い音色と高い音域の金管楽器は、普段聴き慣れないせいか、新鮮な印象であることは確か。抑揚があまりない(別に悪い意味で言っているのではない)、どちらかといえばオルガンで短音の旋律を弾いているような、一風変わった「G線上のアリア」であった。B♭管の楽器で普通のトランペットの1オクターヴ高い音を出すが、マウスパイプを伸ばしてA管に変えての演奏であった。

続いて、ヘーネの「スラヴ幻想曲」。使用楽器はB♭管。もちろん聴くのは初めて。作曲したカール・へーね(1860〜1927)はドイツのトランペット奏者で、「スラヴ舞曲」はスラヴ系の民族色豊かな主題が次々と登場し、当然トランペットのための超絶技巧もたっぷり盛り込まれている。1899年の作。哀愁の漂う主題がトランペットによって朗々と吹かれていく。守岡さんの演奏は、短調の哀愁の部分と、チャールダーシュのような陽性の舞曲風の部分とでは、色彩感が変わる。技巧的な部分の演奏も見事だ。

続いて、立原 勇の「舞 -無伴奏トランペットソロのための-」。使用楽器はB♭管。本日唯一の現代曲。この曲は、2008年の第25回日本管打楽器コンクールのトランペット部門の課題曲として作曲された。演奏はかなり質感の高い音色で、不規則に音が飛ぶような曲想に対して、音楽的には豊かに歌っていたように思う。伴奏がない分だけ、トランペットの表現力の幅を広げることができていたように感じられた。

最後は、フンメルの「トランペット協奏曲 変ホ長調」。使用楽器はもちろんE♭管。フンメル(1778〜1837)は古典派時代の作曲家で、ウィーンなどで活躍した。モーツァルトやハイドンに学び、ベートーヴェンとも親交があった。この曲はハイドンと並んで古典派のトランペット協奏曲の傑作とされている。私も一度だけ聴いたことがある(2013年/第81回日本音楽コンクール受賞者発表演奏会でトランペット部門優勝者の篠崎 孝さんが演奏した。共演は渡邊一正さんの指揮する東京フィルハーモニー交響楽団)。本日はピアノ伴奏なのが残念だが、協奏曲だけに華やかな技巧的な演奏をだっぷりと聴かせていただくことになった。第1楽章は、古典派の曲らしく、主題提示部がオーケストラ(ピアノ)だけで延々と続き、なかなかトランペットが出て来ない。その代わりに登場する部分はファンファーレのように派手だ。第2主題も歌うように伸びやか。変ホ長調であるためか、より輝かしく、華やかな曲想と合わせて、美しい音色が鳴り響いた。第2楽章は緩徐楽章。変イ短調に変わり、ほの哀しげな抒情的な主題が美しい。息の長い歌謡的な旋律が、美しい音色がとうとうと歌われていく。第3楽章はロンド。お祭りのような陽気で軽快なロンド主題を、トランペットが跳ね回るようなリズム感で演奏されていく。最後まで華やかな曲、素晴らしい演奏であった。

アンコールは2曲。守岡さんが大好きだというジブリ映画から、久石 譲の『天空の城ラピュタ』より「ハトと少年」をトランペットのソロでファンファーレ風に。「君をのせて」はピアノ伴奏でしっとりと。POPS系の旋律ではあるが、トランペットの朗々とした演奏はよく似合っている。

最後は「アメイジング・グレイス」。ジャズ風のアレンジが粋であった。

協奏曲はトランペットのリサイタルというものを初めて聴いたことになる。楽器の性格上、ソロのリサイタルになると知らない曲ばかりになってしまったが、聴き応えは十分であった。守岡さんの演奏は(私は金管楽器にはまったく詳しくないのでほとんどコメントする能力はないが)まず、陽性の音色が素晴らしく、華やかで煌びやかで、どこまでも突き抜けていくよう。音に潤いがあって音質自体の質感も高い。リズム感も良く、技巧的な演奏も見事ではあったが、息の長い旋律を大らかに歌うように演奏するのは圧巻であった。今回は彼女にとっても初のリサイタルということで、若干の緊張による乱れはあったようだが、技巧的にも表現的にもトップクラスの演奏家であることは間違いなさそう。とにかく素晴らしい演奏であった。演奏家としてはどちらの方に進んでいくのかは分からないが、今後の活躍に期待したい。

★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★

当ブログの筆者がお勧めするコンサートのご案内です。

↓コチラのバナーをクリックしてください。↓