(旧暦5/12 先負 月齢11.0)(大阪の日の出4:50 日の入り19:15)

ひまわりに手招きされて回り道

〈朝、犬の散歩途中で、目についたひまわりに引き寄せられて)

「朝顔につるべ取られてもらい水」のマネしでし(>_<)

いやマネしにもなってまへん。

加賀千代女さま、しゅんましぇんです。<(_ _)>

プレバトの夏井いつき先生の大ファンですが、

俳句の才能は全くございましぇん。

なら、俳句モドキも書くなっ!

ですね、はい。今後気をつけます。

(旧暦5/12 先負 月齢11.0)(大阪の日の出4:50 日の入り19:15)

ひまわりに手招きされて回り道

〈朝、犬の散歩途中で、目についたひまわりに引き寄せられて)

「朝顔につるべ取られてもらい水」のマネしでし(>_<)

いやマネしにもなってまへん。

加賀千代女さま、しゅんましぇんです。<(_ _)>

プレバトの夏井いつき先生の大ファンですが、

俳句の才能は全くございましぇん。

なら、俳句モドキも書くなっ!

ですね、はい。今後気をつけます。

(旧暦1/25 先勝 月齢24.1)(大阪の日の出6:37 日の入り17:47)

前記事(1/17付)「徒然にパチリ」で冬に咲いているコスモスの画像を紹介しましたが、このコスモスのバックに写っている赤い葉の植物は「ナンテンの紅葉?それともオカメナンテン?」と、植物に詳しいブロガーさんのコメントがありました。

「オカメナンテン」って?

初めて知った植物名でしたが大いに興味が湧きました。

そこで早速web検索。

以下のサイトに

http://sodatekata.net/flowers/page/820.html

オタフクナンテン(お多福ナンテン)とありました。

(他のサイトでもほとんどオタフクナンテンの名前で登録されていたので、以後オカメナンテンをオタフクナンテンと称します)

上記のサイトに

常緑で冬にも落葉しないのに、霜に当たると紅葉します。とても便利。生垣として利用されます。中国原産で品種改良のためか、ナンテンと違って実がつきません。

とありました。また

樹高(草丈)が40センチから50センチほどで、大きくならない

ともありました。

また他のサイトには「葉が丸っこい」とも書かれていました。

◇霜にあたると紅葉する

◇草丈は40~50センチほど

◇葉っぱが丸っぽい

◇実がつかない

この4点が一般のナンテンとの見分けになる。

これを頭に叩き込んで散歩へGO。

↓まずは「徒然にパチリ」にUPしたコスモスの画像の再掲載。

↑この画像のバックに写っている赤い葉っぱの植物の正体は?

↓以下2枚の画像は上記の画像をズームしてトリミングしたもの

塀沿いに植えられていたナンテンに似た植物にはいずれも赤い実が生っていました。これはオタフクナンテンではなく一般のナンテンであると断定。(しかし、園芸種には先祖返りをするものも多くあり、実が生っているから普通のナンテンであると決めつけられないこともあります)

↓散歩中見つけたオタフクナンテンです。

(1月末に撮影。場所は近所のマンションの入り口の植え込み)

ナンテンと思える植物に注意して歩くと、戸建てやマンションの入り口の植え込みのほとんどはオタフクナンテンでした。犬と歩けばオタフクナンテンに当たる、です。(^_^;)

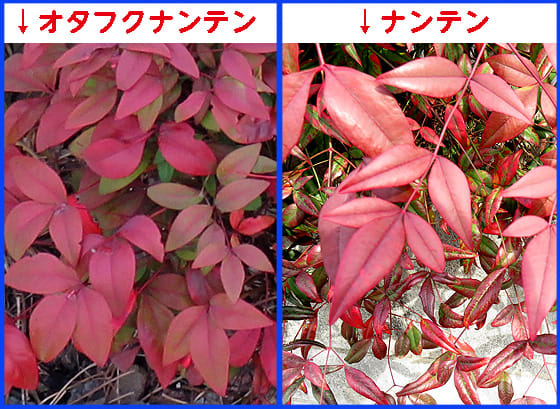

以下は一般のナンテンとオタフクナンテンの葉っぱの違い

↑左のオタフクナンテンの葉はどことなくぷっくらしていて、右のナンテンの葉はとがっています。

★オタフクナンテン★

科名:メギ科

属名:ナンテン属

学名:Nandina domestica cv.Otafukunanten

英名:なし

別名:オカメナンテン(オタフクに同じ、葉の形に由来)

ゴシキナンテン(秋に葉が緑から赤く紅葉すると五色に見えることから)

ナンテンを矮小化した園芸種

以下の画像はオタフクナンテン探しの時ついでに見つけた野鳥。

おまけUPです。 見てくださいませ。<(_ _)>

↑ジョウビタキの女の子

↑上記に同じ(前にまわって撮りました)

↑ジョウビタキの男の子(近くにいました。上の女の子とつがい?)

↑モズの女の子。可愛いね。

↑上記に同じ(横顔も愛くるしい)

(旧暦12/20 先勝・土用 月齢18.8)(大阪の日の出7:04 日の入り17:12)

◆↓下2枚ともに、1/10撮影。近所の公園にて。

コスモスは秋桜とも表し秋の季語にもなっているが、近年夏にも咲く種類が多くなりそれもすっくと立っている。 子供の頃記憶にあるコスモスは、茎がクニャクニャと曲がりくねって地面を這っていた。

しかし上記のコスモスは結構茎が曲がりくねって昔の姿を彷彿とさせる。この寒い時期に咲いているなんて珍しいと思わずパチリ。葉っぱは全て枯れていた。

◆↓ ヒヨドリ。近所にて(1/10撮影)

先ほどまで一所懸命囀っていたヒヨドリがいきなりパタリと鳴きやむ。

人の気配を感じたのね。でも飛び立たずじっとしていた。

反対側に回ってパチリ

鋭い視線・・・

早よあっち行けっ!

と言っているような・・・

写真を撮らせてくれてありがとう、ほなサッサと退散します。

↓15日に撮った別のヒヨドリの動画(鳴き声が入っています) 28秒

↓こちらは4年前の2013年5月に撮った動画。10秒。(車の騒音で聞き取りにくい)

15日、この大阪にも雪が降った。

朝方わずかに積もった雪は昼すぎに跡形もなく消えた。

早よ帰ろうな(ソフト)。相変わらず雪が苦手なソフト。

トップのコスモスの花。

頑張って咲いていたけど15日の雪でついに消えた。

この4、5日、朝方零下前後の気温が続いたもんね。よく頑張った。

(旧暦12/02 先勝 月齢0.8)(大阪の日の出7:05 日の入り16:57)

↑いただいてま~す

↑今年の柿はなかなか美味しいで

今朝いつもの公園に立ち寄ったら、

ツグミさんが美味しそうに柿の実を突いてた。

「美味しいかい 」

」

ソフトと一緒に見あげて、ついでに写真を撮らせてもらった。

「早よ、あっち行ってぇなぁ」

「はいはい。お邪魔しましたぁ」

今年も残すとこ今日と明日だけ。

来年はツグミさんたちの年やね、

鳥インフルやなんて、うちらのせいやないし、人間達のせいやし。

何千キロもつらい旅して、ようやく日本にたどり着いたと思たら、

あちこちで渡り鳥が嫌われ追い払われてるゆうて、ほんま悲しいわ。

来年はええ年やったらええのになぁ~。

ほなね~。

って、ツグミさんが言うてはりました。

暮れも押し詰まっておりますので、

コメント欄は閉じさせていただきます。悪しからず。

今年はいろいろとありがとうございました。

(旧暦6/21 友引 月齢19.7)(大阪の日の出5:02 日の入り19:07)

↑クマゼミ

ミンミンゼミやアブラゼミ等よりかなり大きなセミで、主に西日本に棲息しているようです。現在の大阪ではセミと言えばクマゼミですが、私の子供の頃は羽の茶色いアブラゼミが一番多かったように記憶しています。近年は見ることも鳴き声も聞いたことがありません。

クマゼミの鳴き声は「シャワ シャワ シャワ シャワ」と実にうるさく、一斉に鳴いている街路樹の下では間近に居る人の話し声さえも聞こえませぬ。

7月始め頃から8月始め頃まで賑やかに鳴いています。

トップは大阪の夏の風物詩、クマゼミでした。

↑ムクゲ

6月初旬頃から咲き始め、10月頃まで咲いています。

上のムクゲはちょっと変わり種。 シベが花弁化しています。

↑フヨウ

ムクゲと同じ頃に咲き始めるんだと最初は思っていましたが、近所で見掛けるフヨウは今年も7月半ばを過ぎてから咲き始めました。ムクゲの開花より1ヵ月ほど遅く咲きます。

花はムクゲより大きくて一日花。 ムクゲの花は数日咲いていますね。

↑ユリノキの街路樹。樹高は10メートル近くあるように見えました

↑ちょっと変わった葉っぱの形をしています。

↑ソフトに着せるには小さすぎました。

名前:ユリノキ

分類:モクレン目 モクレン科 ユリノキ属

学名:Liriodendron tulipifera L.

英名:American tulip tree

和名:ユリノキ(百合の木)・ハンテンボク(半纏木)・チューリップの木・軍配(ぐんばい)の木・奴凧(やっこだこ)の木)

原産:北アメリカ中部

日本には明治初年頃に渡来。

「ユリノキ」の名前由来に「季節の花300」のサイトでは

・1890年(明治23年)、のちの大正天皇が皇太子の頃に小石川植物園を訪ね、そこにある日本最古のユリノキ種の木を見た際に、その木を「ユリノキ」と命名したとされる。

とありましたが、同ページの「学名」欄に

学名のLiriodendron(リリオデンドロン)は、ギリシャ語の「leirion(ユリ)+dendron(樹木)」が語源。ユリに似た花の樹木、の意味から。

とも表記されています。

ギリシャ語の語源である「leirion(ユリ)+dendron(樹木)」から名付けられた学名の「ユリに似た花の樹木」のほうが「ユリノキ」の名前の由来として説得力があると私には思えました。

和名の「ハンテンボク(半纏木)・軍配(ぐんばい)の木・奴凧(やっこだこ)の木)」等々は葉の形から、「チューリップの木」は花の形から名付けられたのでしょう。

ユリノキの花が咲くのは初夏の5月頃です。

このユリノキの並木を発見したのは6月始め頃で、まだ花が咲いている時期のはずですが、咲いている花を見つけることはできませんでした。花は枝の先に咲くというので、咲いていたとしても木の上のほうだったかもしれません。写真に撮ったユリノキの樹高はかなり高くて下から見あげても見つけることはできなかったのかもしれません。

WEBの各サイトにUPされている花の写真を見る限りでは、ユリよりチューリップの花に似ていると思いました。来年こそはこの目で実際に確かめてみたいものです。

追記:(2016-07-29)

上記で大正天皇が皇太子時代に小石川植物園を訪れてユリノキと命名したとされる件ですが、この時皇太子は11歳でした。

11歳・・・で「ユリノキ」と名付けるのはちょっと無理があるように思えました。これはあくまでも私個人の感想です。