大会恒例となりつつある私のレトロゲーム攻略。

某番組の有野課長のようなことをしているわけです。

前回、ちょうど1年前は、「暗黒神話 ヤマトタケル伝説」というなかなかカオスなアドベンチャーゲームを攻略しました。

そして今回は・・・

「真田十勇士」です。

「真田十勇士」は、株式会社ケムコ(当時)より昭和63年(1988年)6月27日に発売されたゲームです。

ちなみに昭和63年に発売されたゲームは、ドラゴンクエストIII(エニックス)、ファイナルファンタジーII(スクウェア)などの名作があります。

また信長の野望 全国版(光栄)、三國志(光栄)といった歴史シミュレーションゲームのシリーズが産声をあげた年でもあります。

そうそう、鬼ヅモ同好会ではおなじみ?の独眼竜政宗(ナムコ)も、昭和63年に発売されました。

さて話を「真田」戻して・・・

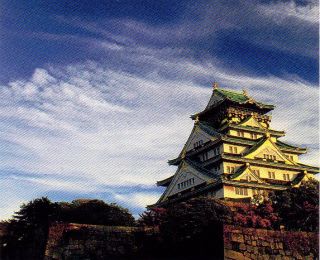

そもそも「真田十勇士」とはどういった物語かといいますと、主人公は大坂の陣で「日の本一の

ちなみに「幸村」とは実際の名ではなく、本名は

その真田幸村に仕えた10人の家臣が、主従で大活躍をするというストーリーなのです。

それでは「真田十勇士」、開幕。

※ご注意

今回の攻略記も、ネタバレの要素を多分に含みます。

このゲームを自力で攻略されたい方は、閲覧されないことをお奨めいたします。

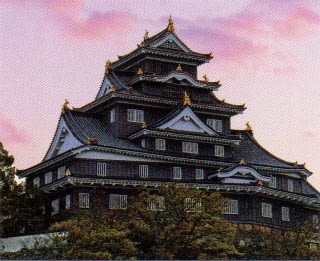

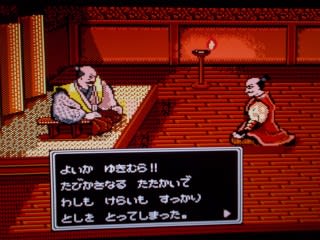

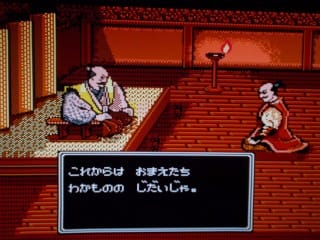

ストーリーは真田の本拠地・信州上田城から。

上田城主にして幸村の父・真田昌幸との会見より、ストーリーは始まります。

「わしも家来もすっかり年をとってしまった」などと弱気なことをのたまう父。

「これからはお前たち若者の時代じゃ」とおっしゃいます。

諸国にいる十勇士を仲間にして、徳川家康の首をとることが最終目的だと告げます。

そして最初に、上田の山奥に住んでいる白雲斎(戸澤白雲斎)という人物に会うように教えられます。

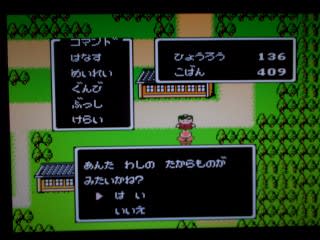

会見が終わったところで、幸村のステータスを見てみましょう。

おお、なんたるオヤジ顔・・・。

さて家来の項目を見てみると、武士 20人とあります。これがRPGでいうところのHPにあたるんです。

忠誠度 10・・・このゲームには家来(兵隊)の忠誠度というのがあり、忠誠度が低いと戦いであまり働いてくれなくなります。つまりは攻撃力が落ちます。

そして忠誠度が0になると、家来が謀反を起こし戦闘になるそうです。

最後に武器 刀は、家来がもつ武器のことで、家来1人につき決まった武器が1つ必要になります。

まずは忠誠度の低い家来に米を与え、忠誠度を上げましょう。

このゲームの「通貨」としては、金(小判)と米があります。

金で米と武器を買い、米はただ家来に褒美として与えるためのものです。

実際に兵糧として消費するものではなく、行軍するたびに米が減っていくわけではないのでご安心ください。

金は、敵と戦って手に入れるほかに・・・

町にある賭博場の丁半博打でも増やすことができます。

小判50両を賭けて、勝てば2倍の100両を手にすることができます。

序盤では一番安全な金稼ぎの方法ですが、中盤以降では敵を倒したほうが稼げます。

そしてこのゲームの大きな特徴。

それは宿屋がないことです。

そして薬草やポーションの類もないのです。

持ち物は、金・米・武器とイベントアイテムのみです。

とりあえず、上田城の外へ出てみます。

ドラクエチックなフィールド画面。

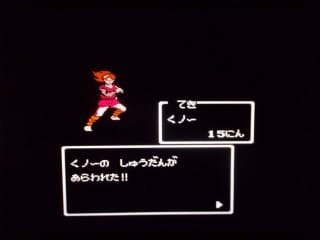

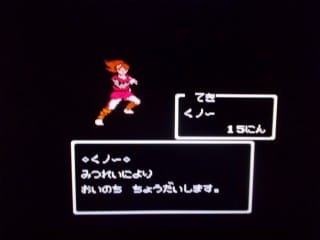

フィールド上をうろついていると、敵が出現します。

くの一が現れました。

「密令により、お命頂戴します」と前口上を述べてきます。

戦闘ごとにいちいち前口上があるのですが、これには重大な意味が含まれています。

それはともかく、幸村隊がくの一の集団に攻撃を仕掛けると、敵はあっさり倒れました。

そして戦利品・・・小判だけなのですが、敵の中でもくの一はかなり金を持っています。

次に出会った敵・・・盗賊。

明らかに時代を誤っている姿・・・。

なぜか戦闘BGMも他の敵とは異なります。

前口上も「身ぐるみを置いていけ」などと、ナメたことを言ってきますので、返り討ちにしてやりましょう♪

盗賊、つえぇぇ~(ToT)

全滅すると、命からがら落ちのびて上田城に退却することとなります。

再び上田城を出陣。

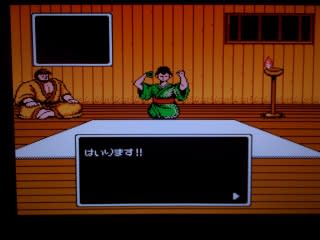

今度は農民が現れました。

「これから代官に直訴するだ! 邪魔立てするでねえ」と荒ぶっております。

領民をいたわる幸村どのは、「はなしあう」を選択。

すると農民が説得に応じ、さらに部隊に入隊というのです!

その際にいくらかの米と、部隊に応じた武器が必要になります。

幸村隊の武器は刀なので、買っておいた刀を分け与えます・・・ただし幸村の訓練に耐えられなかったということで、一部の農民は逃げてしまいました。

さらに別の戦いでさむらい部隊の説得に成功。

すると今度は払う米は僅少ですみ、さらに刀が不要でした。

ということは、同じ部隊を説得すれば、武器は不要だとわかりました。

兵力を増強する手段がわかったところで、ひだ(飛騨)の村へ移動します。

佐助を知る女性に話しかけると、イベントアイテム・いしょ(白雲斎の遺書)を託されます。

それを上田の山奥にある小屋に持っていくと・・・

白雲斎の遺言に従い、甲賀忍者・猿飛佐助が仲間になります。

仲間になった佐助は、「上田の城下に望月六郎が住んでいるので、仲間になるよう説得する」といいます。

上田に戻り望月六郎に会見すると、らいたあ(ライター)が欲しいと言ってきます。

このように、十勇士たちを仲間にするには「おつかいイベント」をこなす必要があり、あっさり仲間にはなってくれません。

再び飛騨の村に戻り、南蛮かぶれのじじいから50両でらいたあを譲ってもらいます。

そして上田城下へ。

らいたあが手に入ってご満悦の望月六郎が仲間になります。

このゲームでの六郎は、爆弾を使いこなす甲賀忍者ということになっています。

上田の北にある関所。

ひとりで関所を守る兵士。こんな関所、あっさり突破できそうな気もしますが・・・

このゲームでは命令コマンドで望月六郎に命令して関所を爆破することで、関所の行き来ができるようになります。

ちなみに佐助の命令コマンドは、武器の収集です。

無料で武器を20程度調達してきますが、たまに失敗して兵を失うこともあります。

佐助の特技はあまり使わないかもしれません。

ともかく十勇士のうち2人を配下にした幸村。

さらなる仲間と家康の首を求め、旅は始まったばかりです。

第70回鬼ヅモ同好会麻雀大会顛末記・第1話に戻る。