2 0 1 6 年 5 月 6 日 ( 金 )

午 後 6 時 3 4 分

鬼 ヅ モ 同 好 会 麻 雀 大 会 会 場

この日は私を除いて全員出勤。

ひとりよね氏宅に残された私は、ゲーム三昧という無為の日をおくります。

そのなかで・・・

約1年半ぶりの・・・

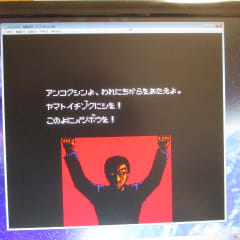

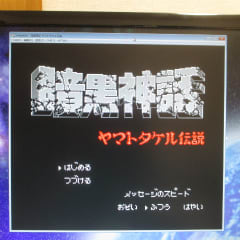

「暗黒神話 ヤマトタケル伝説」

「暗黒神話 ヤマトタケル伝説」をプレイしようという気になってしまいました。

このゲームは、

諸星大二郎氏の

「暗黒神話」という漫画を原作としています。

私は、その原作を一度も読んだことはありません。

おととしの大みそかに、なぜこのゲームをプレイする気になったのか・・・まったく記憶にございません。

酒の酔いに任せて、ダラダラと進めていき、途中で頓挫してしまったこのゲーム。

この日はシラフのまま、完全攻略を目指してプレイしていきます!

※ご注意

ここから先はネタバレの要素を多分に含みます。

このゲームを自力で攻略されたい方は、閲覧されないことをお奨めいたします。

午 後 6 時 3 5 分

第 1 章 開 幕

このゲームの主人公は

タケシ。

そしてタケシの父は10年前に何者かに殺されてしまった。

その遺体が発見された長野の蓼科から、ゲームは始まります。

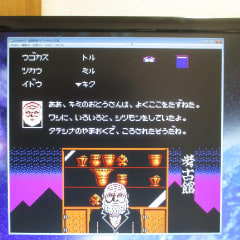

最初に訪れるのは、長野の考古館。

ここの館長・

竹内といろいろ話をして・・・

石仏の前に来ます。

ここでタケシの父が遺体となって発見されたそうですが・・・

この石仏を調べると、

なんと洞窟が現れます。

その洞窟に入ると、

都合よく剣が落ちているので回収。

そしてなんとな~く進めると・・・

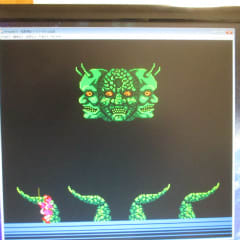

突如、戦闘が始まります!!

突如、戦闘が始まります!!

アドベンチャーゲームと思っていたところに、突然のアクション要素。

もとよりアクションゲームが苦手で、なおかつ酔っぱらっていた当時の私は、なす術もなくヤラれてしまったのですが・・・

この日の私はシラフでやる気に満ちていました。

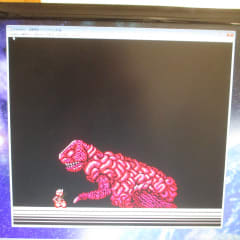

首長獣が

足元には火の玉を放ってこないことを見切ります。

火の玉をかいくぐって足元に潜り込んで、ひたすら斬り付けるだけで、あっさり勝利しました。

「よくぞ暗黒神の遣いを倒した」などと知ったようなことを突然話す竹内氏。

なんとも怪しげなジジイです。

午 後 6 時 4 8 分

第 2 章 へ

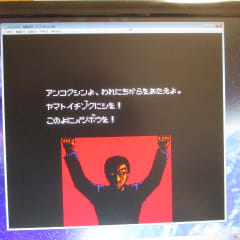

「お前は選ばれし者」・・・突然の宣告に、「ははぁ・・・そうですか・・・」って思ったのは私だけではないだろうな~。

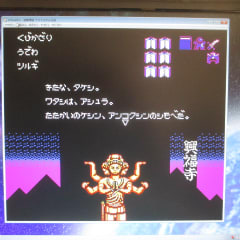

「私はすべてのものの支配者・

ブラフマン」・・・「ブラフマン」って高校の世界史で習ったような? たしか

ガウタマ・シッダールタが出てきたあたり。

「お前が来ることはわかっていた」・・・みたいなことを言われて、突如飛ばされた世界は・・・

古代の出雲。

このころには出雲大社があったようです。

出雲で出会った女性・

オトタチバナ。

「あなたの妻・・・でございます」というように、オトタチバナはヤマトタケルの妃でした。

弟橘媛は、日本武尊の妃(妾とも巫女とも)。

日本武尊の東征に同行したといいます。

静岡県焼津で日本武尊の東征軍は焼討ちに遭いますが、ともに乗り切り、現在の浦賀水道まで到達しました。

ここで日本武尊は、

「こんな小さな海、飛んで渡れるわい!」

と大言壮語してしまい、海神の怒りを買ってしまいます。

海は荒れ狂い、東に進軍できなくなってしまいました。

このときに弟橘媛は、

さねさし 相武の小野に 燃ゆる火の 火中に立ちて 問ひし君はも

(相武の野(現在の焼津)に燃え立つ火の中で、それでもわたしの心配をしてくださった貴方様)

と詠い、自らが身を投げて海神の怒りを解いたのでした。

現在の「袖ヶ浦」という地(千葉県袖ケ浦市&習志野市袖ヶ浦)は、弟橘媛の着ていた服の袖が流れ着いたところであるといわれています。

・・・そういう人物であるだけに、出雲にいるのも「????」なのですが・・・

なんと

勝手にヤマタノオロチを退治させられることになっています!

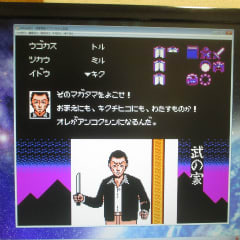

竹内氏に似ている?

タケウチノスクネなる男が現れ、「この剣でヤマタノオロチを倒せ」と危険な役割を押し付けてきます。

武内宿禰は、古代日本の人物。

景行天皇・成務天皇・仲哀天皇・神功皇后・応神天皇・仁徳天皇に仕えた伝説の忠臣とされます。

のちの紀氏、蘇我氏などの有力豪族の祖ともいわれています。

そういえばヤマトタケル(日本武尊)は景行天皇の皇子です。

このオヤジ、臣下のくせに皇子を危険にさらそうとしています。

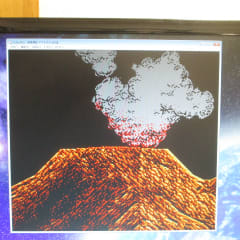

仕方がないので、ヤマタノオロチを退治しに行きます。

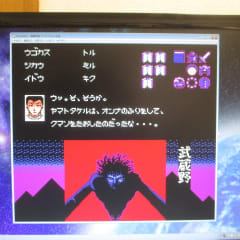

「八俣」のはずですが、機能しているのは「五俣」の首だけ。

それでもその5つの首がそれぞれ弾を放ってくる強敵です。

しかしこちらも弾が出る剣で応戦。

さすがは伝説の忠臣、すばらしい剣を献じてくれたものです・・・だったらお前が倒しに行かんかい!とは言わないでおきましょう。

このように

しゃがんでも剣による攻撃は可能。

そして

最下層を除く4つの首からの攻撃をかわすことができます。

一番下の首が放つ弾をジャンプでよけながら、しゃがんで剣を振り、ヤマタノオロチを退治できました。

ところでヤマタノオロチって、出雲大社ができる以前に退治されているはずでは??

いやいやオロチは1匹だけではなかったのでしょう、きっと。

「よくぞ暗黒神の遣いを倒した」・・・なぜこのジジイは知っているのだ?!

午 後 6 時 5 5 分

第 3 章 へ

「どうだ、わかったか」・・・・・・

わかりません!!

またまた瞬間移動。

「ここは、どこなのでしょう」・・・って、思いっきり「国東半島」ってあるじゃねぇか!

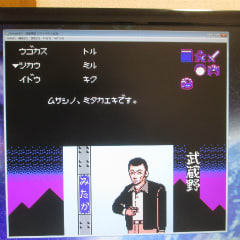

林の中で出会う

オオガ ミヤという女性。

都合のいい展開ですが、この人と話をすると、

ここは国東半島の宇佐というところのようです。

そしてこの女性は、宇佐に邪馬台国があったという説を唱えているようです。

「邪馬台国はどこにあったか?」という論争では、畿内説と九州説がありますが、九州説でも多岐に分かれ、「宇佐説」も実際に主張されている学説のひとつです。

「 -ねえねえ。ミヤさん。-

相変わらず無視しています。

きっと、

女子大出身ですよ」

断っておきますが、これは昭和のゲーム。

世知辛いいまの世の中ならば、絶対に叩かれそうなト書きです。

さてさて女子大出身と思われるミヤとともに林を探索すると、またしても洞窟へといざなわれます。

ここで新たな剣と、金印を手に入れますが・・・

ミヤさん、

服を脱ぎすて泉の中へ。

この後、

当時の青少年には刺激の強いシーンが登場?

ヒェ~! 別の意味で刺激の強いシーン。

ミヤ改め餓鬼から逃走。

なぜか竹内氏登場。

氏によると、餓鬼の封印が何者かによって解かれてしまったもよう。

そしてそれは、

熊襲の末裔によるものだといいます。

熊襲は、九州地方に割拠して大和王権に抵抗した部族です。

景行天皇の御代に、天皇御自ら征伐に向かわれたといいます。

また伝説では、景行天皇の皇子・小碓命が女装して族長の熊襲建兄弟の寝所に忍び込み、ふたりを斬り殺したといいます。

このときに弟から「タケル」の名を献じられ、以後「日本武尊」と名乗ったそうです。

竹内氏はタケシに、熊襲にゆかりがある熊本県内の遺跡に行こうと提案。

3ヶ所の古墳をめぐることとなりますが・・・

「いかん、ワナじゃ!」

「いかん、ワナじゃ!」

突如、餓鬼が襲いかかってきます。

餓鬼は口から小餓鬼?を放ってきます。

この小ガキがぴょんぴょん跳ねて、なんともいやらしい動きをするのですが・・・

このとおり、

ふところに入り込んでしまえば全くの無敵。

小ガキは一方通行で右側に向かってきませんし、ガキはふところの中に小ガキを放つことはできません。

そしてガキは直立不動なので、ふところに入ってしまえば勝利は確定です。

第67回鬼ヅモ同好会麻雀大会顛末記・第3話に戻る。

5

5

1

1