クチナシ 撮影日:2015/07/04

今日から「跳んでいる女性たち」をテーマにした。

のはいいのだが、調べる範囲が拡大する一方で、弱っている。

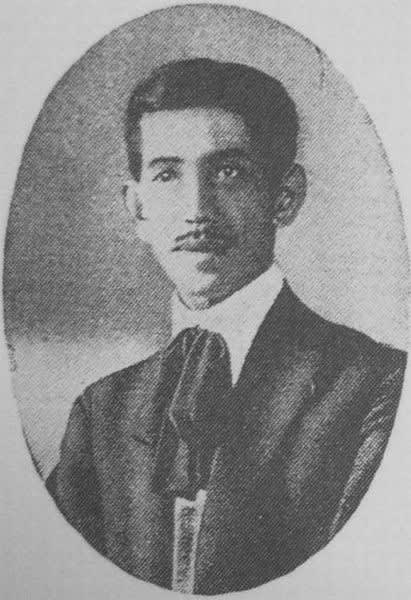

でも、最初は「伊藤野枝」という女性に決めている。

伊藤野枝(いとうのえ)1895(明治28)-1923(大正12)

作家、翻訳家、編集者、婦人解放運動家、無政府主義者

まずは青空文庫で彼女の作品を読んでみよう。

3人の男たちが、ボロクソに書かれていて、読むと面白い。筆が立つ女性。

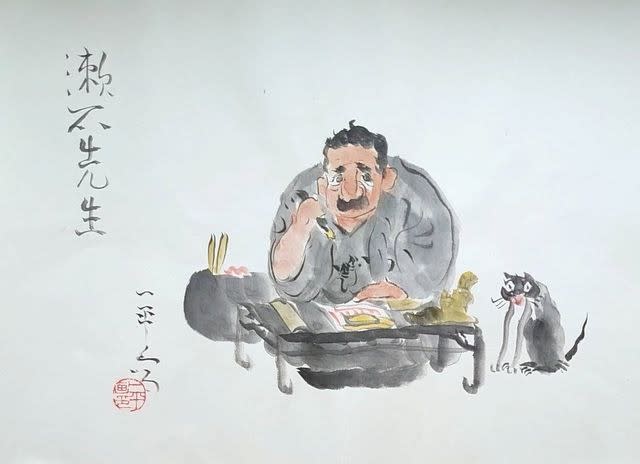

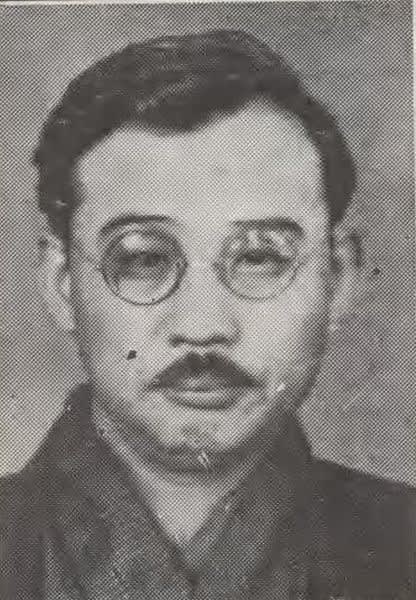

真っ先に書かれているのが「森田草平」。

漱石の十弟子の一人だが、奇行が多く皆もあまり相手にしなかったらしい。

「平塚らいてふ」と心中未遂事件を起こした人物である。

津田清楓の画を見ても、ひとり輪からはみ出している。

野枝の文章から引用する。

~ボワツとしたしまりのない大きな体躯、しまりのない唇・・・、「力」を抜かれたやうなどうにか人間の形にまとまつたと云ふやうなキリツとした処の少しもない体は、低能の人にしか見えません。~

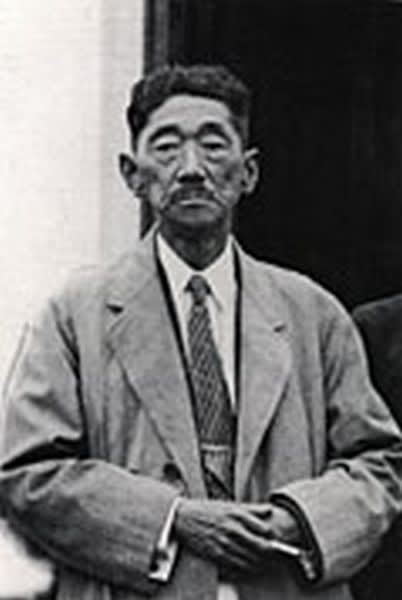

2番目は西村陽吉という人で、出版社・書店の経営者。

これも野枝の文章から引用。

~西村は、理外の念を離れては何にもない人。(江戸っ子を気取っているが)江戸ツ子らしいスツキリしたところがない。商売上手な勘定高くて他の気持にさぐりを入れて話をする上方(かみがた)者。~

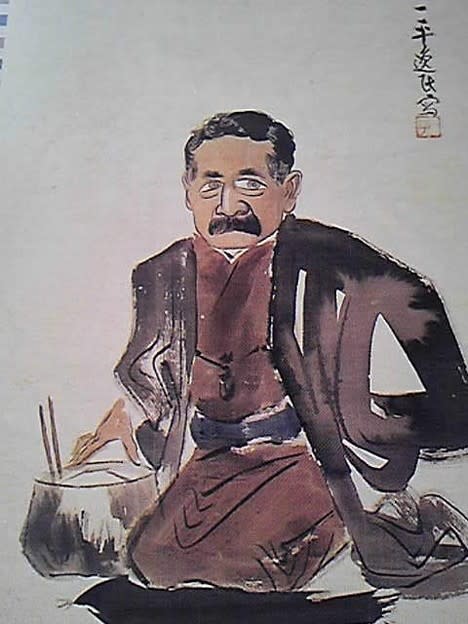

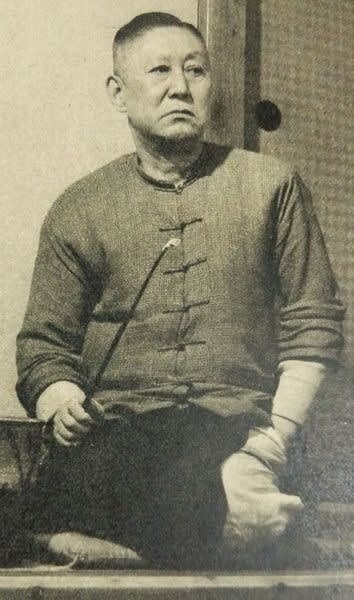

最後は岩野泡鳴、教科書にも出て来た有名人だ。

が、野枝の筆?ペン?にかかると、一刀両断である。

~たゞ単純な、えらがり屋~

伊藤野枝の観察眼の鋭さや的確さは、Tに教えられたところが大きい。

「成長が生んだ私の恋愛破綻」で彼女はそう述懐している。

そしてOと出会い、Tと別れてOと共に暮らす。

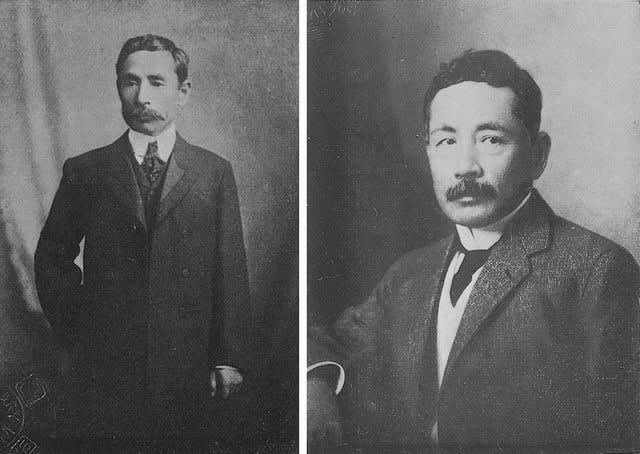

Tはダダイストの辻潤、Oはアナーキストの大杉栄である。

無論、野枝がこれを書いた時には、

Oと共に憲兵隊に虐殺されようとは夢にも思わなかっただろう。

時に野枝はまだ28歳の若さだった。

ところで、いつも世話になる国立国会図書館の「近代日本人の肖像」、

今日は一切見なかった。伊藤野枝もTもOも載っていないからだ。

しかし、彼女や彼らも日本の近代化に貢献した人たちだと私は思う。

辻潤や坂口安吾が伊藤野枝のことも書いていたような気がする。

書棚を引っ掻きまわしてみたが、まだ見つからない。

今日はこの辺りで終わりにする。

明日またお会いしましょう。

[Rosey]