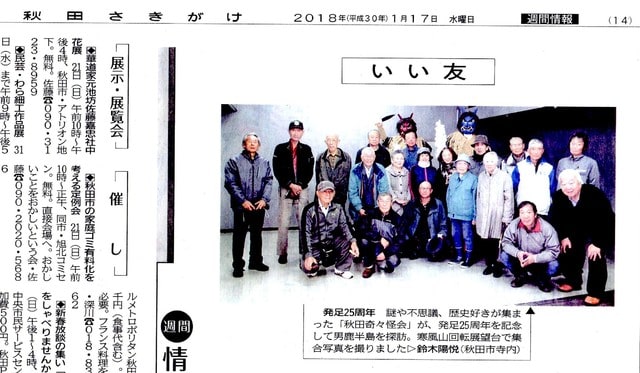

「奇 々 怪 会」 とは、どういう会なのか

昭和30年前後にイギリスのネス湖で恐竜ネッシーの存在が話題となり(湖面を泳ぐ姿が目撃され、写真に撮られたりした)、ヒマラヤで雪男の足跡が発見された等などが新聞やテレビで話題になりました。

こうした話題は昔から私達の興味を引く出来事だったようです。

いや、もっともっと旧くには・・・

秋田出身の国学者・平田篤胤は異界・幽冥の世界の有様をまとめて、1822年(文政5年)に『仙境異聞』を出版しています。

実は文政3年秋の末、篤胤45歳の頃、江戸で天狗小僧寅吉の出現が話題となっていたそうです。

寅吉は神仙界を訪れ、そこの住人たちから呪術の修行を受けて、帰ってきたというのです。

篤胤は、天狗小僧から聞き出した異界・幽冥の世界の有様をまとめて、出版したのが『仙境異聞』であります。これが当時大きな話題となったと伝えられています。

ことほど左様に”不思議な話”は、いつの時代でも人の興味を引き付けるのだと思われます。

心霊現象、死後の世界、臨死体験、輪廻転生、古代文明、オーパーツ、超常現象、UFO、UMA、ツチノコ・・・・・

身近では霊的な場所、遺跡、神社、お寺、巨木等なども私達の興味を引き付ける様です。

奇々怪会は、こうした事に興味を持つ人の集まりです。

新規の入会を希望する方は下記までご連絡ください。

メールアドレス arashigeru@yahoo.co.jp