港区立乃木公園内の乃木希典邸を管理している「港区赤坂地区総合支所」に電話をして、中国・水師営と乃木邸にある机の由来について書かれている書籍「彰古館」の残部数がないから購入したら如何でしょうかと情報提供をしました。

関連Blog記事『旧乃木邸の公開日だったのでラッキーだった「乃木希典と東郷平八郎の日露戦争を歩く」』

中国旅順市水師営展示室の机(撮影・管理人)

乃木邸に展示されている机(撮影・管理人)

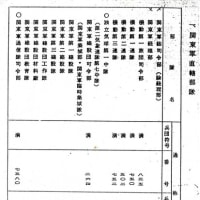

「彰古館」118~120頁より

乃木大将とステッセル大将の歴史的な会談が行われた水師営の記念碑

陸軍軍医学校に展示されていた手術台と日章旗、赤十字旗

水師営会談の机

明治38年(1905)1月1日、内地では正月を祝っている最中、旅順攻防戦は劇的な終馬を迎えます。

12月6日の203高地古領後も頑強な抵抗を続けていたロシア軍アナトーリィ・ステッセル将軍が、遂に旅順開城を決心し、乃木希典大将に親書を送ったのです。

その直後、水師営第一師団から包帯所に「明2日、貴所を以って日露両軍の軍使会見所に当てるを以って準備せよ」との師団命令が下ります。

包帯所では、会見室として手術室を充当して準備を急ぎます。天井と四方の壁に手術川の白布を張り、急造手術台2個を並べ、白布を掛けて会見卓とします。

最前線のことで物資が不足しており、 師団司令部から急速、椅子とコーヒー茶碗を借用します。最後に赤十字と日の丸の旗が掲げられ、設営を終わります。

翌日、日本側からは伊地知幸介参謀長、ロシア軍側からは参謀長レイス大佐が参集し、午後1時から深夜11時まで開城談判が行われたのです。

この歴史的な降伏会議で使用された会見卓は、前日まで彼我の負傷者の鮮血が滴った手術台であり、クロスは手術室のシーツを洗濯したものです。それが今、終戦調印をする平和会議の席として使用されているとの感慨が、軍医達の胸に去来します。

今回の調査により、手術台を製作したのは、明治37年10月12日のことで、担架第一中隊森田清太郎一等卒、担架第二中隊石川分内一等卒の2人の手によるものと判明しております。

紐でつながれた目釘を抜きますと、戸板と四本の脚部に分解して移動できる急造の手術台です。

1月5日、水師営でロシア軍ステッセル将軍と乃木希典大将の会談が同所で開かれ、ここに旅順攻防戦の幕が閉じられまました。

日露戦争後、水師営の会見所は記念館として石碑が建てられ、観光名所となっていましたが、大東亜戦争終戦とともに破壊され、廃壇と化していました。

近年、再び整備がされましたが、修復された会見所には当時の手術台そのものが1台、奇跡的に残っており、今も展示されています。

一方、もう1台の手術台は日露戦争後、日章旗と赤十字旗とともに日本に持ち帰られ、陸軍軍医学校の標本館に、ガラスケースに入れられた状態で展示されていました。

標本館の所蔵品は、昭和31年(1956)衛生学校内の参考品展示室(彰古館の前身)で公開されますが、その中に手術台の姿はありませんでした。

残る1台の手術台は、東京都港区が管理する乃木大将の旧邸宅に寄贈されていたのです。現在、建物内部こそ非公開ですが、旧邸宅自体は公開されています。水師営から陸軍軍医学校、そして国立第一病院、衛生学校を経て、今も乃木邸内に手術台が保存されているのです。

歴史上名を残すことの無かった一兵卒達。彼等の手作りの粗末な手術台が、100年の時を経過した今も、歴史的な史実の目撃者として、水師営と旧乃木邸に眠っているのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(了)