秋月電子LCDオシロスコープ・キットを購入し

ネット上の参考記事「LCDオシロスコープキット(秋月電子通商)製作記」などを見ながら作りました。

仕様は以下の通りです。

---------------------------------------------

・サンプリング周波数:5MHz

・分解能:8ビット

・アナログ周波数帯域:1MHz

・垂直感度:100mV~5V/div

・最大入力:50V

・電源:DC 9V

---------------------------------------------

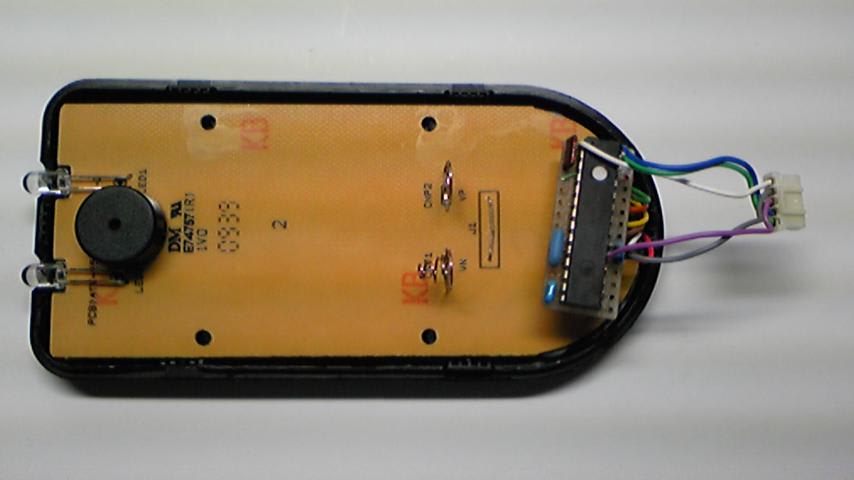

TAKACHI製の樹脂ケースに入れて、シリコンカバーもつけました。

1チャンネルなので、普通のオシロのように2チャンネルで入出力2点間の波形を比較する事は出来ません。

単純に、テスターで電圧を見ていたところに波形も観察出来る程度です。

でもあるとないとでは波形が見れるので私的には違います。

組み込みエンジニアに必要な一つの武器に出来るかもしれません。

あくまでも使用者本人のスキルによります。

前回の「赤外線リモコンの製作の続編」での課題が解決しました。

>1、待機時の消費電流が多い事

>メーカー製リモコンの待機時の消費電流(2μA)に比べ1桁多い(40μA)

この件は、電圧監視回路の消費電流の問題でした。

>CPUのブラウンアウトリセット設定を以下の通り2.05Vとしている。

>#pragma config BORV = 3 // Brown-out Reset Voltage BORV=3 →2.05v (Minimum setting)

この電圧監視回路をOFFにすると

#pragma config BOR = ON -> #pragma config BOR = OFF

消費電流が(40μA) -> (1.3μA) と減り、メーカー製リモコンの待機時消費電流(2μA弱)の水準までとなりました。

あと残っている1.3μA がなんであるかを追求しました。

考えられる事は、PIC18F2550の未使用ピン処理です。何も指定しないデフォルトは入力となります。

入力でもプルアップ抵抗がありません。入力がオープンな為、微妙に電流が流れている可能性があります。全てをOUT指定して見ました。

すると、1.3μA -> 0.0μA となるではないですか。この値だとメーカー製リモコンよりよくなります。

ブラウンアウトリセット回路についてのURLがありました。

「リセットの使い方」

前回ブログアップしました「赤外線リモコンの製作」がとりあえず出来ました。現状わかっている課題が2つあります。

1、待機時の消費電流が多い事

メーカー製リモコンの待機時の消費電流(2μA)に比べ1桁多い(40μA)

消費電流は、乾電池+極側に1KΩの抵抗を直列に接続して測定しました。

2、乾電池電圧低下時の動作確認が必要な事

CPUのブラウンアウトリセット設定を以下の通り2.05Vとしている。

#pragma config BORV = 3 // Brown-out Reset Voltage BORV=3 →2.05v (Minimum setting)

メーカー製リモコンでもこの電圧を確認して、おかしな動作にならないか確認が必要です。

アナログ放送終了まで(2011年7月24日)1年をきりました。

アナログ放送終了まで(2011年7月24日)1年をきりました。地デジの準備は、取りあえず地デジチューナを購入し配線もすましています。(アナログテレビのままで視聴)

以前のブログ「アナログテレビで地デジが見えた」で掲載しています。

現状の問題は、リモコンです。リモコンが2台になってしまいます。

これを何とかして1台にしなければと思った次第です。

(アナログチューナー付きの地デジテレビを購入すれば良いのに.....まだ買いませんもう少し後で...)

早速リモコンを作る事としました。(時間がかかるのに....

)

)取りあえず家電量販店で気に入ったテレビ専用リモコン(㈱オーディオテクニカ製ATV-551D)を購入してきました。

カバーを外した中はこんなものです。

MCU(マイクロコントローラユニット)には、DRAGONCHIP社のDC6688F24SAが使用されていました。

MCU(マイクロコントローラユニット)には、DRAGONCHIP社のDC6688F24SAが使用されていました。(Program Flash Memory=24KB, EEPROM=64B, RAM=256B)

ネットで調べてみると、8ビット8051マイコンベースのMCUだそうです。

☆今考えている内容はざっとこんなものです。

①、MCUは、PIC18F2550に置き換える。(さしあたり手元にあるので)

②、PIC18F2550用にソフトプログラムを設計する。

③、DC6688F24SAは、色々なテレビに対応しているがソニーとパナソニックだけとする。

(パナソニックは、2階にあるテレビでVTR付き。HDD付きDVDリーガもあります。)

④、リモコンスイッチの赤外線データを外部よりシリアル通信で変更出来るようにしたい。

(当然データは、PIC18F2550内EEPROMに記憶させる。)

☆今考えている予定はざっとこんなものです。

①、現行赤外線リモコンのパルスをロジアナで計測しデータを取る。

②、リモコンスイッチの入力をどのように行っているか調査する。(波形観測)

③、ネットで、赤外線リモコンの調査を行う。

a、ソニー・パナソニックの赤外線リモコンフォーマットの概略調査

b、PIC18F2550のシリアル通信でどのように赤外線パルスを出力するか

c、キャリア周波数は、38kHzでOKか?

専用ICでないので、キャリア周波数をどのようにして重畳するか?

等調べることがありますねー...

(ネット世界には、先人達が沢山いるので勉強になります。)

今年中に出来るかな....

フットスイッチでキー・マウス入力を行うUSB機器のプリント基板化がとうとう出来ました。

完成に伴い、プリント基板と周辺機器のキット販売を開始しました。

PICマイコンのソフトは、フォームウエアーやベンダーIDの関係で書き込んでいません。

取りあえずサンプルプログラムは、ホームページにアップしています。

キー・マウスの入力内容は、パソコンのエディターでテキストファイルを作ればいいだけです。

出来たテキストファイルをPICマイコンにUSB送信するだけでマイコン側でメモリ(EEPROM)に記憶します。

フットスイッチで色んなキー・マウスの入力支援が行えます。

ペースター等のキー入力支援ソフトと組み合わせると漢字の定形文もフットキーを押すだけで入力出来ます。

Arvel(アーベル)製マウスの左スイッチが頻繁に反応しなくなりました。

Arvel(アーベル)製マウスの左スイッチが頻繁に反応しなくなりました。気に入っているマウスなので買い換えたいのですが、現在アーベル社はバッファロー社と統合して無くなっており、なかなか気に入ったフリーボール付きマウスがありません。

しかたないので修理する事にしました。内部基板をばらしてテスターでスイッチの導通確認をすると、押した時の抵抗値がえらく高い。

しかたないので修理する事にしました。内部基板をばらしてテスターでスイッチの導通確認をすると、押した時の抵抗値がえらく高い。左スイッチはON・OFF頻度が高いので、メカスイッチでもあり寿命が来たのでしょう。

早速変わりのスイッチを探し交換する事としました。

早速変わりのスイッチを探し交換する事としました。 代わりのスイッチにリード線を半田付けしました。高さ調整(+3mm)の為にスイッチの底部にのプラスチックも接着しました。

代わりのスイッチにリード線を半田付けしました。高さ調整(+3mm)の為にスイッチの底部にのプラスチックも接着しました。 代わりのスイッチと接触不良な既存のスイッチです。

代わりのスイッチと接触不良な既存のスイッチです。

マウスの内部基板に代わりのスイッチを取り付けた状態です。マウス正常な右のスイッチを左に取り付けて、代わりのスイッチを右に取り付けました。

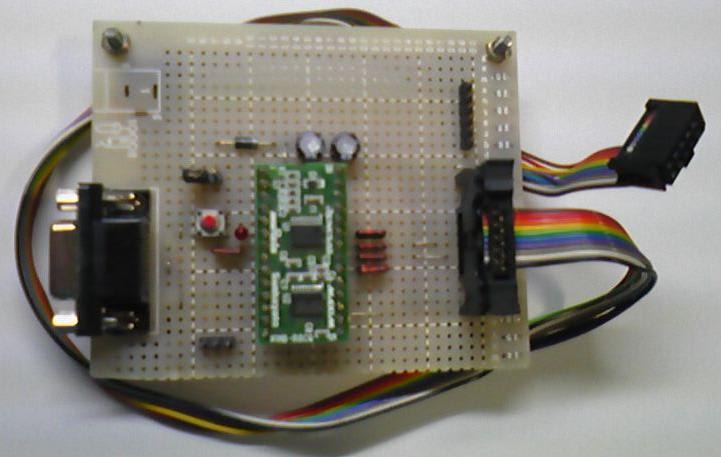

前回から設計中のプリント基板は、アートワークの設計が終わりました。

基板設計用CAD Eagle(イーグル)で回路・アートワーク設計が出来、基板製作はブルガリアのOLIMEX社に発注しました。

ブルガリアなのでメール注文は英語です。大丈夫かなと考えていましたが、ネット上で調べれば手順や参考例がほとんどありました。ネットさまさまです。

手配から3週間してプリント基板が送られてきました。金額的には、2枚で68.5ユーロ(\8,000前後か)でした。実際は4枚送って来ました。

今考えれば1枚手配すればよかったと。(一枚の基材から取れる基板の関係で1枚手配でも2枚送って来た可能性があったのに....)

OLIMEX社の見積もりをみるかぎり、基板代が2枚で60ユーロでした。1枚手配なら30ユーロ削れたかも。

回路的には、PICマイコンを PIC24FJ256GB106 から PIC18F2550 にグレードダウンしました。現状の仕様からすると PIC18F2550 で十分です。

少し気になった点は、ドリル孔位置がパッド中央より0.15mm位ずれている事です。ドリル精度指定に問題があったのかもしれません。

これぐらいズレなら回路上問題になる事でないので良しとします。

基板化がこんなに簡単に出来るとは、EAGL CAD とOLIMEX さまさまです。

【追記】フットスイッチでキー・マウス入力が可能な、プリント基板のキット販売を開始しました。

アルテラ(Altera)のCPLD書込み器"USB-Blasterもどき"の製作の続きです。

基板表面の写真です。

基板表面の写真です。

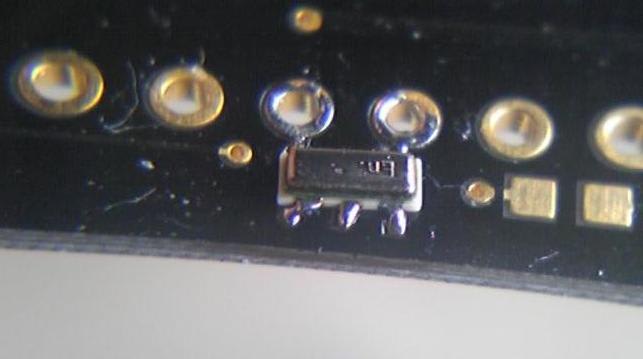

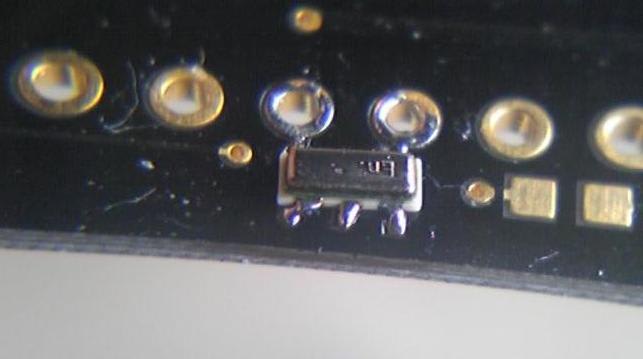

セラロックです。半田付けが微妙に難しいです。横からの半田付けで両サイド行っています。

セラロックです。半田付けが微妙に難しいです。横からの半田付けで両サイド行っています。

チップ部品が付くラウンドに一度半田を少量もってから、吸取線で片方の半田を吸取ます。

チップ部品が付くラウンドに一度半田を少量もってから、吸取線で片方の半田を吸取ます。

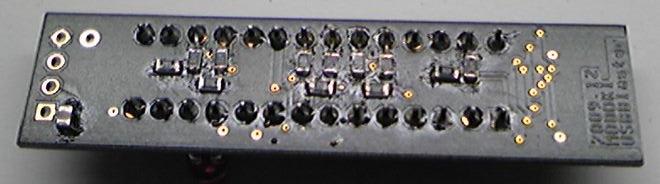

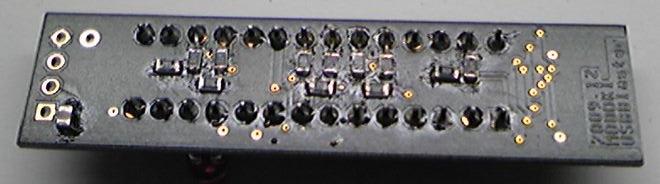

基板裏面にチップ部品を実装した状態の写真です。

基板裏面にチップ部品を実装した状態の写真です。

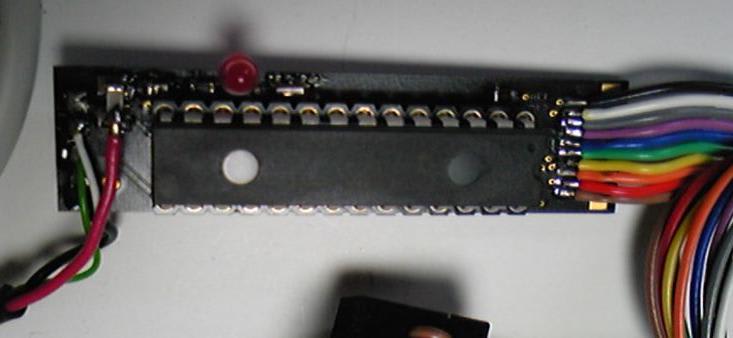

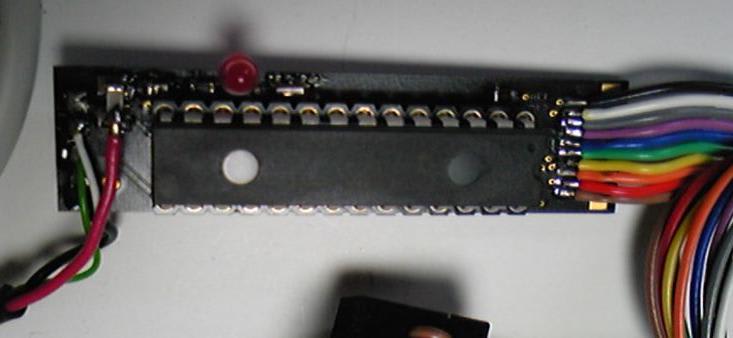

基板側のJTAG配線の写真です。配線ピッチは1mmです。少し半田付けの技術がいる部分です。

基板側のJTAG配線の写真です。配線ピッチは1mmです。少し半田付けの技術がいる部分です。

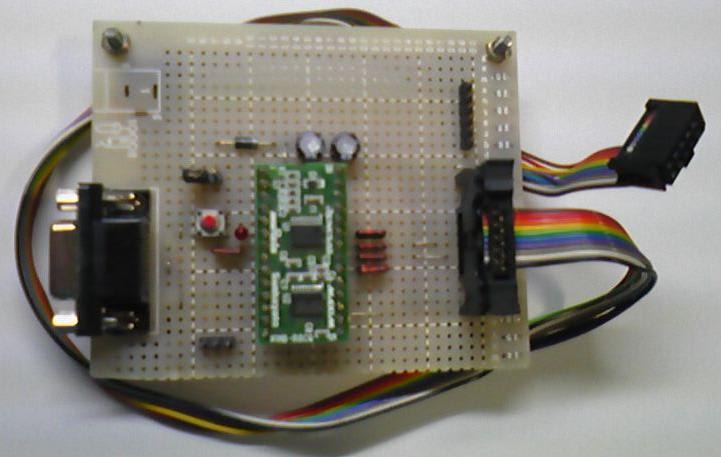

基板周辺の完成状態の写真です。

基板周辺の完成状態の写真です。

チップLEDが無かったのであるものを付けました。

USB接続側の+5V電源元に電流制限の為、100mAのポリスイッチを入れました。

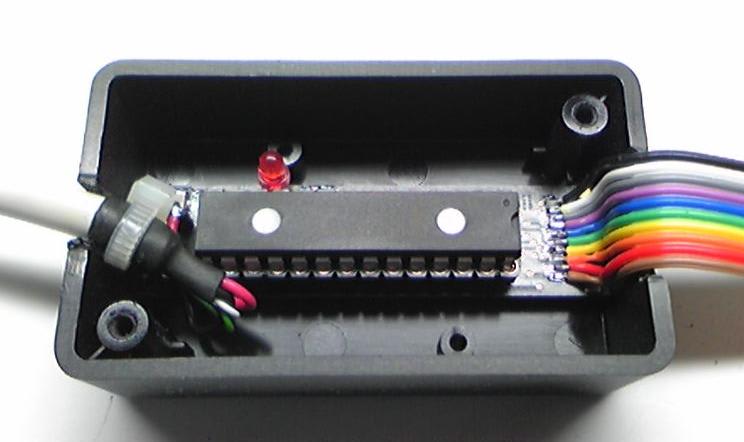

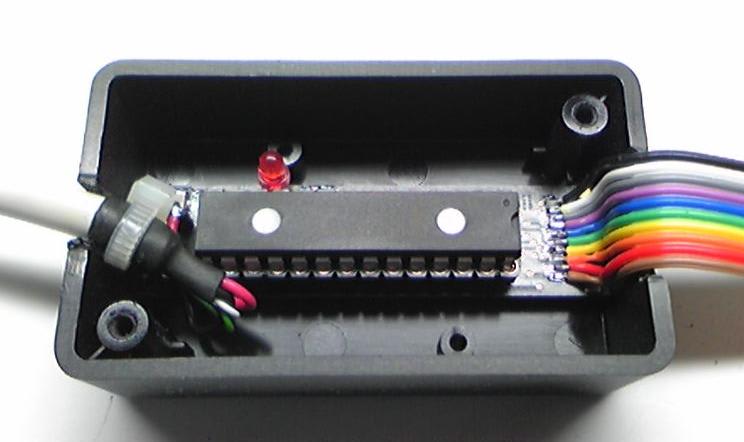

基板と配線の完成状態の写真です。

基板と配線の完成状態の写真です。

パーツ屋にタカチのSW-60ケースがなかったので、取りあえず在庫のTW4-2-6(W35×H20×D60)としました。

パーツ屋にタカチのSW-60ケースがなかったので、取りあえず在庫のTW4-2-6(W35×H20×D60)としました。

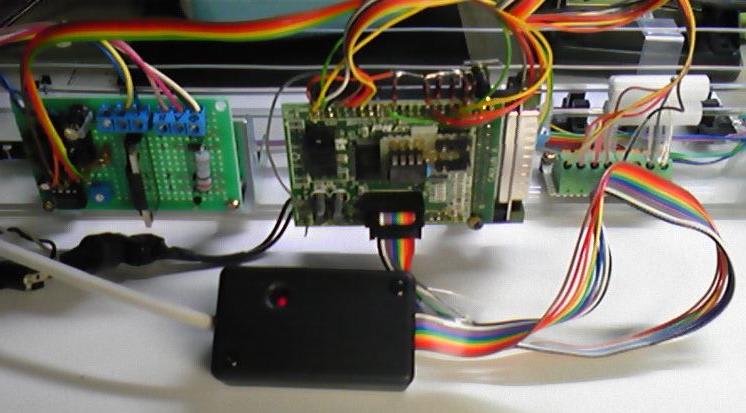

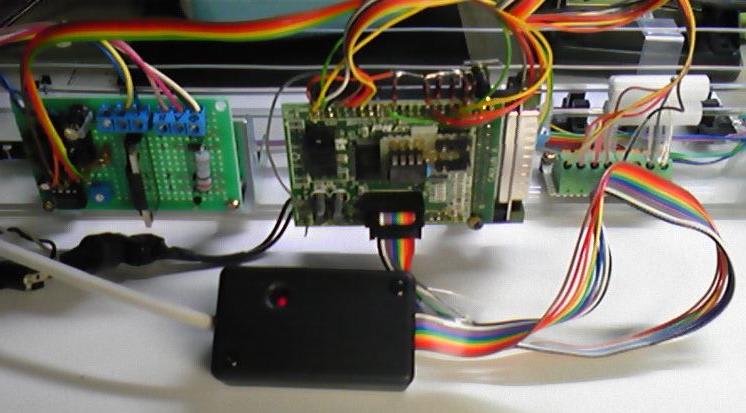

全て完成状態の写真です。

全て完成状態の写真です。

実際に書込みしてみました。OKでした。

実際に書込みしてみました。OKでした。

以前使っていた"MITOUJTAG/CQ版"書込み器です。

以前使っていた"MITOUJTAG/CQ版"書込み器です。

書込み時間の確認

2006年4月号トラ技のMAXⅡ付属基板に

Total logic elements 106/240(44%)のプログラムを書いてみました。

MITOUJTAG/CQ版 : 36秒 (WAIT=0 です。最初気にせずにいたので WAIT=1 で4分かかりました。)

USB-Blasterもどき : 6秒

書込み時間がえらく早くなります。

★数回書込んで気づいた事★

JTAG側10ピンコネクタの4番ピン電源(VCC)まさかUSB側の5Vが出ていない....

テスタで計ると出ていました。早急にフラットケーブルの4番(黄色)をニッパで切りました。

MAXⅡ付属基板は動作しますので潰れていないようです。安堵..安堵..

書込みもOKでした。

基板表面の写真です。

基板表面の写真です。 セラロックです。半田付けが微妙に難しいです。横からの半田付けで両サイド行っています。

セラロックです。半田付けが微妙に難しいです。横からの半田付けで両サイド行っています。 チップ部品が付くラウンドに一度半田を少量もってから、吸取線で片方の半田を吸取ます。

チップ部品が付くラウンドに一度半田を少量もってから、吸取線で片方の半田を吸取ます。 基板裏面にチップ部品を実装した状態の写真です。

基板裏面にチップ部品を実装した状態の写真です。 基板側のJTAG配線の写真です。配線ピッチは1mmです。少し半田付けの技術がいる部分です。

基板側のJTAG配線の写真です。配線ピッチは1mmです。少し半田付けの技術がいる部分です。 基板周辺の完成状態の写真です。

基板周辺の完成状態の写真です。チップLEDが無かったのであるものを付けました。

USB接続側の+5V電源元に電流制限の為、100mAのポリスイッチを入れました。

基板と配線の完成状態の写真です。

基板と配線の完成状態の写真です。 パーツ屋にタカチのSW-60ケースがなかったので、取りあえず在庫のTW4-2-6(W35×H20×D60)としました。

パーツ屋にタカチのSW-60ケースがなかったので、取りあえず在庫のTW4-2-6(W35×H20×D60)としました。 全て完成状態の写真です。

全て完成状態の写真です。 実際に書込みしてみました。OKでした。

実際に書込みしてみました。OKでした。 以前使っていた"MITOUJTAG/CQ版"書込み器です。

以前使っていた"MITOUJTAG/CQ版"書込み器です。書込み時間の確認

2006年4月号トラ技のMAXⅡ付属基板に

Total logic elements 106/240(44%)のプログラムを書いてみました。

MITOUJTAG/CQ版 : 36秒 (WAIT=0 です。最初気にせずにいたので WAIT=1 で4分かかりました。)

USB-Blasterもどき : 6秒

書込み時間がえらく早くなります。

★数回書込んで気づいた事★

JTAG側10ピンコネクタの4番ピン電源(VCC)まさかUSB側の5Vが出ていない....

テスタで計ると出ていました。早急にフラットケーブルの4番(黄色)をニッパで切りました。

MAXⅡ付属基板は動作しますので潰れていないようです。安堵..安堵..

書込みもOKでした。

USB-Blasterもどき"の基板を以下のブログで見つけ購入しました。

http://recny.sakura.ne.jp/adiary.cgi/027

元ネタは、「USB-Blasterもどきの製作」

http://sa89a.net/mp.cgi/ele/ub.htm

です

PIC書込器は、以前購入した秋月電子通商製 PICプログラマ(Ver.4)がありました。

購入時から全然使っていなかったので(Ver3.5 -> Ver4の子機板は購入していた)、秋月電子通商のホームページより最新ソフトをダウンロードしてパソコン側ソフトと書込器側のソフトをバージョウンアップしました。

この時少し悩んだのは、書込器側でppgm672_AE-PGM877.HEX/ppgm672_AE-PGM877A.HEX とHEXファイルが2つあるではないですか。

Ver.4基板でPIC16F877とPIC16F877Aの2種類のCPUがあり私の購入品はPIC16F877Aだった事に過去の資料から気付いたしだいです。

(マニアル等を見れば分かる事ですが、ポンパと分かるようにして欲しいものです。)

チップ部品は、秋月電子通商と千石電商に手配しました。速いもので2日で届きました。

組み立て動作テスト等、次回のブログで述べたいと思います。