吉浜海岸の真ん中あたり、国道135号線を路地に入るとあります。

2018.5.5撮影

2023.4.1追加

吉浜村の村社でした。

鳥居の右後ろに道祖神がいらっしゃいます。

祭神は、素佐之男神スサノオノミコト

伊弉諾神イザナギノミコト

伊弉冊神イザナミノミコト

境内に比叡神社、山之神社があります。

2019.1.1午前0:30頃撮影

階段を上ると本殿が見えますが、まずは周辺から。

左右にある建物の中には、飾り屋台が入っています。

8月1日の例祭や元日夜に見ることができます。

武志伊八郎信由と後藤三治郎橘恒俊が装飾をしています。二人とも江戸時代中期の名工だそうで、吉浜の石材で栄えていた時代が伺い知れます。※

湯河原町指定文化財です。※2

2019.1.1午前0:30頃撮影

左側の飾り屋台の横には忠魂碑があります。地元戦没者を供養しています。

忠魂碑の脇の階段を上ると山之神社があります。祭神は大山津見神です。

楠がそびえます。

写真に写ってませんが、楠の右に木製電柱があります。

もう一段階段を上がると本殿です。

創立は元和6年12月11日、江戸時代初期です。

本殿は、関東大震災で倒壊し、大正15年に再建されたものです。

祭神のスサノオは、神様達の国を追放され、出雲の国に降り立ちます。八俣の大蛇から助けたクシナダヒメを妻に迎え、宮殿を構えたのが須賀の地です。

そこで和歌を詠んでいます。

“八雲たつ 出雲八重垣 妻込に 八重垣つくる その八重垣を”

面白いのは、周辺の地名(小字)です。神社周辺を「八雲の里」、北西の吉浜小学校周辺を「出雲台」、神社西側を「八重垣」、東側を「妻込」と、和歌をなぞらえた地名となっています。神社の北にある保育園は、八雲保育園です。

狛犬、獅子。江戸時代らしい様式です。

正面上の竜。こちらも飾り屋台の装飾をした武志伊八郎信由の作だそうです。※ ※2

本殿の左に牛頭天王社・比叡神社があります。祭神は猿田彦神。

この狛犬と獅子がかなり貴重なものだそうです。ネットで検索すると、この狛獅子を紹介してる方がたくさんいまして、狛獅子の初期のものだそうです。

8月1日の例大祭に境内で踊られる鹿島踊りは、県指定無形民俗文化財、国選択無形民俗文化財に指定され、古くからの形をよく残しています。

鹿島踊りは、たたら製鉄の踊りを起源に、無病息災、五穀豊穣とこの地の石材産業のための海上輸送の安全を祈願するために踊られたものが今も継承されているものです。※2

スサノオは、古事記では海原の神とされているようなので、この地にスサノオの社があるのも納得です。

階段上から

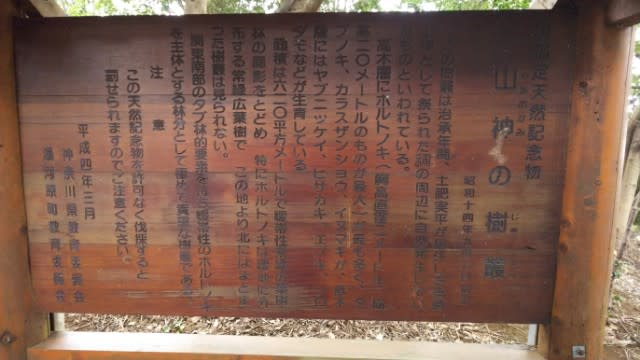

※現地案内板より

※2 湯河原の文化財より

右の獅子は…踏みつけられている?のがかわいいようなかわいそうなような

右の獅子は…踏みつけられている?のがかわいいようなかわいそうなような

右のはよくわかりませんね

右のはよくわかりませんね