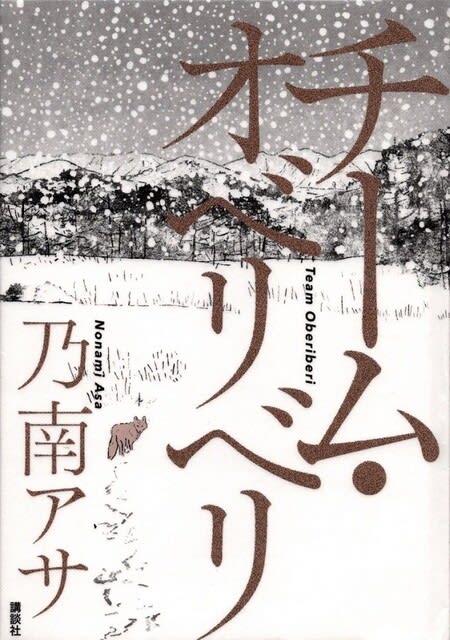

「オベリベリ」や「依田勉三」「晩成社」の言葉を聞いて分かる人は北海道・十勝の在住者か記憶の良い出身者くらいだろう。「オベリベリ」とは、先住のアイヌの人々が呼んでいた十勝内陸部の地名で今の帯広市のこと。明治の時代、その地に開拓の先駆者として足を踏み入れたのが「依田勉三」率いる集団「晩成社」である。社名を“大器晩成”から取ったとおり、苦労の道のりは織り込み済み。しかし道路も無く、十勝南部の海岸から丸木舟で3日かけて川を遡る奥地の大原野。そこに待っていたのは少数のアイヌ人と北の大地の過酷な気候、自然の厳しさ。住むのは茅で覆われた掘っ立て小屋、冬には家の中にまで雪が積もる。蚊やブヨと闘いながら人力で畑を広げ、育て始めた作物。それが6月にもやって来る遅霜や真夏の低温にやられ、空が暗くなるほどのバッタの大群に食い荒らされてしまう。そうした想像を絶する開拓の日々を晩成社幹部の一人と結婚した妻カネの視点で描いた作品である。郷里でもある今の酪農、農業大国・十勝の礎を築いた人々の苦闘をあらためて知らされた。そして、入植者とともに慣れぬ鍬を持って開墾に汗を流し、夫や家族を支える主人公・カネの生き方である。宣教師が設立した女学校で英語を学び、卒業後に教壇に立っていた人物は時には絶望し、心が折れそうになる。入植して7年が過ぎ、すでに半数がこの地「オベリベリ」を離れた。が、未だに成果の光りが射し込んで来ない。それでも神に祈って安らぎを保ち、学ぶ機会の無いアイヌや子らに教えることに喜びを見出す。ここで生き抜く決意を固めて物語は終えるが、補遺で知るのは夫をはじめ依田勉三、晩成社の行き末。もちろんカネについても<それぞれの人生を最後まで見守り続け、さらに帯広の誕生と発展とをつぶさに見てきた人生>を過ごし、最後まで教育への意欲、信仰と共にあったと記されている。実在の人物・史実を基にしたフィクションとあるが、作者10年に及ぶ資料集めや関係者聞き取りを経ての労作。読み手には真実に迫ったドキュメンタリーのようにも思える。700ページ近い分厚い1冊、厳しく暗い描写だけではない。冬を耐えて迎える春の表情<目映い春の陽射し、木の枝から雪が落ちる音、雪解け水の流れ>やアイヌの人々との共生・交流など心休まる場面も随所にある。いい映画を見終えたような満足感にしばし浸った。