部員のHachiです.

以前Technicのギアについての記事を書くと言っていたので、代表的なものについて書いてみます.

なお、この記事は以前の雑記ーTechnic(パーツ紹介)の続きなので、未読であればそちらを先に参照していただけると幸いです.

はじめに

まず、そもそもLEGOにおいてギアはなんのために存在しているのか(どんな使い道があるのか)について.

自分が思いつくのは、以下のようなものです.

1.動力を伝えるため(別の軸に伝える、別のギアに伝える、等)

2.回転の向き(右回り・左回り、回転軸の向き)を変えるため

3.動力の性質(速度、トルク)を変更するため.

4.独特の形状(LEGOパーツとしての造形)を活かすため(装飾として使用する、等)

今回は1~3を指標に紹介します.

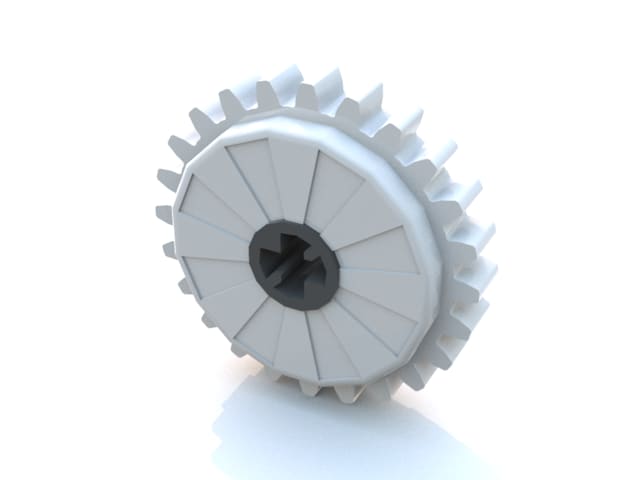

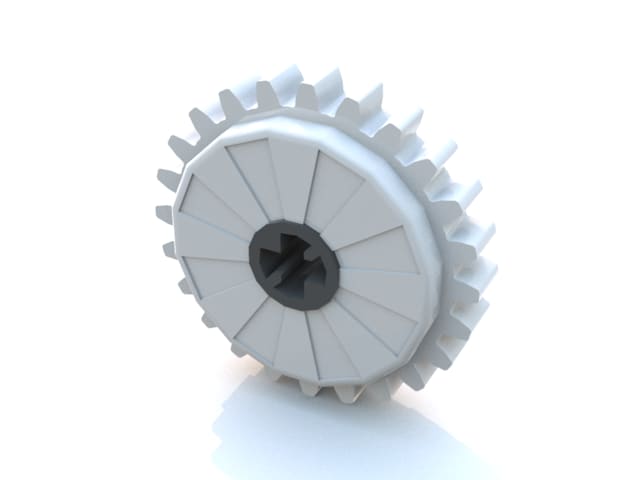

平歯車

LEGOのほとんどのギアは回転軸を平行に組み合わせて使用するような形状です.このような歯車を平歯車と言います.

LEGOの平歯車の厚み(軸方向の長さ)はいずれも1ポッチです.

LEGOの場合、パーツ(フレーム)の歪みが全体の効率をかなり左右するのですが、平歯車を組み合わせると比較的容易に堅牢な作りにすることができるので、なるべくこのタイプのギアを使うようにするとスムーズな動きを実現できると思います(もちろん作る物によって最適な方法は異なるので気持ちとして、程度ですが).

ギアの歯数は基本的に4の倍数となっています.そのため、同種のギアを2つ組み合わせたとき、

ギア同士の位相(回転している角度)差を(360/4=)90°の倍数にすることはできません.

これが結構厄介で、例えば左右対称にピッタリ開閉するハッチを作りたいときにはギアの位相差を吸収する形状にするか、

ギアを使わないリンク機構を考えるなどの工夫が必要になります.

また、ギアの半径は「歯数/16ポッチ」として組み合わせることができます.

つまり、歯数8のギアの半径は0.5ポッチ、歯数12のギアの半径は0.75ポッチ...となります.

この考え方を使えば1つの真っ直ぐなリフトアーム上でどんなギアが噛み合うのか計算できる他、

三平方の定理と組み合わせればナナメの配置で噛み合うギアがわかります.

Technicに慣れてくるとどんな組み合わせが適切かだいたい覚えてしまうのでわざわざ計算する意義は薄くなりますが...

代表なギアについて以下にまとめておきます.

8枚歯ギアと24枚歯ギア、12枚歯ギアと20枚歯ギア、16枚歯ギアと16枚歯ギアを組み合わせたときの軸間の距離は2ポッチとなることがわかります.そこそこのスペースで様々な変速比を得られるので、使いやすい組み合わせです.

今年28枚歯のギアが新しく出るらしいので期待しています!

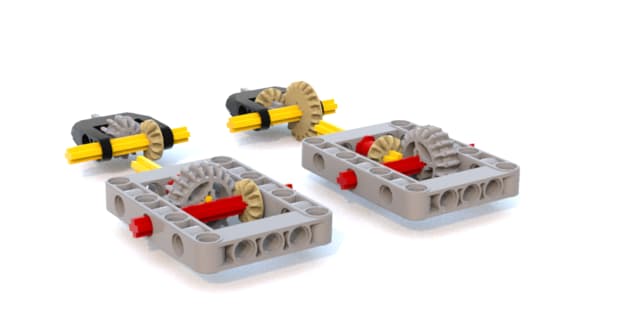

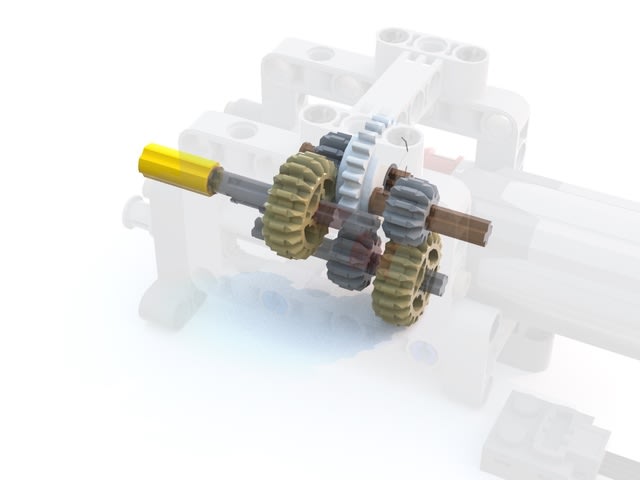

かさ歯車(ベベルギア)

回転軸が垂直に交わるように組み合わさるギアです.12枚歯、20枚歯、36枚歯の平歯車はベベルギアとしても使えます.

専用のベベルギアは厚みは0.5ポッチで、現行では12枚歯のものと20枚歯のものがあります.

厚みや半径が異なるギアを使用することで様々な配置や変速比の組み合わせを作ることができます.

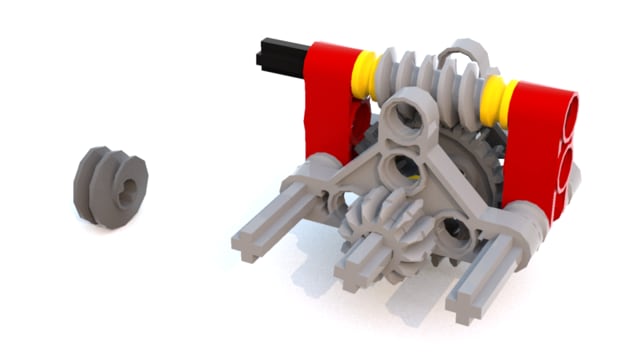

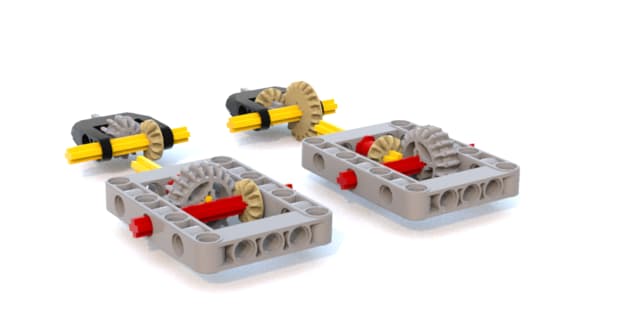

ワームギア

「回転軸を変える(ねじれの位置になる)」、「回転数を大きく下げる」、「動力の伝達を一方向に制限する

(ワームギアが平歯車を動かすことはできるが、平歯車がワームギアを動かすことはできない)」効果があります.

比較的入手しやすいもの(LightBluishGray)は8枚歯ギアか24枚歯ギアと組み合わせて使うことが多いです.

Cityシリーズのクレーン車のアームを動かす機構などに使われていることがあります.

便利なパーツではありますが、負荷が大きいと両端のパーツ同士(画像でいう黄色のハーフブッシュと赤のパーツ)が擦れて損失が大きくなるのでむやみに使うのはおすすめしません.ずっと動かしているとパーツが削れます.

ターンテーブル

ショベルカーの胴体部などによく使われるパーツ.

軸から軸に動力を伝えるのではなく、軸からの動力を直接リフトアームなどに伝達します.

ピンや十字シャフトなどでは強度に不安がある回転軸に使われます.

ラックギア

歯が平面に刻まれているパーツ.よくクレーンのアームの伸縮や車のステアリングに使用されます.

バナナギア

円弧状に曲がったラックギア.4つ組み合わせることで外形が半径10.5ポッチの円形となります.一つのパーツで35枚の歯があるので、4つ組み合わせると合計140枚歯、半径8.75ポッチのギアとなります.つまり、中心から8ポッチのところに半径0.75ポッチの12枚歯ギアをおけばちょうど噛み合うことになります.

詳細な寸法がわからなかったので簡易的な図面を描いて作図してみました(基準にする寸法は主観で選んだので、正しさを保証することはできませんが).作図しやすいように、距離の単位は0.1ポッチとなっています(つまり、図中の100=10ポッチ).また、角度・距離は小数点以下第二位を四捨五入しています.

画像クリックで.pdf版に飛びます

※以下、気づいた点.

・シャフトと両側のピン穴4つで1セットのものが45°間隔に配置されています.シャフトと外側のピン穴の間の間隔が15°ずつなので、

4つ合わせて60°を作ることができます.つまり、1辺が10ポッチの正三角形を15°ずつずらしつつ作ることができます.

・シャフトと内側のピン穴の間の間隔は中途半端な角度ですが、中心軸からの水平方向の距離が6or8ポッチとなるようになっています.

・中心軸からの水平方向の距離が5ポッチのピン穴がありますが、

垂直方向の距離は8.66(≒5*3^(0.5))ポッチと中途半端なので鉛直・水平方向に使うのは難しそうです.

角度を見ると鋭角が30°、60°の直角三角形となっているので、おそらく角度合わせで設計されているのでしょう.

溝付きギア

外形は16枚歯のギアと同じですが、中心の穴は円形で、表面に溝があります.

この溝は他のパーツと噛み合うようにできていて、うまくギアと軸を配置することで変速機を作ることができます.

かつては溝が片側にしかありませんでしたが(DarkBluishGray)、最近は両側に溝があるもの(Red)が使用されています.また、16枚歯の他に20枚歯のものも最近出ました.

通常の12枚歯のギアと組み合わせて変速しつつギアチェンジする、みたいなことも理論上は可能になりました.

が、今の所レアパーツなうえ、LegoDigitalDesignerにはデータが存在しません...

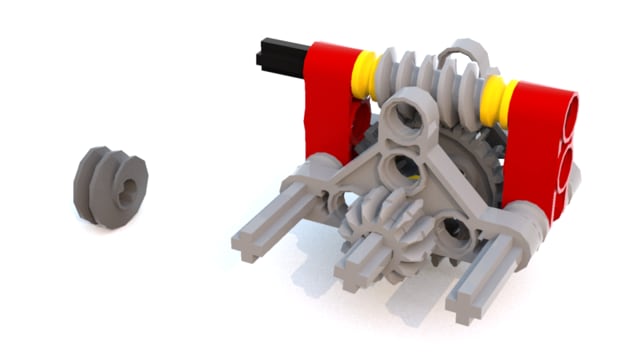

このギアは例えば以下のようなギアボックス(変速機)に使うことができます.

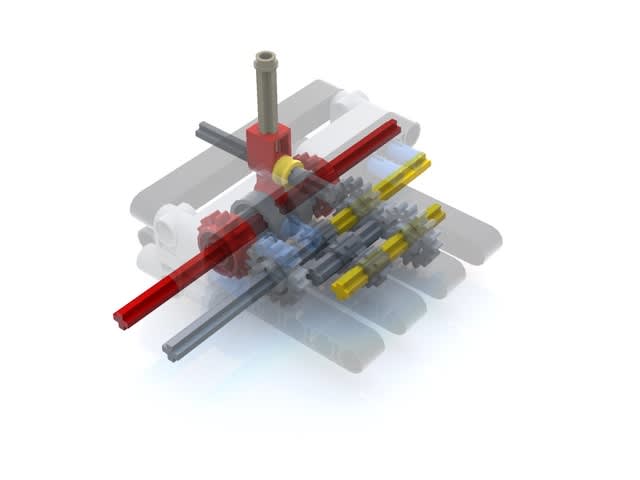

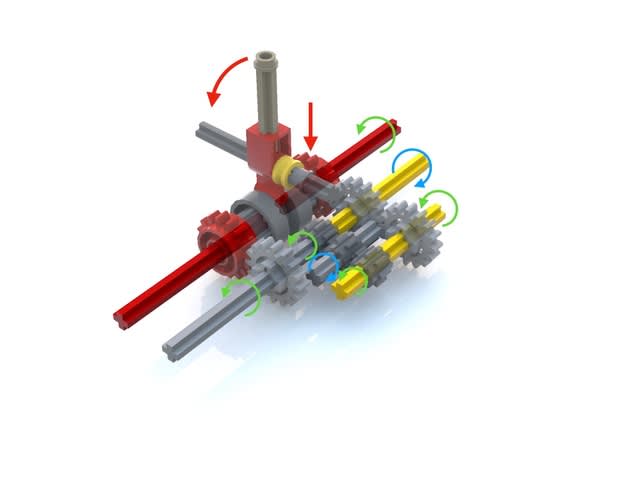

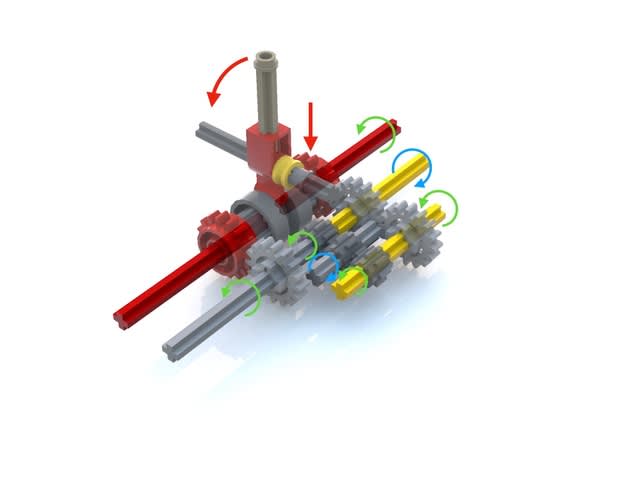

赤いシャフトがモータにつながっていて、反時計回りに回転し続けているとします.その隣のLightBluishGrayとYellowのシャフトを出力と考えます.

レバーを手前に倒すと、赤いシャフトにつながっているDarkbluishGrayのパーツが奥に押され、ギアの溝にはまります.このDarkBluishGrayのパーツ(Bricklinkに倣い、以降ドライビング・リング)は特殊な形状になっていて、赤いシャフトと同期して回転します.一方、赤いギアには十字ではなく円の穴が空いているので、普段は赤いシャフトとは独立に回転します.ギアの溝にドライビング・リングがはまると、ドライビング・リングにつられて赤いギアも回転します.

赤いギアとかみ合っているギアにより、モータの動力が出力に伝わります.ここでのポイントは、手前の赤いギアは一周回ってきた動力により自身がはまっている軸と逆(時計回り)に回転する、ということです.また、出力についてはLightBluishGrayのシャフトが反時計回り、Yelowのシャフトが時計回りです.

レバーを奥に倒すと、ドライビング・リングは手前に押されます.すると、今度は手前の赤いギアが軸の動力を直接受け、反時計回りに回ります.これにより、出力はLightBluishGrayのシャフトが時計回り、Yelowのシャフトが反時計回りとなります.

要するに、このギアボックスにより、一定方向に回転し続けるモータの動力の向きをレバーの方向により反転させることができるようになります.拙作のジェット機ではこの機構により着陸脚の展開・収納を行なっています.

デフギア

大きい車で動力を左右輪に分配するところでベベルギアの位置で使われたりします.左右の回転数の差を吸収することができます.

外側のDarkBluishGrayのギアを基準にすると両側の黄色の軸の回転角度の和は常に0になる、と考えると動きがわかりやすいかもしれません.つまり、片側の軸を固定してある回転数でもう片方の軸を回すと、その半分の回転数でDarkBluishGrayのギアは回転します.

かつては24枚歯と16枚歯がくっついた形のものもありましたが近年は使われていません.画像の新型は中に入れるベベルギアの固定がしやすくなっています.

クラッチギア

中心軸と歯の間に一定以上の力がかかった時に中心軸が空転するギア.

PowerFunctionsなどを使う場合にはこのギアの配置が重要になります.クラッチギアの使用例として、一定以上の負荷がかかるとモータを空転させて保護するギアボックスを作ってみました.

ちなみにギリギリの設計をしていて、奥側のTECHNICフレームの表裏が逆になるとギアと微妙に干渉します.

モータの動力はまず同じ軸でつながっている12枚歯ギアに伝えられ、それがかみ合っている20枚歯ギアに伝わります.この20枚歯ギアは別の12枚歯ギアとシャフトでつながっています.その12枚歯ギアが斜め上のクラッチギアとかみ合っています.

クラッチギアのシャフト穴には茶のシャフトがつながっており、そのシャフトには12枚歯ギアもはまっています.最後に12枚歯ギアと噛み合う20枚歯ギアに動力が伝わり、それがはまっているシャフトが最終的な出力となります.

以上のように、それぞれの組み合わせにおいて基本的に小さいギアから大きいギアに動力が伝わるので、出力側ほど回転速度が落ち、回転させる力(トルク)は上昇します.ただ、クラッチギアを使う場合にはそれだけでなく、どの段階でクラッチギアを使うか、が重要になります.

「モータ(入力)からクラッチギアまで」と、「クラッチギアから出力まで」に分けて考えてみましょう.

「モータ(入力)からクラッチギアまで」:

ここでは可能な限りクラッチギアの回転数を下げる設計をするのが典型的です.

クラッチギアを空転させるのに必要なトルクが一定であるとすると、空転させるのに必要になる時間当たりのエネルギー(仕事率[W])はクラッチギアの回転数が小さいほど小さくなります.このエネルギーはモータから出力されるものなので、クラッチギアまでに回転数を落とした方がモータへの負担が減り、モータに優しい(長時間動かせる)設計となります.

また、クラッチギアまでに速度を落とせないと、モータからクラッチギアに伝わるトルクがクラッチギアを空転させるのに必要なトルクを下回ってしまい、クラッチギアが空転せず普通の24枚歯ギアのように振る舞います.この場合、モータに電圧をかけているのに機械出力がなくなることになるので、モータが発熱し、故障に繋がります

「クラッチギアから出力まで」:

ここでは必要になるトルクに応じてギア比を選びます.

クラッチギアを空転させるのに必要なトルクが一定であるとすると、クラッチギアに一定のトルクがかかるまでは出力が回り続ける、ということになります.つまり、その一定のトルクよりも大きなトルクを出力から取り出したい場合には、回転速度を下げる必要があります.逆に、安全上の理由などからちょっと引っかかっただけでも出力が止まるようにしたい、という場合には回転数をあげれば良い、ということです.

スペースが限られていて極端なギア比の設計ができない場合にはクラッチギアを並列で使用します.こうすると出力の回転数が等しい場合、クラッチギアから並列数倍のトルクを取り出すことができます.逆に、クラッチギアが等しいトルクで空転するように設計する場合、出力の回転数が並列数倍になります.つまり、モータの負荷を考えなければ時間あたりに取り出せるエネルギー([W])は並列数倍になります.

モータの負荷を考えてみましょう.

この場合、「モータ(入力)からクラッチギアまで」を考えるともともとクラッチギアを空転させるのに必要なギリギリのモータとギア比であった場合、回転数をさらに下げてからクラッチギアに伝達する必要があります.その場合には結局取り出せる時間あたりのエネルギー([W])は変わりません.「時間あたりにより多くのエネルギーを取り出す」という面で有効活用できるのは、もともとモータのトルクに余裕を持った設計をしており、回転数を下げる必要がない場合です(回転数を下げなくてもトルクに余裕がある、ということはもともとモータのトルクが高いということなので、大抵は強力(大容量)なXLモータなどを使用している場合です).

結局モータが出力できる以上のエネルギーは取り出せないわけですね.

以上でのポイントはクラッチギアを使用するギアボックスにおいて(うまく設計できていれば)、ギアボックスに繋がるモータの負荷は「モータ(入力)からクラッチギアまで」の設計のみで決まり、ギアボックスから取り出せるトルクは「クラッチギアから出力まで」の設計のみで決まる、ということです.

/////////////////////////////////////////////

いかがでしたか?

今回はTECHNICの主なギアを紹介しました!

参考になっていたら幸いです.

以前Technicのギアについての記事を書くと言っていたので、代表的なものについて書いてみます.

なお、この記事は以前の雑記ーTechnic(パーツ紹介)の続きなので、未読であればそちらを先に参照していただけると幸いです.

はじめに

まず、そもそもLEGOにおいてギアはなんのために存在しているのか(どんな使い道があるのか)について.

自分が思いつくのは、以下のようなものです.

1.動力を伝えるため(別の軸に伝える、別のギアに伝える、等)

2.回転の向き(右回り・左回り、回転軸の向き)を変えるため

3.動力の性質(速度、トルク)を変更するため.

4.独特の形状(LEGOパーツとしての造形)を活かすため(装飾として使用する、等)

今回は1~3を指標に紹介します.

平歯車

LEGOのほとんどのギアは回転軸を平行に組み合わせて使用するような形状です.このような歯車を平歯車と言います.

LEGOの平歯車の厚み(軸方向の長さ)はいずれも1ポッチです.

LEGOの場合、パーツ(フレーム)の歪みが全体の効率をかなり左右するのですが、平歯車を組み合わせると比較的容易に堅牢な作りにすることができるので、なるべくこのタイプのギアを使うようにするとスムーズな動きを実現できると思います(もちろん作る物によって最適な方法は異なるので気持ちとして、程度ですが).

ギアの歯数は基本的に4の倍数となっています.そのため、同種のギアを2つ組み合わせたとき、

ギア同士の位相(回転している角度)差を(360/4=)90°の倍数にすることはできません.

これが結構厄介で、例えば左右対称にピッタリ開閉するハッチを作りたいときにはギアの位相差を吸収する形状にするか、

ギアを使わないリンク機構を考えるなどの工夫が必要になります.

また、ギアの半径は「歯数/16ポッチ」として組み合わせることができます.

つまり、歯数8のギアの半径は0.5ポッチ、歯数12のギアの半径は0.75ポッチ...となります.

この考え方を使えば1つの真っ直ぐなリフトアーム上でどんなギアが噛み合うのか計算できる他、

三平方の定理と組み合わせればナナメの配置で噛み合うギアがわかります.

Technicに慣れてくるとどんな組み合わせが適切かだいたい覚えてしまうのでわざわざ計算する意義は薄くなりますが...

代表なギアについて以下にまとめておきます.

8枚歯ギアと24枚歯ギア、12枚歯ギアと20枚歯ギア、16枚歯ギアと16枚歯ギアを組み合わせたときの軸間の距離は2ポッチとなることがわかります.そこそこのスペースで様々な変速比を得られるので、使いやすい組み合わせです.

今年28枚歯のギアが新しく出るらしいので期待しています!

かさ歯車(ベベルギア)

回転軸が垂直に交わるように組み合わさるギアです.12枚歯、20枚歯、36枚歯の平歯車はベベルギアとしても使えます.

専用のベベルギアは厚みは0.5ポッチで、現行では12枚歯のものと20枚歯のものがあります.

厚みや半径が異なるギアを使用することで様々な配置や変速比の組み合わせを作ることができます.

ワームギア

「回転軸を変える(ねじれの位置になる)」、「回転数を大きく下げる」、「動力の伝達を一方向に制限する

(ワームギアが平歯車を動かすことはできるが、平歯車がワームギアを動かすことはできない)」効果があります.

比較的入手しやすいもの(LightBluishGray)は8枚歯ギアか24枚歯ギアと組み合わせて使うことが多いです.

Cityシリーズのクレーン車のアームを動かす機構などに使われていることがあります.

便利なパーツではありますが、負荷が大きいと両端のパーツ同士(画像でいう黄色のハーフブッシュと赤のパーツ)が擦れて損失が大きくなるのでむやみに使うのはおすすめしません.ずっと動かしているとパーツが削れます.

ターンテーブル

ショベルカーの胴体部などによく使われるパーツ.

軸から軸に動力を伝えるのではなく、軸からの動力を直接リフトアームなどに伝達します.

ピンや十字シャフトなどでは強度に不安がある回転軸に使われます.

ラックギア

歯が平面に刻まれているパーツ.よくクレーンのアームの伸縮や車のステアリングに使用されます.

バナナギア

円弧状に曲がったラックギア.4つ組み合わせることで外形が半径10.5ポッチの円形となります.一つのパーツで35枚の歯があるので、4つ組み合わせると合計140枚歯、半径8.75ポッチのギアとなります.つまり、中心から8ポッチのところに半径0.75ポッチの12枚歯ギアをおけばちょうど噛み合うことになります.

詳細な寸法がわからなかったので簡易的な図面を描いて作図してみました(基準にする寸法は主観で選んだので、正しさを保証することはできませんが).作図しやすいように、距離の単位は0.1ポッチとなっています(つまり、図中の100=10ポッチ).また、角度・距離は小数点以下第二位を四捨五入しています.

画像クリックで.pdf版に飛びます

※以下、気づいた点.

・シャフトと両側のピン穴4つで1セットのものが45°間隔に配置されています.シャフトと外側のピン穴の間の間隔が15°ずつなので、

4つ合わせて60°を作ることができます.つまり、1辺が10ポッチの正三角形を15°ずつずらしつつ作ることができます.

・シャフトと内側のピン穴の間の間隔は中途半端な角度ですが、中心軸からの水平方向の距離が6or8ポッチとなるようになっています.

・中心軸からの水平方向の距離が5ポッチのピン穴がありますが、

垂直方向の距離は8.66(≒5*3^(0.5))ポッチと中途半端なので鉛直・水平方向に使うのは難しそうです.

角度を見ると鋭角が30°、60°の直角三角形となっているので、おそらく角度合わせで設計されているのでしょう.

溝付きギア

外形は16枚歯のギアと同じですが、中心の穴は円形で、表面に溝があります.

この溝は他のパーツと噛み合うようにできていて、うまくギアと軸を配置することで変速機を作ることができます.

かつては溝が片側にしかありませんでしたが(DarkBluishGray)、最近は両側に溝があるもの(Red)が使用されています.また、16枚歯の他に20枚歯のものも最近出ました.

通常の12枚歯のギアと組み合わせて変速しつつギアチェンジする、みたいなことも理論上は可能になりました.

が、今の所レアパーツなうえ、LegoDigitalDesignerにはデータが存在しません...

このギアは例えば以下のようなギアボックス(変速機)に使うことができます.

赤いシャフトがモータにつながっていて、反時計回りに回転し続けているとします.その隣のLightBluishGrayとYellowのシャフトを出力と考えます.

レバーを手前に倒すと、赤いシャフトにつながっているDarkbluishGrayのパーツが奥に押され、ギアの溝にはまります.このDarkBluishGrayのパーツ(Bricklinkに倣い、以降ドライビング・リング)は特殊な形状になっていて、赤いシャフトと同期して回転します.一方、赤いギアには十字ではなく円の穴が空いているので、普段は赤いシャフトとは独立に回転します.ギアの溝にドライビング・リングがはまると、ドライビング・リングにつられて赤いギアも回転します.

赤いギアとかみ合っているギアにより、モータの動力が出力に伝わります.ここでのポイントは、手前の赤いギアは一周回ってきた動力により自身がはまっている軸と逆(時計回り)に回転する、ということです.また、出力についてはLightBluishGrayのシャフトが反時計回り、Yelowのシャフトが時計回りです.

レバーを奥に倒すと、ドライビング・リングは手前に押されます.すると、今度は手前の赤いギアが軸の動力を直接受け、反時計回りに回ります.これにより、出力はLightBluishGrayのシャフトが時計回り、Yelowのシャフトが反時計回りとなります.

要するに、このギアボックスにより、一定方向に回転し続けるモータの動力の向きをレバーの方向により反転させることができるようになります.拙作のジェット機ではこの機構により着陸脚の展開・収納を行なっています.

デフギア

大きい車で動力を左右輪に分配するところでベベルギアの位置で使われたりします.左右の回転数の差を吸収することができます.

外側のDarkBluishGrayのギアを基準にすると両側の黄色の軸の回転角度の和は常に0になる、と考えると動きがわかりやすいかもしれません.つまり、片側の軸を固定してある回転数でもう片方の軸を回すと、その半分の回転数でDarkBluishGrayのギアは回転します.

かつては24枚歯と16枚歯がくっついた形のものもありましたが近年は使われていません.画像の新型は中に入れるベベルギアの固定がしやすくなっています.

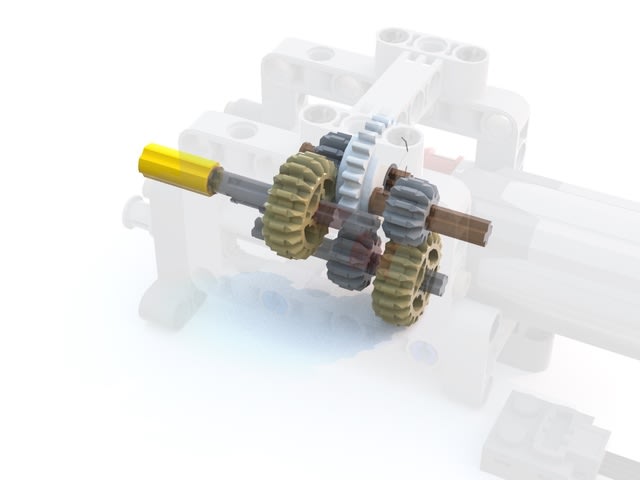

クラッチギア

中心軸と歯の間に一定以上の力がかかった時に中心軸が空転するギア.

PowerFunctionsなどを使う場合にはこのギアの配置が重要になります.クラッチギアの使用例として、一定以上の負荷がかかるとモータを空転させて保護するギアボックスを作ってみました.

ちなみにギリギリの設計をしていて、奥側のTECHNICフレームの表裏が逆になるとギアと微妙に干渉します.

モータの動力はまず同じ軸でつながっている12枚歯ギアに伝えられ、それがかみ合っている20枚歯ギアに伝わります.この20枚歯ギアは別の12枚歯ギアとシャフトでつながっています.その12枚歯ギアが斜め上のクラッチギアとかみ合っています.

クラッチギアのシャフト穴には茶のシャフトがつながっており、そのシャフトには12枚歯ギアもはまっています.最後に12枚歯ギアと噛み合う20枚歯ギアに動力が伝わり、それがはまっているシャフトが最終的な出力となります.

以上のように、それぞれの組み合わせにおいて基本的に小さいギアから大きいギアに動力が伝わるので、出力側ほど回転速度が落ち、回転させる力(トルク)は上昇します.ただ、クラッチギアを使う場合にはそれだけでなく、どの段階でクラッチギアを使うか、が重要になります.

「モータ(入力)からクラッチギアまで」と、「クラッチギアから出力まで」に分けて考えてみましょう.

「モータ(入力)からクラッチギアまで」:

ここでは可能な限りクラッチギアの回転数を下げる設計をするのが典型的です.

クラッチギアを空転させるのに必要なトルクが一定であるとすると、空転させるのに必要になる時間当たりのエネルギー(仕事率[W])はクラッチギアの回転数が小さいほど小さくなります.このエネルギーはモータから出力されるものなので、クラッチギアまでに回転数を落とした方がモータへの負担が減り、モータに優しい(長時間動かせる)設計となります.

また、クラッチギアまでに速度を落とせないと、モータからクラッチギアに伝わるトルクがクラッチギアを空転させるのに必要なトルクを下回ってしまい、クラッチギアが空転せず普通の24枚歯ギアのように振る舞います.この場合、モータに電圧をかけているのに機械出力がなくなることになるので、モータが発熱し、故障に繋がります

「クラッチギアから出力まで」:

ここでは必要になるトルクに応じてギア比を選びます.

クラッチギアを空転させるのに必要なトルクが一定であるとすると、クラッチギアに一定のトルクがかかるまでは出力が回り続ける、ということになります.つまり、その一定のトルクよりも大きなトルクを出力から取り出したい場合には、回転速度を下げる必要があります.逆に、安全上の理由などからちょっと引っかかっただけでも出力が止まるようにしたい、という場合には回転数をあげれば良い、ということです.

スペースが限られていて極端なギア比の設計ができない場合にはクラッチギアを並列で使用します.こうすると出力の回転数が等しい場合、クラッチギアから並列数倍のトルクを取り出すことができます.逆に、クラッチギアが等しいトルクで空転するように設計する場合、出力の回転数が並列数倍になります.つまり、モータの負荷を考えなければ時間あたりに取り出せるエネルギー([W])は並列数倍になります.

モータの負荷を考えてみましょう.

この場合、「モータ(入力)からクラッチギアまで」を考えるともともとクラッチギアを空転させるのに必要なギリギリのモータとギア比であった場合、回転数をさらに下げてからクラッチギアに伝達する必要があります.その場合には結局取り出せる時間あたりのエネルギー([W])は変わりません.「時間あたりにより多くのエネルギーを取り出す」という面で有効活用できるのは、もともとモータのトルクに余裕を持った設計をしており、回転数を下げる必要がない場合です(回転数を下げなくてもトルクに余裕がある、ということはもともとモータのトルクが高いということなので、大抵は強力(大容量)なXLモータなどを使用している場合です).

結局モータが出力できる以上のエネルギーは取り出せないわけですね.

以上でのポイントはクラッチギアを使用するギアボックスにおいて(うまく設計できていれば)、ギアボックスに繋がるモータの負荷は「モータ(入力)からクラッチギアまで」の設計のみで決まり、ギアボックスから取り出せるトルクは「クラッチギアから出力まで」の設計のみで決まる、ということです.

/////////////////////////////////////////////

いかがでしたか?

今回はTECHNICの主なギアを紹介しました!

参考になっていたら幸いです.