22日(木)。わが家に来てから今日で1511日目を迎え、米紙ワシントン・ポスト紙は19日、トランプ米大統領の長女 イバンカ大統領補佐官が私用メールで政府関係者と100通を超えるやりとりをしていたと報じた というニュースを見て感想を述べるモコタロです

危機管理意識のなさは親譲りだな 誰か彼女に私用メールはやめろとイわンカ!?

昨日、夕食に「鶏肉とホウレンソウの卵とじ」と「海老入りダンゴ、豆腐、シメジ、水菜のスープ」を作りました 寒くなってきたので熱燗で温かい料理が食べたいですね

寒くなってきたので熱燗で温かい料理が食べたいですね

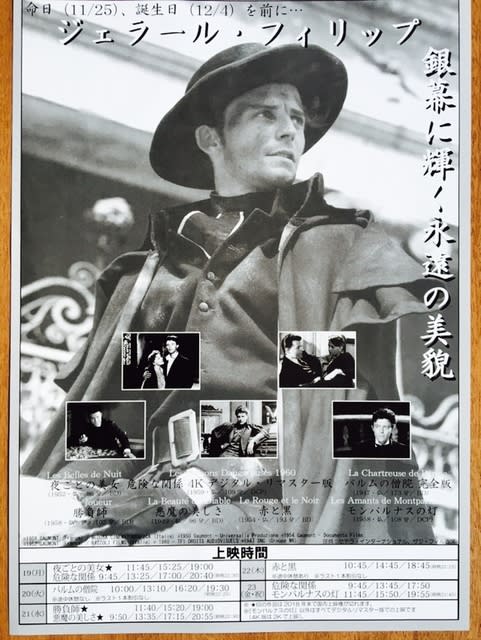

昨日、池袋の新文芸坐でジェラール・フィリップ特集のうち「悪魔の美しさ」と「勝負師」の2本立てを観ました

「悪魔の美しさ」はルネ・クレール監督・脚本による1949年フランス映画(白黒・96分)です

老大学教授ファウスト博士(ミシェル・シモン)は悪魔の手下メフィスト(同)に唆され、魂を売り渡す代償として試験的に青年アンリ(ジェラール・フィリップ)の姿に変えられる 青年に戻ったファウストはジプシー一座に入り踊り娘マルグリット(ニコール・べナール)と愛し合い 若さを満喫するが、失踪した老ファウスト(=自分自身)の殺人犯とされ、あわや死刑というところをメフィストがファウスト博士の姿で現われて救われる

青年に戻ったファウストはジプシー一座に入り踊り娘マルグリット(ニコール・べナール)と愛し合い 若さを満喫するが、失踪した老ファウスト(=自分自身)の殺人犯とされ、あわや死刑というところをメフィストがファウスト博士の姿で現われて救われる その後、アンリはメフィストの意のままに 錬金術の知識を授けられ砂から金を生み出して巨万の富を手に入れる。しかし、アンリ(=ファウスト)は本契約を結ばないことから、メフィストは怒り彼から一切の能力を取り上げてしまう。驚いたアンリは「死んだら魂を売る」という契約にサインをする

その後、アンリはメフィストの意のままに 錬金術の知識を授けられ砂から金を生み出して巨万の富を手に入れる。しかし、アンリ(=ファウスト)は本契約を結ばないことから、メフィストは怒り彼から一切の能力を取り上げてしまう。驚いたアンリは「死んだら魂を売る」という契約にサインをする アンリはジプシー一座の踊り娘マルグリットと再会するが、メフィストは彼女を魔女として糾弾する

アンリはジプシー一座の踊り娘マルグリットと再会するが、メフィストは彼女を魔女として糾弾する 彼女を助けようとするアンリにメフィストは契約書をチラつかせるが、城外に落としてしまう

彼女を助けようとするアンリにメフィストは契約書をチラつかせるが、城外に落としてしまう 民衆は悪魔に魂を売り渡したファウスト博士の署名を見て、博士の姿をしたメフィストを追いかけ、彼はついにバルコニーから落ちて煙と共に消え去る

民衆は悪魔に魂を売り渡したファウスト博士の署名を見て、博士の姿をしたメフィストを追いかけ、彼はついにバルコニーから落ちて煙と共に消え去る あとにアンリとマルグリットの幸せな姿があった

あとにアンリとマルグリットの幸せな姿があった

言うまでもなく、この作品はゲーテの「ファウスト」をもとにルネ・クレール監督が独自の解釈で描いた映画です

このブログは、何を書いてよいか分からなくなった時には、いきなり音楽の話題にワープしますが、心の準備はよろしいでしょうか

ファウストと言えば、ベルリオーズの歌劇「ファウストの劫罰」を思い浮かべます 私が唯一観た「ファウストの劫罰」は1999年9月に長野県松本文化会館で開かれた「サイトウ キネン フェスティバル松本」における公演です

私が唯一観た「ファウストの劫罰」は1999年9月に長野県松本文化会館で開かれた「サイトウ キネン フェスティバル松本」における公演です キャストは、ファウスト=ジュゼッペ・サッバティー二、メフィストフェレス=ジョセ・ヴァン・ダム、マルガリート=スーザン・グラハム、演奏=小澤征爾指揮サイトウ キネン オーケストラ、演出=ロベール・ルパージュでした

キャストは、ファウスト=ジュゼッペ・サッバティー二、メフィストフェレス=ジョセ・ヴァン・ダム、マルガリート=スーザン・グラハム、演奏=小澤征爾指揮サイトウ キネン オーケストラ、演出=ロベール・ルパージュでした

職場の同僚が運転する車で東京から松本まで日帰りの強行軍でした 公演で一番印象に残っているのは、ルパージュによる斬新な演出です

公演で一番印象に残っているのは、ルパージュによる斬新な演出です 天井から吊るされたロープにダンサーが絡みついてまるでサーカスのようなアクロバティックな演技を見せるのですが、見ている方はハラハラドキドキしました

天井から吊るされたロープにダンサーが絡みついてまるでサーカスのようなアクロバティックな演技を見せるのですが、見ている方はハラハラドキドキしました もう一つは 最後のシーンで、マルガリート役のスーザン・グラハムが舞台中央のハシゴを上へ上へと天に昇っていくシーンです。これも、足を滑らせて落ちるんじゃないか とハラハラドキドキしました

もう一つは 最後のシーンで、マルガリート役のスーザン・グラハムが舞台中央のハシゴを上へ上へと天に昇っていくシーンです。これも、足を滑らせて落ちるんじゃないか とハラハラドキドキしました 一番怖かったのはスーザン・グラハムだったはずです

一番怖かったのはスーザン・グラハムだったはずです 相当 怖い思いをして さぞかしルパージュのことを恨んだことでしょう

相当 怖い思いをして さぞかしルパージュのことを恨んだことでしょう

その後、ロベール・ルパージュはMETライブビューイング2010-2011シーズンのワーグナー「ワルキューレ」、2011‐2012シーズンの同「神々の黄昏」でも大掛かりな演出・舞台作りを見せ 大きな話題を呼びました

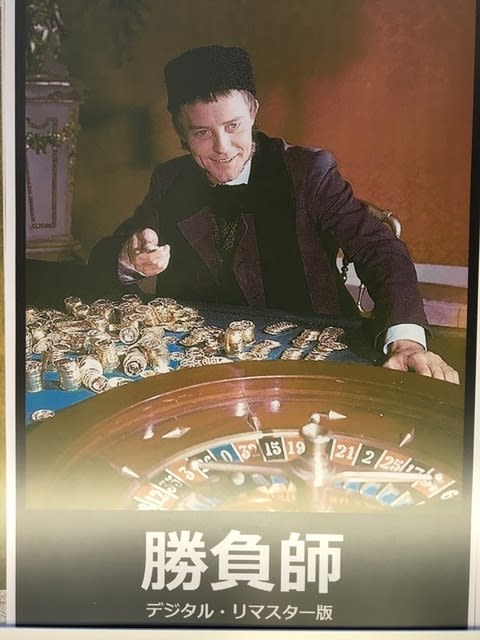

「勝負師」はクロード・オータン=ララ監督・脚本による1958年フランス・イタリア合作映画(102分)です

青年アレクセイが将軍ザゴリヤンスキー伯爵家の家庭教師としてモスクワからドイツにやってくる そこに、伯母のバープシュカがやってきて、退屈しのぎに賭博場に行きたいと言い出す

そこに、伯母のバープシュカがやってきて、退屈しのぎに賭博場に行きたいと言い出す ルーレットで最初のうちはツキまくっていた彼女だったが、最後には全財産をすってしまう

ルーレットで最初のうちはツキまくっていた彼女だったが、最後には全財産をすってしまう 一方、アレクセイは最後の金貨1枚をかけたのをきっかけに大金を手に入れる。しかし、人生をともにしようとしていた女性は、アレクセイがルーレットに夢中になって約束を守らなかったことを苦にして自ら命を断ってしまう

一方、アレクセイは最後の金貨1枚をかけたのをきっかけに大金を手に入れる。しかし、人生をともにしようとしていた女性は、アレクセイがルーレットに夢中になって約束を守らなかったことを苦にして自ら命を断ってしまう

この作品はドストエフスキー原作「賭博者」を脚色した映画です ルーレットで全財産を失う老女を描いているのに、映画の最後に「賭博はそれほど悪い行為だろうか? 他の商行為と比べて」という言葉がドストエフスキーのサインとともに映し出されたので 矛盾を感じ、原作についてNETで調べてみました

ルーレットで全財産を失う老女を描いているのに、映画の最後に「賭博はそれほど悪い行為だろうか? 他の商行為と比べて」という言葉がドストエフスキーのサインとともに映し出されたので 矛盾を感じ、原作についてNETで調べてみました その結果、分かったのはドストエフスキーは相当なギャンブラーだったということです

その結果、分かったのはドストエフスキーは相当なギャンブラーだったということです 彼がヨーロッパに旅行した時、行く先々のカジノでルーレットにはまり、帰国のための旅費まで失ってしまったことがあるそうです

彼がヨーロッパに旅行した時、行く先々のカジノでルーレットにはまり、帰国のための旅費まで失ってしまったことがあるそうです まさにこの映画の伯母バープシュカの行動そのものです

まさにこの映画の伯母バープシュカの行動そのものです この事実は意外でした

この事実は意外でした

ところで、劇中 伯爵一家がオペラ劇場のボックス席でワーグナーの「タンホイザー」を鑑賞している時、女性が「ワーグナーって退屈ね」と隣人に呼びかけ、「カジノに行こう」と言って皆で席を立つシーンがあります このセリフがドストエフスキーの原作通りだとすれば、当時からワーグナーは「退屈のシンボル」のように思われていたのか、ワーグナーはカジノに勝てないのか、と苦笑してしまいました

このセリフがドストエフスキーの原作通りだとすれば、当時からワーグナーは「退屈のシンボル」のように思われていたのか、ワーグナーはカジノに勝てないのか、と苦笑してしまいました 因みにドストエフスキー(1821‐1881)とワーグナー(1813-1883)は同時代人です

因みにドストエフスキー(1821‐1881)とワーグナー(1813-1883)は同時代人です 果たして、ドストエフスキーは現実にワーグナーの「タンホイザー」を観たことがあるだろうか? また、ワーグナーはドストエフスキーの著作を読んだことがあるだろうか? 映画を観終わって、そんなことを考えました

果たして、ドストエフスキーは現実にワーグナーの「タンホイザー」を観たことがあるだろうか? また、ワーグナーはドストエフスキーの著作を読んだことがあるだろうか? 映画を観終わって、そんなことを考えました