8日(日)。わが家に来てから151日目を迎え、花に季節を感じようとしている風流なモコタロです

梅は咲いたか 桜はまだかいな バラは薔薇ばらに咲くのかな

閑話休題

閑話休題

昨日、文京シビックホールで「響きの森クラシック・シリーズvol.51」コンサート聴きました プログラムは①モーツアルト「ディヴェルティメントK.136」、②メンデルスゾーン「交響曲第4番イ長調”イタリア”」、③スッペ「喜歌劇”軽騎兵”序曲」、④レハール「ワルツ”金と銀”」、⑤ルロイ・アンダーソン「シンコペーデド・クロック」、⑥同「トランペット吹きの休日」、⑦同「フィドル・ファドル」、⑧シベリウス「交響詩”フィンランディア”」。演奏は尾高忠明指揮東京フィルハーモニー交響楽団です

プログラムは①モーツアルト「ディヴェルティメントK.136」、②メンデルスゾーン「交響曲第4番イ長調”イタリア”」、③スッペ「喜歌劇”軽騎兵”序曲」、④レハール「ワルツ”金と銀”」、⑤ルロイ・アンダーソン「シンコペーデド・クロック」、⑥同「トランペット吹きの休日」、⑦同「フィドル・ファドル」、⑧シベリウス「交響詩”フィンランディア”」。演奏は尾高忠明指揮東京フィルハーモニー交響楽団です

この日のコンマスは三浦章宏。オケの態勢は左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスというオーソドックスな配置です

尾高忠明がタクトなしで登場します。1曲目はモーツアルトが16歳の時(1772年)に作曲したディヴェルティメント3曲のうち最初のK.136です モーツアルトはその前年にイタリア旅行しているので、その影響が窺える明るく弾むような曲想です。東京フィルの弦楽器群は溌剌と、軽やかにモーツアルトの魅力を奏でます

モーツアルトはその前年にイタリア旅行しているので、その影響が窺える明るく弾むような曲想です。東京フィルの弦楽器群は溌剌と、軽やかにモーツアルトの魅力を奏でます

この曲を聴くと、誰が言ったのか思い出せませんが次の詩を思い出します(うろ覚えなので正確かどうか不明)。

「だれが風を見たろうか だれも風など見はしない けれど小枝をそよがせて 風は通り抜けて行く」

風は目に見えないけれど小枝を揺るがせて去って行く。それと同じように、モーツアルトのK.136の「アレグロ」は目で見ることはできないけれど、人の心の琴線に触れて消えて行く・・・・という風に勝手に解釈しています

演奏後、尾高氏はマイクを持ってトークに入ります

「モーツアルトのディヴェルティメントは、いま演奏したK.136のほかに、K.137、K.138がありますが、両曲ともとても良い曲です しかし、コンサートで演奏を求められるのはK.136ばかりです

しかし、コンサートで演奏を求められるのはK.136ばかりです また、今年はシベリウス生誕150年ということで、ある指揮者が『今年、20回もシベリウスの交響曲を演奏するよう求めらました

また、今年はシベリウス生誕150年ということで、ある指揮者が『今年、20回もシベリウスの交響曲を演奏するよう求めらました 』というので、『それは良かったですね

』というので、『それは良かったですね 』と言うと、『交響曲第2番ばっかりなんですよ

』と言うと、『交響曲第2番ばっかりなんですよ 』ということでした。日本ではこういうことがよくあります

』ということでした。日本ではこういうことがよくあります 」

」

たしかにその通りです。そういう傾向に私はうんざりしています 来日オケがコンチェルトで取り上げる曲は、ヴァイオリン協奏曲と言えばメンコン(メンデルスゾーン)、チャイコン(チャイコフスキー)、べトコン(ベートーヴェン)、ブラコン(ブラームス)で、チェロ協奏曲と言えばドヴォコン(ドヴォルザーク)、ピアノ協奏曲と言えばチャイコン(チャイコフスキー)といった具合です

来日オケがコンチェルトで取り上げる曲は、ヴァイオリン協奏曲と言えばメンコン(メンデルスゾーン)、チャイコン(チャイコフスキー)、べトコン(ベートーヴェン)、ブラコン(ブラームス)で、チェロ協奏曲と言えばドヴォコン(ドヴォルザーク)、ピアノ協奏曲と言えばチャイコン(チャイコフスキー)といった具合です 確かにどれもが名曲中の名曲ですが、どのオケも同じような曲を演奏するのには閉口します。日本の聴衆をなめてんのか

確かにどれもが名曲中の名曲ですが、どのオケも同じような曲を演奏するのには閉口します。日本の聴衆をなめてんのか と叫びたくなります

と叫びたくなります

尾高氏のトークの間にオケのメンバーが拡大し、2曲目のメンデルスゾーンの交響曲第4番イ長調「イタリア」の演奏に備えます。この曲は1830年にメンデルスゾーンが訪れたイタリアの印象を音にしたものです 晴れる日の少ないドイツやオーストリアの人々にとって、太陽の国イタリアは憧れの対象だったのでしょう

晴れる日の少ないドイツやオーストリアの人々にとって、太陽の国イタリアは憧れの対象だったのでしょう モーツアルトの時代にはイタリアこそ音楽の中心地だったし、メンデルスゾーンの時代も憧れの対象だったのでしょう

モーツアルトの時代にはイタリアこそ音楽の中心地だったし、メンデルスゾーンの時代も憧れの対象だったのでしょう

尾高の指揮のもと、三浦コンマスを中心に東京フィルは躍動感溢れる演奏を展開しました 個人的にはメンデルスゾーンの曲では、弦楽八重奏曲、ピアノ四重奏曲、弦楽四重奏曲など室内楽の方が好きですが、久しぶりに聴くイタリア交響曲は新鮮に響きました

個人的にはメンデルスゾーンの曲では、弦楽八重奏曲、ピアノ四重奏曲、弦楽四重奏曲など室内楽の方が好きですが、久しぶりに聴くイタリア交響曲は新鮮に響きました

休憩後の最初はスッペの喜歌劇「軽騎兵」序曲です。スッペは作曲当時は人気者だったようですが、現在ではこの序曲だけによって名前が残っていると言っても過言ではありません トランペットとホルンのファンファーレによって颯爽と幕が開きます。こういう曲は理屈抜きで楽しむが勝ちです

トランペットとホルンのファンファーレによって颯爽と幕が開きます。こういう曲は理屈抜きで楽しむが勝ちです

再び尾高氏がマイクを取ります

「演奏するうえでオーケストラが失敗することは滅多にありません。とくにこの東京フィルハーモニーは優秀なオーケスオラです しかし、指揮者は失敗します

しかし、指揮者は失敗します これは黒柳徹子さんに聞いた話ですが、黒柳さんのお父さんは日本交響楽団(N響の前身)のコンサートマスターをやっておられました。一方、私の親父(尾高尚忠)は指揮者をやっていて、ある日、ベートーヴェンの交響曲第5番”運命”と第6番”田園”を演奏することになった

これは黒柳徹子さんに聞いた話ですが、黒柳さんのお父さんは日本交響楽団(N響の前身)のコンサートマスターをやっておられました。一方、私の親父(尾高尚忠)は指揮者をやっていて、ある日、ベートーヴェンの交響曲第5番”運命”と第6番”田園”を演奏することになった ”田園”を演奏しようとするとき、親父がどうやら”運命”を演奏するような力強い足取りで指揮台に向かってきたので、黒柳コンマスは『これは振ろうとする曲を間違えているな!』と思い、会場に聴こえない小さい声で”田園、田園”と呼びかけたのだが、親父には届かず、怖い顔をしたまま”運命”の出だしのジャジャジャジャーンを振った

”田園”を演奏しようとするとき、親父がどうやら”運命”を演奏するような力強い足取りで指揮台に向かってきたので、黒柳コンマスは『これは振ろうとする曲を間違えているな!』と思い、会場に聴こえない小さい声で”田園、田園”と呼びかけたのだが、親父には届かず、怖い顔をしたまま”運命”の出だしのジャジャジャジャーンを振った しかし黒柳コンマスは楽譜通り”田園”の演奏を始めた

しかし黒柳コンマスは楽譜通り”田園”の演奏を始めた すると指揮者が慌ててオケに合わせた、という話でした

すると指揮者が慌ててオケに合わせた、という話でした 」

」

かつてカラヤンが「ウィーン・フィル ニューイヤー・コンサート」で振り間違いをやったことがあります。何の曲を何の曲と間違えたのか忘れましたが、たしか、カラヤンは自分の過ちに気づいてタクトを下ろしてニヤリと笑ったと思います

尾高節が続きます

「指揮者だけの演奏者によるオーケストラで指揮者なしでコンサートをやったことがあります 朝比奈隆、山本直純、江藤俊哉、山田一雄といった錚々たるメンバーです・・・・・私もヴァイオリンを演奏しました。江藤さんはヴァイオリンも弾き指揮もしたので江藤さんに合わせて演奏することになりました

朝比奈隆、山本直純、江藤俊哉、山田一雄といった錚々たるメンバーです・・・・・私もヴァイオリンを演奏しました。江藤さんはヴァイオリンも弾き指揮もしたので江藤さんに合わせて演奏することになりました ろくにリハーサルもしないで本番を迎えました。越天楽を演奏することになったのですが、これは指揮者がいないと全く揃わない曲なので、江藤さんに頭を上下することで拍子をとって欲しいと頼んでおいたのです。ところが、前の曲でソリストを務めて拍手喝さいを浴びて高揚した江藤さんはすっかりそのことを忘れてしまって、まったく頭を動かしてくれないのです

ろくにリハーサルもしないで本番を迎えました。越天楽を演奏することになったのですが、これは指揮者がいないと全く揃わない曲なので、江藤さんに頭を上下することで拍子をとって欲しいと頼んでおいたのです。ところが、前の曲でソリストを務めて拍手喝さいを浴びて高揚した江藤さんはすっかりそのことを忘れてしまって、まったく頭を動かしてくれないのです 私はヴァイオリンの席で演奏していましたが、すぐ近くに山田一雄さんがハープを弾いていたので、『先生、いまどこを演奏しているのでしょうか?』と訊くと、山田先生は『尾高君、我々はいったい、何の曲を演奏しているのかね?』と言われました」(会場大

私はヴァイオリンの席で演奏していましたが、すぐ近くに山田一雄さんがハープを弾いていたので、『先生、いまどこを演奏しているのでしょうか?』と訊くと、山田先生は『尾高君、我々はいったい、何の曲を演奏しているのかね?』と言われました」(会場大 )

)

次はレハールのワルツ「金と銀」です。レハールはオペレッタ「メリー・ウィドウ」や「微笑みの国」などで有名なハンガリー生まれの作曲家です。この曲はメッテルニヒ公爵夫人パウリーネが主催する「金と銀」をテーマとした舞踏会のために作曲したワルツです ハープで始まる長い序奏のあと、美しいワルツのメロディーが出てくるところはたまりませんね

ハープで始まる長い序奏のあと、美しいワルツのメロディーが出てくるところはたまりませんね すごく好きです

すごく好きです

「金と銀」と言えば、思い出すことがあります。私が大学生の頃だったと思います。ある晩、テレビから流れてきた音楽を聴いた父親が「金と銀だな」と言ったのです。私は心底驚きました 私の父は仕事一筋の建具職人で、音楽の”お”の字も知らない、というか、クラシック音楽などまったく興味も関心もない人だったので、どこでどうして「金と銀」を知ったのだろうと不思議に思ったのです

私の父は仕事一筋の建具職人で、音楽の”お”の字も知らない、というか、クラシック音楽などまったく興味も関心もない人だったので、どこでどうして「金と銀」を知ったのだろうと不思議に思ったのです 自分の父親に「よく知ってるね、クラシックを」というのも親を馬鹿にしているようで遠慮しましたが、生きている間に訊いておけばよかったと思いました

自分の父親に「よく知ってるね、クラシックを」というのも親を馬鹿にしているようで遠慮しましたが、生きている間に訊いておけばよかったと思いました

再び、尾高氏がマイクを持ちます

「次の曲はルロイ・アンダーソンのシンコべーデッド・クロックです。ある親子4人がケーブルカーで山の上に登りました。下りのケーブルカーの時間が4時半発なので遅れないようにしようと夫婦で話し合っていたのですが、山頂でしこたまワインを飲んで寝込んでしまった。目を覚まして今何時かと思ったのですが、夫婦とも時計を持っていない しばらく歩くと牛飼いのおじいさんに出会ったので『今何時ですか』と訊くと、牛のチチを持ち上げて『3時半だよ』と教えてくれた

しばらく歩くと牛飼いのおじいさんに出会ったので『今何時ですか』と訊くと、牛のチチを持ち上げて『3時半だよ』と教えてくれた 良かった、間に合った、と最終のケーブルカーに乗ってふもとまで下りた。翌朝、子供たちが、『あのおじいさんにまた会いたい』というので、お礼方々ケーブルカーに乗って山に登った。おじいさんがいたので、お礼を言い『でも凄いですね。牛のチチの張り具合で時間が判るなんて』と褒めると、おじいさんは『いやあ、そんなことじゃないんだ。こうしてチチを持ち上げると、ふもとの時計台が見えるんじゃよ』」(会場大

良かった、間に合った、と最終のケーブルカーに乗ってふもとまで下りた。翌朝、子供たちが、『あのおじいさんにまた会いたい』というので、お礼方々ケーブルカーに乗って山に登った。おじいさんがいたので、お礼を言い『でも凄いですね。牛のチチの張り具合で時間が判るなんて』と褒めると、おじいさんは『いやあ、そんなことじゃないんだ。こうしてチチを持ち上げると、ふもとの時計台が見えるんじゃよ』」(会場大 )

)

「シンコペーテッド・クロック」では打楽器のウッド・ブロックが時を刻みます 続いて「トランペット吹きの休日」では3本のトランペットが掛け合いをやりながら軽快にスピード感溢れる音楽を奏でます

続いて「トランペット吹きの休日」では3本のトランペットが掛け合いをやりながら軽快にスピード感溢れる音楽を奏でます こういう音楽を聴くとスカッとしますね

こういう音楽を聴くとスカッとしますね

次に弦楽器が活躍する「フィドル・ファドル」が演奏されます。「フィドル」はヴァイオリンの一種で、「ファドル」は「ふざける。くだらないこと」という意味です。韻を踏んだ語呂合わせですね。アンダーソンの曲は理屈抜きで楽しめます

ルロイ・アンダーソンと言えば「タイプライター」という軽快な曲があります。手動タイプライターのキーを打つ音と改行の”チン”という音がリズミカルに現われる楽しい曲です 一昨年、日本でも公開された「タイプライター!」というフランス映画を観ましたが、子供たちにその話をした時、昭和61年生まれの長女に「タイプライター」って何?と訊かれ、絶句しました

一昨年、日本でも公開された「タイプライター!」というフランス映画を観ましたが、子供たちにその話をした時、昭和61年生まれの長女に「タイプライター」って何?と訊かれ、絶句しました そうか、子供たちの世代はタイプライターを知らないんだな、と変なことに感心しました。昭和40年代の終わりに新聞関係の業界団体の国際部に就職したとき「英文タイプが出来ないと仕事にならない」と言われて、池袋のタイプ学校に通い「f f f j j j ・・・・・・」と練習したことを娘に話しました。仕事では手動タイプと電動タイプを打ちましたが、電動タイプは一つのキーに指を置いたままにすると、自動的に同じ文字をいくつも打ってしまうので後の”修正”が大変でした

そうか、子供たちの世代はタイプライターを知らないんだな、と変なことに感心しました。昭和40年代の終わりに新聞関係の業界団体の国際部に就職したとき「英文タイプが出来ないと仕事にならない」と言われて、池袋のタイプ学校に通い「f f f j j j ・・・・・・」と練習したことを娘に話しました。仕事では手動タイプと電動タイプを打ちましたが、電動タイプは一つのキーに指を置いたままにすると、自動的に同じ文字をいくつも打ってしまうので後の”修正”が大変でした やがて世の中は「ワープロ」が登場し、それが進化した「パソコン」の登場によりタイプライターは市場から消えていきました。「スマホ」全盛の時代を迎えた今、テクノロジーの急速な進歩と時の流れの速さを感じます

やがて世の中は「ワープロ」が登場し、それが進化した「パソコン」の登場によりタイプライターは市場から消えていきました。「スマホ」全盛の時代を迎えた今、テクノロジーの急速な進歩と時の流れの速さを感じます

さて、尾高氏が再度マイクを持ちます

「シベリウスの音楽はヨーロッパ諸国ではあまり馴染みがありません。しかし、フィンランドはもちろん、イギリス、アメリカ、そして日本の人々はシベリウスが好きです 彼は若くして引退しアイノラ荘で暮らしましたが、室内には彼が弾いていたピアノ、大きな短波ラジオがありました。引退した後、彼は世界中のコンサート会場で演奏される自分の曲にチューニングを合わせて聴くのを楽しみにしていたようです

彼は若くして引退しアイノラ荘で暮らしましたが、室内には彼が弾いていたピアノ、大きな短波ラジオがありました。引退した後、彼は世界中のコンサート会場で演奏される自分の曲にチューニングを合わせて聴くのを楽しみにしていたようです 彼は若い時にウィーン・フィルに憧れ、試験を受けたのですが、落ちてしまいました

彼は若い時にウィーン・フィルに憧れ、試験を受けたのですが、落ちてしまいました もし受かっていたら、このような素晴らしい曲は生まれなかったでしょう」

もし受かっていたら、このような素晴らしい曲は生まれなかったでしょう」

と言って最後の曲、交響詩「フィンランディア」を演奏しました。この曲はフィンランド国民にとって第2の国歌という位置付けにある大事な曲です 東京フィルは弦も管も重厚な音作りで尾高の指揮に応えます

東京フィルは弦も管も重厚な音作りで尾高の指揮に応えます

尾高氏がマイクを持ちます

「ここ文京シビックホールは(新築前は)かつて文京区民会館でした。私は若い時にここで桐朋学園オーケストラを指揮してチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲を演奏しました ソリストはその後N響の首席ヴィオラ奏者を務めた店村眞積君でした。ここで演奏すると当時が懐かしく思い出されます

ソリストはその後N響の首席ヴィオラ奏者を務めた店村眞積君でした。ここで演奏すると当時が懐かしく思い出されます 桐朋学園を卒業する時、私と井上道義が齋藤秀雄先生に呼ばれて言われました。『良い指揮者に成りたかったら、あまりしゃべるな

桐朋学園を卒業する時、私と井上道義が齋藤秀雄先生に呼ばれて言われました。『良い指揮者に成りたかったら、あまりしゃべるな 』」

』」

指揮者・尾高忠明氏はほとんど「落語家」の様相でステージを後にしました かつて私は指揮者・井上道義が指揮台から落ちるのを目撃したことがあります。指し当たり彼の場合は「落伍者」でしょうか

かつて私は指揮者・井上道義が指揮台から落ちるのを目撃したことがあります。指し当たり彼の場合は「落伍者」でしょうか

この日の公演は指揮者・尾高忠明氏のエンターテイナーとしての一面が目立った楽しい楽しいコンサートでした。へたなフリー・アナウンサーよりも、よほどトークに長けています

今年度の「響きの森クラシック・シリーズ」も昨日の公演で終わり、新年度は6月からすべての公演を”炎のコバケン”こと小林研一郎が指揮して「オール・チャイコフスキー・プログラム」を取り上げます このシリーズを特定の作曲家に焦点を当てて特徴を持たせることは良いことだと思いますが、尾高氏の登場がないのは寂しい限りです。 オダカ・タダアキ カムバック

このシリーズを特定の作曲家に焦点を当てて特徴を持たせることは良いことだと思いますが、尾高氏の登場がないのは寂しい限りです。 オダカ・タダアキ カムバック

も一度、閑話休題

も一度、閑話休題

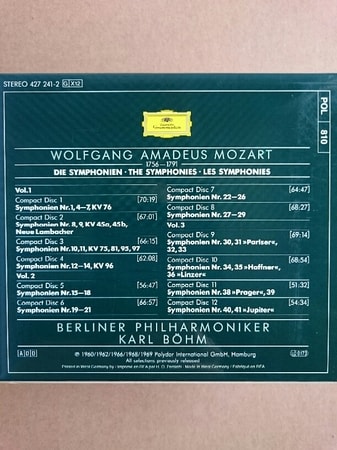

昨日聴いたCDはモーツアルトの交響曲第22番から第36番まで 演奏はカール・ベーム指揮ベルリン・フィルです。今日サントリーホールで、午前11時から三ツ橋敬子の指揮により第22番から第30番までを、午後3時から井上道義の指揮で第31番から第36番”リンツ”までを、それぞれ東京フィルの演奏で聴くので、その予習です。注目は井上道義が第31番「パリ交響曲」をどんなテンポで演奏するかです

演奏はカール・ベーム指揮ベルリン・フィルです。今日サントリーホールで、午前11時から三ツ橋敬子の指揮により第22番から第30番までを、午後3時から井上道義の指揮で第31番から第36番”リンツ”までを、それぞれ東京フィルの演奏で聴くので、その予習です。注目は井上道義が第31番「パリ交響曲」をどんなテンポで演奏するかです