丸一日を靖国神社で過ごしました。

アサヒビール名誉顧問、中條高徳さんのお話しを聞くため、そして更にひとつの貴重な歴史映像を見るためでした。

この日早朝、東京裁判の真実を知りたいと願う70名を超える人々が、靖国神社「参集殿」に集まりました。

この日のイベントはまず、「本殿」を参拝し、神様に朝食をお供えする「朝御饌祭」(あさみけさい)という神聖な儀式から幕を開けました。

満員の靖国会館会場。全員で国旗に一礼、君が代斉唱の後、いよいよ中條先生の講演が始まりました。

昭和2年生まれ、今年満85歳になられるという中條先生の声は誠に力強く精気に満ち溢れるものでした。

「今日はこの靖国神社で皆様とこうして嬉しいご縁をいただきました。老体に鞭打って出てこなければ、恐らく皆様とは生涯お会いすることがなかったと思うと、この素晴らしい出会いとご縁を心より嬉しく思います。」

「私も先般、心臓手術を受けました。執刀してくれたのは偶然にも陛下と同じ、あの神の手を持つ天野教授でした。私は陸軍士官学校でまさに軍人としての教育を受けました。こうしてまた元気に人前に出られるようになった今、あの戦争を正しく伝えてゆくことが軍人としての教育を受けた者の最後の使命だと思っています。」

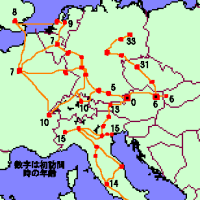

中條先生の話は500年前の世界情勢から始まりました。その頃はまだアメリカという国すらなかったのだと。話が「ペリー提督の黒船来航」「ロシアの南下政策」「日露戦争」「満州事変」から「日英同盟の破棄」へと進むに連れて、益々中條先生の弁舌は冴え渡り、次第に熱を帯びてゆきます。まさに目からウロコ・・・中條先生から、正しい歴史を学ぶ大切さを改めて教えていただきました。

講演の最後に、中條先生ご自身からこの日持参した先生の著書に嬉しいご署名を頂戴いたしました。

次のプログラムは「東京裁判」のビデオ上映です。

何と素晴らしい記録映像でしょう!ペンタゴンに3万巻を超える東京裁判の記録フィルムが保管されていたのだそうです。そのフィルムを理想科学の羽山昇氏が5年の歳月を掛けて一本のDVDに編集したのです。その気の遠くなるようなご努力にただただ頭が下がります。極東国際軍事裁判のビデオは、昼食休憩を挟んで上映されました。

東京裁判では、満州事変から支那事変、そして太平洋戦争に至る日本の17年8ヶ月が裁かれました。なぜ、日本があの戦争に突き進んでいったのか、その時、世界の列強はどういう状況に置かれていたのか、初めて見る貴重映像の数々に圧倒されました。4時間37分にも及ぶ長編ビデオにも拘らず誰も眠る人はいません。誰もが画面を食い入るように見つめています。かつての将軍、大臣、首相、皇帝、大統領など世界史の生き証人が続々と登場します。東條英機対キーナン検事の生々しい肉声の論争は圧巻でした。 2年6ヶ月、実に416回にも及んだ公判の判決は、「東條英機以下7人に対して絞首刑」というものでした。捕らえたのは昭和天皇の誕生日、そして首を絞めたのは今生天皇の誕生日という残酷さであったと、中條先生は語りました。

歴史は勝者の手で綴られる・・・・。戦争責任とは?平和に対する罪とは?国家の行為である戦争における個人の責任とは?・・・実にたくさんのことを考えさせられるビデオでした。歳月は忘却の友と言います。でも決して忘れてはいけない、風化させてはいけないことがあることを改めて学びました。

一燈を提げて暗夜を行く。

暗夜を憂うること勿れ。ただ一燈を頼め。

佐藤一斉が問いた「志ある人たちよ、一燈を提げて進もう。やがて万燈になってこの国を照らす日が必ずくる」の言葉が胸に沁みました。

中條先生が500年前から歴史を紐解いた卓見にうなずいています。

日本の幸運と悲運が正にこの中にあります。

幸運とは当時の最先端の科学技術による、移動・運搬手段並びに兵器を有する列強(イギリス・フランス・ドイツ・ロシア・アメリカなど)により科学・文明の遅れた国々が次々と

植民地化されるなかで、日本は徳川幕府の鎖国とキリスト教の布教を禁止する事で、植民地化

を免れました。

不運とは急速な文明開化の中で富国強兵が国是とされ、学業優秀なエリートによる国家経営が

始まり、結果列強諸国との権益競争となり、

満州を植民地化するに至り、ドイツ・イタリア

からの影響もあり大東亜の覇権を目指し太平洋戦争に突入してしまいました。

日本軍は負け戦の中で平常では考えられない

ような無謀な作戦が行われ指導部が生きながらえるなか、現地将兵は無念の犠牲になって行きました。インパール作戦・アッツ島玉砕・

硫黄島玉砕・ガダルガナル攻防戦・フィリピン、ニュウギニア攻防戦などなど地獄絵として

伝えられています。

長くなりました、それにしても今の日本を

どう位置づけたらよいのでしょうか、

太平洋戦争でなくなられた将兵の魂が

やすらうのでしょうか。合掌

正しいことを次世代に伝えていくのが私達の役目だと思います