あの日、私は暗がりに連れていかれて、彼に抱きしめられ、キスをされた。

え…やだ、信じられない。なんでこんなことするの?

君が好きだ。好きだったら普通キスしたいって思うだろ?嫌だった?

だって、あなたのことなにも知らないのに…。

でも、俺を好きって気持ちはあるんだよね?一昨日言ってたじゃん、ステキな演奏でした、大好きですって。

えーと。

20年以上前につきあっていたホルン吹きの彼の話です。

彼のことを思い出してしまったいきさつについてはこちら↓

2020-09-20 太陽が輝く日はなんと美しいのだろう https://blog.goo.ne.jp/pieluszka/e/5fd644aeda8977b0378491fb1e4bf33c

思い出して、彼に連絡をとっちゃった~(>_<)って話はこちら↓

2021-03-06 彼を忘れるために https://blog.goo.ne.jp/pieluszka/e/106836c5034b4d7f8d45b0702734615e

をご覧ください。

さて、突然真面目な話をしますが、日本ホルン協会という団体があります。ホルン吹きの集まりで、プロ、アマチュア問わずホルンを愛する人なら誰でも入れる団体です。国内や海外のプロ奏者を招いてワークショップ(リサイタルと公開レッスン)や演奏会をしたり、若手発掘のコンクールやオーディションなどをやっています。

私は会員ではないんですが、大学オケに教えに来てくれてたホルンの先生が当時ホルン協会の幹部をしていて、よく協会のイベントのお話をしてくれました。まあ、でも、普通大学のオケ部なんて全然ガチ勢ではないし、先生のおうちに行けば協会報のバックナンバーは読み放題だったんで、加入する必要はないかな~、と。

たまに、ホルン協会の会員でなくても参加できるイベントがあったので、先生が誘ってくださって、先輩たちと一緒に行ったりしていました。

私が彼と知り合ったのは、その5日間続いたワークショップでのこと。

ワークショップと言っても一般ピープルの私たちは、ただ座って上手い人たちのリサイタルや公開レッスンなんかをひたすら聴くだけ。

あ、でもべつに、退屈じゃないよ。苦痛じゃないよ。

あぁ、こんなにステキな曲があるんだぁーと知って併設されている楽器屋さんで楽譜をさがしてみたりとか、同じ曲なのに奏者によってこんなに雰囲気違ってくるのかーと聴き比べをしたりとか、単に「この人、マジでカッコよすぎる…」とイケメンを愛でたりとか、ホルン漬けでただただひたすらに幸せ。

会場にはホールが2つあって、あと大会議室とかもあって、いくつもの催し物が同時進行でおこなわれるので、最初は先輩たちの後ろにくっついているだけだった私も、プログラムをよく読んで、今日はこれとこれを聴こう!と自分なりのスケジュールを組んで行動するようになった。

そして2日目の夕方、今日の夜は少し離れたところにある大ホールでコンサートをやるので、送迎バスにご乗車ください!と言われ、慌てて乗り込んだバスの中で、いちばん前の席に座っていた人と目が合った。それが彼との出会いだった。私は彼のすぐ近くの席に座り、思いきって話しかけてみた。

「午前中、演奏されてましたよね。私、聴いてました。ステキでした。大好きです。もしよかったら、バス降りたら、一緒に写真撮ってください」

その日の午前中、ツカツカツカツカッとステージに出てきて、おじぎもしないで2曲演奏して、演奏後もまだ固い表情でペコッとおじぎをした奏者が舞台袖に引っ込んだあとに彼がステージに出てきた。さっきの人と対照的だったから尚のこと印象的だったんだけど、ゆったりとした立ち居振舞い、絶えない微笑、伴奏するピアニストを優雅にエスコートし、観客への会釈、この人は演奏だけじゃなくて、ステージ上でのすべての挙動がパフォーマンスなんだ、よくスポーツ選手が言う「自分の最高の走りを見せたい」「自分の柔道をしたい」みたいな気持ちとはもう少し次元の違うモチベーションでステージに上がっているんだなと思った。

曲が始まる数秒前、彼がピアニストに目配せをしてから観客の方に向き直り、目を閉じて音楽の世界に入りこむその前に、ふと観客席のこちらを見てニコッと笑ったんだけど、私、今でも覚えてる、隣にいる先輩と、後ろの席の女子たちがちょっとざわついたことを。あの瞬間、私もはっと息をのんだ。そして、奏でられたのが愛の歌みたいな甘い甘~い曲だったんで、

完っっ全にやられました。

で、普通は、あ~ステキな人だったなー、いい曲だったなー、で過ぎ去っちゃうんだけど、偶然バスの中で目が合ってしまったので、もうこれは話しかけるしかない!と思っちゃって

「大好きです」

って言ったんだよね。

バスから降りて一緒に写真を撮ったあと、ちょっとの間だけお茶をしようと誘われた。夜のコンサートが始まってしまうのだけど、先輩が「ええ、是非!」と返事をしちゃって、彼の友人と4人で喫茶店に入った。

彼の友人という人が、からだが大きくて優しそうなめちゃくちゃイイ男で、私たちに照準を合わせて話題をふってくれて、

「音大生なの?」

「ちがうんだ、普通の大学のオケか。音楽は趣味なんだね。大学の専門は何?」

「オケでは年に何回演奏会をやるの?」

「今度やる曲は何?」

一般ピープルの私は知らなかったけれど、会場になっている公民館の建物は上の階に小会議室がたくさんあって、音大生の参加者たちが自主練をしたり、グループでプロ奏者のレッスンを受けたりする場所として使われていた。彼はエレベーターを降りて、「…あ~、どこの部屋も使ってるなー…」なんてひとしきり行ったり来たりしてから、目の前にある扉を開けた。「ん~」ちょっと唸って、

「まぁ、ここでいっか。入って。」

「え?でも、ここ…。」

「入りなよ。」

一瞬、とても悲しい気持ちになった。彼が先に入り、ホルンケースを下に置いたので、私も彼が言うとおりそこに入って、後ろ手に扉を閉めた。私の手もとでガチャリと扉のしまる音がするのと同時に、私は彼に抱きしめられ、キスをされた。

そこは、掃除用具や使わなくなった傘立てなんかが突っ込まれている納戸。上が階段になっているらしく天井がナナメっていて、電気もつかない狭いスペースだった。こんなところに2人も入ると、自由に身動きもとれず、息苦しい。

あと、どうでもいい情報かもしれないけど、最初から1分超えのベロチューだった。

「大好きって言いました。でも私、こういうふうになるのを望んでたわけじゃないよ」

それは言わなくてもわかると思う。彼だってたくさんの人から「すばらしかった」「美しかった」という賛辞をもらっているはずで、私が言ったことだってただの社交辞令だということは百も承知のはず。

ただ、このワークショップに何百人も人が集まっていて、皆が音楽の話ばかりしているのに、なんでこの子は自分にいきなり好きな食べ物の話をしたんだろう、お母さんの料理とか、好きなデザートとかお菓子とかの話を(バスの中で、会話を終わらせたくなくて、なんでもかんでも喋り続けてたんだよね)。そしてなぜ絵本を見ようなんて言ってきたのか。

おそらく、彼の身の周りには音楽をやっている友達しかいなくて、普通のなんでもない女の子となんでもない会話をしたのが久しぶりすぎて新鮮だったんだと思う。

それにしても惚れっぽすぎないか、彼?

「あのね、あなたも私もこのワークショップに参加するために遠くからやってきて、周りは知らない人ばかりで、心細いの。だからね、なんか、勘違いしてるだけだよ。明日でワークショップ終わるし、あさっておうちに帰ったら、きっとかわいい彼女さんとか、きれいな奥さんとかが待ってるんでしょ?あなたは私のことなんか一瞬で忘れるよ。」

「ねえ、俺たちつきあわない?」

「遠距離恋愛はつらいよ。私は毎日一緒にいてくれる人とじゃないとつきあいたくない。」

「もっとキスしようよ」

「さっきから私の話聞いてないよね。」

「リカちゃんのこと好きなんだよ。こんな気持ちになってるのが自分でも不思議なんだ。ねえ、キスしようよ」

私、もし嫌だったら全然逃げれた。1分間のベロチューのあとは抱きしめる腕は緩まっていたし、私は納戸の出口側に立っている。足元のホルンケースをつかんで扉を開いて立ち去ればいい。そもそも、私が顔を背ければ、体をよじれば、キスだって回避できたはず。でも私は彼に身を任せたし、彼の舌の侵入も許した。それ以前に、私はそこが納戸だとわかって「レッスンなんかじゃない、違うことをされる」とわかっていて、自分の意思でそこに入っている。身体では強烈にイエスを発しているくせに、口ではノーと言って、言ってることが本心でないことがばればれだ。

彼が待っている。

え…やだ、信じられない。なんでこんなことするの?

君が好きだ。好きだったら普通キスしたいって思うだろ?嫌だった?

だって、あなたのことなにも知らないのに…。

でも、俺を好きって気持ちはあるんだよね?一昨日言ってたじゃん、ステキな演奏でした、大好きですって。

えーと。

20年以上前につきあっていたホルン吹きの彼の話です。

彼のことを思い出してしまったいきさつについてはこちら↓

2020-09-20 太陽が輝く日はなんと美しいのだろう https://blog.goo.ne.jp/pieluszka/e/5fd644aeda8977b0378491fb1e4bf33c

思い出して、彼に連絡をとっちゃった~(>_<)って話はこちら↓

2021-03-06 彼を忘れるために https://blog.goo.ne.jp/pieluszka/e/106836c5034b4d7f8d45b0702734615e

をご覧ください。

さて、突然真面目な話をしますが、日本ホルン協会という団体があります。ホルン吹きの集まりで、プロ、アマチュア問わずホルンを愛する人なら誰でも入れる団体です。国内や海外のプロ奏者を招いてワークショップ(リサイタルと公開レッスン)や演奏会をしたり、若手発掘のコンクールやオーディションなどをやっています。

私は会員ではないんですが、大学オケに教えに来てくれてたホルンの先生が当時ホルン協会の幹部をしていて、よく協会のイベントのお話をしてくれました。まあ、でも、普通大学のオケ部なんて全然ガチ勢ではないし、先生のおうちに行けば協会報のバックナンバーは読み放題だったんで、加入する必要はないかな~、と。

たまに、ホルン協会の会員でなくても参加できるイベントがあったので、先生が誘ってくださって、先輩たちと一緒に行ったりしていました。

私が彼と知り合ったのは、その5日間続いたワークショップでのこと。

ワークショップと言っても一般ピープルの私たちは、ただ座って上手い人たちのリサイタルや公開レッスンなんかをひたすら聴くだけ。

あ、でもべつに、退屈じゃないよ。苦痛じゃないよ。

あぁ、こんなにステキな曲があるんだぁーと知って併設されている楽器屋さんで楽譜をさがしてみたりとか、同じ曲なのに奏者によってこんなに雰囲気違ってくるのかーと聴き比べをしたりとか、単に「この人、マジでカッコよすぎる…」とイケメンを愛でたりとか、ホルン漬けでただただひたすらに幸せ。

会場にはホールが2つあって、あと大会議室とかもあって、いくつもの催し物が同時進行でおこなわれるので、最初は先輩たちの後ろにくっついているだけだった私も、プログラムをよく読んで、今日はこれとこれを聴こう!と自分なりのスケジュールを組んで行動するようになった。

そして2日目の夕方、今日の夜は少し離れたところにある大ホールでコンサートをやるので、送迎バスにご乗車ください!と言われ、慌てて乗り込んだバスの中で、いちばん前の席に座っていた人と目が合った。それが彼との出会いだった。私は彼のすぐ近くの席に座り、思いきって話しかけてみた。

「午前中、演奏されてましたよね。私、聴いてました。ステキでした。大好きです。もしよかったら、バス降りたら、一緒に写真撮ってください」

その日の午前中、ツカツカツカツカッとステージに出てきて、おじぎもしないで2曲演奏して、演奏後もまだ固い表情でペコッとおじぎをした奏者が舞台袖に引っ込んだあとに彼がステージに出てきた。さっきの人と対照的だったから尚のこと印象的だったんだけど、ゆったりとした立ち居振舞い、絶えない微笑、伴奏するピアニストを優雅にエスコートし、観客への会釈、この人は演奏だけじゃなくて、ステージ上でのすべての挙動がパフォーマンスなんだ、よくスポーツ選手が言う「自分の最高の走りを見せたい」「自分の柔道をしたい」みたいな気持ちとはもう少し次元の違うモチベーションでステージに上がっているんだなと思った。

曲が始まる数秒前、彼がピアニストに目配せをしてから観客の方に向き直り、目を閉じて音楽の世界に入りこむその前に、ふと観客席のこちらを見てニコッと笑ったんだけど、私、今でも覚えてる、隣にいる先輩と、後ろの席の女子たちがちょっとざわついたことを。あの瞬間、私もはっと息をのんだ。そして、奏でられたのが愛の歌みたいな甘い甘~い曲だったんで、

完っっ全にやられました。

で、普通は、あ~ステキな人だったなー、いい曲だったなー、で過ぎ去っちゃうんだけど、偶然バスの中で目が合ってしまったので、もうこれは話しかけるしかない!と思っちゃって

「大好きです」

って言ったんだよね。

バスから降りて一緒に写真を撮ったあと、ちょっとの間だけお茶をしようと誘われた。夜のコンサートが始まってしまうのだけど、先輩が「ええ、是非!」と返事をしちゃって、彼の友人と4人で喫茶店に入った。

彼の友人という人が、からだが大きくて優しそうなめちゃくちゃイイ男で、私たちに照準を合わせて話題をふってくれて、

「音大生なの?」

「ちがうんだ、普通の大学のオケか。音楽は趣味なんだね。大学の専門は何?」

「オケでは年に何回演奏会をやるの?」

「今度やる曲は何?」

「それだけじゃないでしょ?あと2曲くらいやるでしょ?」

「何番ホルン?」

「あぁ、じゃああのソロがあるんだね。どう?うまく練習できてる?」

って、先輩が私のパートまで全部答えちゃうから、私と彼は2人の会話を聞くだけの構図になってしまって、困って彼と顔を見合わせてしまった。私はヘッポコすぎて、音楽の会話なんてできない。

その喫茶店には絵本が置いてあって、しかたがないので、彼の向こうの棚に立てかけられていたウォーリーを探せ!の絵本に手を伸ばし、「これ、知ってますか?一緒にさがしてくれる?」とムリヤリ話題をふった。

でも、喫茶店にいたのは15分くらい。コンサートを聴きたいのは4人とも同じ気持ちだったので、コーヒーが出てきたらすぐに飲み干して、私たちはホールまで一緒に歩いて、彼らは2階席に行くというのでそこで別れた。始めの1曲を聴き逃してしまったけれど、私も先輩も大満足。

「リカコ。なにウォーリーとかやってんの。せっかくなんだから音楽の話をしなよ。それとも何?あどけなさアピール?」

そうッス。困ったときのウォーリー頼みッス。

次の日、会場のロビーで次のリサイタルが始まるのを待っているときにふらっと彼がやってきて、私が首から下げている参加者カードを手に取ってしげしげと見て

「そうだよ。リカコさんだよ。思い出した。今朝起きたら、君の名前をもう思い出せなくなっちゃったんだよ。友達に聞いても「知らねえ」って言うし、参加者名簿を最初から最後まで見たけどわかんなかった。」

「うん。じゃあ、これからはリカって呼んでください。」

「リカかぁ。あのさ、君ってさ、かわいいよね。」

直球過ぎて笑ってしまった。「ありがとう。あなたもとてもステキですよ。」

この日はこれでおしまい。

その次の日。お昼を食べて会場に戻ると、「やあ、リカちゃん。」と声をかけられた。「上でちょっと話さない?リカちゃんのホルン見せてよ。」

彼は私が持っていたホルンケースを奪って「行こ?」とどんどんエレベーターの方に向かっていく。

「え、ちょっと、え、なに、レッスンしてくれるのかな、あはは…」と、私は先輩たちへ手を振って彼を追いかけた。

「何番ホルン?」

「あぁ、じゃああのソロがあるんだね。どう?うまく練習できてる?」

って、先輩が私のパートまで全部答えちゃうから、私と彼は2人の会話を聞くだけの構図になってしまって、困って彼と顔を見合わせてしまった。私はヘッポコすぎて、音楽の会話なんてできない。

その喫茶店には絵本が置いてあって、しかたがないので、彼の向こうの棚に立てかけられていたウォーリーを探せ!の絵本に手を伸ばし、「これ、知ってますか?一緒にさがしてくれる?」とムリヤリ話題をふった。

でも、喫茶店にいたのは15分くらい。コンサートを聴きたいのは4人とも同じ気持ちだったので、コーヒーが出てきたらすぐに飲み干して、私たちはホールまで一緒に歩いて、彼らは2階席に行くというのでそこで別れた。始めの1曲を聴き逃してしまったけれど、私も先輩も大満足。

「リカコ。なにウォーリーとかやってんの。せっかくなんだから音楽の話をしなよ。それとも何?あどけなさアピール?」

そうッス。困ったときのウォーリー頼みッス。

次の日、会場のロビーで次のリサイタルが始まるのを待っているときにふらっと彼がやってきて、私が首から下げている参加者カードを手に取ってしげしげと見て

「そうだよ。リカコさんだよ。思い出した。今朝起きたら、君の名前をもう思い出せなくなっちゃったんだよ。友達に聞いても「知らねえ」って言うし、参加者名簿を最初から最後まで見たけどわかんなかった。」

「うん。じゃあ、これからはリカって呼んでください。」

「リカかぁ。あのさ、君ってさ、かわいいよね。」

直球過ぎて笑ってしまった。「ありがとう。あなたもとてもステキですよ。」

この日はこれでおしまい。

その次の日。お昼を食べて会場に戻ると、「やあ、リカちゃん。」と声をかけられた。「上でちょっと話さない?リカちゃんのホルン見せてよ。」

彼は私が持っていたホルンケースを奪って「行こ?」とどんどんエレベーターの方に向かっていく。

「え、ちょっと、え、なに、レッスンしてくれるのかな、あはは…」と、私は先輩たちへ手を振って彼を追いかけた。

一般ピープルの私は知らなかったけれど、会場になっている公民館の建物は上の階に小会議室がたくさんあって、音大生の参加者たちが自主練をしたり、グループでプロ奏者のレッスンを受けたりする場所として使われていた。彼はエレベーターを降りて、「…あ~、どこの部屋も使ってるなー…」なんてひとしきり行ったり来たりしてから、目の前にある扉を開けた。「ん~」ちょっと唸って、

「まぁ、ここでいっか。入って。」

「え?でも、ここ…。」

「入りなよ。」

一瞬、とても悲しい気持ちになった。彼が先に入り、ホルンケースを下に置いたので、私も彼が言うとおりそこに入って、後ろ手に扉を閉めた。私の手もとでガチャリと扉のしまる音がするのと同時に、私は彼に抱きしめられ、キスをされた。

そこは、掃除用具や使わなくなった傘立てなんかが突っ込まれている納戸。上が階段になっているらしく天井がナナメっていて、電気もつかない狭いスペースだった。こんなところに2人も入ると、自由に身動きもとれず、息苦しい。

あと、どうでもいい情報かもしれないけど、最初から1分超えのベロチューだった。

「大好きって言いました。でも私、こういうふうになるのを望んでたわけじゃないよ」

それは言わなくてもわかると思う。彼だってたくさんの人から「すばらしかった」「美しかった」という賛辞をもらっているはずで、私が言ったことだってただの社交辞令だということは百も承知のはず。

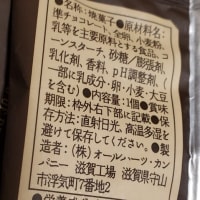

ただ、このワークショップに何百人も人が集まっていて、皆が音楽の話ばかりしているのに、なんでこの子は自分にいきなり好きな食べ物の話をしたんだろう、お母さんの料理とか、好きなデザートとかお菓子とかの話を(バスの中で、会話を終わらせたくなくて、なんでもかんでも喋り続けてたんだよね)。そしてなぜ絵本を見ようなんて言ってきたのか。

おそらく、彼の身の周りには音楽をやっている友達しかいなくて、普通のなんでもない女の子となんでもない会話をしたのが久しぶりすぎて新鮮だったんだと思う。

それにしても惚れっぽすぎないか、彼?

「あのね、あなたも私もこのワークショップに参加するために遠くからやってきて、周りは知らない人ばかりで、心細いの。だからね、なんか、勘違いしてるだけだよ。明日でワークショップ終わるし、あさっておうちに帰ったら、きっとかわいい彼女さんとか、きれいな奥さんとかが待ってるんでしょ?あなたは私のことなんか一瞬で忘れるよ。」

「ねえ、俺たちつきあわない?」

「遠距離恋愛はつらいよ。私は毎日一緒にいてくれる人とじゃないとつきあいたくない。」

「もっとキスしようよ」

「さっきから私の話聞いてないよね。」

「リカちゃんのこと好きなんだよ。こんな気持ちになってるのが自分でも不思議なんだ。ねえ、キスしようよ」

私、もし嫌だったら全然逃げれた。1分間のベロチューのあとは抱きしめる腕は緩まっていたし、私は納戸の出口側に立っている。足元のホルンケースをつかんで扉を開いて立ち去ればいい。そもそも、私が顔を背ければ、体をよじれば、キスだって回避できたはず。でも私は彼に身を任せたし、彼の舌の侵入も許した。それ以前に、私はそこが納戸だとわかって「レッスンなんかじゃない、違うことをされる」とわかっていて、自分の意思でそこに入っている。身体では強烈にイエスを発しているくせに、口ではノーと言って、言ってることが本心でないことがばればれだ。

彼が待っている。

私は彼の胸元に手を当てて、おそるおそる唇で彼の唇をなぞった。

背中に回った大きな両手に力が入る。

私たちは何度もキスをした。唇を離す度に「好き」とつぶやいてまた舌をからめた。

後々自分が傷つくことになるのはわかっているけれど、自分の行動に理性が全然ついていかなかった。

ホールの前にはロビーがあって、開場を待つお客が座って待てるようにソファがたくさん置いてあるのだけれど、納戸から出て下の階におりてきた私たちはそこに座っていた。

彼はソファに座り、私は床に、彼の足元に座り、彼の両脚にはさまれてひざにもたれかかって、彼を見上げていた。

彼が何を考えてたのか知らないけど、こっちは放心状態。恋が始まったのはいいけどワークショップが終われば急降下するのは100%確定であーなんでこんなことしちゃったんだよバカバカバカもうこれからどうしよどうしよという心境。

「ねえ、どこ泊まってんの?」

「バスですごく遠くまで行くんだけど、山の上の、青少年自然の家みたいなとこ。小学校のとき泊まったような。12人ひと部屋。」

「あは。貧乏学生はみんなそこに泊まってるのか。」

「楽しいよ、合宿みたいで。12時までみんなホルン吹いてる。」

「俺、近くのホテルで一人部屋だけど、泊まりに来る?」

「行かないよ。」

「なんなら今から行こっか。」

「行きません。」

私も10代最後の夏だったから、キスの時は欲望が理性をぶっちぎっちゃってたかもしれなかったけど、ホテルに行って起こることの重大性は理解していたし、時代はまだ平成初期で私もまだまだウブな真面目ちゃんだったので、そこは応じなかった。

「…あの、失礼。お取り込み中かもしれないんですが…」

先輩が迎えにきてくれた。「すみません、私たち忙しいんです。2時からリサイタル聴きに行く約束してるんで。ごめんなさいね、この子連れて行きますね。ほらっ、リカコ、行こ。」

私は先輩に腕を掴まれて彼の前から去った。

「リカコなにしてたの?レッスンしてもらってたんじゃないの?いま手を握ってなかった?まさか変なことされてないよね?」

「え。じつはチューされちゃいました。」

先輩静止。

「キモッ。なんで逃げてこないの?彼カッコよくないよね?あの友達の方ならともかく、ブ男じゃん。」

「外見はイマイチかもしれないけど、ステキですよ、彼。ホルン上手いし。」

「え、なに、リカコ。なに好きになっちゃってんの?!やめな!ここにいる人たちは全員あんたよりもホルン上手いよ。あのね、外国のプロの音楽家なんてね、女を漁るために日本に来てるんだよ!そんなのに引っかかったら絶対ダメだよ!!遊び目的なんだよ。本気なわけないじゃない。あさって国に帰っちゃうんだよ。あんた傷つくよ。」

…。

それは、あの納戸に入る寸前からずっと自分の頭の中でぐるぐる渦巻いていたことだった。というか、すでに傷ついている。そういう目で見られていたことが悲しかったし、せっかくホルンを通じて出会っているのに、自分はそういう手段でしか彼の記憶に残れないのかと思うと惨めだった。というか、はっきり言って、どんなにキスしたって、それ以上のことをしたって、記憶に残れない可能性の方が高い。

「もう、リカコ、これからはずっと一緒にいよう。彼と二人きりにならないで。あー、でも、こんなにオモシロイ案件は、先生にチクらなきゃ(笑)。ていうかサ、先生は運営本部のエライ人なんだからサ、ちゃんと話して、あんたがプロの人たちのホテルに連れていかれないように、セキュリティ強化してもらわなくちゃ。」

次の日。

最終日の夜の演奏会の最後の曲目は、私たちホルン吹きの間では「シューマンのアレ」と呼ばれている大曲だった。4本のホルンと管弦楽のためのコンチェルトシュトゥック。最初から最後まで4人のホルンが演奏可能音域の下限から上限まで跳躍しまくるとんでもない曲。この曲を生演奏で聴けるのは滅多にないことで、どれだけラッキーなんだろう、と楽しみにしていた。そして、彼が、その4人のうちのひとりっていうのが、私にとっては特別にうれしかった。夢みたいだと思った。

思えば、プロ奏者って、このワークショップ中に何度も何度も出番があって、そのためのリハーサルもしっかりやって、あと音大生相手のレッスンも担当するはずだから、相当忙しいスケジュールだったんだろうな。たしかにワークショップ会場でぷらぷらしているプロ奏者なんてほとんど見かけなかったし、いても周りにぴったり日本の奏者や大学の先生や音大生たちがくっついていて、私たちなんか近寄れない。彼は、あの忙しいスケジュールの合間をぬって私を探してくれていたんだろうな。

先生のリアクションも、先輩とほぼ同じだった。

最初絶句して、

「…他にカッコいいホルン吹きがいくらでもいるのに、なんでアイツなんだ?」

「実は、昨日の晩の反省会(≒飲み会?)でアイツが女の子に手を出したって話題になってたんだよ。若くて独身で家族とか連れてこない奴は、それとなく監視してるんだよ、リハーサルのときにピアニストと二人きりにならないように配慮したりとか。昨日、なんか、すごく変なところから出てきて足早に去っていったから、あれ~こんなところに部屋なんてあったっけ?とドアを開けたら物置だった!って言ってたぞ、こんなところで何やってたんだ~?って。けっこう盛り上がった(笑)。そっかー、リカコだったかー。」

「物置でキスされたの?うわ、サイテー」と先輩。

返す言葉もないです。

「なんか俺、またその話題がでたら「俺が連れてきた学生です、すみません」とか謝っちゃいそう。」

結局、面白がられた。でも「本気になっちゃダメだよ」ということは繰り返し繰り返し言われた。

演奏会のあと、立食パーティーがあり、青少年自然の家に戻っても夕飯は出ないのでいっぱい唐揚げを食べるつもりだった…のに、ステージ衣装のままの、ジャケットだけ脱いだ人が現れ、「あぁリカちゃん、いたいた。おいで。」と連れ去られた私。

会場から随分離れたところまで連れていかれて、最後のキスをした。

「シューマンどうだった?」

「カッコよかった。私、一生忘れないと思う。」

シューマンもそうだけど、さっきまでステージ上で喝采を浴びていた人に抱きしめられて好きだと囁かれている今のこの状況の方が一生忘れられない。

「手紙書くよ。」

「私のこと忘れないで。」

「いつ俺のところに来てくれる?」

「うーん。私、死に物狂いで勉強して大学に入ったからさ、まず卒業できるようにがんばる。そのあともあなたと続いてるようなら、会いにいく。」

「ずっと先だなぁ(笑)」

「そんなに気軽に外国なんて行けないよ。オケの部費も高いからビンボーだし。」

「今夜はどうなの?ホテル来る?」

「ごめんね。行かない。会ってすぐの人とHなんて、私はこわくてできない。」

終わった。

あとは忘却されるだけ。

立食パーティーでご飯を食べそこねたので、夜中にひとりでカロリーメイトをかじったような記憶がある。

後日談だけど、

夏休みが終わると、「リカコがプロのホルン吹きとヤッて捨てられた」ことがオケの全員に知れ渡っていた。先輩め…。

後々自分が傷つくことになるのはわかっているけれど、自分の行動に理性が全然ついていかなかった。

ホールの前にはロビーがあって、開場を待つお客が座って待てるようにソファがたくさん置いてあるのだけれど、納戸から出て下の階におりてきた私たちはそこに座っていた。

彼はソファに座り、私は床に、彼の足元に座り、彼の両脚にはさまれてひざにもたれかかって、彼を見上げていた。

彼が何を考えてたのか知らないけど、こっちは放心状態。恋が始まったのはいいけどワークショップが終われば急降下するのは100%確定であーなんでこんなことしちゃったんだよバカバカバカもうこれからどうしよどうしよという心境。

「ねえ、どこ泊まってんの?」

「バスですごく遠くまで行くんだけど、山の上の、青少年自然の家みたいなとこ。小学校のとき泊まったような。12人ひと部屋。」

「あは。貧乏学生はみんなそこに泊まってるのか。」

「楽しいよ、合宿みたいで。12時までみんなホルン吹いてる。」

「俺、近くのホテルで一人部屋だけど、泊まりに来る?」

「行かないよ。」

「なんなら今から行こっか。」

「行きません。」

私も10代最後の夏だったから、キスの時は欲望が理性をぶっちぎっちゃってたかもしれなかったけど、ホテルに行って起こることの重大性は理解していたし、時代はまだ平成初期で私もまだまだウブな真面目ちゃんだったので、そこは応じなかった。

「…あの、失礼。お取り込み中かもしれないんですが…」

先輩が迎えにきてくれた。「すみません、私たち忙しいんです。2時からリサイタル聴きに行く約束してるんで。ごめんなさいね、この子連れて行きますね。ほらっ、リカコ、行こ。」

私は先輩に腕を掴まれて彼の前から去った。

「リカコなにしてたの?レッスンしてもらってたんじゃないの?いま手を握ってなかった?まさか変なことされてないよね?」

「え。じつはチューされちゃいました。」

先輩静止。

「キモッ。なんで逃げてこないの?彼カッコよくないよね?あの友達の方ならともかく、ブ男じゃん。」

「外見はイマイチかもしれないけど、ステキですよ、彼。ホルン上手いし。」

「え、なに、リカコ。なに好きになっちゃってんの?!やめな!ここにいる人たちは全員あんたよりもホルン上手いよ。あのね、外国のプロの音楽家なんてね、女を漁るために日本に来てるんだよ!そんなのに引っかかったら絶対ダメだよ!!遊び目的なんだよ。本気なわけないじゃない。あさって国に帰っちゃうんだよ。あんた傷つくよ。」

…。

それは、あの納戸に入る寸前からずっと自分の頭の中でぐるぐる渦巻いていたことだった。というか、すでに傷ついている。そういう目で見られていたことが悲しかったし、せっかくホルンを通じて出会っているのに、自分はそういう手段でしか彼の記憶に残れないのかと思うと惨めだった。というか、はっきり言って、どんなにキスしたって、それ以上のことをしたって、記憶に残れない可能性の方が高い。

「もう、リカコ、これからはずっと一緒にいよう。彼と二人きりにならないで。あー、でも、こんなにオモシロイ案件は、先生にチクらなきゃ(笑)。ていうかサ、先生は運営本部のエライ人なんだからサ、ちゃんと話して、あんたがプロの人たちのホテルに連れていかれないように、セキュリティ強化してもらわなくちゃ。」

次の日。

最終日の夜の演奏会の最後の曲目は、私たちホルン吹きの間では「シューマンのアレ」と呼ばれている大曲だった。4本のホルンと管弦楽のためのコンチェルトシュトゥック。最初から最後まで4人のホルンが演奏可能音域の下限から上限まで跳躍しまくるとんでもない曲。この曲を生演奏で聴けるのは滅多にないことで、どれだけラッキーなんだろう、と楽しみにしていた。そして、彼が、その4人のうちのひとりっていうのが、私にとっては特別にうれしかった。夢みたいだと思った。

思えば、プロ奏者って、このワークショップ中に何度も何度も出番があって、そのためのリハーサルもしっかりやって、あと音大生相手のレッスンも担当するはずだから、相当忙しいスケジュールだったんだろうな。たしかにワークショップ会場でぷらぷらしているプロ奏者なんてほとんど見かけなかったし、いても周りにぴったり日本の奏者や大学の先生や音大生たちがくっついていて、私たちなんか近寄れない。彼は、あの忙しいスケジュールの合間をぬって私を探してくれていたんだろうな。

先生のリアクションも、先輩とほぼ同じだった。

最初絶句して、

「…他にカッコいいホルン吹きがいくらでもいるのに、なんでアイツなんだ?」

「実は、昨日の晩の反省会(≒飲み会?)でアイツが女の子に手を出したって話題になってたんだよ。若くて独身で家族とか連れてこない奴は、それとなく監視してるんだよ、リハーサルのときにピアニストと二人きりにならないように配慮したりとか。昨日、なんか、すごく変なところから出てきて足早に去っていったから、あれ~こんなところに部屋なんてあったっけ?とドアを開けたら物置だった!って言ってたぞ、こんなところで何やってたんだ~?って。けっこう盛り上がった(笑)。そっかー、リカコだったかー。」

「物置でキスされたの?うわ、サイテー」と先輩。

返す言葉もないです。

「なんか俺、またその話題がでたら「俺が連れてきた学生です、すみません」とか謝っちゃいそう。」

結局、面白がられた。でも「本気になっちゃダメだよ」ということは繰り返し繰り返し言われた。

演奏会のあと、立食パーティーがあり、青少年自然の家に戻っても夕飯は出ないのでいっぱい唐揚げを食べるつもりだった…のに、ステージ衣装のままの、ジャケットだけ脱いだ人が現れ、「あぁリカちゃん、いたいた。おいで。」と連れ去られた私。

会場から随分離れたところまで連れていかれて、最後のキスをした。

「シューマンどうだった?」

「カッコよかった。私、一生忘れないと思う。」

シューマンもそうだけど、さっきまでステージ上で喝采を浴びていた人に抱きしめられて好きだと囁かれている今のこの状況の方が一生忘れられない。

「手紙書くよ。」

「私のこと忘れないで。」

「いつ俺のところに来てくれる?」

「うーん。私、死に物狂いで勉強して大学に入ったからさ、まず卒業できるようにがんばる。そのあともあなたと続いてるようなら、会いにいく。」

「ずっと先だなぁ(笑)」

「そんなに気軽に外国なんて行けないよ。オケの部費も高いからビンボーだし。」

「今夜はどうなの?ホテル来る?」

「ごめんね。行かない。会ってすぐの人とHなんて、私はこわくてできない。」

終わった。

あとは忘却されるだけ。

立食パーティーでご飯を食べそこねたので、夜中にひとりでカロリーメイトをかじったような記憶がある。

後日談だけど、

夏休みが終わると、「リカコがプロのホルン吹きとヤッて捨てられた」ことがオケの全員に知れ渡っていた。先輩め…。

ヤッてません。捨てられてません。消滅するだけです。

あと先生からは、会う度に「本気になるな、忘れろ」と言われ続けましたとさ。あんたらが蒸し返すからなかなか忘れられないんだってば。

あと先生からは、会う度に「本気になるな、忘れろ」と言われ続けましたとさ。あんたらが蒸し返すからなかなか忘れられないんだってば。